- Home

- OKIの技術

- 技術広報誌 OKIテクニカルレビュー

- No.240

- ラベルが繋げるDX ~印刷物から始まる企業のDX化~

技術広報誌 OKIテクニカルレビュー

技術でチャレンジするDX

- 本記事のリーフレット

ラベルが繋げるDX ~印刷物から始まる企業のDX化~

これまでのOKIプリンター事業は、オフィス向けの印刷やコピーを利用目的とした複合機中心のビジネス展開を主としてきた。

しかし、この領域はペーパーレス化の流れに加え、コロナ禍による勤務形態の変化などで市場が縮小してきている。一方、オフィス以外の領域では、印刷需要は未だに多く存在し、特に専用業務やサービスなどの現場では、印刷物の利用価値は逆に高まってきている。

そこで、OKIプリンター事業の新たな市場開拓の一つとして、プリンターからの印刷物を活用して企業のDX化に寄与するという領域にチャレンジすることとした。

プリンターから出力された印刷物、特に、製品に貼られる「ラベル」に着目して、さまざまな現場の変革を目指す。すなわち、その印刷物をエッジデバイスとして「顧客エンゲージメント向上」や「スマートファクトリー化」といった価値を提供するソリューションを考えた。

ラベルは幅広くさまざまな製品に利用され、利用者の目に触れる機会がとても多く、企業と利用者を結ぶ重要な接点の一つとなっている。言い換えれば、ラベルは企業の窓口的役割の一つであり、企業からのメッセージを提示するコミュニケーション手段として活用されている。しかし、従来のラベル活用方法は、貼られた製品の「補足情報(固定情報)の提示」、「注意喚起、操作説明、各種案内」など、あくまでも企業から消費者への一方通行的な情報提供に留まっていた。

そこで本ソリューションでは、従来の、誰に対しても共通な「固定情報を提示する」ラベルから、「個々の消費者が望む情報」あるいは、「個々の作業者の業務効率化に繋がる情報」へのアクセスを実現することで、新たな顧客接点としての役割をラベルに与えることで従来にない活用方法を考えた。

ラベルを経由したアクセスにより、製品・商品に関わる情報の「入手」、「提供」、「更新」を行い、個人、個々の業務に沿った情報を提供することができ、「ラベルが繋げるDX」を実現する。

DXビジネス促進に向けたプリンター活用

OKIはデジタル技術(IoT/AI)などの強みを活かして、「社会の大丈夫をつくっていく。」ことを推進している。OKIプリンター事業も同様に、このビジョンに沿ったDXビジネス推進に向けたプリンター活用を推し進めている。

一般的にDX化、IoT化にあたっては、センシング装置などを使って対象物からダイレクトに取得したデータを利用する形態が多く、OKIグループ内のソリューションシステム事業領域が、この範囲に相当する。

一方で、プリンターからの印刷物によるDX化の場合は、センシング装置が使われていない領域が対象となる。

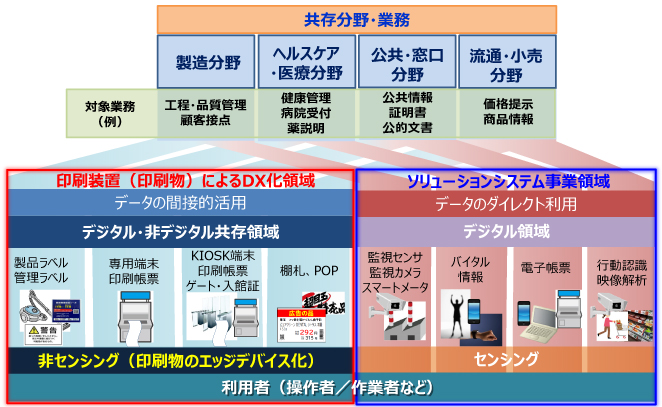

これは、プリンターで出力された印刷物という非デジタル領域から、利用者・作業者による操作を介して、DXのために利用する各種デジタルデータであるデジタル領域を結ぶ(間接的な活用をする)形態となり、「デジタルと非デジタルの共存領域」が「ラベルが繋げるDX」の対象領域ということになる(図1)。

図1 デジタル・非デジタル共存分野での活用領域

印刷物から始まる企業のDX化

「ラベルが繋げるDX」を、一言で定義するなら、ラベルという印刷物が利用者にとって価値のあるデジタルデータとの接点となる、すなわち、ラベルがエッジデバイスになるということになる。

製品などに貼られるラベルに、製品一つ一つ異なる製品個体ID、たとえば製品のシリアルナンバーなどを符号化したQRコード(注1)をOKIラベルプリンターで印刷して、「利用者にとって価値ある情報」や「生産、販売などの管理情報」を取り込むことができる。

このエッジデバイスとなるラベルを、我々は「DXラベル」と称している。

利用者がスマートフォンや専用端末から、このDXラベルに記載されたQRコードを読み込むことで、生産現場の作業状態の可視化、利用者のパーソナライズ化のための情報検索や登録操作を自動化できる。

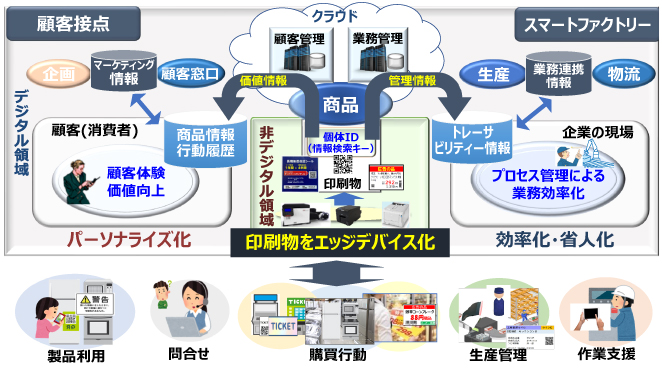

次に、我々の考える「ラベルが繋げるDX」が企業のDX推進にどのように寄与するのかを述べる。

オフィスではペーパーレス化が加速の一途をたどっているが、各種現場では消費者や作業者など、業務上、印刷物と接することがまだまだ多く存在する。

そこで、この「印刷物=DXラベル」を介して、デジタルデータを利用することにより、多種多様な業界に対してDX推進を適用できると考える。

たとえば、LINE(注2)を使ったコンタクトセンターへのアクセス、遠隔地での保守作業支援としての情報提供、各種商品の購買行動時のパーソナライズ化など、幅広く活用できる(図2)。

図2 「ラベルが繋げるDX」のコンセプト

このように、現場で利用されている印刷物をデジタル活用の入口にすることで、そこから企業全体のDX化へ発展させることができる。

また、この現場での印刷物を起点としたDX化により、各々の現場の状態を取得したトラッキングデータを収集することが可能となり、ビジネスパートナーや物流業者などとのデジタルサプライチェーンでの活用や製品開発のためのマーケティングデータとしても活用できる。

我々が考える「ラベルが繋げるDX」は、各業界の現場から経営層まで、印刷物を通じて各部門の目的に沿ったデータ活用をできるようにすることで、企業のDX化を促進・加速させることができると考える。

現場がDX化の入口となり、印刷物から企業のDX化が始まっていくことになる。

製造業界の課題とDXラベルによる対策

製造業でのラベルは、図3に示すように、製品の「製造」、「提供」、「利用」という製品ライフサイクルの流れの中で、生産から運用・維持プロセスなど多くのプロセスで利用されている。

図3 製造業でのDXラベル適用範囲

製造業での代表的な適用例として、お客様からの問い合わせ対応での課題と、製造工程管理の課題の二つを対策に沿ってDXラベルを説明する。

一つ目のDXラベルは、企業と顧客のエンゲージメントを高めることを目的とし、問い合わせ対応の効率化や顧客満足度向上を図るための顧客接点を改善・工夫する「問い合わせラベル」である。もう一つは、スマートファクトリー化を目的とした製造現場の状態の可視化を実現する「工程管理ラベル」である。

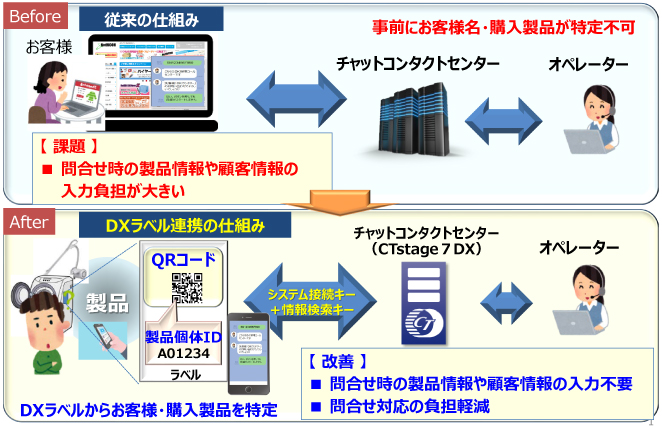

まず製造業での顧客接点としての課題をDXラベル活用で解決する事例を紹介する。

製品利用者や販売店などのお客様と製造企業との接点というのは、さまざまなタイミングで発生している。

たとえば、製品を購入して利用する消費者が、「使い方がわからない」、「どこに問い合わせして良いかわからない」など、製造企業に対する問い合わせをするという顧客接点で、多くの課題が存在している。

実際に利用者がLINEやチャットなどのコミュニケーションツールで問い合わせする際には、自分が利用している製品が何かを伝えるために「製品名、形式、購入日などの製品情報」や、「保守契約はどうなっているか」など、本題に入る前に基本的な情報を説明・入力しなければならないなど、利用者側の負担も大きく、顧客満足度が低下する要因に繋がっているケースは少なくない。

そこで、DXラベルを活用することで、製品個体ごとに異なる製造企業内にある「製品情報」や、そこに紐づく「顧客情報」を利用することができるようになり、こうした課題を解決することができる。

具体的には問い合わせをしたい利用者は、スマートフォンで、製品に貼られた「問い合わせラベル」というDXラベルのQRコードを読込むことで、LINEやチャットが立ち上がり、自動的に製造企業のコンタクトセンターと接続できる。

接続と同時に製造企業のコンタクトセンターシステム側ではシリアルナンバーを受信し、それを使って関連するシステムから、「製品情報」や「顧客情報」などを自動で検索し、オペレーターと呼ばれる問い合わせ対応者のパソコン上に表示できる。そのため、利用者からは煩雑な情報入力作業が不要となり、作業負担を大きく軽減できる(図4)。

図4 DXラベルのコンタクトセンター活用

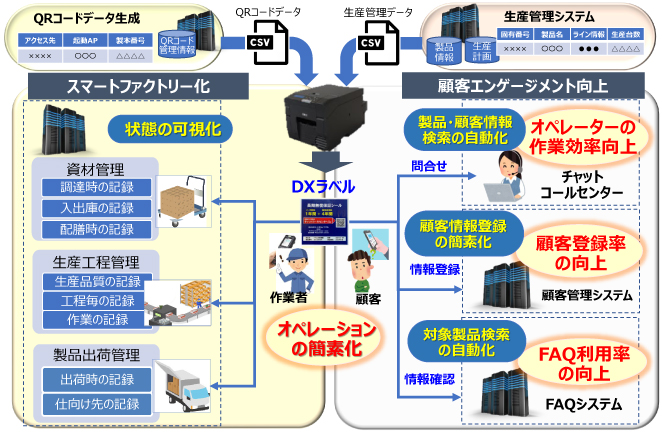

それ以外にも、購入した製品に紐づく顧客情報登録やFAQを使った情報検索などの場合にも活用できる(図5)。

図5 製造業向け適用例

スマートフォンなどからQRコードを読み込むことで、対象となるサービスアプリケーションへ自動接続を行い、製品それぞれの個体が持つシリアルナンバーで「型式などの製品情報」を把握できるようになり、利用者は簡単に自分の購入した製品に合ったFAQなどから欲しい情報が入手できる。

このように従来の製品ラベルの使い方を超え、顧客接点としての新たな活用を見出すことができるのがDXラベルであり、お客様に対し、スマートフォンのようなデバイスを通じたデジタル情報の共有化により、簡便な顧客体験を提供することがラベルによるDX化である。

問い合わせ業務では、それが顧客エンゲージメント向上に繋がる。

また、製造業の工場スマートファクトリー化にもDXラベルは寄与することができる。

製造工場では、製品製造から出荷するまでの生産プロセスの中で管理しなければならない項目が多く存在している。

生産設備と各種センサー装置を連携するなどのIoT環境を構築されている工場も多くあるが、一方で、本活動を通して行った調査では、あまり設備投資を掛けずに、工場内の各管理プロセスの状態の可視化を実現したいと考えている企業も多くある。

そこでDXラベルを活用して、「資材管理」、「生産工程管理」、「完成検査管理」、「出荷管理」などで、シリアルナンバーを盛り込んだQRコード付きラベルを、各々の現場で読み取ることによって、各プロセスでの実施・完了記録を取得・管理することができ、その結果、プロセスごとの状態を可視化できる。

DXラベルはプリンターによって印刷されるので、スマートファクトリー化を実現する上で、比較的安価に、製品ごとの各プロセス状態の可視化環境を構築することができることも大きな利点である。

DXラベルの今後

それぞれの業界、市場には多種多様な製品・商品があり、そこに必要な情報は各企業でデジタルデータ化されている。

しかし、その情報を活用するためには、人の確認や判断という煩わしいオペレーションが介在している。我々は、従来、そのオペレーションの補足として使われていた印刷物(ラベル)をデジタルデータ活用の接点となるエッジデバイス化することでDXとして活用する。この作業効率性の追求、また、利用者への価値情報として容易に活用できるようにするという考え方が「ラベルが繋げるDX」である。

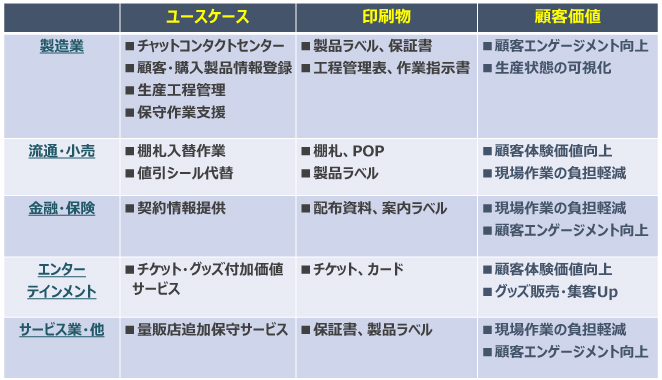

人が目視して確認・判断する手間は多くの業界に存在している。前述の製造業でのユースケースの他にも流通小売、金融・保険、エンターテインメント、サービスなどの各種業界でも印刷物が利用者との接点となっているケースが多くあり、表1のように印刷物のエッジデバイス化で新たな顧客価値を生むことができる要素が多数あると考える。

表1 DXラベルのユースケース

パーソナライズ化や作業効率化・省人化などの顧客価値をより高めることを追求していく中では、現在のDXラベルによる単なる情報入手という形態だけでは不足してくることもあると考える。

そこで、DXラベルにAIやARといった高付加価値ソリューションを連携することで、より価値や効果を高めることができると考え、今後、こうしたDXラベルの発展形を模索して行く予定である。

また、OKIには、デジタル環境でデータをダイレクトに活用するDXソリューションが数多くそろっている。そこに「紙を介にして簡単・安価にDX化するやり方」を訴求するという別のアプローチも用意することで、さまざまなお客様に沿った提案ができることが強みになると考える。

デジタルと非デジタルの共存領域で、お客様の課題や社会課題の解決策を提供できるのは、オールOKIとして大きな強みになる。この強みにより、OKIにある多くの商材と組み合わせることで、より価値を高めることができ、トータルソリューションとしてOKIを選んでいただくという戦略も積極的に進めていきたい。

筆者紹介

大槻重雄:Shigeo Otsuki. コンポーネント&プラットフォーム事業本部 情報機器事業部

井上茂樹:Shigeki Inoue. コンポーネント&プラットフォーム事業本部 情報機器事業部

用語解説

- スマートファクトリー

- IoTやAIなどの先進技術を用いてデータ活用・分析を行い、製造プロセスの改善や稼働の効率化を実現する工場のこと。

- QRコード(Quick Response Code)

- QRコードは平面(2次元)、ドット模様になったバーコードで、普通のバーコードは縦棒(1方向)だけのため、情報量が少ないのに対して、約200倍のデータを入れることができる。

- パーソナライズ

- 顧客全員に同じサービスやコンテンツを提供するのではなく、個人の属性や購買、行動履歴に基づいて最適な情報を提供する手法、仕組みのこと。

- LINE

- LINE株式会社が運営・開発するモバイルアプリケーションで、ユーザー同士であれば通信キャリアを問わず、無料で音声・ビデオ通話・トークができるもの。

- AR(Augmented Reality)

- 現実世界に仮想世界を重ね合わせて(拡張して)表示する技術のこと。

- (注1)「QRコード」はデンソーウェーブの登録商標です。

- (注2)「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。