サステナビリティ

社会

社会貢献活動地域貢献

学校蔵プロジェクト

「学校蔵プロジェクト」は、2020年5月に「清酒特区(注1)」第1号認定を取得した尾畑酒造株式会社(代表取締役社長:平島 健、所在地:新潟県佐渡市)が運営する「学校蔵」でOKIが日本酒造りにチャレンジするプロジェクトです。「学校蔵」とは、尾畑酒造が、2010年に廃校となった地元の小学校の木造校舎を改造し、2014年に酒蔵として再生したものです(注2)。「学校蔵」は、校訓「幸醸心(こうじょうしん)」のもと、酒を醸すことで幸せを醸す心を育むとして、「酒造」「学び」「交流」「共生」の4つを柱に運営されています。「酒造」においてはオール佐渡産の酒造りをめざしており、佐渡産の酒米を100%使用するとともに、使用するエネルギーは「環境との共生」の視点からソーラーパネル設置により佐渡の太陽の力を取り入れて、持続可能な酒造りを実現しています。また尾畑酒造は「学び」「交流」の側面から、「学校蔵」での日本酒製造体験を国内外における日本酒の認知度向上や佐渡のファン作りにつなげるべく、さまざまな企業や組織、学校とのコラボレーションによるワークショップなどを実施しています。

OKIは尾畑酒造の「学校蔵から佐渡と日本酒の未来に夢を」という地域社会の発展に貢献する考えに賛同し、日本酒造りへの参加という形で「学校蔵」を支援しました。

なお、製造した日本酒はOKI主催のイベントなどで活用される予定です。

- 注1 清酒特区

清酒特区 すでに清酒の製造免許を受けている者が地域の活性化などを目的として、清酒製造体験を実施する施設を増設する場合に、既存の製造場とひとつの製造場とみなすもの。この特区制度により観光・体験施設などでの清酒の醸造・仕込みが可能となる。 - 注2 「清酒特区」に認可前の「学校蔵」は、リキュール製造免許で樽酒風味のリキュールを製造。

このお酒への想い

OKI 常務執行役員

統合営業本部長 宮澤 透

本プロジェクトは尾畑酒造株式会社の「学校蔵が、佐渡そして日本の未来を考えることができないか」という地域貢献を目指す姿とOKIの「モノづくり・コトづくりを通してより安全で便利な社会のインフラを支える企業グループ」を目指す姿が一致することからスタートしました。 OKIは美味しいお酒造りに「挑み」ながら、今後も新しい分野にチャレンジし「挑んで」いくことが我々の未来を作るものだと思っています。 学校蔵で「挑む」純米大吟醸、そして今後もいろいろなモノ・コトにチャレンジしていくOKIにご期待ください。

尾畑酒造株式会社様より学校蔵プロジェクトへの賛同メッセージ

尾畑酒造株式会社

専務取締役 尾畑留美子様

廃校を再生した学校蔵での酒造りに共感していただき、皆さまのオリジナル酒を製造するというプロジェクトを立ち上げていただけたことにまずは感謝申し上げます。酒造りを通して佐渡島が取り組んでいる朱鷺との共生や田圃の風景に触れていただいたり、再生エネルギーを取り入れた酒造りで地域社会の循環を実感していただく機会になったのなら幸いです。コロナ禍、リモートワークやワーケーションが注目を集めておりますが、OKI様には佐渡島で酒造りをご一緒していただいたことでそんな実証体験にもなったのではないかと考えています。今後も佐渡島を故郷のように思っていただければ嬉しいです。

日本酒について

- 特定名称

- 純米大吟醸

- アルコール度数

- 15.5度

- 製造本数

- 約2000本(四合瓶)

- コンセプト

- 「歴史の継承と未来に向けた新しいもの創りへのチャレンジ」

創業139年の歴史と伝統を継承しながらも、未来に向かって変革や改革に挑戦し、常に新しいもの創りにチャレンジする姿をコンセプトとしました。 - 味わい

- 淡麗旨口、軽快でなめらかでありながら深いコクがある味わいです。

- ネーミング

- 「挑~進取の精神~」

OKIグループの行動指針であり、コンセプトにも含まれる「変革への挑戦」からインスピレーションを受けた「挑(IDOMI)」と命名し、サブタイトルとして、企業理念の「進取の精神」を入れました。 - ラベル

- 佐渡の象徴である朱鷺のイラストを背景に、日本酒の名前である「挑」を中央、その右側に企業理念である「進取の精神」を配置しました。「挑」の文字は、OKI代表取締役社長 鎌上 信也によるものです。ラベルデザインはOKIグループの特例子会社(注3)であるOKIワークウェルの社員が行いました。また、ラベルはOKIデータの「MICROLINE VINCI」で印刷しています。

ラベル

- 注3 特例子会社

「障害者の雇用の促進等に関する法律」に定める、障害者の雇用に特別の配慮をした子会社。

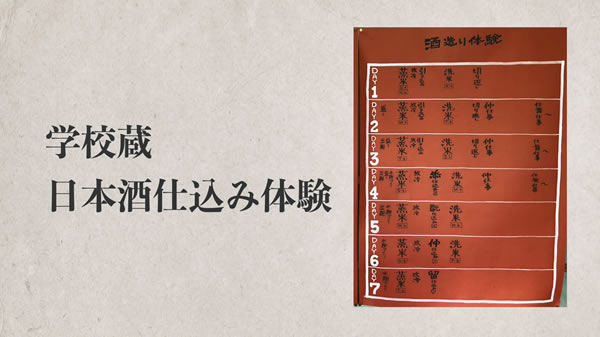

日本酒造りの仕込み体験記

6月に行った日本酒造りの仕込み体験はプロジェクトメンバーを含むOKI社員9名が参加しました。

参加者の体験記の一部を紹介します。

- 3日間仕込みを体験し、非常に貴重な経験ができました。あれほど大量のお米を見たり触れたりすることはもうないと思います。日本酒造りは繊細で、手作業にこだわる部分が非常に多くあります。手間をかけてもこだわり抜いた一品を造り出す、職人さんのこだわりを感じました。

- 日本酒作成が想像以上に繊細、体力がいることが体験を通しての発見でした。仕込み部屋の中で、きれいなもの(米を置いていいもの)、汚いもの(床や前掛けなど、米が触れてはいけないもの)がはっきりしていて、床に落ちたものは米でも触っていけない、脚立など汚いとされる面は全て足で押したり蹴って動かしているのが印象的でした。

- 今回、一週間の仕込み体験の内、三日間参加させていただき、洗米、添え仕込み、留仕込み等の作業を体験しました。

数秒単位での作業、清潔への取り組みなど、そこまで徹底するのかと感心し、特に清掃には仕込み以上の水を使い、やはり日本酒は水の豊富な場所でなければ造れないと改めて思いました。 - 今まで日本酒は飲む専門でしたが、今回、尾畑酒造学校蔵での日本酒仕込み作業に参加して、今まで自分が思っていた以上に、日本酒は大自然と人の力の産物であると感じました。

- 蔵元の方々の寡黙な姿の中に、熱い思いが見え隠れするなんとも言えない空気感!

昔ながらの伝統を守り続ける人だからこそ…なのだと思う。蔵元の皆さんはすごい! - 両津港から車で一時間くらいの所にあり、廃校になった小学校を酒造場として再利用した場所でした。懐かしい雰囲気を味わうことができました。

- 仕込みは本来冬に行う作業なので、体験でも非常に寒い環境を再現した中で洗米・浸漬・水切りなどの作業を行いました。また、杜氏の皆さんは発酵が始まると泊まり込みで2時間ごとに状態確認をされていると伺い、モノづくりは本当に大変だと、わずかな体験でしたが身に沁みて分かりました。

- 7日間の仕込み体験のすべての工程を体験させていただきました。仕込み体験すべての工程作業が仕込み部屋(本来の仕込みの季節、冬に合わせて寒い)か製麹部屋(麹菌を育てるため蒸し暑い)で行うためそれだけでも体力を消耗し、そのうえ行う作業はほぼ力仕事、熱い作業、冷たい作業のどれかで重労働であり、酒造りの過酷さを身をもって知りました。

学校蔵の皆様は右も左もわからない私たちOKIの社員を厳しくも丁寧に教えてくださいました。

日本酒造りの仕込み体験の動画

関連リンク