- Home

- OKIの技術

- 技術広報誌 OKIテクニカルレビュー

- No.242

- エンタープライズソリューション事業製品の次世代プラットフォーム技術

技術広報誌 OKIテクニカルレビュー

新技術および新商品紹介

- 本記事のリーフレット

エンタープライズソリューション事業製品の次世代プラットフォーム技術

OKIの紙幣入出金機などエンタープライズソリューション事業製品開発では、機能実現のために個別最適された製品開発が行われてきた。しかし近年、製品要望に応えたタイムリーな製品ローンチやCO2削減などといった市場要求の声が大きくなっている。本稿ではこれらの要求に応え、モジュール化設計・消費電力削減を実現するための基礎技術を紹介する。

製品個別設計と品揃えの多さによる課題

OKIの紙幣入出金機はこれまで銀行ATM向け・コンビニATM向け・精算機向け・出納機といった多くの分野に対して、商品を展開してきた。

これらの製品仕様は装置に保管する紙幣の容量や、セキュリティなどといった装置仕様の差異によって、個別最適な設計をしていたため、仕向けごとに多くの機種が開発されてきた。このように、品揃えが多く、個別最適が行われてきたことで、三つの課題がある。

- 課題Ⅰ 外部要因への対応力が弱い

- 課題Ⅱ 製品開発期間が長い

- 課題Ⅲ 環境貢献への機種毎の展開速度が遅い

課題Ⅰは、昨今の半導体不足など外部要因による供給リスクへの対応といった課題が顕著である。品揃えが多いことで、装置ごとに個別の対応が必要となり、対応機種が多いことで展開に時間がかかるといった課題がある。

課題Ⅱは、今日の製品開発では、従来どおりの製品開発期間では対応できないケースが増えてきている点である。お客様から要望を受けて製品開発を進めるが、製品開発期間が長く、ローンチする頃には既にニーズが変化しているケースもあり得る。また、お客様を待たせてしまうことで、他社製品で代替している、など、開発期間がネックとなりさまざまな課題が発生している。

課題Ⅲは、CO2削減/消費電力削減などといった環境対応に、品揃えが多いことで、展開に時間がかかる、適用機種に制限があるといった課題である。

課題を解決する施策

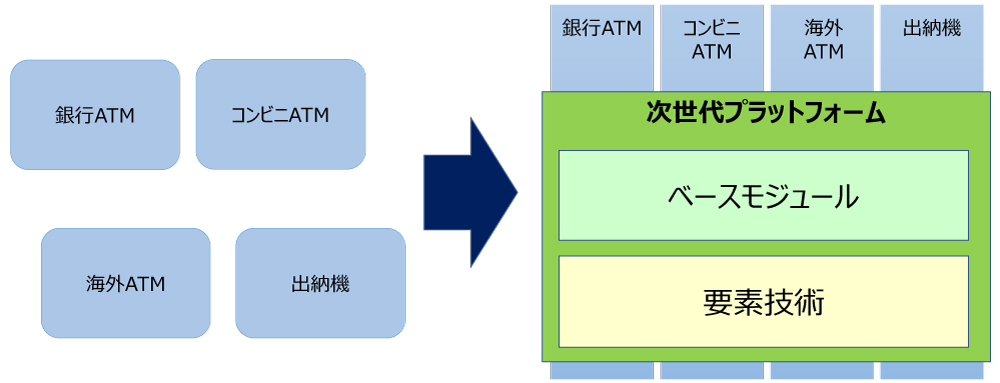

前述した三つの課題を解決する施策として、プラットフォームの拡張に取り組んだ。このプラットフォーム技術を、従来のプラットフォーム技術からより進んだ技術として、次世代プラットフォーム技術と位置付けた。

次世代プラットフォームを実現する施策として

- 施策① ベースモジュール開発

- 施策② 要素技術開発

の二つに取り組んでいる。

施策①のベースモジュール開発では、モジュール化により共通領域を増やし、個別最適の領域が減ることで、外部要因への対応力の強化と、製品開発期間の短縮を図る。これにより、課題Ⅰ、課題Ⅱを解決する。

施策②の要素技術開発では、個別の機種によらない共通した環境対応施策を盛り込む。環境貢献への施策を短期間で複数機種に展開することが可能になる。これにより、課題Ⅲを解決する。

図1 次世代プラットフォームの対象

ベースモジュール開発(施策①)

本章では、施策①ベースモジュール開発の中でも中心となるメカ制御基板のコア化に関連する、コア回路のモジュール化と、コアモジュールへのASIC適用の二つの取組みを紹介する。

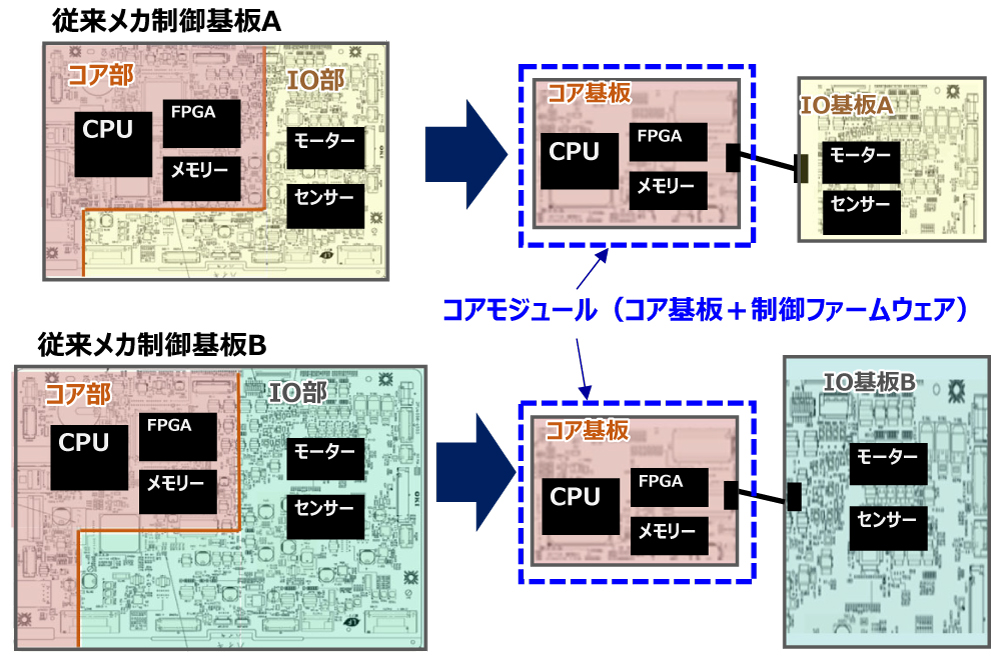

(1)コア回路のモジュール化

従来、エンタープライズソリューション事業製品内部のメカ制御基板は、各製品仕様に合せた個別開発がなされてきた。メカ制御基板開発の中では、CPUやメモリー、FPGAなどのコア部品周辺に係る回路設計や制御ファームウェア設計・評価に多くの時間を要する。この影響で製品開発期間が長くなってしまう課題があった。次世代プラットフォーム技術開発では、このようなコア部品周辺回路を抽出し、共通基板化することで、この課題を解決する(図2)。共通化したハードウェアの「コア基板」は、これを制御するファームウェアも含め、いろいろな製品に適用できる共通のコアモジュールとする。一方、どうしても製品ごとに仕様が異なるモーター回路、センサー回路などは、「IO基板」として製品ごとに個別設計する。

このような形態にすることで、多くの開発期間を要するコア部の開発期間を削減し、回路とファームウェアの開発はIO部にとどめることができる。基板開発やファームウェア開発の設計・評価期間を短縮し、製品の上市を大きく早めることができる。また、実績を積んだコアモジュールを流用するため、ハードウェアやファームウェアの品質が向上していく効果もある。さらにはCPUやメモリー、FPGAなどのコア部品の供給不足や、製造中止など部品供給リスクへの対応をコア基板での対応に集約することで、安定した製品提供にもつながる。

図2 コア部のモジュール化

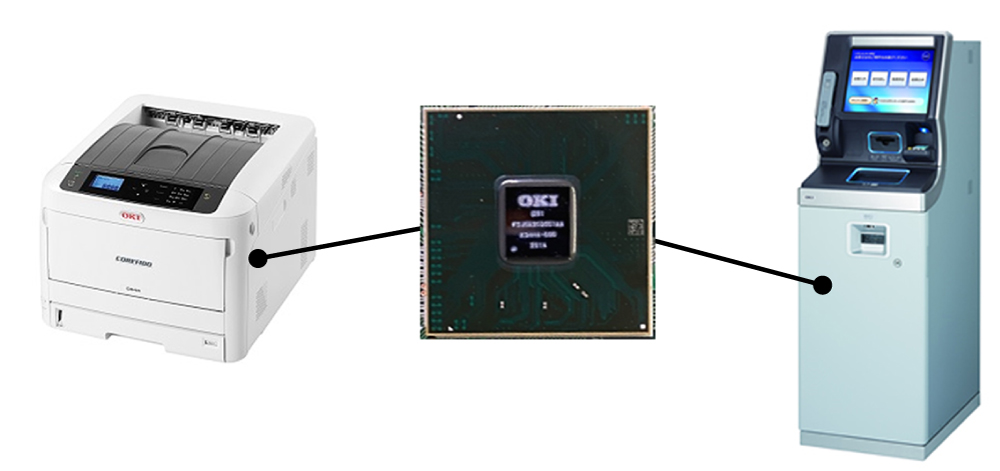

(2)コアモジュールへのASIC適用

コアモジュールに搭載するCPUとしては、自社開発したASIC(Application Specific Integrated-Circuit:特定用途向けIC)を採用する。ASICとは、特定の用途に特化して作り込むタイプの高集積ICである。自社製品に必要な機能・性能に絞り込んだICを自社設計し、高性能、小型、低電力を実現する。OKIは、エンタープライズソリューション事業の各製品だけでなく、プリンターなどコンポーネントプロダクツ事業の各製品で共通に使えるASICを開発した(図3)。特定用途向けの「作り込み」をしつつも、グループ内製品で共通的に使用することでマスボリュームを大きくして投資効果を最大化する。また、ASICの中でもCPUコアを備えるタイプはSoC(System-on-Chip)タイプと呼ばれるが、OKIが開発したのはこのSoCタイプ(SoC-ASIC)である。内蔵するCPUコアとしては十分に高性能なものを採用し、かつ必要な周辺機能も集約、AIアクセラレーター機能も備える。単一チップでシステムを構成することで、コアモジュールを従来のコア部面積に対して1/2程度に小型化する。AIアクセラレーターの応用による機能拡張も今後最適な用途を研究開発する。これらのことから、どのような製品にも十分適用可能な、高性能・小型・低電力かつ拡張性の高いコアモジュールを得ることができる。また、コアモジュール内でも最も重要なCPUを自社開発のSoC-ASICとすることは、部品供給リスクの低減にも貢献する。

図3 自社開発のASIC

要素技術開発(施策②)

本章では、環境課題に対応するため次世代プラットフォームに盛り込む、要素技術開発を紹介する。

(1)要素技術開発と環境問題への対応

OKIグループでは環境貢献商品を定義し、環境問題に配慮した製品を提供することを宣言している。エンタープライズソリューション事業に関連するATMや現金処理機では、カーボンニュートラルへの要望から、省エネルギー化と省資源化に特に注力して取り組んでいる。

ATMや現金処理機では、これまでも消費電力削減を対応してきた(参考文献1)。今後は、国内/海外向けの機種ともにより高い数値での消費電力を削減したエンタープライズソリューション事業製品の開発を目指していく。そのため、エンタープライズソリューション事業では要素技術開発を通して、さらに省エネルギー化に向けた施策を共通プラットフォームに盛り込み、製品へ適用し展開する。

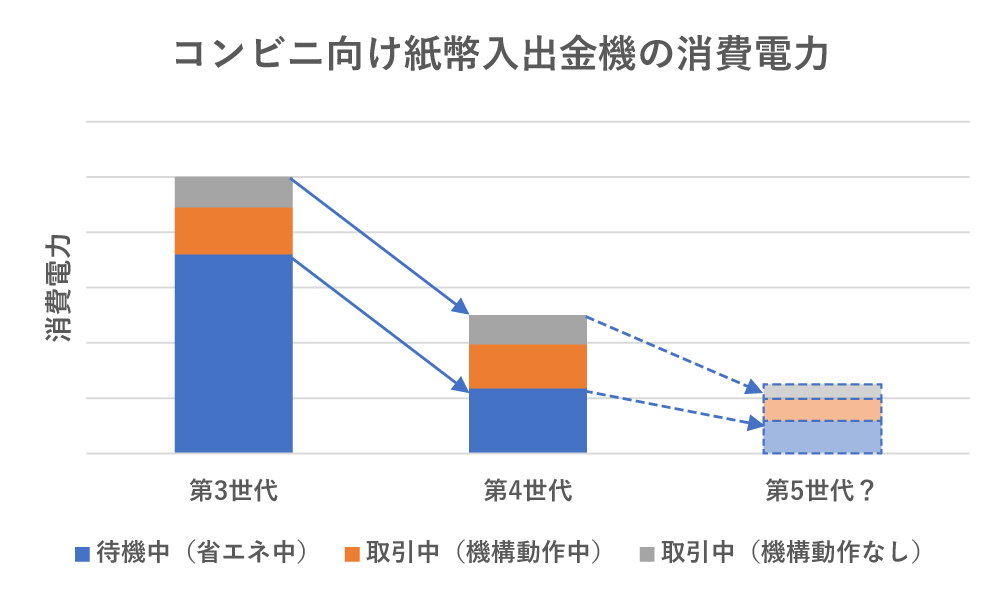

(2)ハードウェアの単純化による消費電力削減

これまでのOKIの紙幣入出金機でも省エネルギー性能は世代を追うごとに改善している。たとえばコンビニ向けATMに搭載されている紙幣入出金機では、現在の第4世代のモデルでは第3世代に比べ消費電力は約1/2に低減している。従来は待機電力の削減などによりこれを実現してきたが、さらに消費電力の削減を考えた場合、従来技術に加え、取引中の電力削減も必要と考えている(図4)。これに対し、紙幣入出金機の共通的な部分について、メカの構造とその動作を含めた全体での最適化を検討している。従来はハードウェアによって実現していた機能を、センシングと制御によって代替することで、ハードウェアを単純化し、無駄を省くことによって、消費電力の削減や部品点数削減によるCO2削減,省資源化を目指している。以下に現在取り組んでいる要素技術である「紙幣間隔の制御による搬送速度低減」と「集積羽根車動作の最適化」を紹介する。

図4 消費電力の推移

①紙幣間隔の制御による搬送速度低減

紙幣入出金機では顧客により入金された紙幣は束状態から1枚ずつ繰り出され装置内を搬送されていく。搬送中は紙幣の金種鑑別や振分けのため、紙幣間にある一定以上の間隔が必要である。この紙幣間隔が確保できない場合、正常な鑑別や振分けができず、入金された紙幣をそのまま顧客へ返却するなどのリジェクト処理が発生する。

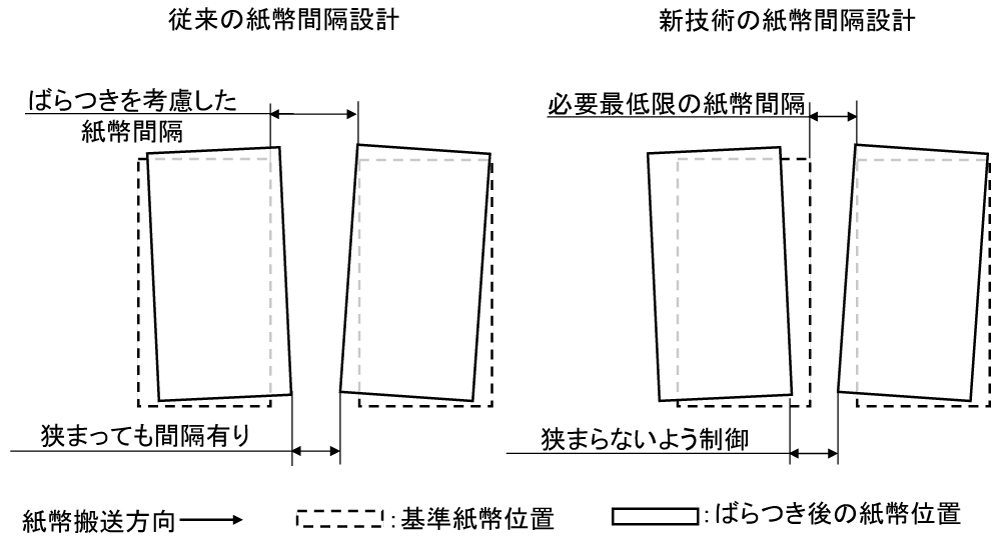

これまでの装置では繰出し時にばらついて紙幣間隔が狭まってしまっても、必要な間隔が確保できるよう、紙幣間隔を広く設計していた。

これに対し新技術では、繰出し時に紙幣間隔を監視し、紙幣間隔が設定値より狭まる場合には拡げる制御を導入した。これにより紙幣間隔が設定値を下回ることがなくなり、紙幣間隔を必要最低限まで狭めた設計にすることができる(図5)。

本技術により紙幣間隔を狭めることで、時間あたりの処理枚数はそのままで紙幣の搬送速度を下げることができた。搬送速度が下がることは単純に消費電力の低減だけでなく、装置や紙幣にかかる負荷も低減され、装置の小型軽量化、部品点数の削減といった省資源化や、装置の信頼性向上にも寄与する。

図5 紙幣間隔

②集積羽根車動作の最適化

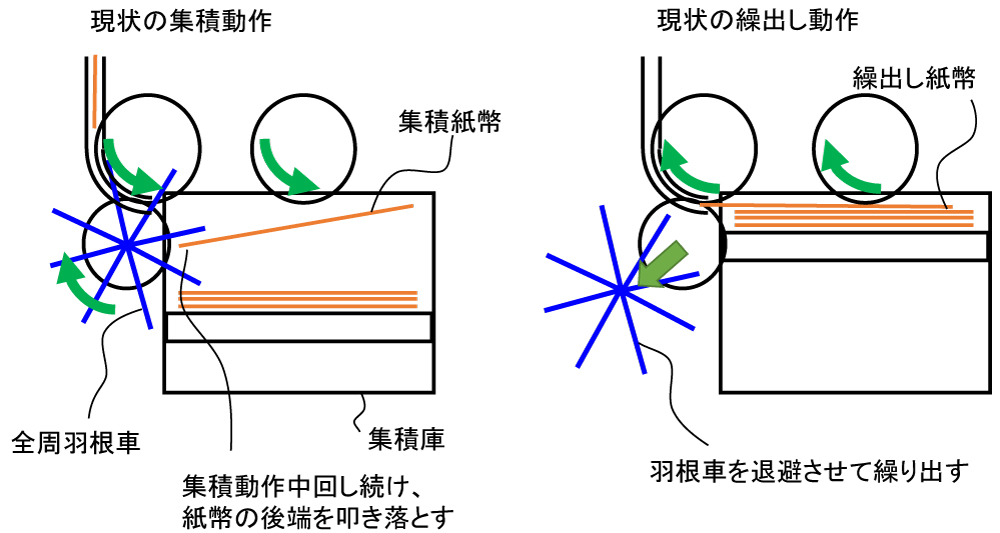

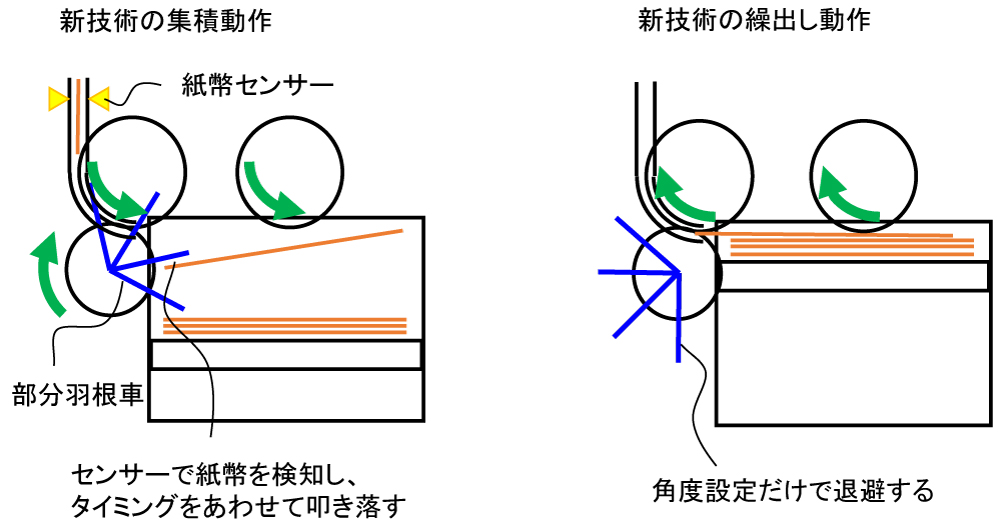

紙幣処理機では顧客により入金された紙幣は金種鑑別されて金種ごとの収納庫に集積される。OKI製品のほとんどの収納庫では、搬送された紙幣の後端を羽根車で叩き落とすことで紙幣を束状態に集積させる羽根車集積方式を採用している。

従来の羽根車集積は紙幣後端を確実に叩くため、全周にわたり羽根のついた全周羽根車を集積動作中、連続的に回転し続けていた。また、この全周羽根車は、集積とは逆に収納庫から紙幣を繰り出す場合には邪魔になるため、何らかの方法で退避できる必要があった(図6)。

これに対し新技術では、センサーで紙幣の到来を監視し、紙幣通過のタイミングに合わせて一部の範囲だけ羽根のついた部分羽根車を回転させ、紙幣後端を狙って断続的に叩く方式とした。この方式により集積動作中に羽根車を回転させる時間が大幅に減少した。また羽根が全周から一部だけになったことで、羽根車の退避が単純な角度設定だけでできるようになり、複雑な退避機構が不要になった(図7)。

本技術により無駄な動作が減ることで消費電力が低減、複雑な退避機構も無くなることで部品点数を削減することができ、省資源化にもつながる。

図6 現状の収納庫模式図

図7 新技術の収納庫模式図

今後の展開

以上説明したようにモジュール化設計と消費電力削減の基礎技術研究を推進し、次世代プラットフォームを開発していく。このプラットフォームを今後の開発機種に展開していくことで、製品の拡充性を高め、開発サイクルの短縮を図る。これにより省エネルギーかつ市場要求の声にタイムリーに対応できる製品を提供していく。

参考文献

(参考文献1)岡田隆司、大原慎司、村山直樹、眞藤豊:紙幣入出金機における環境貢献、OKIテクニカルレビュー第241号、Vol90 No.1、pp16-19、2023年5月

筆者紹介

齋木祥廣:Yoshihiro Saiki. エンタープライズソリューション事業部 開発統括部 REXプラットフォーム開発部

渡辺啓介:Keisuke Watanabe. 技術本部 研究開発センター ハードウェア研究開発部

若林円:Madoka Wakabayashi. 技術本部 研究開発センター ハードウェア研究開発部

用語解説

- AIアクセラレーター

- ニューラルネットワークの処理を高速化するために設計されたハードウェア。

- リジェクト

- 紙幣状態などによって紙幣受付対象外となること。