- Home

- OKIの技術

- 技術広報誌 OKIテクニカルレビュー

- No.242

- 新商品概要/トピックス

技術広報誌 OKIテクニカルレビュー

新商品概要/トピックス

- 本記事のリーフレット

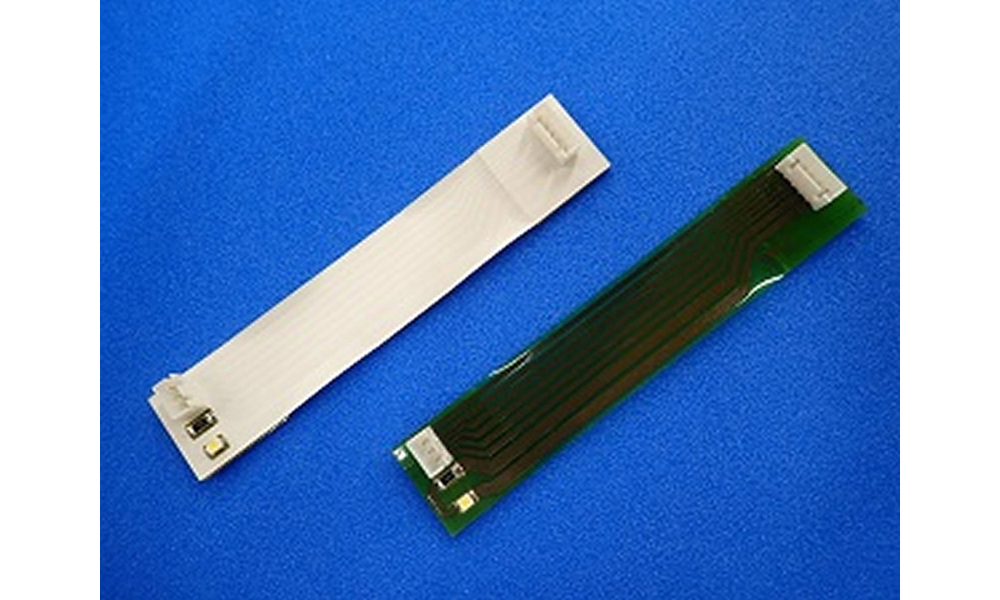

高温・高圧蒸気環境対応フレキシブル基板「耐環境FPC」2品種を発売

販売開始:2023年6月

OKI電線は、高熱処理を伴う機器や、高圧蒸気による滅菌処理が必要な機器をターゲットとして、高温・高圧蒸気環境の厳しい条件で使用できる「耐環境FPC(注1)」の2品種、「耐高熱FPC」および「耐高圧蒸気FPC」の販売を開始しました。

耐高圧蒸気FPC(左)と耐高熱FPC(右)

アピールポイント

FPCは一般的なリジッド基板(注2)と比較して極めて薄く柔軟性に優れ、自在に曲げることができるため、電子機器内でのわずかな隙間や、立体的な配置、繰り返して屈曲する可動部に配線できるほか、部品実装も可能なことから、身近な電子機器や産業電子機器など幅広い分野で使用され、電子機器の小型・軽量化に欠かせない存在になっています。

近年、FPCは200℃程度の高熱処理を伴う半導体製造装置や、高圧蒸気による滅菌処理が必要な医療装置などでも採用ニーズが高まり、より厳しい環境に適応できる性能が求められています。しかし従来のFPCは、80℃以上の高温、あるいはそこに湿度が加わった高圧蒸気環境にさらされると基板回路を保護する絶縁層の接着部が劣化し、絶縁層剥離不良が発生するという問題がありました。

新開発の「耐高熱FPC」は、銅箔にOKI電線独自の表面処理を施し、絶縁層との密着性を高めました。また「耐高圧蒸気FPC」は、独自の表面処理に加えて、耐高圧蒸気性を向上させるため、絶縁層にシリコーン系樹脂を採用しました。「耐高熱FPC」では200℃×1000Hの高温処理後、また「耐高圧蒸気FPC」では132℃/0.2MPa(注3)/15min×250回の高圧蒸気処理後においても、絶縁層の密着性を維持し、絶縁抵抗などの電気特性も規格(JPCAUB01(注4))を十分満足する性能を実現します。これにより、これまで使用環境の制約からFPCが採用できなかった用途や機器に対しても配線が可能となり、機器設計の自由度の向上、および機器のさらなる高機能化へ貢献します。

- (注1)絶縁性を持った薄く柔らかいベースフィルム(ポリイミドなど)と銅箔などの導電性金属を貼り合わせた基材に電気回路を形成した基板。「フレキシブルプリント回路基板」、「フレキシブルプリント配線板」とも呼ばれる。

- (注2)ガラスや紙にエポキシ樹脂などを含浸させたものをベースとする硬い性質のプリント基板。構造が比較的単純で表面実装の際も扱いやすく、また安価であることから、プリント基板の中で最も広く利用される。

- (注3)圧力の単位。1MPaは1cm×1cmの面積に約10.2kgの荷重が作用した状態。

- (注4)一般社団法人日本電子回路工業会による電子回路基板規格。

- お問い合わせ先

- OKI電線

https://www.okidensen.co.jp/jp/contact.html(外部サイト)

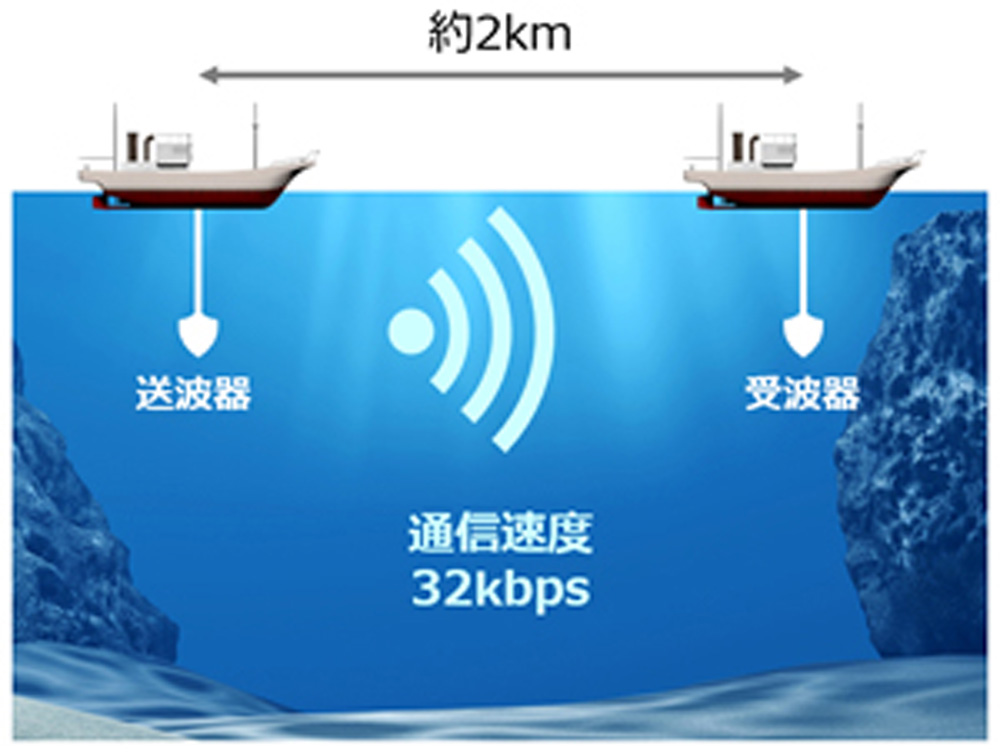

長距離の海中間での水中音響通信技術を開発

プレスリリース:2023年6月29日

OKIは、水中音響通信装置の目標通信速度(海中2km間で20kbps)を約1.6倍上回る32kbpsの海中通信を実現する水中音響技術を開発し、実海面での実証試験に成功しました。本技術によって水中の無線通信ネットワークの構築が可能になれば、沖合養殖の設備管理や海洋資源調査など、海洋産業の効率化や新たなビジネスの創出が可能になります。

アピールポイント

近年、海洋における資源探索や水中構造物の点検などで水中IoT機器(注1)が注目され、複数機器の同時利用による海洋オペレーションの効率化が期待されています。海中では機器間の主な通信手段に音波を利用する水中音響通信が用いられますが、従来は周波数帯域が狭く伝送できる情報量が限られることに加え、海中の伝搬速度が非常に遅く、ドップラー効果(注2)やマルチパス(注3)の影響で、通信のリアルタイム性や安定性に多くの課題がありました。

今回の新技術は、OKIがこれまでに実現した海面と海底方向の鉛直方向(注4)の通信技術を、水平方向通信に拡張すべく開発しました。マルチパスやドップラー効果の影響への対処を強化するとともに、水中音響通信装置における一般的な目標通信速度の1.6倍へ高速化をはかることで、送信できる情報量を改善しています。また、水中IoT機器への取り付けができるよう、送受波器も長さ1mを下回る規模としました。これにより、遠隔地にいるオペレーターが数km離れた水中IoT機器を制御することが可能となります。

OKIはOKIコムエコーズの協力のもと、開発した水中音響通信技術を用いて、2023年3月に駿河湾海中の海域で実証実験を行いました。試験船2隻から通信用の送受波器を海面から約15mに吊り下げた状態で、2隻間の距離を約2km離してデータ送信を行い、通信速度32kbpsで安定した状態が確保できることを確認しました。

実証実験の概要図

- (注1)AUV(Autonomous Underwater Vehicle、自律型無人潜水機)など、何らかの通信ネットワークに接続する可能性がある水中機器。

- (注2)音波や電磁波など波の発生源と観測者との相対的な速度によって、発生波の周波数とは異なる周波数が観測される現象。水中IoT機器の移動に伴い発生する。

- (注3)経路の異なる複数の波のこと。水中では海面反射波、海底反射波など。

- (注4)「鉛直」は糸におもりを吊り下げた時に糸が向く方向、すなわち、重力の方向。

- お問い合わせ先

- OKI 特機システム事業部 SE統括部

https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=213j

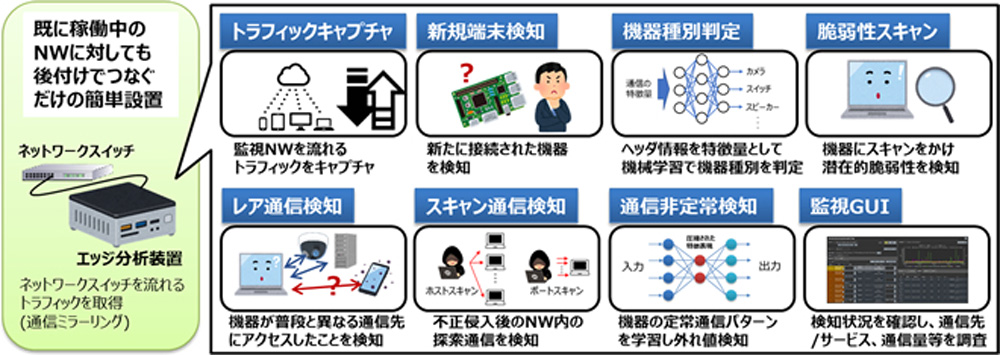

OKIと大阪公立大学、「通信トラフィック分析に関する共同研究」の成果として、ネットワークへの不正侵入を即座に検知する技術を開発

プレスリリース:2023年7月12日

OKIと大阪公立大学大学院情報学研究科 阿多信吾教授は、長年取り組んできた「通信トラフィック分析に関する共同研究」の成果として、IoT機器の不正接続やマルウェア感染などネットワークへの不正侵入を即座に検知する技術を開発しました。

本技術を大阪公立大学 杉本キャンパスの大規模ネットワーク監視に適用し、ネットワークカメラやプリンターなどのIoT機器を含む多種多様な機器のトラフィックの特徴を学習することにより、接続される機器の種別を97.7%の精度で即座に判別できることを確認しました。これにより、IoT機器の管理が自動化され、なりすましやマルウェア感染によって引き起こされる機器の異常な通信挙動を、情報漏洩につながる不正侵入としていち早く検知できるようになります。

またOKIは、本技術に加え、平常時の通信状態から逸脱した挙動を検知する「通信非定常検知機能」や、ネットワーク内の機器の設定不備や安易なID/パスワードを検知する「脆弱性スキャン機能」、ネットワーク内の機器接続や通信トラフィックを可視化し管理者に通知する「監視GUI(Graphical User Interface)」などを搭載した「リアルタイムネットワーク監視システム」を開発しました。

OKI「リアルタイムネットワーク監視システム」の機能概要

- お問い合わせ先

- OKI 技術本部 先行開発センター モビリティIoT先行開発部

電話:06-6260-0700(代表)

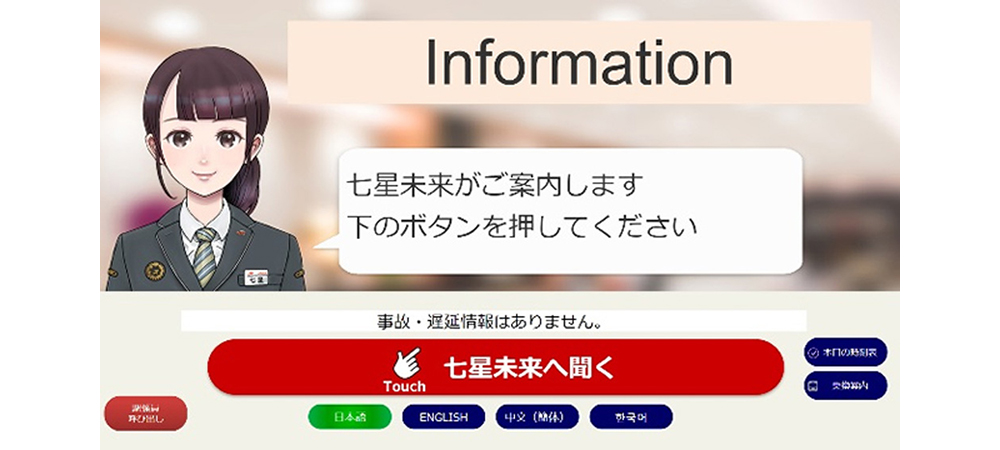

JR九州と「AI駅員」の実証実験を実施

プレスリリース:2023年9月12日

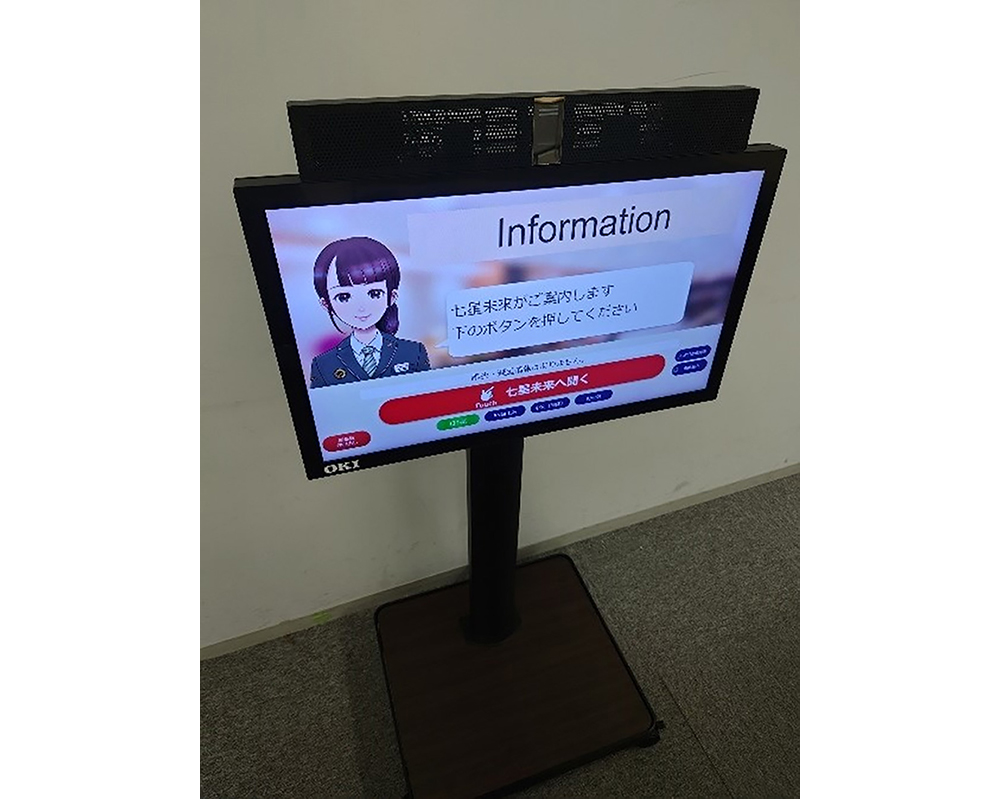

OKIは、九州旅客鉄道株式会社(以下 JR九州)と、AIを活用したお客さまご案内システム「AI駅員」のサービス実現に向けた実証実験を実施しました(2023年10月2日~12月24日)。本実証実験では、鹿児島本線 香椎駅、長崎本線 諫早駅に「AI駅員」を搭載した端末を設置し、AI対話エンジンによる案内の検証、および駅係員によるリモート案内の検証を行い、お客さまのニーズにあわせた対応や海外からのお客さまへの多言語案内など、駅をご利用いただくお客さまへのサービス向上を目指します。

「AI駅員」のサービス画面イメージ

「AI駅員」は、OKIの接客支援ミドルウェア「CounterSmart」を活用したAI対話エンジンを採用しており、鉄道を利用するお客さまへの応対で多数を占める駅構内案内や乗換案内などをAIチャットボットにより自動で行います。AIチャットボットで解決できない問い合わせは、遠隔案内機能にて駅係員へお尋ねいただくことも可能です。この遠隔案内機能は、外国人旅行者への応対やバリアフリーを考慮し、音声・映像通話に加えて、画面共有やリアルタイム多言語翻訳、筆談などを可能としています。なお、対象の各駅構内にいるお客さまは、自身のスマートフォンから「AI駅員」に問い合わせをすることもできます。

駅構内に設置された専用端末

- お問い合わせ先

- OKI エンタープライズソリューション事業部 SE統括部 運輸旅客ソリューションSE部

https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=198j

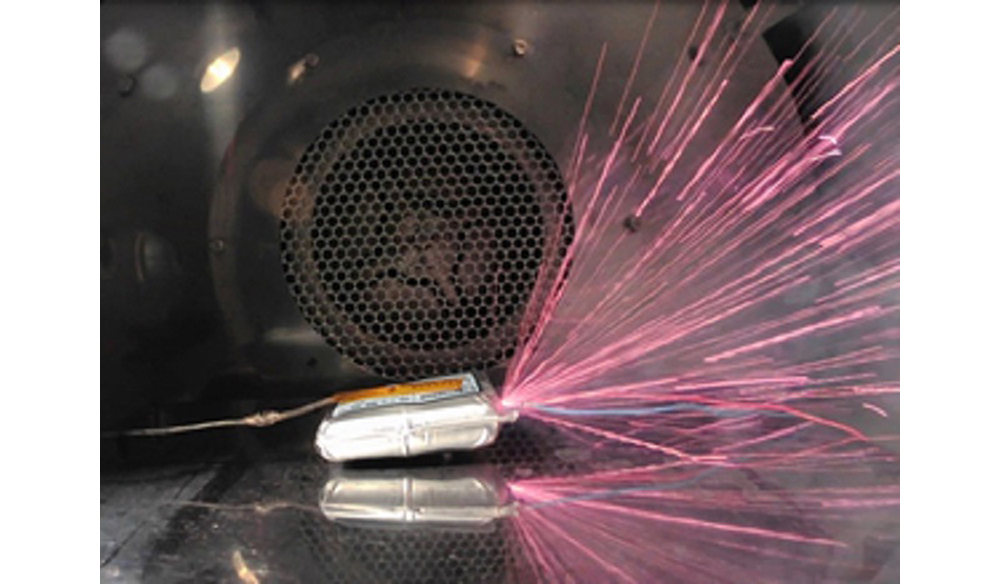

「リチウムイオン電池および電池搭載機器の発火・焼損耐性、延焼性評価サービス」を開始

提供開始:2023年9月26日

OKIエンジニアリング(以下、OEG)は、ウエアラブル機器などへのリチウムイオン電池の採用を検討する企業へ向けた「リチウムイオン電池および電池搭載機器の発火・焼損耐性、延焼性評価サービス」を開始しました。

過充電負荷による評価時の様子

アピールポイント

ウエアラブル機器やスマートフォン、モバイルバッテリーなどの使用の長時間化に伴い、その機器に搭載されるリチウムイオン電池の容量も増加しています。一方、リチウムイオン電池は、製品品質や使用環境などにより、発火・焼損に至る危険性があることが知られており、電池容量の増加に伴い、発火・焼損発生時の被害も大きくなることが想定されています。そのため、リチウムイオン電池を採用する企業からは、実使用環境を想定した、電池および電池搭載機器の発火・焼損への耐性や延焼性の確認に対する要望が増加しています。

OEGでは従来、「リチウムイオン電池の良品解析サービス」の一環として、評価時の安全性の観点から2000mAh以下のリチウムイオン電池に限定した、過充電や外部加熱の負荷による挙動確認の評価を行ってきました。今回提供する新サービスでは、6000mAh以下のリチウムイオン電池および電池搭載機器に対し、外部応力(釘差し・圧壊)、過充電、外部加熱といった負荷を与え、どの程度の負荷をかけると発火や焼損が発生するか、発火・焼損が発生した際にどのような状態になるかを確認し、これにより電池および電池搭載機器の発火・焼損耐性や延焼性を評価します。さらに、焼損時に発生したガスの成分分析を行うことも可能です。

- お問い合わせ先

- OKIエンジニアリング 信頼性ソリューション事業部

電話:03-5920-2366

https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=k120

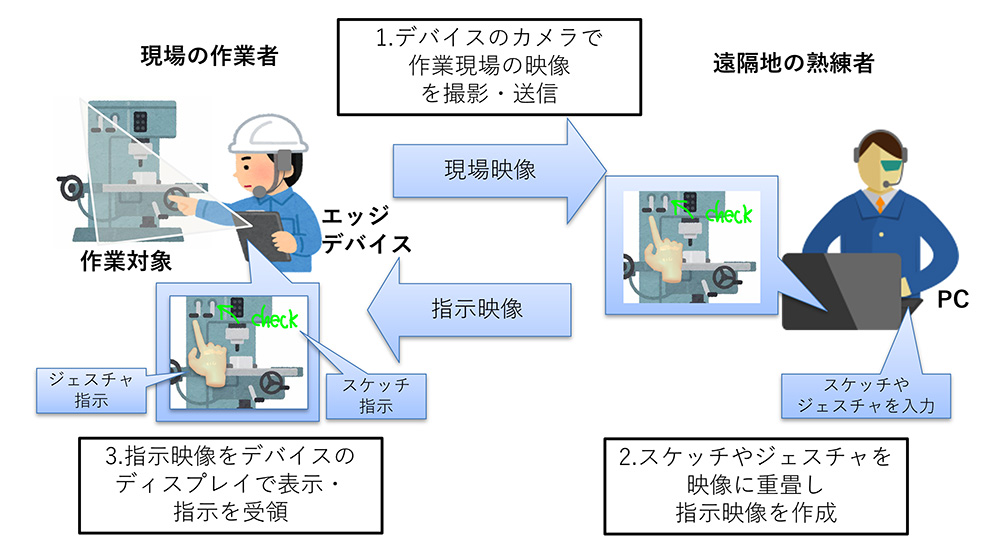

エッジデバイスを活用した「遠隔作業支援システム」を開発

βサービス提供開始/2023年10月

OKIは、スマートフォンなどのエッジデバイス(注1)を使って、遠隔地からリアルタイムに現場の作業を指導・支援できる「遠隔作業支援システム」を開発しました。本システムによって、遠隔地にいる熟練者が現場に対し円滑に作業指導・指示を行うことが可能となり、現場立会いのリモートシフトの加速、時間やコストの削減が期待されます。

本システムはクラウドサービス「βサービス」として無償提供を開始しており(2023年10月より2年間予定)、ここで得たお客さまの声をもとに効果検証と改善を進め、2025年度の商品化を目指します。

「遠隔作業支援システム」の利用イメージ

アピールポイント

本システムは、熟練者と現場作業者間の相談や指示を、熟練者が現地に赴かず実施できるように開発したもので、スマートフォンなどのエッジデバイスを活用して、リアルタイムな現場作業支援を可能とします。通常の映像音声通信に加え、現地を撮影した映像を遠隔地の熟練者に送付し、熟練者側でスケッチやジェスチャーなどの作業指示内容を重ねて、作業者側に指示を映像として送付することができます。また、標準技術WebRTC(注2)を用いているため、一般的なウェブブラウザを搭載した多くのデバイスで利用することが可能です。

- (注1)インターネットなどのネットワーク環境に接続された機器。(例:スマートフォンなど)

- (注2)ウェブブラウザやモバイルアプリケーションにシンプルなAPI経由でリアルタイム通信を提供するための標準技術。

- お問い合わせ先

- OKI 技術本部 研究開発センター プラットフォーム研究開発部 遠隔支援技術チーム

https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=054j

新固定式計測バージ「SEATEC NEO」の稼働を開始

プレスリリース:2023年10月2日

OKIは、国内唯一の固定式海上試験施設を33年ぶりにリニューアルし、新固定式計測バージ(注1)「SEATEC NEO」として稼働を開始しました。「SEATEC NEO」は静岡県沼津市の内浦湾内に固定され、実際の機器使用環境に近い海中でセンサーやソーナー、AUV(自律型潜水調査機器)など、さまざまな海中用機器の評価機材の海上試験を行います。従来の施設より評価機材を吊り下げる開口部面積を1.5倍に大型化し、さまざまな用途・大きさの海中用機器の海上試験を可能としたほか、屋上に設置したソーラーパネルで施設内に電力を蓄電し、昼夜を問わず海上の気象データなどを取得・蓄積することが可能となりました。

新固定式計測バージ「SEATEC NEO」

開口部

ソーラーパネル

海上試験業務の拡大および効率化に加え、海洋情報を必要とする漁業関係者などへのデータ提供、さらにはブルーエコノミーの推進に貢献する新たな事業創出に活用していきます。なお、「SEATEC NEO」は、特機システム事業部が保有し、OCEが運用します。

稼働開始に先立ち、9月28日、29日には漁協・関連会社、およびメディアを招待した完成披露会を実施しました。披露会では「SEATEC NEO」の安全祈願に続き加藤上席執行役員とOCE大塚社長が挨拶に立ち、漁協などの皆さんに日ごろの協力への感謝と今後の協力関係継続のお願いをお伝えしました。また森社長は取材に訪れた報道機関に対し、OKIの成長戦略の一つである海洋事業に積極的に取り組んでいくことを説明し、地元紙などさまざまな媒体で取り上げられました。

「SEATEC NEO」開所のテープカット

- (注1)はしけ、平底の船舶。「SEATEC NEO」は湾内に固定され、航行はしないがその形状からバージと呼称している。

- お問い合わせ先

- OKIコムエコーズ 営業部

電話:055-926-6700

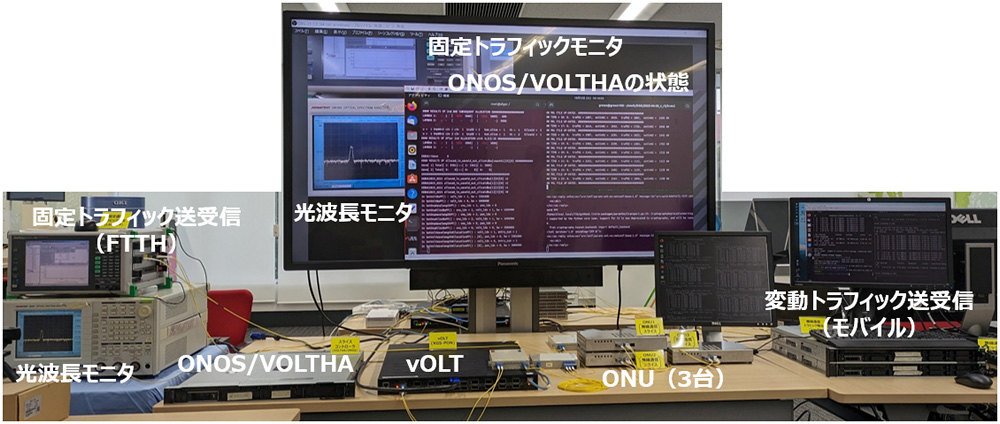

世界初、OSSベースの仮想PONで自律的な波長資源の切り替え技術を実証

プレスリリース:2023年12月4日

NEDOが委託する「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」の一環として、OKIと国立大学法人東北大学は、光インターネットサービスで採用されるパッシブ光ネットワーク(PON)システムを効率よく運用することを目的に、必要な通信量を人工知能(AI)で予測して効率よく資源を割り当てる「仮想化資源制御技術」(以下、本技術)を開発しました。総トラフィック量をAIで予測し、オープンソースソフトウエア(OSS)ベースの仮想PONで自律的な波長資源の増減切り替え実験に成功したのは、世界初となります。

本技術の効果を消費電力に置き換えた場合、既存方式と比べて20%以上の削減が期待できます。また、既存のPONで使用される通信局側の光信号送受信装置(OLT)の消費電力は、ポートあたり年間約8.8kWhとされており、本技術の活用によって年間約1.8kWh以上の削減が期待できます。ポスト5Gのサービスが社会実装される2025年ごろには、全国で現在の約100倍にあたる数千万台のOLTの設置が予想されていることから、本技術の活用によって年間約2GWhの消費電力削減(二酸化炭素(CO2)換算で約920t削減)が期待できます。あわせてPONシステムの加入者側装置(ONU)やアンテナ側のスリープ制御も含めた場合、さらなる消費電力の削減が見込めることから、カーボンニュートラルの実現への貢献が期待されます。

仮想PONシステムと実験の様子

- お問い合わせ先

- OKI 技術本部 研究開発センター

https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=187j