- Home

- OKIの技術

- 技術広報誌 OKIテクニカルレビュー

- No.242

- OKIの技術戦略

技術広報誌 OKIテクニカルレビュー

総合報告

- 本記事のリーフレット

OKIの技術戦略

OKIは「中期経営計画2025(参考文献1)」で、将来事業の創出を実現するための技術コンセプト「エッジプラットフォーム」を発表し(参考文献2)、11月のOKI IR DAYでその技術戦略を発表した。これは「エッジプラットフォーム」の2031年までの技術戦略であり、「コアコンピタンスのタフネス」「エッジプラットフォームの定義」「エッジプラットフォームを構成する四つのポイント」「エッジプラットフォームを強化する施策」そして「五つの注力技術領域」について述べている。本稿では、技術戦略のうち「エッジプラットフォームを強化する施策」、「五つの注力技術領域」そしてその注力技術の具体例について説明する。

エッジプラットフォームを強化する施策

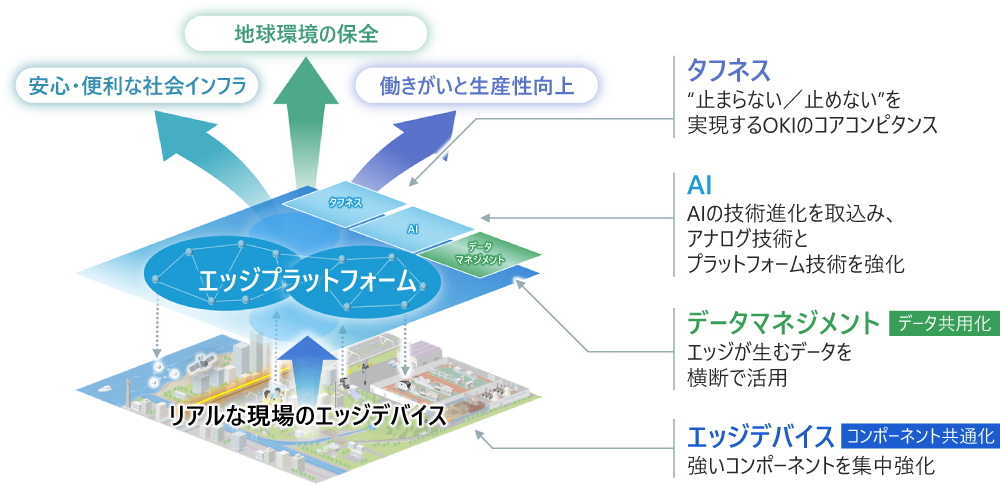

エッジプラットフォームは、エッジのコンポーネントとデータを組み合わせ、お客様の課題を迅速に解決する技術コンセプトである。構成要素として「タフネス」、「AI」「データマネージメント」「エッジデバイス」の四つがあり、コアコンピタンスの「タフネス」はエッジプラットフォームの基盤となる要素、「AI」「データマネージメント」「エッジデバイス」はそのコンビネーションで付加価値を生み出す要素である(図1)。

(1)強化施策1:AI

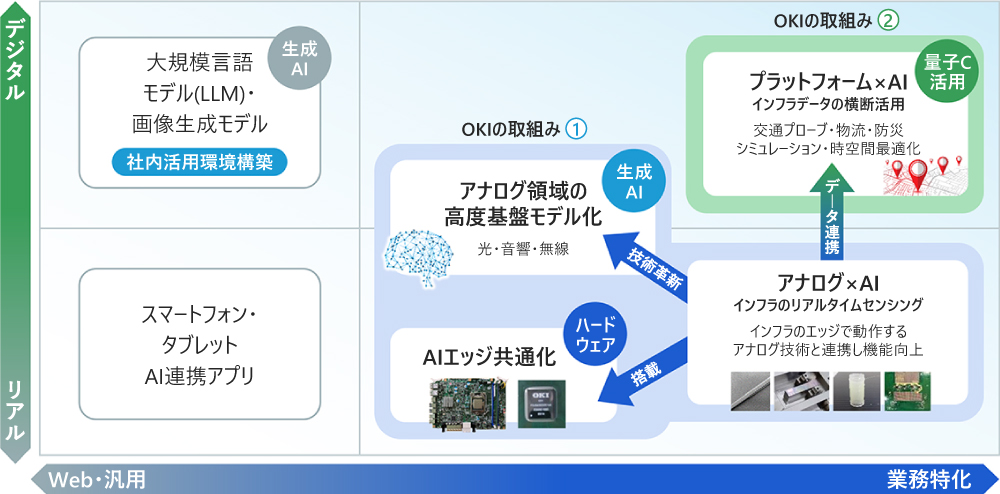

OKIの特徴はエッジ領域での強みである。この強みをさらに高め、得られたデータを総合的に活用することでAIを強化していく。まずエッジ領域では、高度なアナログ技術を用いたセンサーとAIを組み合わせことで、社会インフラのような止めることが許されない現場を深く理解するリアルタイムセンシング技術を強化する。このエッジ領域のAI(AIエッジ)は、小型で省電力なAIチップを備えた機能モジュールや、高度なCPU/GPUを備えたモジュールを共通化することで実現する。これにより、過酷環境ならではのデータを多数収集することができるようになる。

収集したデータを近年進歩の著しい生成AI技術を活用して学習し、新たな情報の生成や正確な予測で現場理解を深める新しいAIモデルの構築を目指していく(図2)。

(2)強化施策2:データマネージメント(データ共用化)

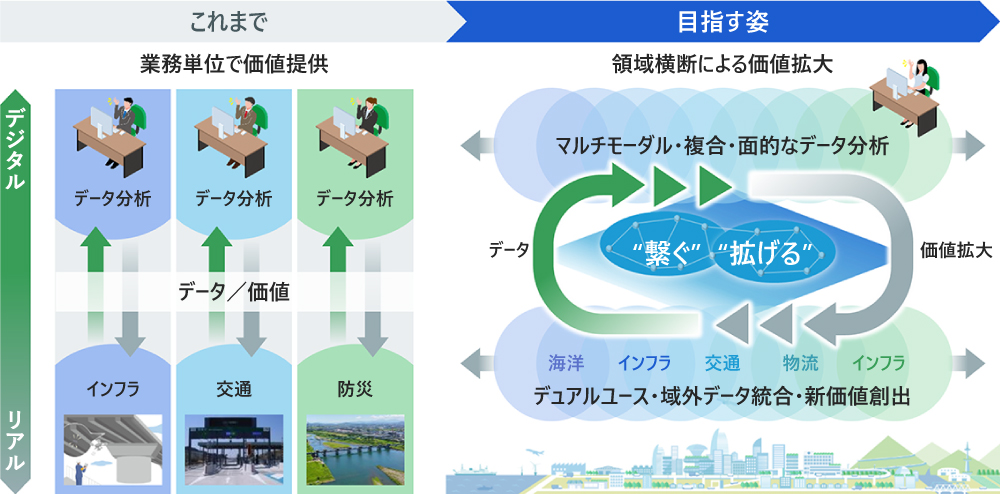

データマネージメントの重要性はますます高まっている。エッジが生み出すデータを、データマネージメントにより、横断的なデータ活用と価値の拡大を実現していく。従来のデータ活用は特定の業務や領域に限定され、業務単位での提供に留まっていた。しかし、今後はエッジ、データ分析、サービス提供の関係を横断的につなぎ直すことで、より多様な価値の拡大を実現していく。たとえば交通やインフラモニタリングのデータを防災や減災へ活用するなど、単独では把握が難しかったさまざまな事象の検知・予測を実現し価値を拡大することが可能となる(図3)。

(3)強化施策3:エッジデバイス

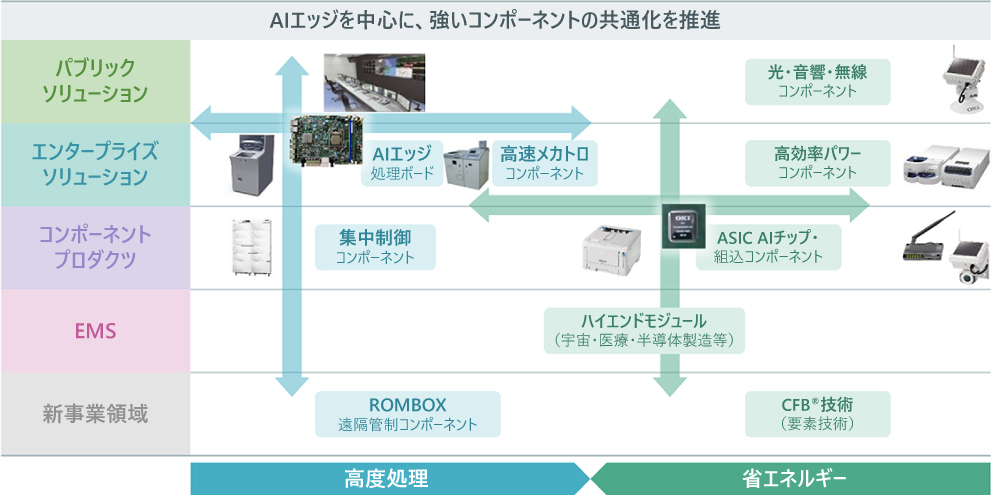

エッジデバイスの強化は、現場に強いタフなコンポーネントを徹底的に共通化することである。共通化は、事業セグメント内の商品に適用するだけでなく、事業セグメントを超えた範囲でも進めていく。これにより、多様な商品で高度な機能を活用できるだけでなく、開発効率も向上することができ、競争力の高い商品を多数創出することが可能となる。共通化は「高度処理」と「省エネルギー」の二つで推進していく。たとえば、「高度処理」では事業部ごとに独自開発しているAIエッジ処理ボードを共通化し、商品間での共有を図っていく。同様に、「省エネルギー」ではAIチップを他の領域へ展開し、事業セグメントを超えた共通化を進めていく(図4)。

五つの注力技術領域

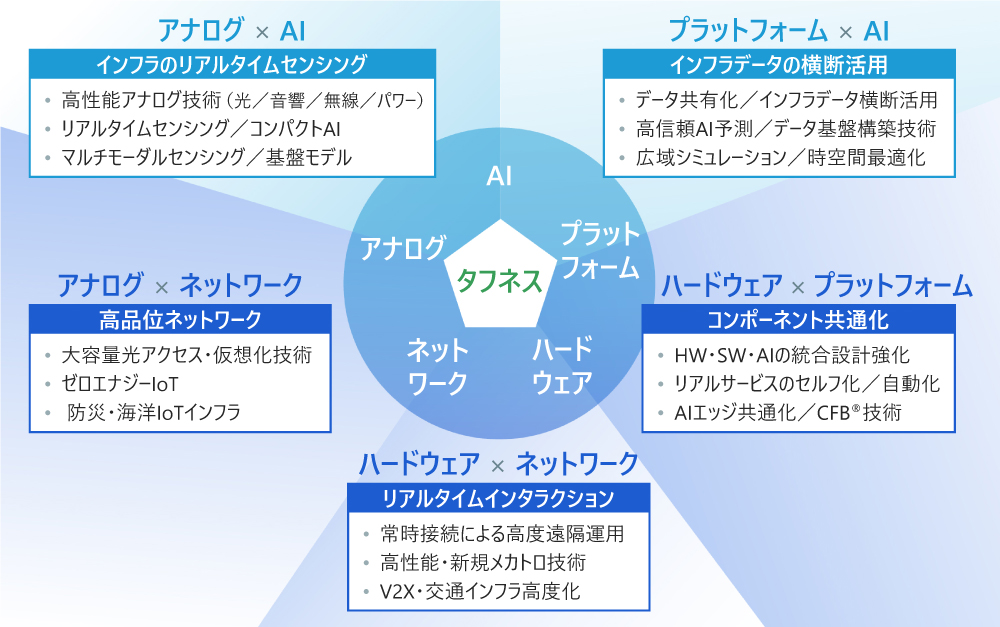

エッジプラットフォームの強化に向け、「アナログ」「AI」「ハードウェア」「ネットワーク」「プラットフォーム」の五つの技術領域で研究開発に注力する。また、これらの融合領域でコア技術の先鋭化を進める(図5)。

(1)アナログ

社会インフラの監視から感染症・疾病の判別まで多様な用途に利用可能な各種光センシング技術、センサーの超小型化・省電力化を可能とするシリコンフォトニクス技術に取り組む。また、3D-LiDAR(Light Detection And Ranging)計測技術をコアとしたインフラ協調センサーよる自動運転支援、高精度レーダー技術を活用した交通流の円滑化など、環境への負荷を軽減する技術開発に注力する。さらに、電源の徹底的な省電力化・高信頼化を推進し、IoT機器を給電なしで半恒久的に稼働させることで過酷な現場環境での利用を拡大する。

(2)AI

インフラのさまざまなセンサーから得られるマルチモーダルデータの認識をリアルタイムに行うエッジAI技術を中心に、量子アニーリングなどの最適化技術とデータアナリティクスを利用してインフラデータの横断活用による社会の最適化を実現する。また、生成AI技術の進化を取り入れ、各種アナログセンサーデータを共通的に扱える「高度基盤モデル」の開発に取り組む。

(3)ハードウェア

搬送効率の向上や、性能を維持しながらの部品削減など新しい機構要素技術に取り組む。半導体技術を活用し、AI機能を持つ省電力高機能コアデバイスの開発や、このデバイスを中心としたAIエッジコンポーネントを開発する。これらの技術をOKIのあらゆる装置で活用できるよう共通化を進めることで、開発効率向上と技術強化を両立する。

(4)ネットワーク

IoTセンサーを省電力かつ広範囲に繋ぐマルチホップネットワーク技術や、IoT機器の安全性を担保するセキュリティ技術の開発に注力する。また収集したセンシングデータやBeyond5G/6G時代のモバイルデータなど、膨大な情報を効率的にインターネットへ取り込むネットワーク基盤技術として、光アクセスネットワークの仮想化・大容量化技術開発に取り組む。これらの技術により、IoTインフラの領域拡大とデータの横断活用を加速する。

(5)プラットフォーム

さまざまなインフラデータを共用化し横断活用するためのデータ連携プラットフォーム、現場業務の高度化やデジタルツイン、最適化シミュレーションなど、データの活用技術を開発する。プラットフォーム領域の技術により、デュアルユースや広域シミュレーションなど業務や領域を超えたデータ活用を実現する。

このような各領域での技術強化と融合により、提供価値を拡大する。「アナログ×AI」の融合では、光・音・電波のセンサー特性に応じた信号処理と機械学習を組み合わせ、リアルタイムセンシングを実現する。「プラットフォーム×AI」では、インフラデータの横断活用を容易にする技術と時空間シミュレーションの利用で、交通・災害・老朽化の予測や最適化を行う。「ハードウェア×プラットフォーム」では、部品だけでなく設計・製造も含めたプラットフォーム化によりコンポーネント共通化を進める。「ハードウェア×ネットワーク」では、遠隔運用や高度な交通インフラを見越したリアルタイムインタラクションを、「アナログ×ネットワーク」では、多様なIoTセンサーとの高品位なネットワーク連携を提供する。

技術の強化と融合は、グローバルな技術革新を取り込むことでこの五つの注力技術高度化を目指す。自社で強化すべきコア技術はグローバルな研究機関との共同研究などで磨き、導入・補完技術は、オープンイノベーションによりエッジプラットフォームへの統合を進める。

注力技術の具体例

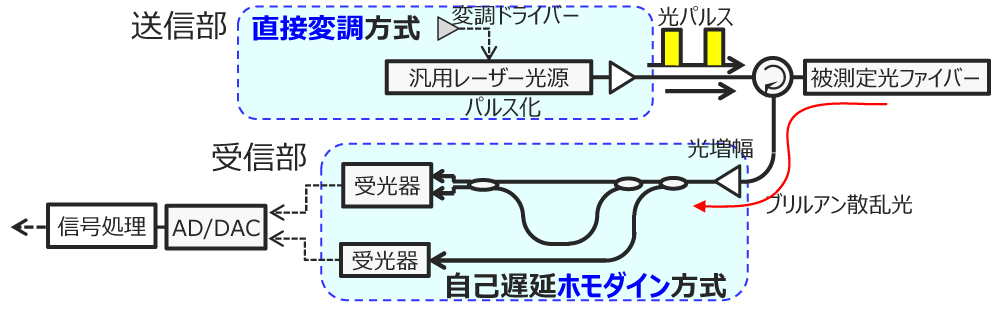

老朽化が進む社会インフラ分野では、維持管理コストの急増が予想される。これを抑制するために、モニタリング技術の革新により予防保全への移行が望まれている。橋梁(りょう)などの予防保全では、初期のひび割れ検出が重要であるが、大規模構造物の場合目視点検では労力がかかる。将来的な労働人口の減少も考えると、点検・維持管理技術の効率化と高度化が急務である。そのため、光ファイバーセンサー技術の開発に取り組んでいる。この技術は、光ファイバー中の光波伝搬によって発生するブリルアン散乱光の周波数変化により、光ファイバーに沿った連続的な歪(ひず)み・温度計測を可能にする。OKIはSDH-BOTDR(自己遅延ホモダイン検波型ブリルアン光時間領域反射測定法)という独自の方式を開発した(図6)。この方式はシンプルな検出原理であり、リアルタイム計測が可能である。たとえば、橋梁の床版や鉄筋に光ファイバーを設置することで、5km以内の0.1mm程度のひび割れを僅か1秒で検出できる。さらに、自己遅延検波方式は光源ノイズに対して耐性が高く、安価な汎用レーザー光源を使用することができる。これにより、性能を犠牲にせずに大幅なコストダウンが可能となり、社会インフラの予防保全普及に有効な技術である。

(2)シリコンフォトニクス技術(参考文献5)

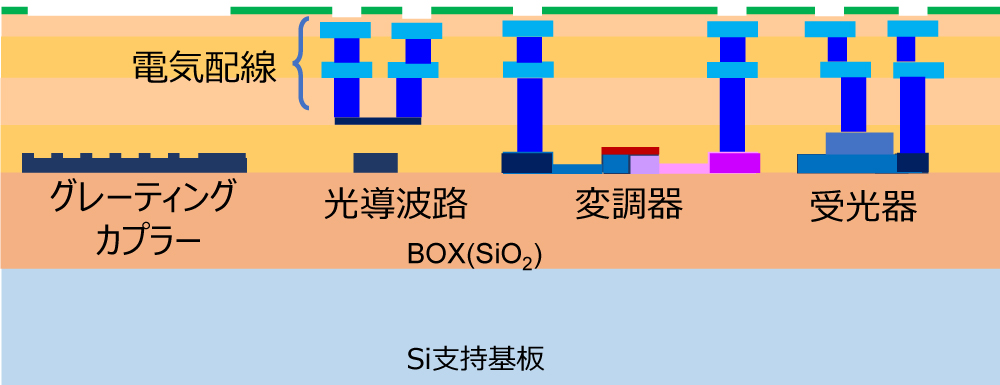

光技術を用いた通信機器やセンサー装置は、従来、個別の光部品を光ファイバーで配線して光回路を構成していたが、サイズの制約があった。この制約に対し、シリコンフォトニクス技術を用いることで、光回路を僅か数mm角のシリコンチップ上に集約し解決した。さらに、この技術により低コスト化と低消費電力化も期待できる。具体的な構成は、シリコンによる光導波路をBOX(シリコン酸化膜)層の上に形成し、イオン注入やゲルマニウムを堆積して電気配線を追加することにより変調器や受光器なども実現可能である(図7)。

図7 シリコンフォトニクス光集積回路断面概略

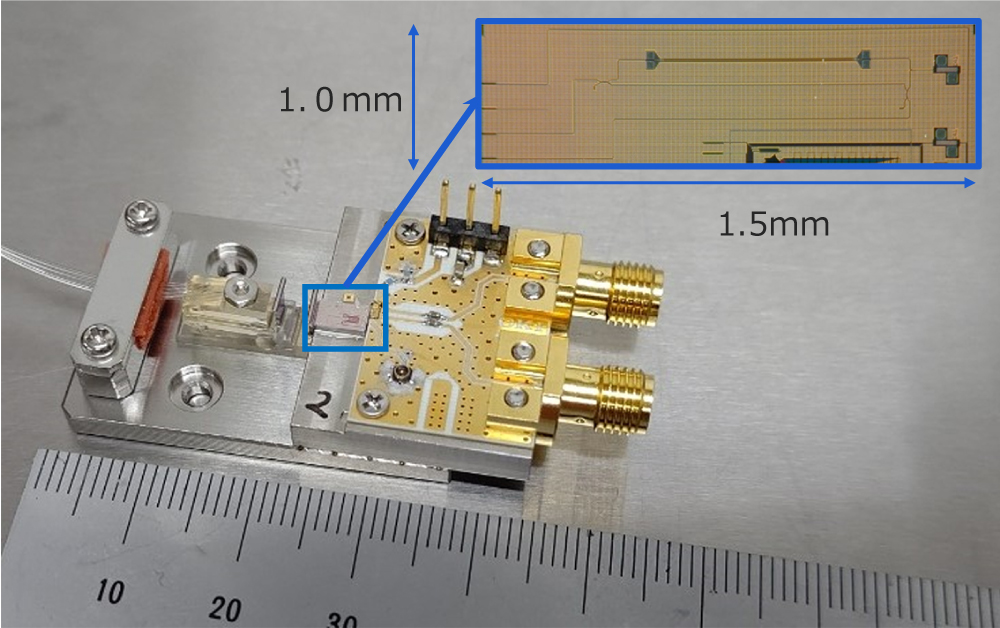

シリコンフォトニクス技術を用い、通信用の光トランシーバや各種光センサーの超小型化に取り組んでいる。図8は、非接触振動計測が可能なレーザー振動計に必要とされる光素子を集積化したシリコンフォトニクス集積回路であり、僅か1.5mm×1mm規模のチップ内に位相変調器や受光器、偏光ビームスプリッターなどが集積されている。シリコンフォトニクス技術による超小型化は、ドローンやロボットへの搭載を可能とし、たとえば工場設備の点検・維持管理を無人化するなど、スマートファクトリー分野の「労働力不足」対策として有効である。

また、シリコンフォトニクス技術の展開先は広く、光ファイバーセンサーの小型化、さらには、ウイルスを高速に検出する光バイオセンサーの開発にも取り組んでいる。

図8 多点型レーザー振動計向け

シリコンフォトニクス集積回路

まとめ

OKIはメーカーとして、技術を通じて社会に貢献している。キーメッセージの「社会の大丈夫をつくっていく。」を実現するために、常に技術を磨き、それを駆使して、魅力ある商品を生み出していく。

なお、注力技術など詳細は関連する本特集号記事をご覧ください。

参考文献

(参考文献1)OKIプレスリリース、「中期経営計画2025(2023年度~2025年度)について」、2023年5月10日

(参考文献2)OKIプレスリリース、「OKI IR DAY(イノベーションおよび技術戦略説明会)」、2023年11月16日

(参考文献3)羽田匡彦、浅林一成、小泉健吾、村井仁:光ファイバーセンサーを用いた鉄筋コンクリート橋梁のヘルスモニタリング、OKIテクニカルレビュー第234号、Vol.86、No.2、pp.36-39、2019年12月

(参考文献4)丹野洋祐、木村広太、藤井亮浩、佐々木浩紀:光ファイバーベース多点型レーザー振動計~設備監視の高精度化と省人化を可能に~、OKIテクニカルレビュー第236号、Vol.87、No.2、pp.16-19、2020年11月

(参考文献5)高橋博之、太縄陽介、佐々木浩紀、志村大輔、増田誠:シリコンフォトニクス技術と光バイオセンサーへの展開、OKIテクニカルレビュー第237号、Vol.88、No.1、pp.54-57、2021年5月

筆者紹介

佐藤義則:Yoshinori Sato. 技術本部 技術企画部

増田誠:Makoto Masuda. 技術本部 研究開発センター

浜口雅春:Masaharu Hamaguchi. 技術本部 先行開発センター

須崎昌彦:Masahiko Suzaki. 技術本部 技術企画部 データマネージメント室

用語解説

- エッジデバイス

- エッジ(リアルな現場)で動作する機器やセンサー、デバイスのこと。

- リアルタイムセンシング

- センサーなどで対象物の情報をリアルタイムでセンシングする技術。