ゼロエナジーIoTシリーズ ~アナログセンサーIFユニットの開発~

本記事のリーフレット

道路、橋梁、トンネルなどのインフラ構造物の老朽化に伴い、維持管理のコスト増や人員不足が社会課題となっている。また、気候変動による集中豪雨などの自然災害が増加しているため、災害発生時の状況確認や迅速な避難行動による防災や減災の対策が必要である。このため、人手不足や迅速な状況把握の観点から、遠隔モニタリングシステムが注目されている。

OKIでは、これまで「ゼロエナジーIoTシリーズ」として、一次電池で駆動する「無線加速度センサーユニット」や、太陽光発電で駆動するIoTゲートウェイである「ゼロエナジーゲートウェイ」を商品化し、電源・配線不要で設置容易性に優れたモニタリングシステムの開発に取り組んできた(参考文献1)、(参考文献2)。インフラモニタリングの現場では、ひずみゲージ、変位計、塩害センサーなどのさまざまなアナログセンサーが使用されている。これらのセンサーもモニタリングシステムに収容し、一元的に管理可能とするため、新たに「アナログセンサーIFユニット」を開発した。

本稿では、アナログセンサーIFユニットの特徴と本装置を用いたインフラモニタリングの事例を紹介する。

ゼロエナジーIoTシリーズの概要

ゼロエナジーIoTシリーズは、センサーおよびゲートウェイで構成される。センサーで測定されたデータは、親機となるゲートウェイを経由してクラウド上のインフラモニタリングプラットホーム「monifi® (注1)」に送信される。ゼロエナジーゲートウェイは、太陽光発電で駆動し、無線加速度センサーユニットなどの子機を複数台収容可能であり、各子機が測定したセンサーデータを920MHzマルチホップ無線で集約して、LTE回線によってmonifiに送信する。monifiは、センサーデータの蓄積、分析のほか、あらかじめ設定したしきい値を測定値が超えた際に、指定したメールアドレスへ通知するなどインフラ管理に必要な情報を提供する。

これまで、傾斜や固有振動数を計測する加速度センサー、河川水位計、高感度カメラなどをラインアップしているが、インフラモニタリングの現場では、対象や目的に応じてさらに多種多様なセンサーの活用が求められる。そこで、市販の各種センサーを幅広く接続し、モニタリングシステムに統合可能なアナログセンサーIFユニットを開発した。

インフラモニタリングで使用されるセンサー

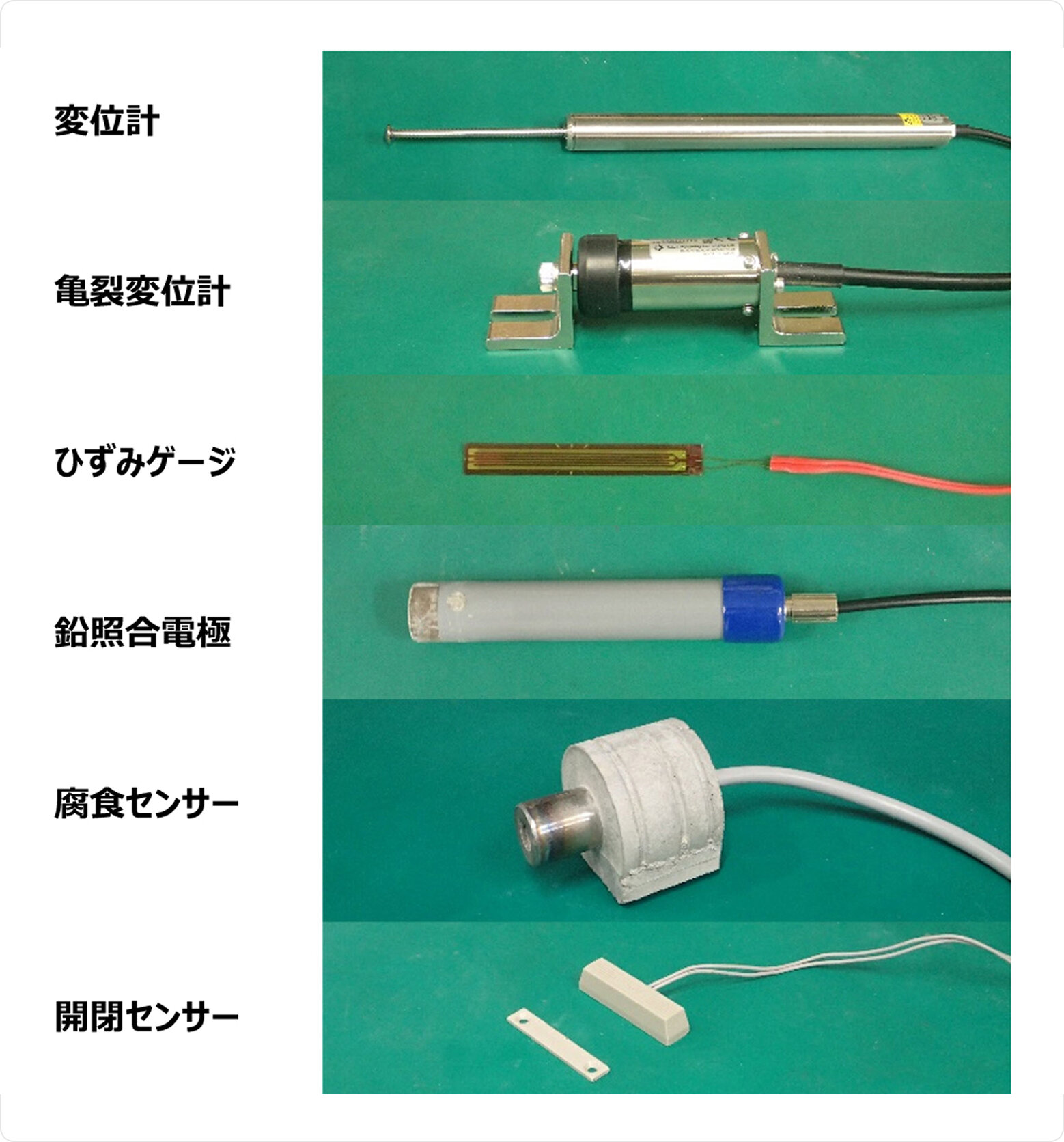

インフラモニタリングの現場で使用されているアナログセンサーの例を図1に示す。

・変位計

インフラ構造物の微小な変位を測定するセンサー。橋梁支承部の温度変化による可動状況の確認などに使用される。

・亀裂変位計

コンクリート構造物に発生した亀裂の幅を測定するセンサー。トンネル内壁の亀裂の進行状況の把握などに使用される。

・ひずみゲージ

貼付した対象の変形を測定するセンサー。橋梁の鋼材のひずみ量や応力測定などに使用される。

・鉛照合電極

コンクリート内の鉄筋の電位を測定するための基準電極。腐食によって変化する鉄筋の電位を測定することにより、鉄筋腐食の状態を推定する。

・腐食センサー

コンクリート構造物に埋設し、細い鉄線でできた模擬鉄筋が腐食によって切断することを検知するセンサー。コンクリート橋の塩害の進行状況把握に使用される。

・開閉センサー

磁気を使って扉などの開閉を検知するセンサー。マグネットがセンサーに近づくことによって接点出力の状態が切り替わり、開閉を判別する。

アナログセンサーIFユニットの特徴

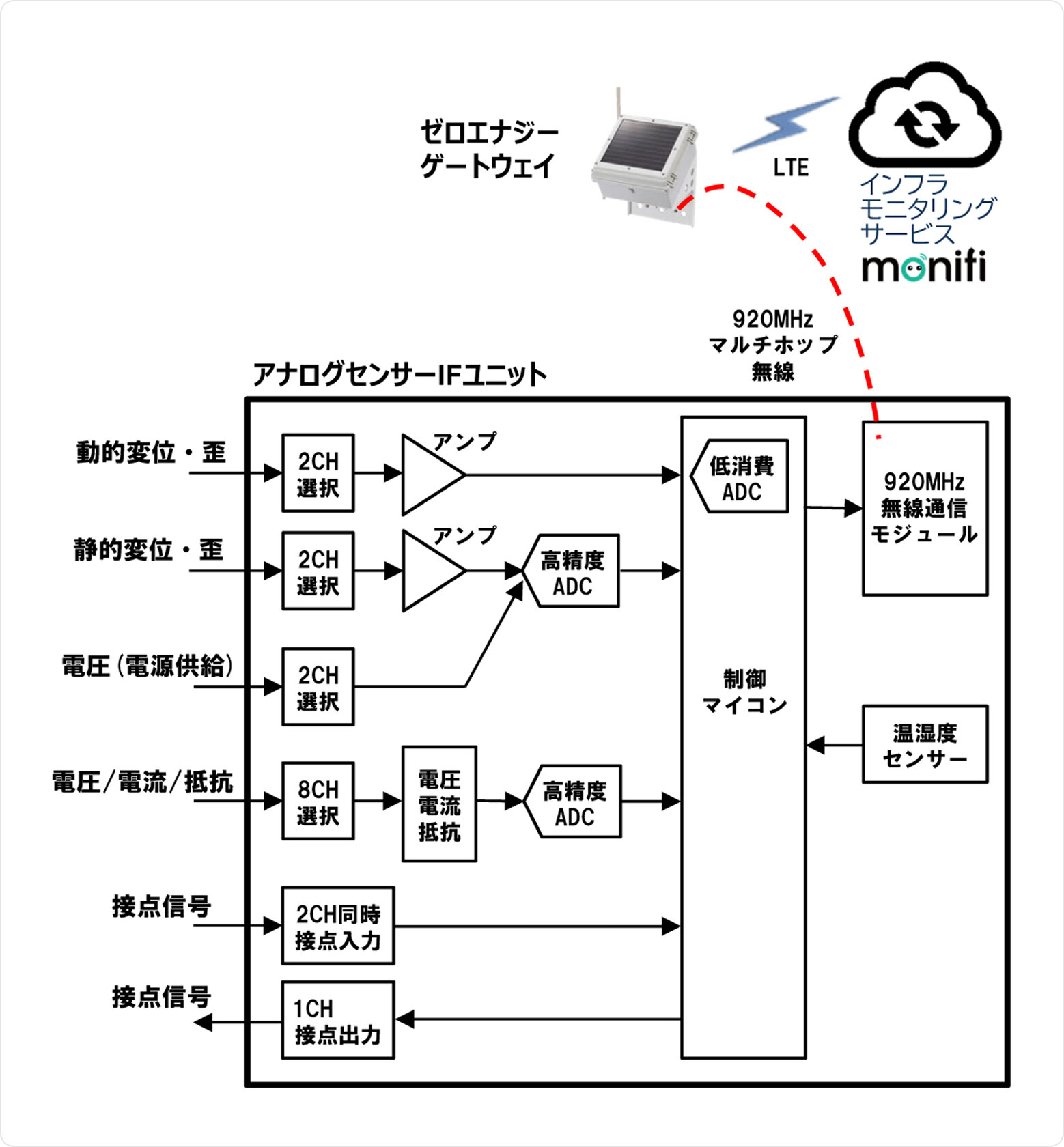

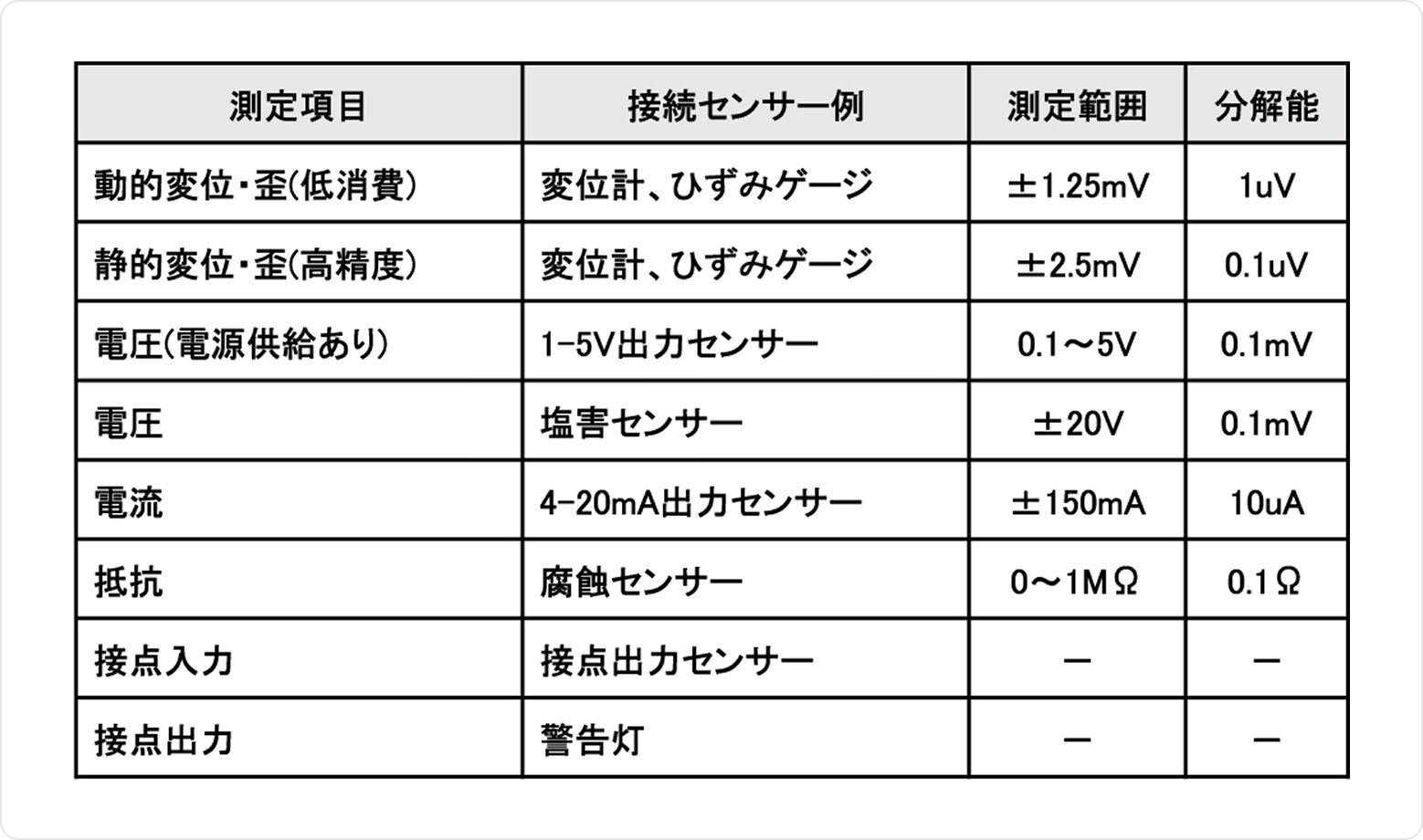

図2にアナログセンサーIFユニットの機能ブロック図を示す。多種多様なアナログセンサーを接続可能とするため、複数種類、複数チャネルのインターフェースを用意している。また、一次電池で長期間のモニタリングを可能とするため、測定時に必要なブロックだけを動作させ、使用しないブロックは電源をオフにすることで、省電力化と同時に高精度な測定を実現している。表1にアナログセンサーIFユニットの測定項目を示す。

電池寿命は、2チャネルのひずみゲージ測定を1時間に1回の周期で行った場合には約7年、8チャネルの鉛照合電極を使った鉄筋電位測定を1時間に1回の周期で行った場合には約6年であり、機器設置後、頻繁に電池交換をすることなく長期間のモニタリングができる。

アナログセンサーIFユニットの適用事例

アナログセンサーIFユニットを用いてモニタリングを行った事例を以下に示す。

(事例1)橋梁塩害モニタリング

図3は、海に近く、塩害によってコンクリート内部の鉄筋の腐食が進行している橋梁のモニタリング事例である。

コンクリート内に埋設された鉛照合電極と鉄筋との間の電位差を測定することで、塩害の進行状況が確認できる。従来は、月に1回程度現地に赴き、人手で測定していたため、多大な工数が必要であった。また、コロナ禍によって県をまたぐ移動が制限されたため、点検を継続することが難しい事態が発生した。

そこで、このアナログセンサーIFユニットを設置することで、遠隔からのモニタリングをおこない、測定にかかる工数を大幅に削減した。これにより、測定頻度を月に1回から1日に1回に大幅に増加させることができた。さらに、温度データを同時に取得することで、温度変化による影響も考慮して塩害の進行状況を把握することを可能とした。

(事例2)橋梁の支承部モニタリング

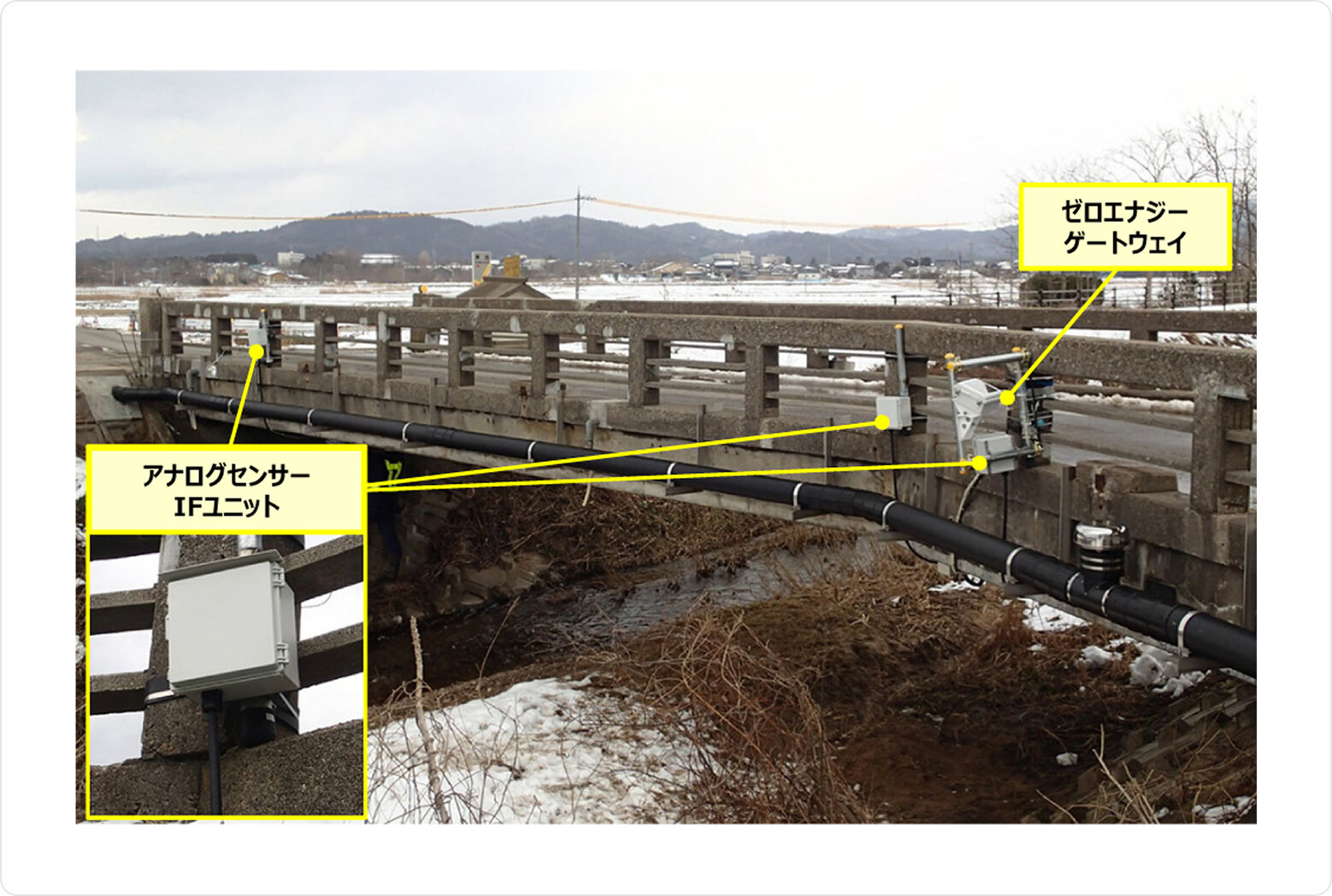

図4は、橋梁の支承のモニタリング事例である。

支承は、橋脚や橋台と橋桁の間にある部材で、温度変化による橋桁の伸縮や荷重によるたわみを吸収する機能を持つ。支承に変位計を設置し、アナログセンサーIFユニットによって1時間に1回の周期で、橋台に対する橋桁の変位を測定し、それと同時に周囲の温度を測定した。温度によって橋桁は伸縮するため、温度と変位量の推移を長期間にわたってモニタリングすることで、遠隔から支承の健全性評価ができる。

これにより、従来の人手や目視による計測作業を合理化して維持管理を効率化できる。また、地震発生後に、支承の異常を遠隔から迅速に確認できる。

(事例3)山岳部落石遠隔モニタリング

図5は、落石発生時にカメラ画像から線路の被害状況を確認するための実証実験の事例である。

この現場は、落石が発生する可能性が高い区間であり、線路沿いの防護柵の上部に検知線が張られている。落石発生時に検知線が断線すると、区間前後の信号を点灯させて列車の運行を止めるような落石検知装置が備えられている。

この落石検知装置の接点出力とアナログセンサーIFユニットを接続し、接点の状態をモニタリングする。

落石発生時は、接点の状態が変化したことを920MHzマルチホップ無線によって高感度カメラ付きゼロエナジーゲートウェイに通知する。通知を受けたタイミングでゼロエナジーゲートウェイは撮影を行う。通常時は30分周期で撮影し画像を送信するが、通知を受けたときは即時に画像を送信すると同時に撮影周期を5分に短縮することで、被害状況の変化が確認できる。

落石発生後は復旧作業を行い、早急に列車の運行を再開する必要があるが、あらかじめ被害状況を把握したうえで現地に赴くことができるため、効率的な復旧作業が可能となる。

無線接点IFユニット

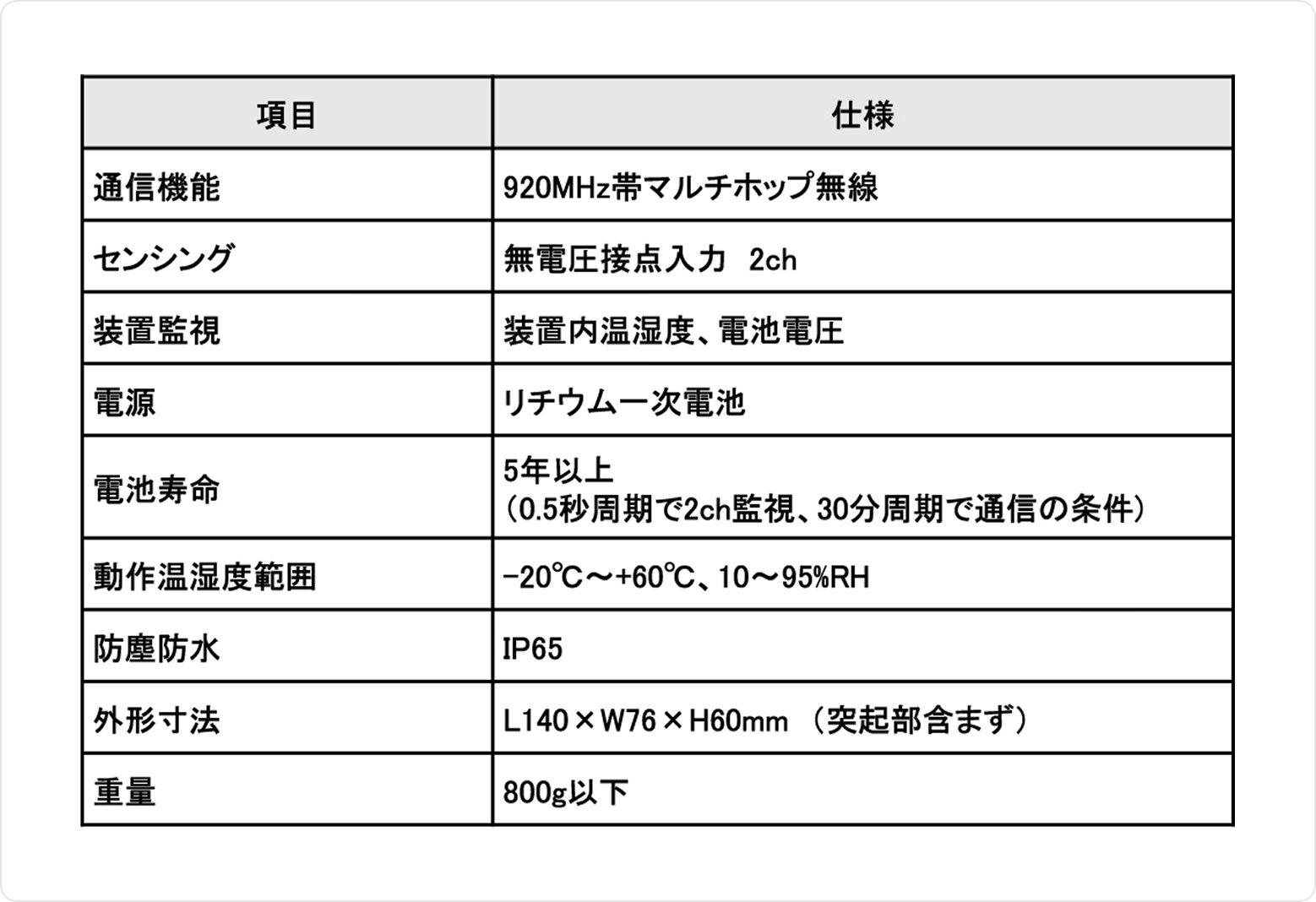

以上のように、アナログセンサーIFユニットを用いた事例について紹介したが、小型化のために接点入力だけを持った「無線接点IFユニット」を開発した。写真1に無線接点IFユニットの外観を、表2に無線接点IFユニットの諸元を示す。

無線接点IFユニットは、一次電池で駆動し、920MHzマルチホップ無線によるデータ送信を行うため、電源と通信の配線が不要で、表2の外形寸法に示すように小型である。そのため、さまざまな現場に容易に設置できる。また、2chの接点入力を持ち、警報装置の出力などの接点状態を遠隔からモニタリングできる。さらに、定期的に接点状態を送信するほか、接点の状態が変化した際には即時データを送信することで、速やかな状態把握が可能である。加えて、事例3のように接点状態に変化があった場合に、カメラの撮影を行うなどほかのセンサーと連携も可能である。

電池寿命は、表2に示す条件で5年以上である。

まとめと今後の展望

多様なセンサーをモニタリングシステムに統合できるアナログセンサーIFユニットの特徴と事例を紹介した。

今後は、モニタリングのニーズが高い山間部などでLTEの不感エリアが多いという現状の課題への対策として、NTN(非地上系ネットワーク)を活用することにより国内外を含めてエリア制限のないモニタリングシステムの実現に向けた検討を進める。

また、事例3のように、センサーデータだけでなく画像による状況確認の要望が多く、高頻度の撮影の要望もある。現在、高感度カメラ付きゼロエナジーゲートウェイを製品化しているが、イメージセンサーやLTEによるデータ送信は消費電力が高く、高頻度での動作は難しい。そこで今後は、こうした課題に対応するため、ゼロエナジーIoTシリーズの電源大容量化や太陽光発電以外で駆動する商品の開発を進め、ゼロエナジーIoTシリーズを用いたモニタリングの適用範囲の拡大を目指す。

参考文献

(参考文献1)橋爪洋:防災DXを実現する「ゼロエナジーIoTシリーズ」~電源・配線不要、インフラや災害の現場を遠隔でモニタリング~、OKIテクニカルレビュー No242、Vol.90 No.2、pp.20-23、2024年2月

(参考文献2)久保祐樹、橋爪洋、依田淳:ゼロエナジーゲートウェイ ~太陽光発電駆動のIoTゲートウェイでインフラ監視の導入を容易化~、OKIテクニカルレビュー No237、Vol.88 No.1、pp.58-61、2021年5月

筆者紹介

齋藤友博:Tomohiro Saito. 技術本部 先行開発センター モビリティIoT先行開発部

橋爪洋:Hiroshi Hashizume. コンポーネントプロダクツ事業部 事業企画部

(注1)monifiは、沖電気工業株式会社の登録商標です。