BOTDR光ファイバーセンサー新モデルの開発アナログセンサーIFユニットの開発~

本記事のリーフレット

近年、老朽化が進む橋梁や道路などの維持管理や建設現場の生産性・安全性向上の目的でインフラモニタリングの需要が高まっている。OKIではこのような社会課題を解決する装置として、WX1033光ファイバーセンサーを2018年から販売している。本装置はBOTDR(Brillouin Optical Time Domain Reflectometer)センサー装置の一種であり、光ファイバーの温度や歪みを分布的に測定することができる。さらに本装置はSDH-BOTDR(Self-Delayed Heterodyne BOTDR)とよばれる独自方式を採用することで、1秒周期で高速に測定できることが特徴である(参考文献1)。一方、火災報知などの防災分野では火災報知機の技術上の規格として測定値を基準値以下に収めることを規定しており、より高精度に測定できる装置が求められている。また実運用では装置に振動がかかる環境や周囲温度が変化する環境での運用も多く、周囲の環境によらず安定して測定できることが求められる(参考文献2)。

本稿ではこれらのニーズへの取組みとしてSDHm-BOTDR(Self-Delayed Homodyne BOTDR)と呼ばれる新方式によって測定精度と安定性の向上を実現したBOTDR光ファイバーセンサーの新モデルの開発について紹介する。外観イメージを図1に示す。

BOTDR光ファイバーセンサー

(1)BOTDR光ファイバーセンサーの原理

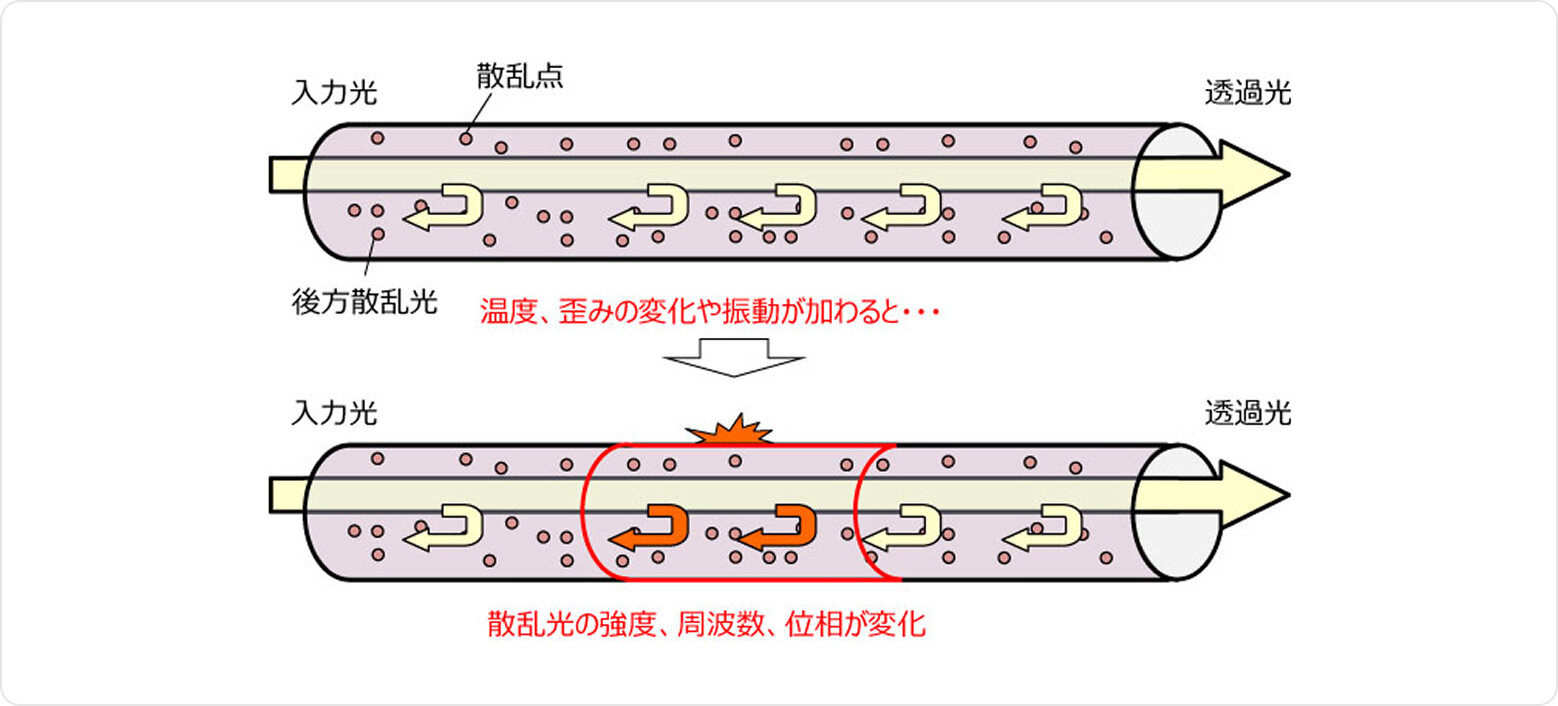

図2にBOTDR光ファイバーセンサーの概要を示す。光が光ファイバー中を伝搬する際、ブリルアン散乱光と呼ばれる光が発生する。ブリルアン散乱光は光ファイバーの温度が変化すると周波数が変化する特徴を持つため、この周波数変化を検出することで光ファイバーの温度を測定できる。また、光ファイバーの歪みに対しても同様に周波数が変化するため、歪み測定としても利用できる。この性質を利用して光ファイバーの温度や歪みを分布的に測定する装置をBOTDR光ファイバーセンサーと呼ぶ。

(2)OKI独自方式(SDH-BOTDR)について

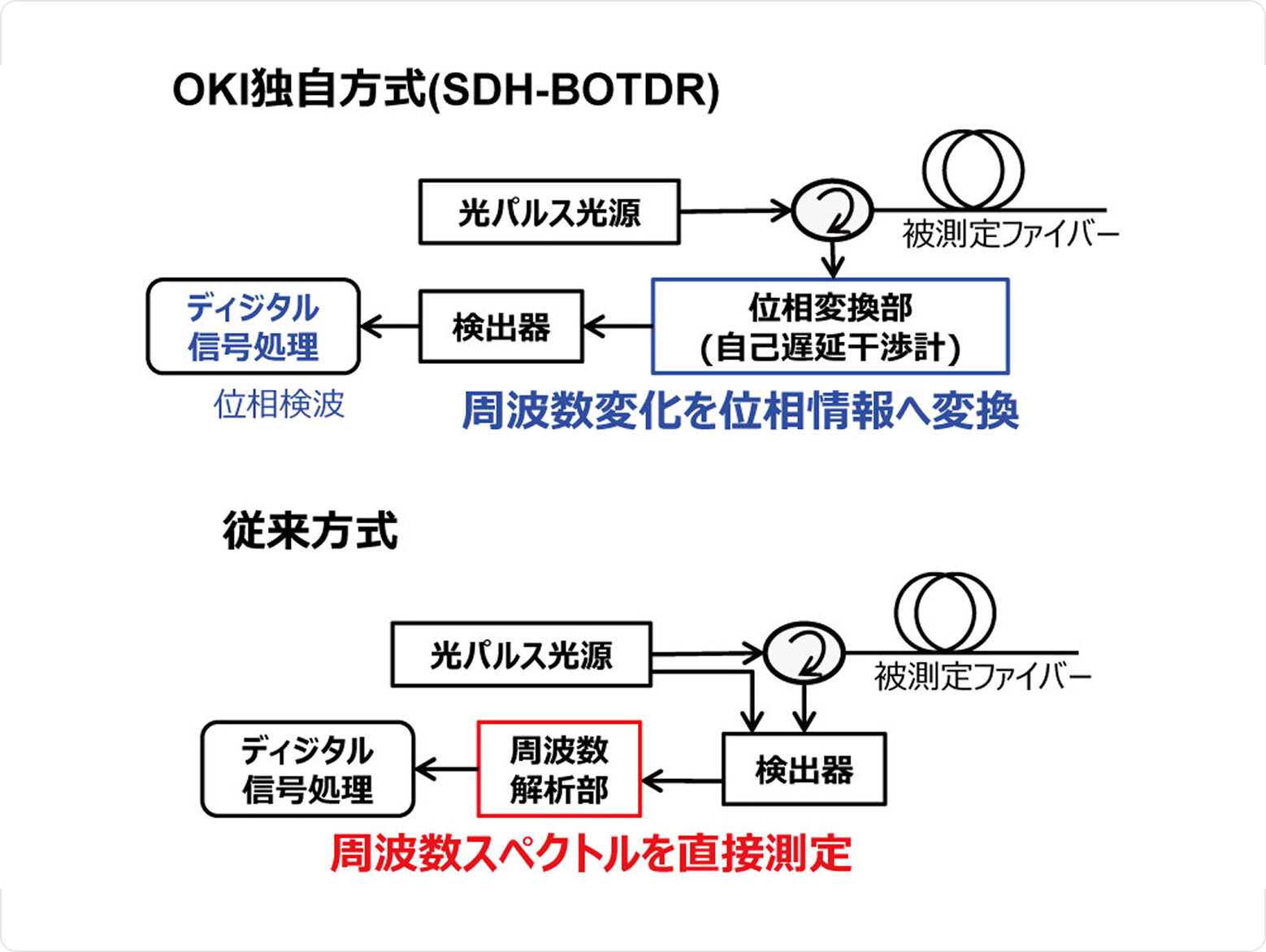

図3にOKI独自方式と従来方式の比較図を示す。

一般的なBOTDR光ファイバーセンサーではブリルアン散乱光の周波数変化を周波数掃引方式で測定するため1回の測定に数分間必要であり、測定時間が長い問題点がある。一方、OKI方式ではブリルアン散乱光の周波数変化を自己遅延干渉計によって位相情報に変換して検出することによって、1回の測定にかかる時間を大幅に短縮し、1測定1秒というリアルタイム測定を実現した。

性能向上に向けた取組み

OKIではBOTDR光ファイバーセンサーの市場をさらに拡大するためにさまざまなニーズに応えられる技術の研究を行っている。そのひとつに空間分解能の向上がある(参考文献3)。送信光を短パルス化して空間分解能を向上するとともに、検波方式およびファイバー結合方式の変更による性能の改善にも取り組んでいる。本稿で紹介する新モデルの製品化開発では上記の性能改善に加え、装置の内部構成の変更で性能を改善した。

新モデルの性能改善施策

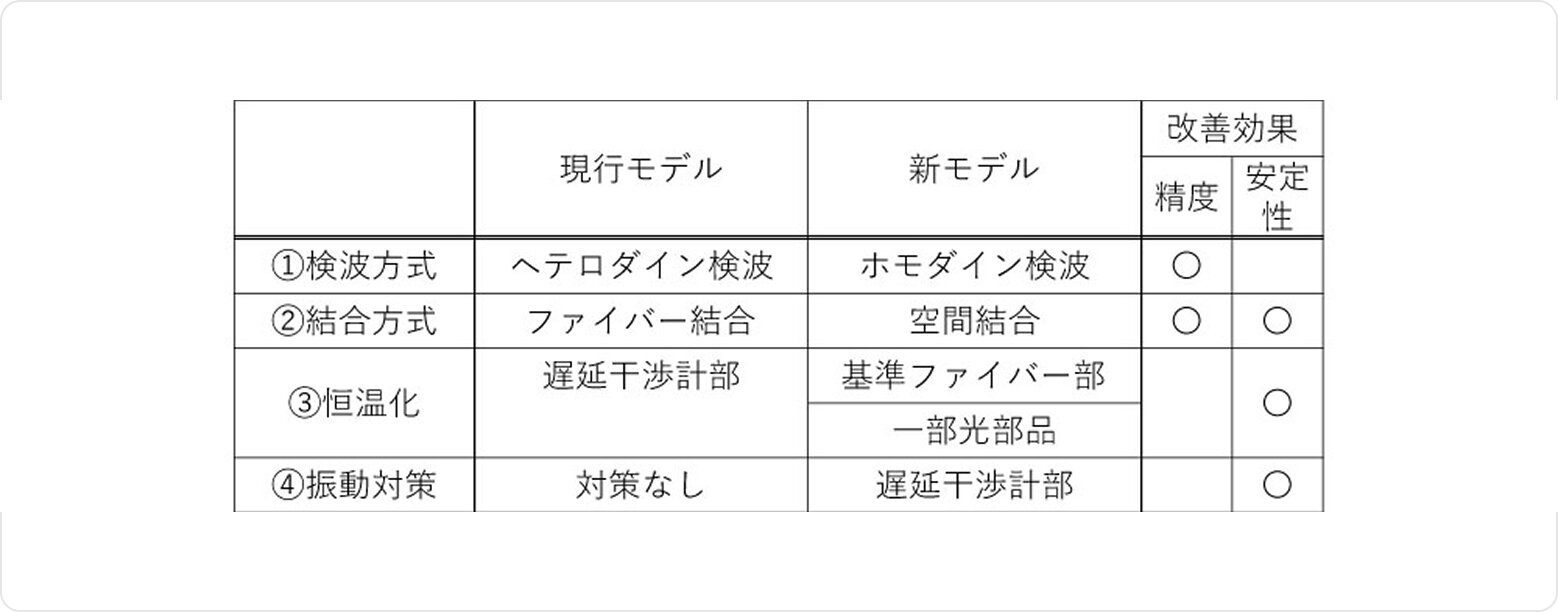

新モデルでの性能改善は精度向上と安定性向上の2つに分けられる。精度向上としては①シンプルな検波方式への変更がある。一方、安定性向上には②自己遅延干渉計の結合方式変更、③基準ファイバーの恒温化、④振動対策部品の追加がある(表1)。

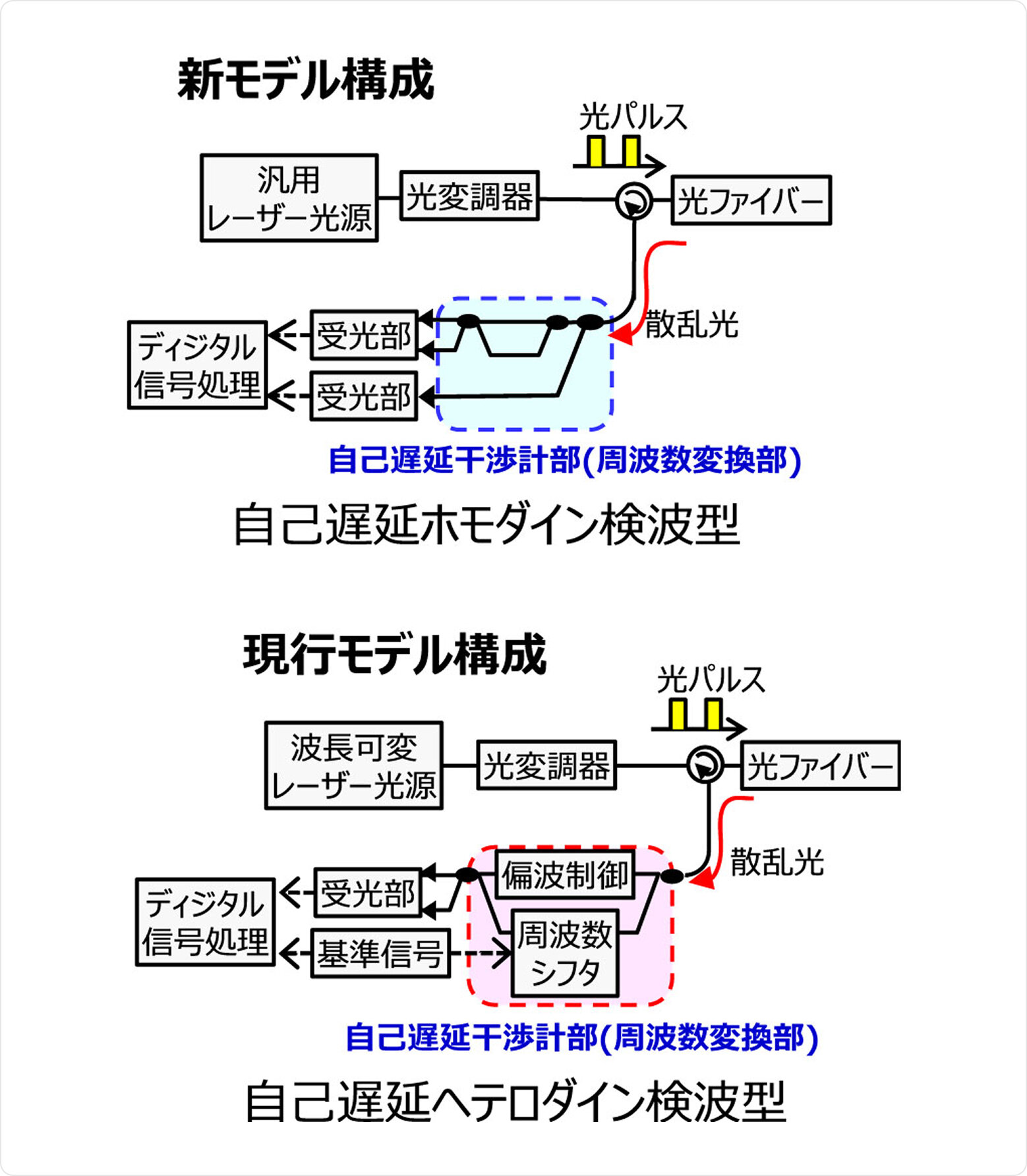

①シンプルな検波方式による部品由来の損失低減

自己遅延干渉計は受信するブリルアン散乱光の周波数変化を時間領域で測定できる情報に変換する構造であり、周波数変化を位相情報に変換するヘテロダイン検波方式と、強度情報に変換するホモダイン検波方式の2つの方式がある。ヘテロダイン検波方式を用いている現行モデル(SDH-BOTDR)と、ホモダイン検波方式を用いている新モデル(SDHm-BOTDR)の比較を図4に示す。

ヘテロダイン検波方式を用いる現行モデルでは、自己遅延干渉計の上下経路を通る光に音響光学変調器によって200MHzの周波数差を加えた状態で光を合流させる。合流した光は200MHzのビート信号を発生させ、このビート信号の位相情報としてブリルアン散乱光の周波数変化が検出される。200MHzのビート信号の位相を検出するため、電気回路は高速なサンプリングレートが必要となる。また、光部品の点数も多く構成回路が複雑になる問題があった。一方、ホモダイン検波方式を用いる新モデルでは遅延干渉計の上下経路を通る光をそのまま合流させ、ブリルアン散乱光の周波数変化は強度情報として検出される。強度信号を直接検出するので、簡易かつ低速な電気回路で実現できる。また周波数シフタなどの光部品を削減できるため、光・電気両面で構成がシンプルになる利点がある。その結果、部品由来の損失やノイズを低減し、精度を向上できる。

②自己遅延干渉計の結合方式変更による偏波安定化

自己遅延干渉計は入力された光がわずかに長さの異なる上下二つの経路に分かれて再び合流する構造である。

現行モデルでは自己遅延干渉計を構成する部品間は光ファイバーで接続するため、振動や温度変化が加わると、上側の経路を通った光と下側の経路を通った光の偏波が一致しなくなり、合流するときの干渉度が低化し、測定精度が悪化する。これを防ぎ、測定精度が最も良くなる偏波になるように偏波制御部で常時フィードバックをしている。しかし偏波状態の更新は約2秒ごとであり、急激な振動や温度変化には追従できない弱点があった。

一方、新モデルでは自己遅延干渉計を通る光は空気中を伝搬する空間結合方式とした。この方式では基本的に偏波状態は変化しないため、急激な振動や温度変化が発生しても測定精度が悪化せず、装置の安定性が向上する。

③基準ファイバーの恒温化による環境温度の影響低減

OKIのBOTDR光ファイバーセンサーは装置内に搭載した基準となるファイバーとの差分によって温度を計測する仕組みであり、この基準ファイバーの温度を温度センサーで測定している。現行モデルでは基準ファイバーの温度が装置内温度で変化するため、装置の周囲温度が変化する環境では基準ファイバーの温度分布にばらつきが発生し、この基準温度のばらつきで安定性が低下していた。

新モデルではこの基準ファイバーの温度を一定に保つ恒温構造を搭載して、環境温度変化による基準温度の変化を抑え、安定性を向上した。

④振動対策部品の追加による耐振動性の向上

空間結合方式の自己遅延干渉計は、入出力用の光ファイバーへの結合部では空気中を通る光をレンズなどによって集光し、ファイバーの中に入出力している。振動でこのレンズの位置がずれると入出力用ファイバーとの光軸がずれてしまい、損失が発生する可能性がある。

そこで、新モデルでは自己遅延干渉計部品に部品を挟み込む形の振動対策部品を搭載し、部品全体にかかる振動を軽減し、安定性を向上した。

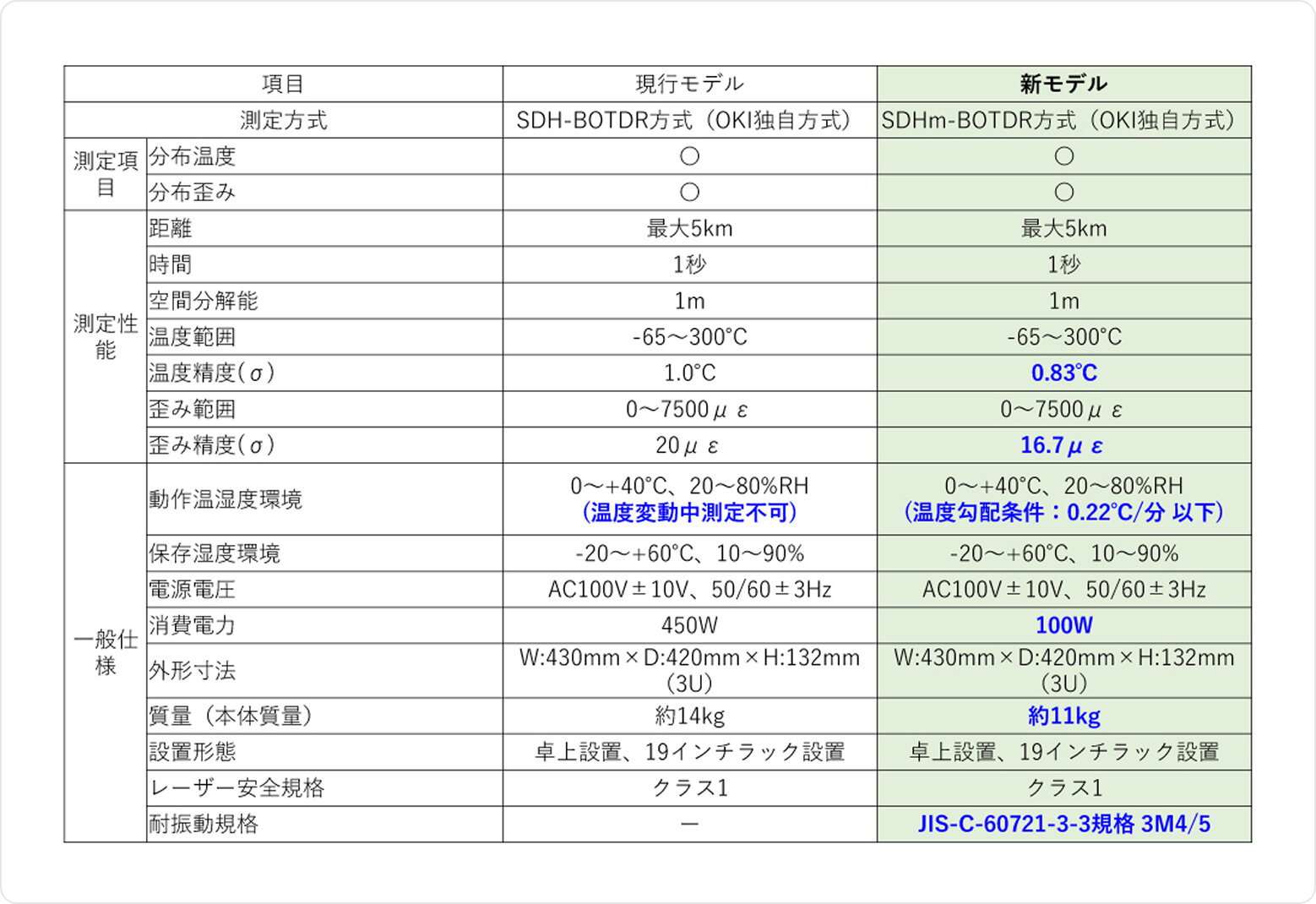

現行モデルと新モデルの製品仕様比較

BOTDR光ファイバーセンサー新モデルの製品仕様比較表を表2に示す。新モデルでは以下5点で性能を向上した。

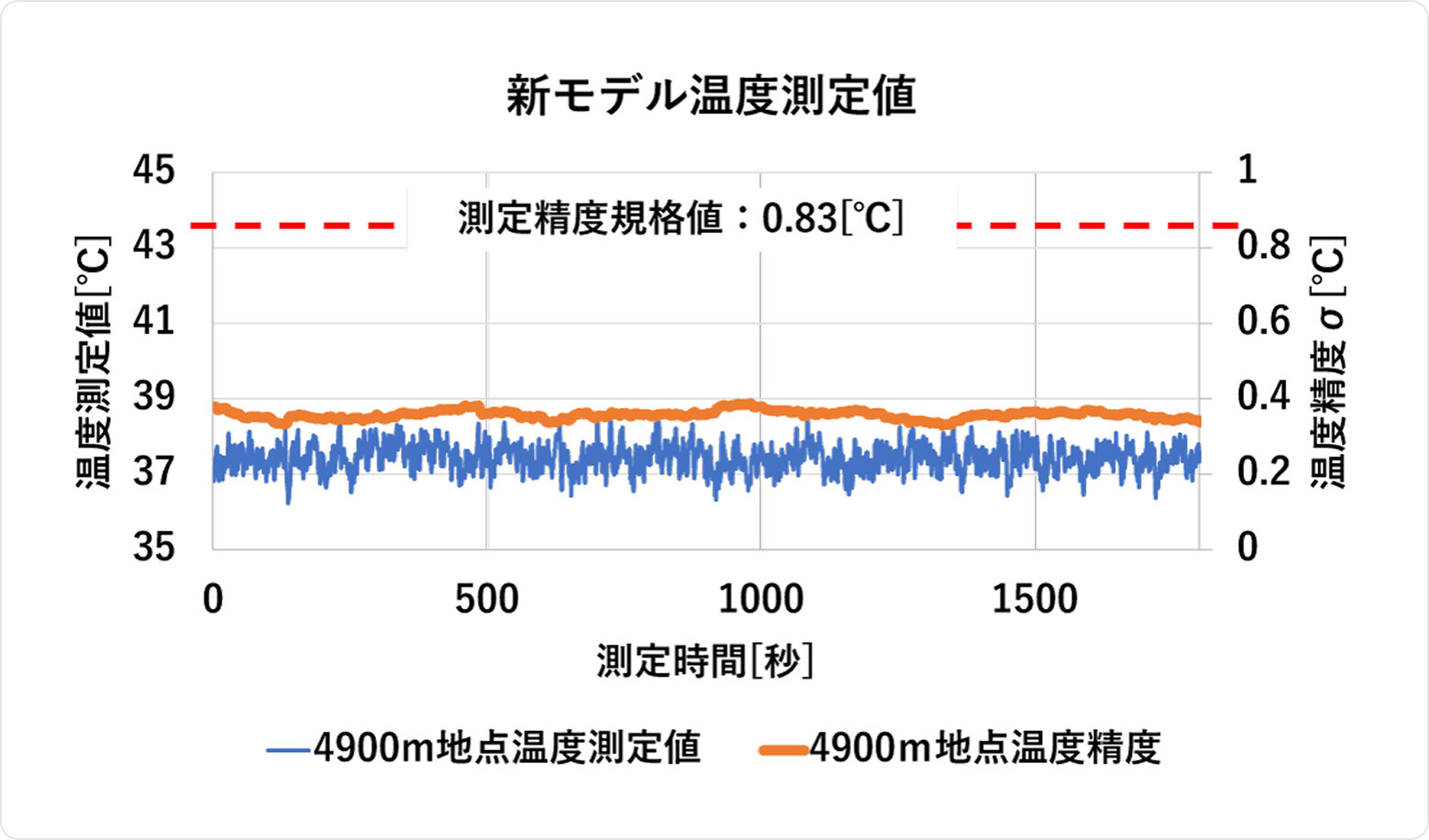

a)測定精度:約25%改善

自己遅延干渉計の検波方式・結合方式などの設計変更で測定精度を約25%改善し、火災報知機の技術上の規格を満足した。図5に新モデルの測定精度の実測値を示す。

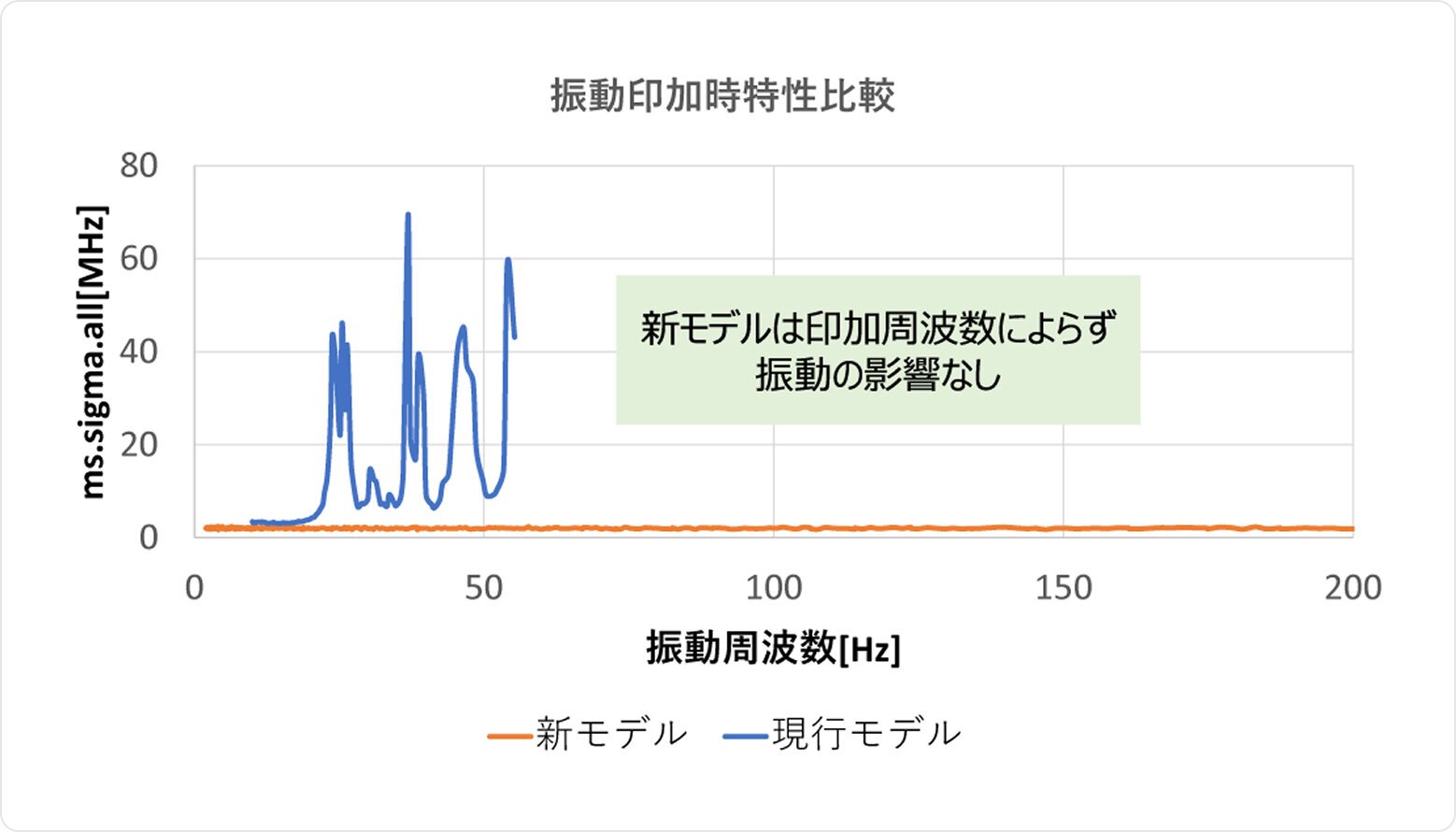

b)耐環境性・耐振動性:JIS C 60721 3M4・5準拠

自己遅延干渉計の結合方式の変更および耐振動性部品の追加により耐振動性を改善し、重機などが近隣で稼働する条件での運用を可能とした。図6に装置内精度指標の振動印加時の新旧の特性比較を示す。

c)使用温度条件:一定勾配以下の温度変化中でも測定可

自己遅延干渉計の結合方式変更によって使用温度条件を改善した。(温度勾配条件:0.22℃/分以下)

d)消費電力:定格値約75%低減

センサー信号受信回路のサンプリングレート低下および小型CPUモジュールの採用によって消費電力を75%低減した。

e)重量:約20%低減

小型CPUモジュールの採用を始めとする部品点数削減によって重量を20%低減した。

まとめ

本稿では新方式による測定精度と安定性を向上したBOTDR光ファイバーセンサーの新モデルの開発について紹介した。現行モデルはインフラモニタリングに留まらず、文化財保護を目的とした異常温度上昇検知の実証実験など適用分野を広げている。精度と安定性を向上した新モデルは、重機などが稼働する建設現場周辺での運用や空調が一定でない事務所・倉庫などでの運用など、さらに適用シーンの拡大を目指している。

参考文献

(参考文献1)小泉健吾、村井仁:社会インフラモニタリング向け分布光ファイバーセンシング技術、OKIテクニカルレビュー 第226号、Vol.82 No.2、pp.32-35、2015年12月

(参考文献2)山口徳郎、小泉健吾:分布光ファイバー温度センシング、OKIテクニカルレビュー 第230号、Vol.84 No.2、pp.28-31、2017年12月

(参考文献3)小泉健吾、村井仁:次世代火力発電設備モニタリングを実現する高空間分解能光ファイバーセンサー、OKIテクニカルレビュー 第239号、Vol.89 No.1、pp.12-15、2022年5月

筆者紹介

田中将規:Masaki Tanaka. 特機システム事業部 共通技術部

用語解説

BOTDR(Brillouin Optical Time Domain Reflectometer)

光ファイバーの片端から光パルスを入射したときに発生する後方散乱光の一つである「ブリルアン散乱光」を受光して、周波数変化を連続的に計測する方式。

SDHm-BOTDR(Self-Delayed Homodyne BOTDR)

ブリルアン散乱光の変化を周波数変化ではなく、強度変化に変換する方式。