LEDプリントヘッド技術を応用した産業用カメラレンズ ~コンパクトで画像歪みの無いカメラの実現~

本記事のリーフレット

近年、少子高齢化が急速に進む中で、企業は深刻な労働力不足に直面している。特に、製造業では、製品の品質基準を目視で検査する人材の確保が困難となっている。その解決策の一つとして、人手に変わり製品の外観などを検査する、画像処理システムが活用されている。画像処理システムとは、一般的に、カメラ、レンズ、照明、画像処理部を組み合わせたシステムである。OKIは、プリンター事業で培ったLEDプリントヘッド技術を応用し、上記の画像処理システムで使われる産業用カメラ向けレンズを開発している。本稿では、LEDプリントヘッド技術の概要、OKI独自産業用カメラレンズ(以下、OKIレンズ)の構造と特長を紹介する。

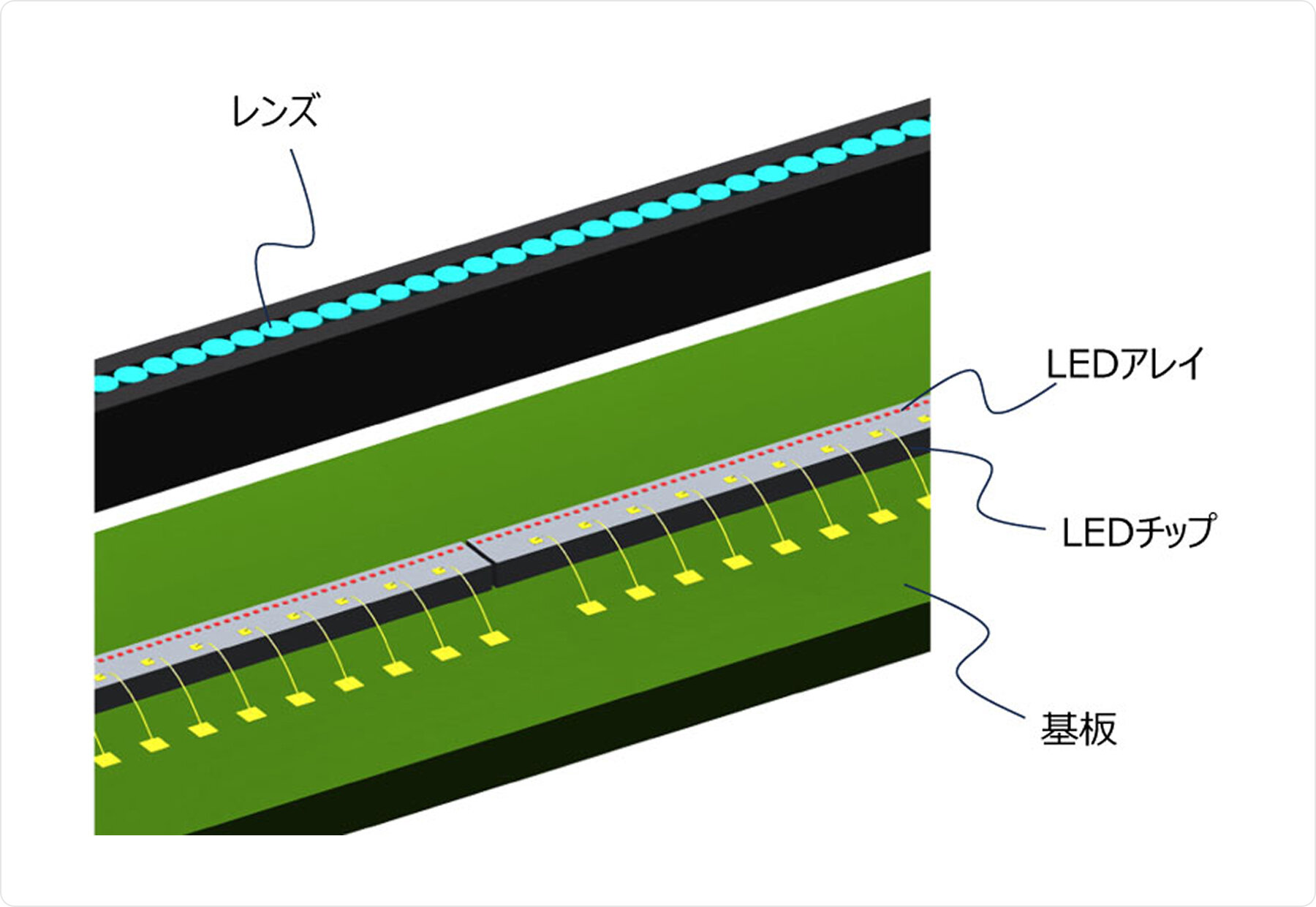

LEDプリントヘッドの構造

図1にLEDプリントヘッドの基本構造を示す。LEDプリントヘッドは、発光部であるLEDアレイ、LEDアレイを駆動するドライバー部を含むLEDチップ、LEDチップを搭載する基板、LEDアレイからの光を感光ドラムに結像させるレンズ、そしてそれらを保持する筐体(図示せず)で構成される。LEDプリントヘッドは、これらの構成により、コンパクトな光学系で端から端まで歪むことなくLED像を感光ドラム上に結像できる。

次に、LEDチップについて説明する。A4サイズ1200dpiプリントヘッドの場合、LEDアレイは、LEDが約21µm間隔で約10,000個配置されている。最小サイズのLEDチップは、幅が100µm以下の極めて微細な構造である。このように、OKIは100µm以下の微細な構造を、割れ欠けなどの不具合を発生させることなく安定的にハンドリングする技術を保有している。

次に、レンズについて説明する。実際に製品で用いられているレンズは、屈折率分布型ロッドレンズアレイである。このレンズは、円筒形のロッドレンズを複数個束ねて構成されている。個々のロッドレンズは、中央部の屈折率が最も高く、外周部に向け徐々に屈折率が低くなっている。ロッドレンズに光が入射すると、屈折率の低い外周部の光が中央部に比べて速く進むため、一般的な曲面を持ったレンズと同様に、光を曲げて集光できる。LEDプリントヘッドに用いられるレンズの光学系は、「正立等倍光学系」である。正立とは、被写体を反転させることなく、そのままの向きで結像させることを表している。等倍とは、形成される像の倍率が1倍、すなわち被写体の大きさそのままで結像させることを表している。この特徴を持つレンズをアレイ状に並べることで、各レンズが形成するLED像を連続して繋ぎ合わせられる。その結果、感光ドラム全体にわたりコンパクトな光学系で歪みなくLED像を結像できる。前述したように、製品にはロッドレンズアレイが用いられているが、OKIは、ロッドレンズアレイではなく、曲面を有した形状の微小レンズをアレイ状に配置させることで、ロッドレンズアレイと同様の正立等倍光学系を実現する光学設計技術を有している。

以上のように、OKIは、LEDプリントヘッド製造技術で培った微細形状のハンドリング技術と、被写体の像を歪みなくコンパクトに結像させる微小レンズアレイの光学設計技術を有している。

OKIレンズの構造概要

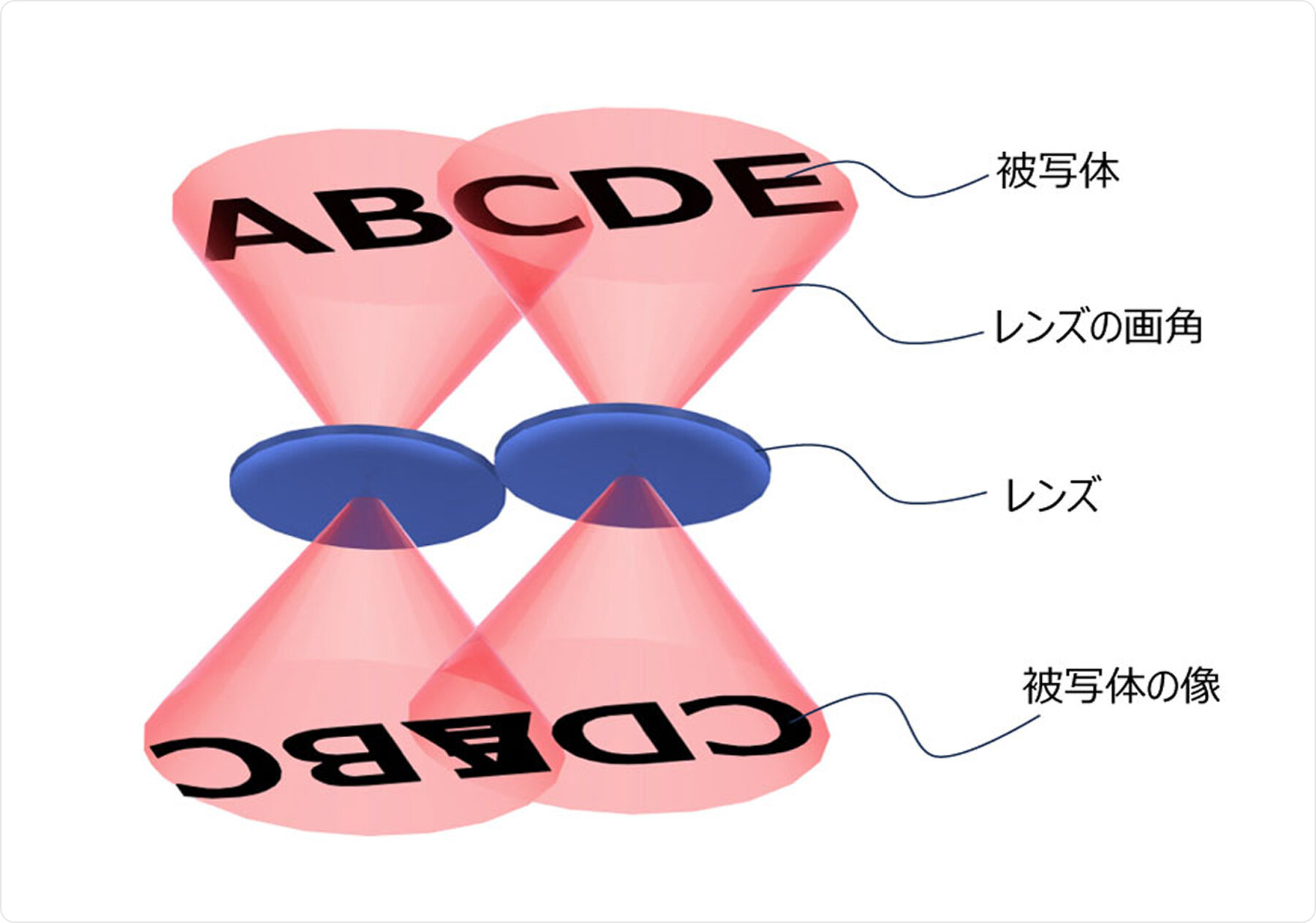

次に、アレイ状の正立等倍光学系がどのように連続した被写体の像を形成するのかを説明する。まず、比較として一般的なレンズの光学系である倒立光学系をアレイ状に並べた場合の模式図を図2に示す。例として、レンズを二つアレイ状に配置し、被写体として「ABCDE」の文字を撮像した場合を示している。それぞれのレンズの画角(光を取り込む範囲)を円錐形で示している。この例では、一つ目のレンズが「ABC」を、二つ目のレンズが「CDE」を撮像する光学系となっている。各レンズが倒立光学系の場合、図示するように、それぞれのレンズが形成する像は反転してしまう。一つ目のレンズが形成する「A」と、二つのレンズが形成する「E」が重なってしまい、それぞれのレンズが形成する像を繋ぎ合わせられない。

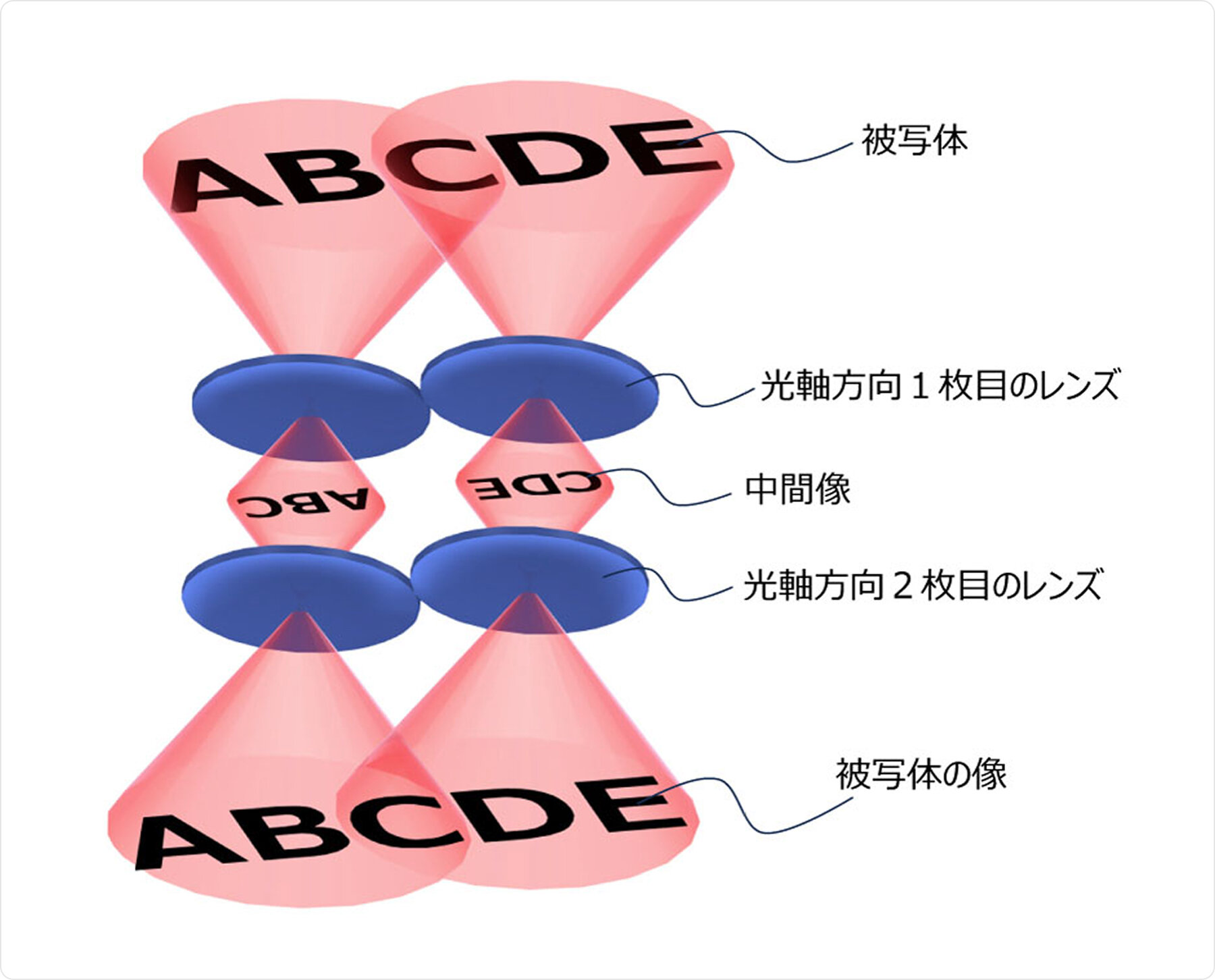

そこで、前章で述べた「正立等倍光学系」が重要なポイントとなる。正立等倍光学系では、各レンズが形成する像は被写体がそのまま投影されるため、各レンズ間の視野の重なり箇所も問題なく繋ぎ合わせられる。図3に正立等倍結像光学系を実現するための光学系の模式図を示す。

正立等倍結像光学系を実現するためには、光軸方向に少なくとも2枚(2面)のレンズを配置する必要がある。まず、光軸方向1枚目のレンズで、被写体の倒立縮小像である中間像を形成する。光軸方向2枚目のレンズにより、中間像の倒立拡大像を形成する。光軸方向1枚目のレンズで倒立した像を、光軸方向2枚目のレンズでもう一度倒立させることで、正立像を形成できる。また、光軸方向1枚目のレンズの縮小率と、光軸方向2枚目のレンズの拡大率を一致させることで、等倍像を形成できる。

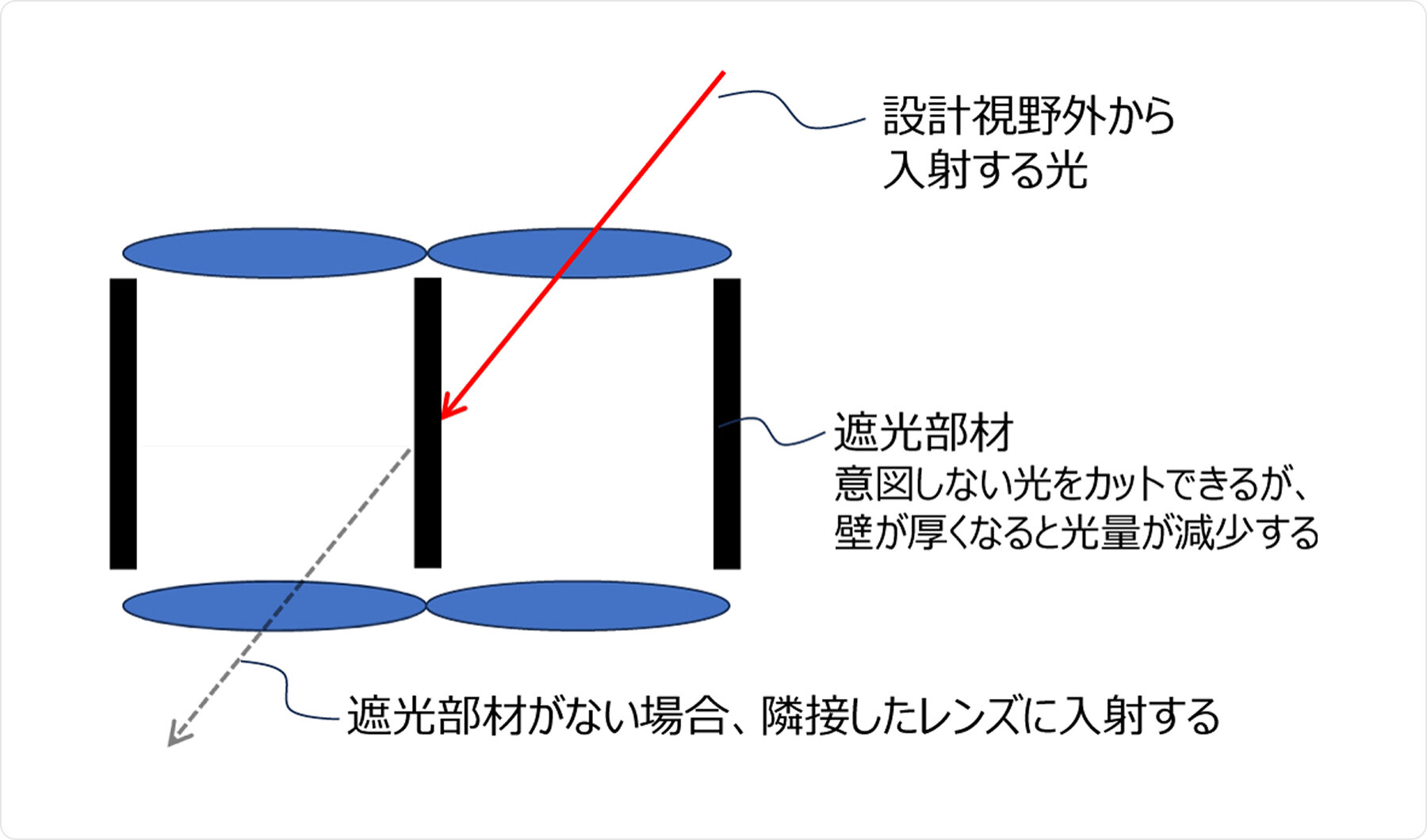

しかし、正立等倍光学系のレンズだけでは、鮮明な像を形成できない。あるレンズに設計視野外から光が入射すると、その光は同じ光軸を有するレンズではなく、隣接したレンズに入射してしまう。その結果、意図しない箇所に集光してしまい、形成される像のコントラストが低下する。それを防ぐため、隣接したレンズとの間に図4に示すような遮光部材が必要となる。遮光部材がない場合、設計視野外から入射する光は図4の点線のように隣接レンズに入射してしまうが、遮光部材を設けることで、このような意図しない光をカットできる。ただし、遮光部材の壁が厚すぎると、光を取り込めるレンズの面積が減少してしまうため、暗い光学系となってしまう。そこで、LEDプリントヘッド製造技術で培った微細形状ハンドリング技術を応用する。この技術を応用することで、壁の厚みが0.1mm以下の遮光部材を実現できる。

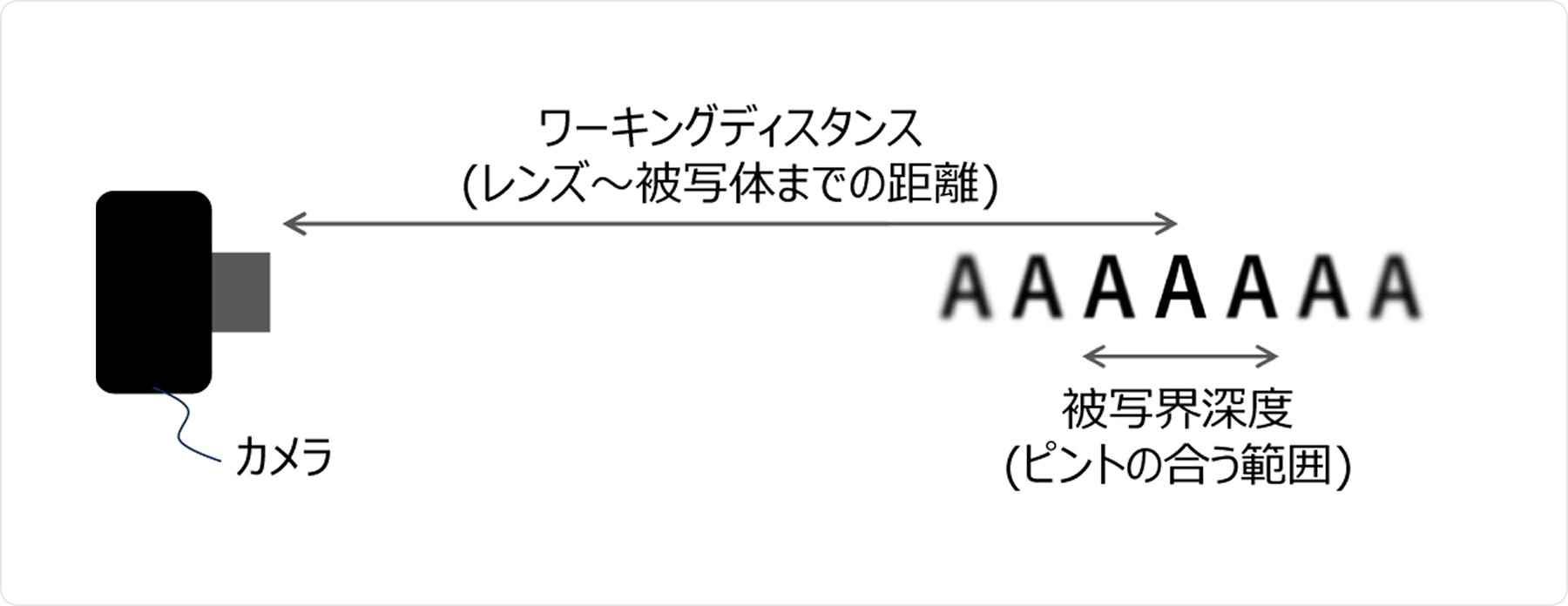

レンズが持つ光学特性として、図5に示す被写界深度やワーキングディスタンスがある。前述の屈折率分布型ロッドレンズは、一つのロッドレンズ内の屈折率分布だけで光の挙動をコントロールするため、被写界深度を深めることや、コンパクトさを維持したままワーキングディスタンスを伸ばすことは難しい。それに対し、OKIレンズは、独立した曲面レンズや絞りを光軸方向に自由に配置できるため、被写界深度を深めることや、コンパクトさを維持したままワーキングディスタンスを伸ばすことが可能など、光学設計の自由度が高い。また、屈折率分布型ロッドレンズアレイは、独立したロッドレンズをアレイ方向に積み重ねることで形成されるため、複数列のアレイ化が困難である。それに対し、OKIレンズは、アレイ方向に繋がったレンズを一体で成形して作成するため、複数列のアレイ配列も可能である。すなわち、面状の像も形成できる。

産業用カメラレンズへの応用による特長と付加価値

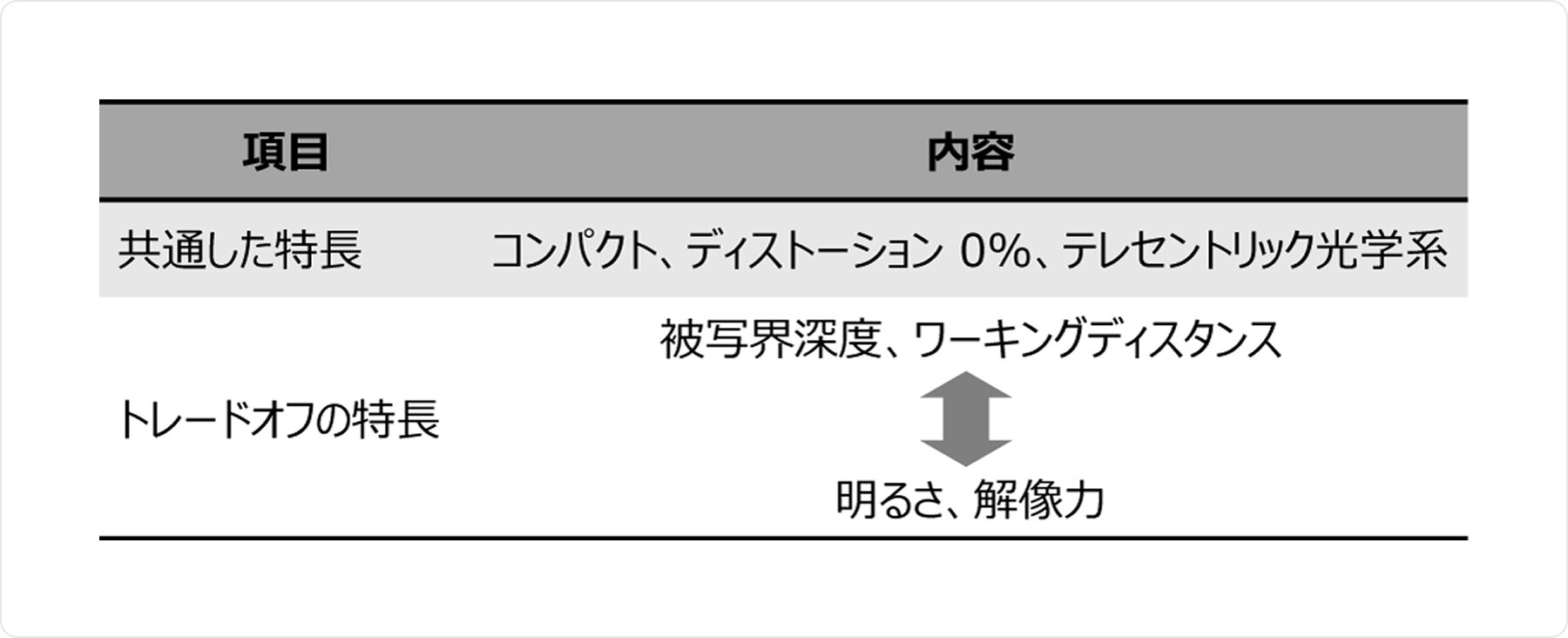

前章で説明したOKI独自技術を組み合わせることで、従来技術には無い特長を持った産業用カメラを提供できる。このレンズの特長を表1にまとめた。

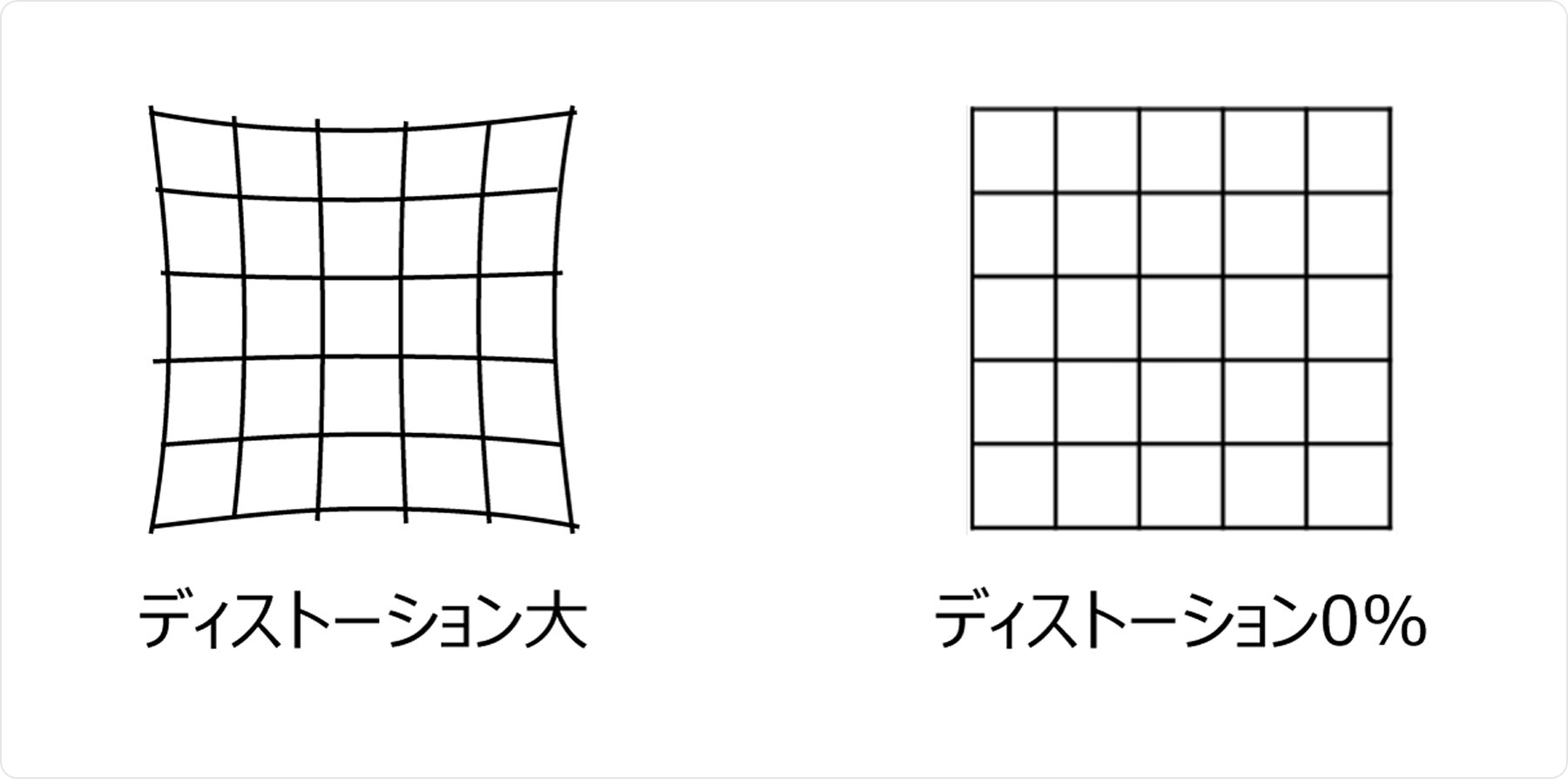

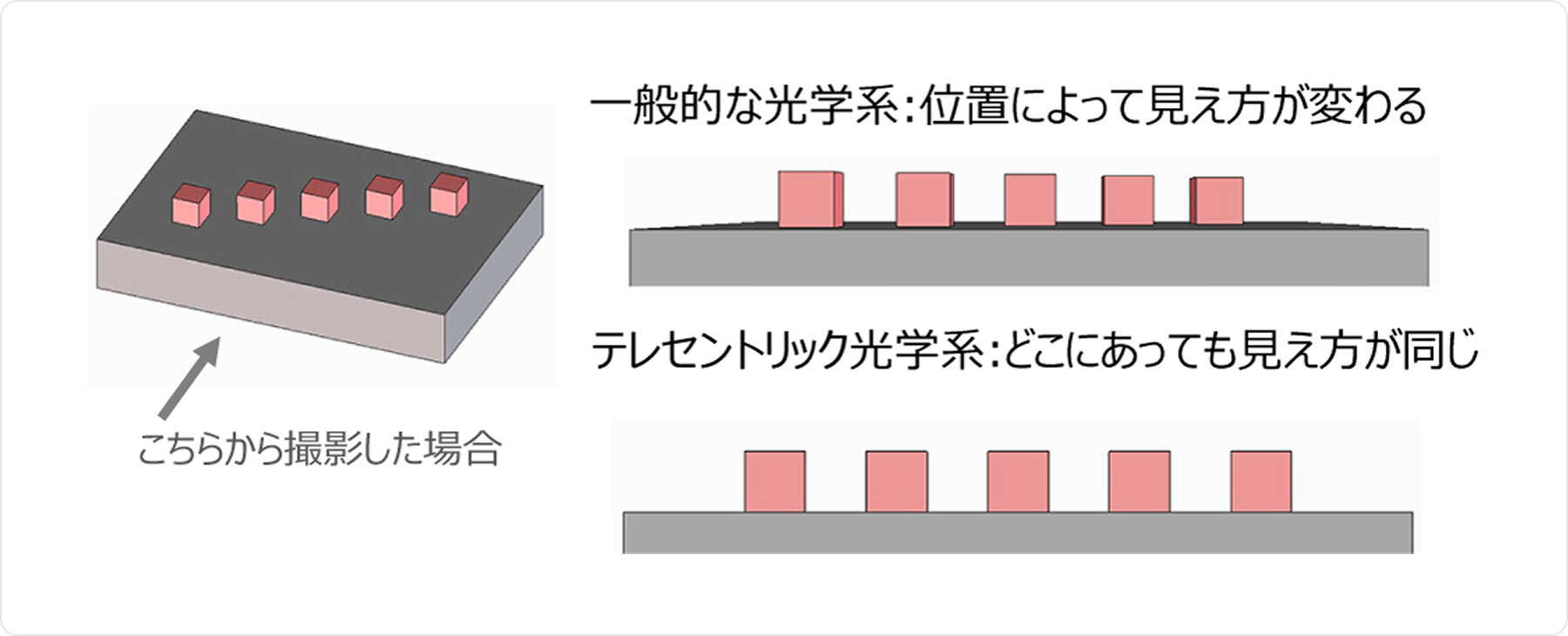

表1に示したように、OKIレンズがどんな形態でも共通して持っている特長は、コンパクトであること、ディストーションが0%であること、テレセントリック光学系であることの3点である。ディストーション0%とは、図6に示すように画像の歪みが無いことを表す。テレセントリック光学系とは、図7に示すように、視野全てで真上から見たような画像となり、被写体がどこにあっても倍率が変わらず撮影できる光学系のことをいう。テレセントリック光学系は、被写体に立体的な構造があっても陰になる箇所がなく異常を検出でき、また高さが変わっても倍率が変わらないため、寸法測定に用いられるなど画像処理システムではよく使われるレンズである。トレードオフの関係にある特長として、被写界深度/ワーキングディスタンスに対して、明るさ/解像力がある。光学設計を最適化することで、どの特性を重視するかを選択できる。

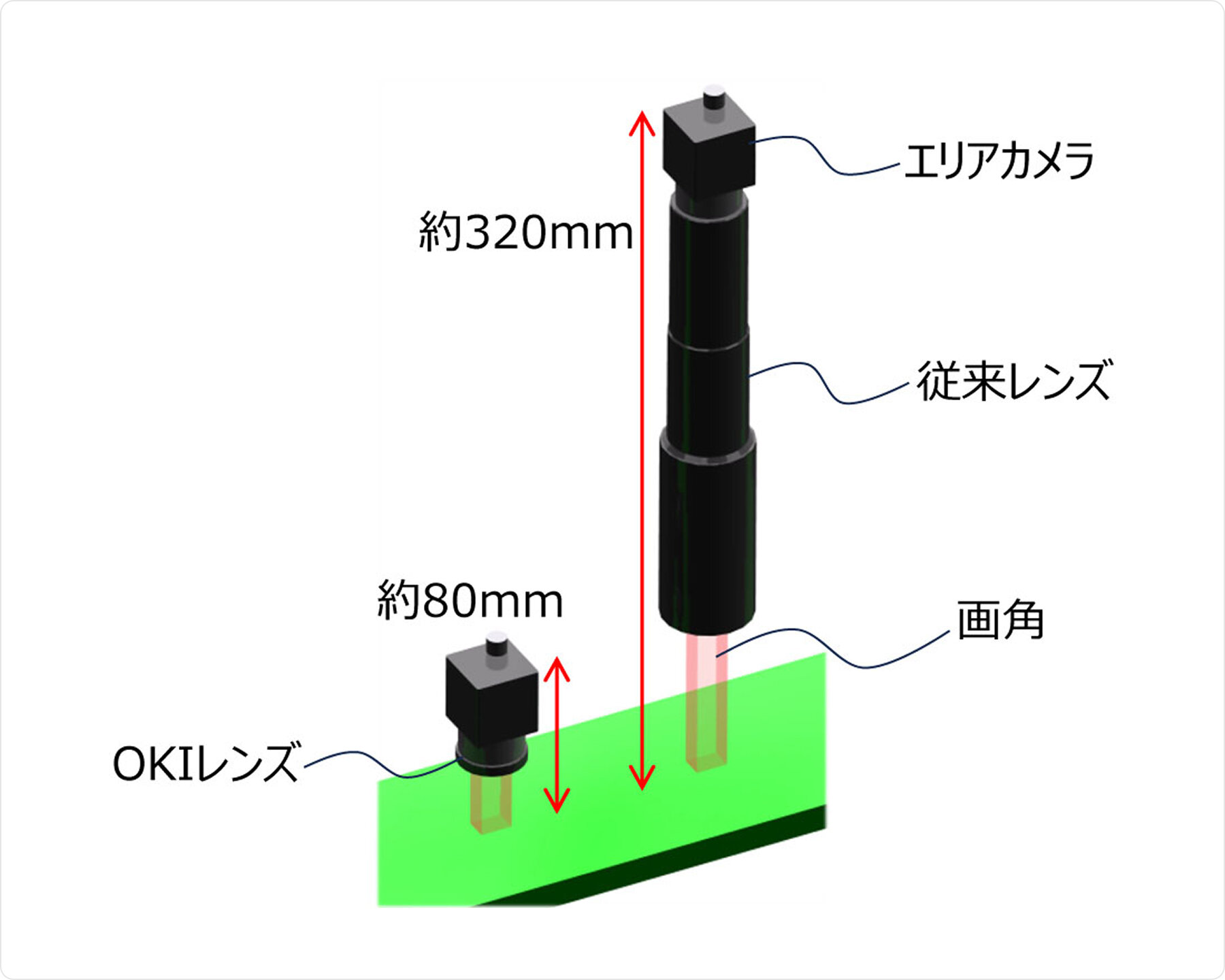

OKIレンズは、画像処理システムで使用されるエリアカメラ、ラインスキャンカメラ、コンタクトイメージセンサー(CIS)すべてに適用できる。CISとは、主にスキャナーやコピー機などで使用される画像入力センサーである。省スペースである特長と、被写界深度が浅いという課題を持っている。CISは、近年では外観検査などの産業用にも用いられている。OKIレンズをエリアカメラやラインスキャンカメラに適用することで、従来のカメラレンズと比較して圧倒的にコンパクトな構成が実現できる。例として、同じ視野のテレセントリック光学系を持つ従来カメラレンズを用いた構成との比較を図8に示す。従来レンズの構成では、被写体からカメラまで約320mmの距離が必要だったが、OKIレンズ構成では約80mm、つまり約1/4のサイズに縮小できる。この特長により、従来のカメラ構成では組み込めなかった製造装置の内部での検査が可能になり、また、ロボットアームによるカメラの取り回しが容易になるなどの付加価値を提供できる。OKIレンズをCISに適用することで、CISの課題であった被写界深度を大幅に深くできる。これにより、部品実装された基板などの立体構造物や、搬送安定性が低くピントが合いにくい箇所でも、CISで撮影できる。

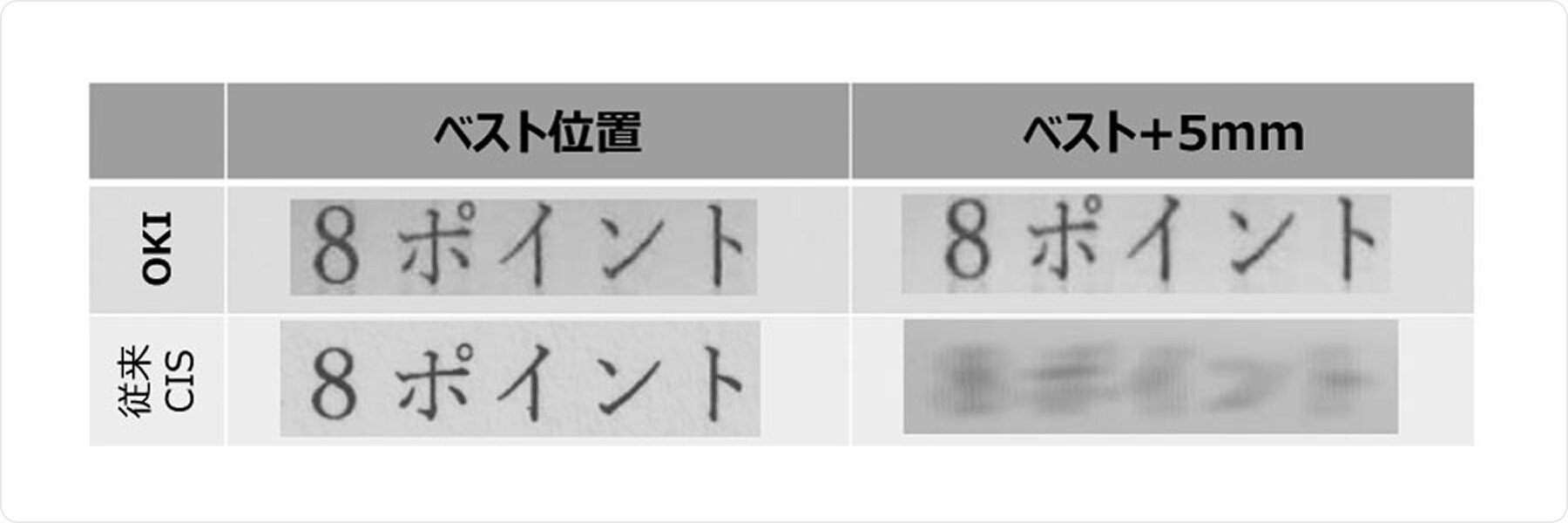

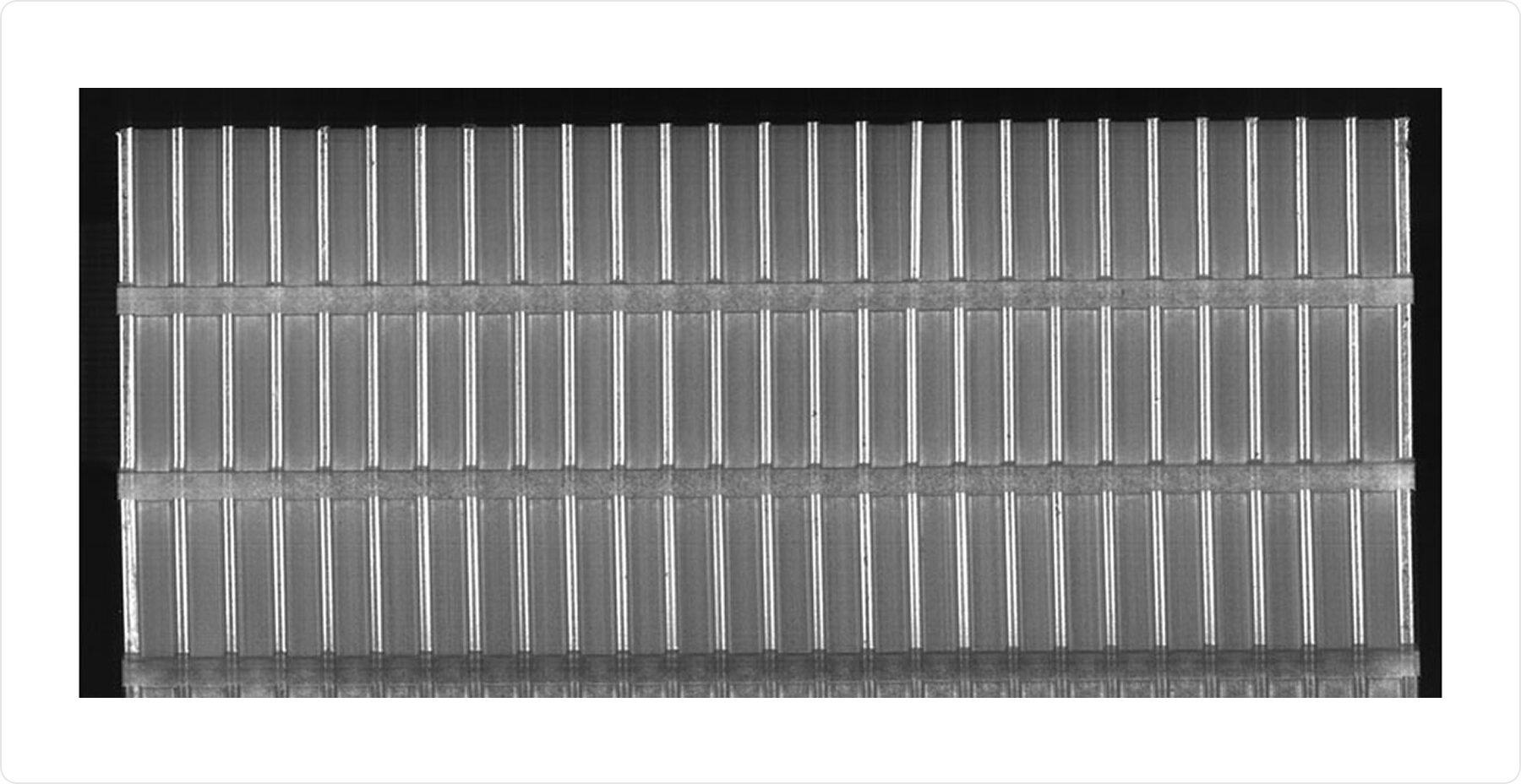

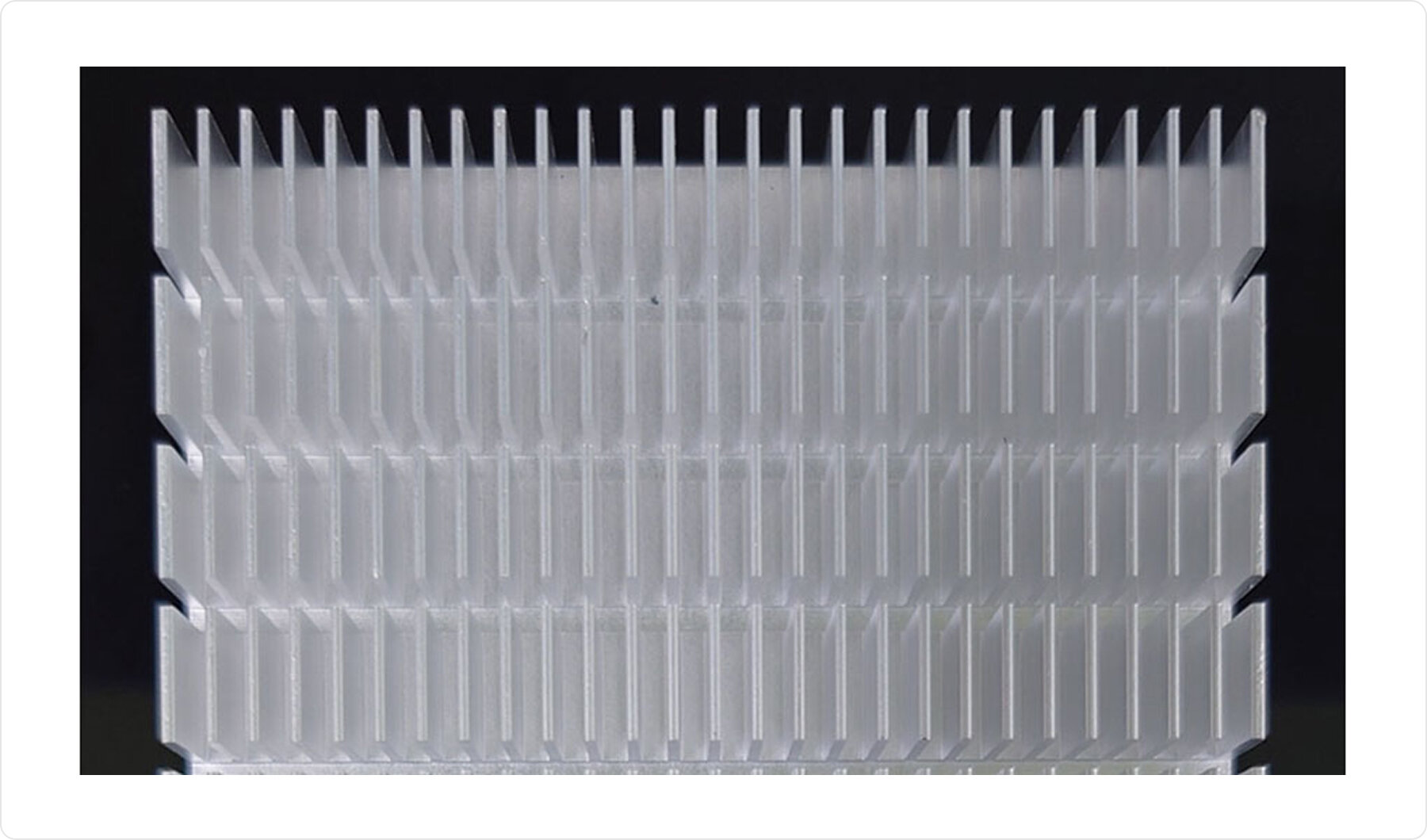

次に、実際にOKIレンズで撮影した結果を示す。図9にOKIレンズをCISに適用した結果を示す。従来のCISと比べ被写界深度を大幅に深くでき、ベストな位置から5mm離れても文字を鮮明に撮影できる。図10に、OKIレンズをラインスキャンカメラに搭載し、幅74mmのヒートシンクの一部を撮影した結果を示す。一般的なレンズで撮影した結果(図11)と比べ、撮影した範囲全てで真上から見た画像となっており、OKIレンズはテレセントリック光学系となっていることが分かる。

まとめ

以上述べたように、OKIレンズは、正立等倍光学系のレンズアレイと遮光部材で構成されるレンズである。共通的な特長として、コンパクト、ディストーションが0%、テレセントリック光学系を有している。被写界深度/ワーキングディスタンスと、明るさ/解像力という特長も有し、両者はトレードオフの関係にあるが、光学設計により、重視する特性を選択できる。

これらの特長を活かすことで、エリアカメラやラインスキャンカメラを用いたシステムにOKIレンズを利用した場合、従来の構成と比較して圧倒的にコンパクトな構成を実現することができる。たとえば、ロボットアームにカメラを付けた、自動車の車体の外観検査システムがある。OKIレンズを利用すると、そのコンパクトでかつ軽量という特長から、ロボットアームの耐振動性が向上し、撮影が容易になると考えられる。その結果、検査時間を短縮でき、製造現場の生産性向上という価値を提供できる。

また、CISにOKIレンズを利用した場合、従来のCISのコンパクトという特長はそのままに、被写界深度を深くできる。たとえば、部品実装済みの基板の外観検査システムがある。部品実装済みの基板は、部品の高さの違いや、部品と基板の高さの違いによって、撮影時にピントを合わせるのが困難である。OKIレンズは、被写界深度が深いため、高さの違いがあってもピントを合わせるのが容易になる。また、紙やフィルムなどの、シート状の製品の外観検査では、検査対象物が搬送中に揺れることがあり、撮影時にピントを合わせるのが困難である。しかし、OKIレンズは被写界深度が深いため、対象物が揺れている場合でも、ピントを合わせるのが容易になると考えられる。ピントの合った画像を取得できると検査精度が向上し、製品の品質向上という価値を提供できる。このように、製品の外観検査システムにOKIレンズを利用することで、生産性向上や品質向上、労働力不足といった製造現場の課題解決に寄与することを目指す。

OKIレンズを産業用カメラレンズとして利用する例を述べたが、OKIレンズはそのほかの用途への展開も考えている。OKIは2023年11月に発表した技術戦略で、コンポーネントの共通化を掲げた。この戦略に則り、ほかの社内製品に、共通的に利用できるように、OKIレンズの研究開発を進めていく。

筆者紹介

木田学武:Manabu Kida. 技術本部 研究開発センター ハードウェア研究開発部

井坂友紀:Yuki Isaka. 技術本部 技術企画部