エッジプラットフォームの活用事例

本記事のリーフレット

OKIは1881年に日本で最初の電話機を製造して以来、140年にわたって通信、金融、交通、防災などさまざまな分野において社会のニーズに応える先進的な商品で社会インフラを支えてきた。これら安心・安全で便利な社会インフラを維持していくためには、高い品質のモノを製造すること、精度よく現場への設置や施工をすること、現場と管理者をネットワークで繋ぎ、24時間365日動かし続けることが重要である。

これらのOKIが培ってきた強みである「つくる力」、「つなぐ力」、「とめない力」を「タフネス」と総称し、OKIのコアコンピタンスとして定めている。この「タフネス」をベースにして、クリティカルな社会課題を解決する技術コンセプトとして「エッジプラットフォーム」を発表している(参考文献1)。

本稿では、OKIのコアコンピタンスである「タフネス」について概説し、2024年10月に開催された展示会(OKI WORLD)での出展内容からエッジプラットフォームの具体事例を紹介する。

タフネス概説

図1に示すようにOKIのコアコンピタンスである「タフネス」は3つの力で構成される。

•つくる力

OKIはお客様の信頼に応えるため技術革新を続け、サスティナビリティ社会に貢献する高品質・高性能なモノづくりを進めている。モノづくりの拠点としては、国内、海外に複数の工場を保有しており、他社製品の製造委託を請け負うEMS(Electronics Manufacturing Service)事業にも注力している。またモノづくりを支える技術として、製造だけではなく設計上流工程となる解析シミュレーション技術にも取り組んでおり、特に今後の注力領域である宇宙分野では、真空環境での設計技術が必要となる(参考文献2)。また将来のAPN(All Photonics Network)の実現に向けて、シリコン基板上に光素子を集積するシリコンフォトニクス技術にも注力している(参考文献3)。

•つなぐ力

OKIは長らく通信キャリア向けの製品やソリューションを提供し、近年では主にエッジ領域で使用される無線通信や光通信技術の開発に注力している。その一つとして、920MHz帯の近距離無線装置を製品化しており、工場での電力使用量の見える化や、屋外でのインフラモニタリングなどで利用されている(参考文献4)、(参考文献5)。

また、ソナーやソノブイなどの水中音響技術をベースに、水中音響通信技術の開発にも取り組んでいる。こちらは従来の1対1通信だけでなく、1対Nのマルチアクセス制御や将来的には装置間でデータを中継するマルチホップ通信の適用も検討中である(参考文献6)。

•とめない力

OKIの関係会社であるOKIクロステックは全国約180箇所、約3,200名の体制で24時間365日の保守サービスを提供している。これによりミッションクリティカルな金融端末や消防・防災無線システムなどに対して高い稼働率を実現している。またETC2.0やVICSから得られる交通プローブ情報から交通流を解析し、渋滞予測する技術についても注力している(参考文献7)。

次章では、これらの力をベースにさまざまなサービスやソリューションを迅速に提供するエッジプラットフォームについて概説する。

エッジプラットフォーム概説

OKIは、IoTデバイスやエッジ端末からセンサーデータやログ情報を収集し、クラウドで可視化や分析を行うソリューションを提供してきた。たとえば、防災分野向けのソリューションとして、地域の防災力強化を支える「総合防災ソリューション」を提供している。

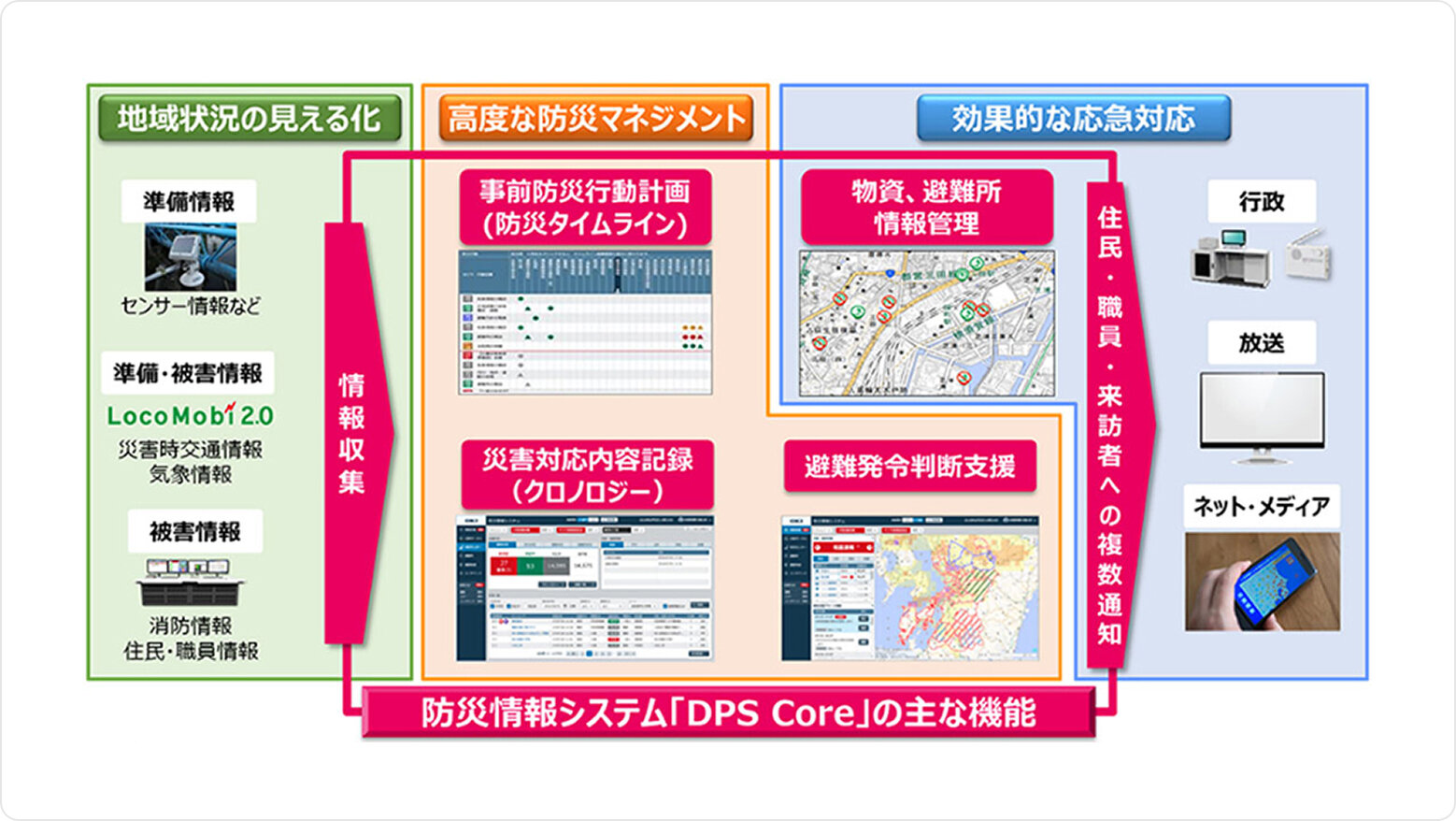

本ソリューションの中核となる防災情報システム「DPS Core」(参考文献8)は、自治体に設置している水位計などのセンサー情報や気象データなどさまざまな情報収集を行うインターフェース機能や、避難勧告や指示の発令を推奨する地区を判別し表示する避難発令判断支援機能などを備えており、地域状況の見える化や防災マネジメントを実現している。DPS Coreの概要を図2に示す。

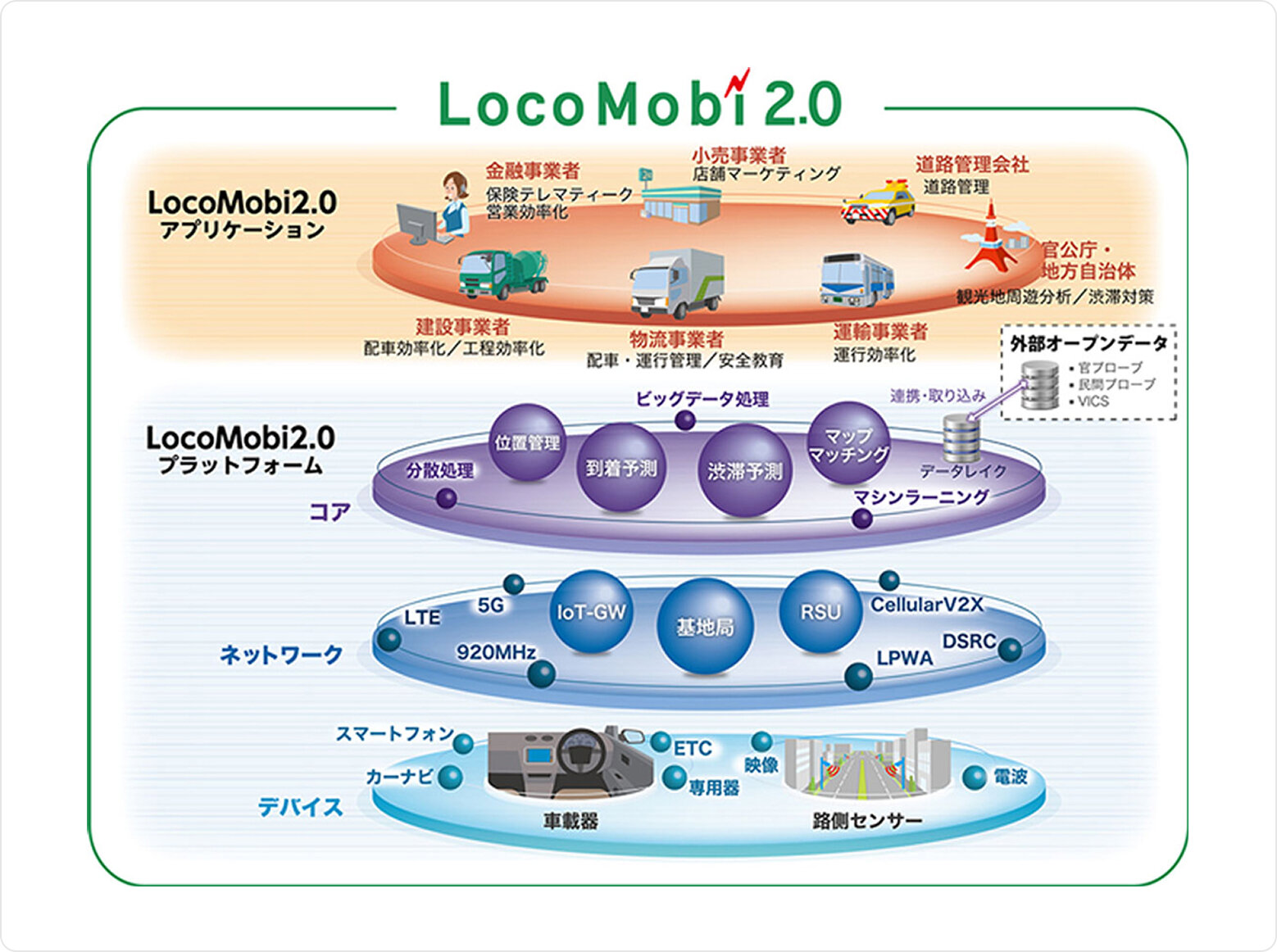

また、道路交通市場向けのサービスとして、車両の位置情報や渋滞などの道路情報を収集・分析し、車両利用事業者の業務効率化をサポートする「LocoMobi® (注1)2.0」(参考文献9)を提供している。

LocoMobi2.0では、車両に設置したGPS車載端末から位置情報を取得し、車両の現在地や作業状態を把握することができる。さらにETC2.0のプローブ情報を取得するインターフェースも備えており、速度計やブレーキ、ワイパーなどの動きの計測結果なども分析データとして加えることもできる。LocoMobi2.0の概要を図3に示す。

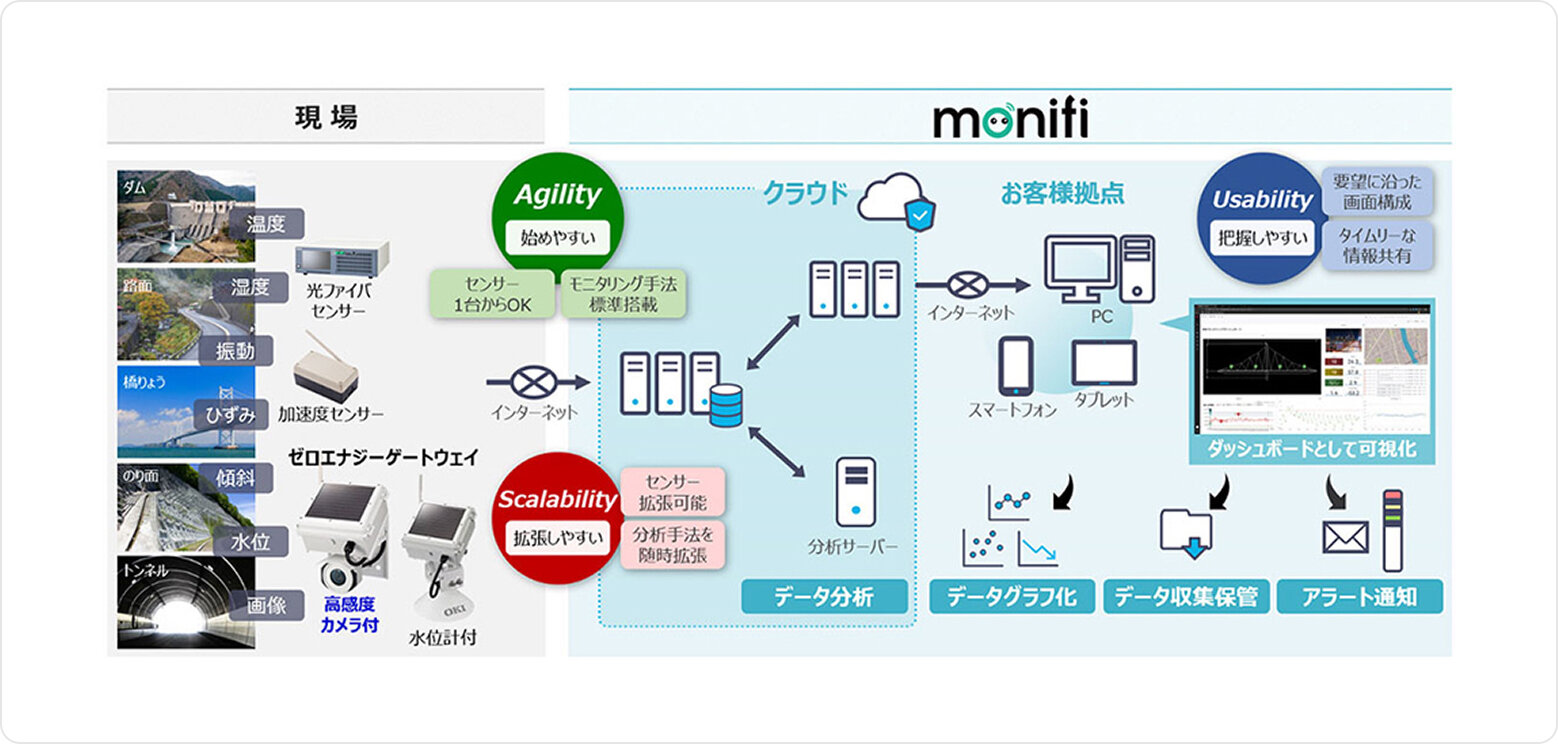

さらに老朽化した構造物や河川の水位などを遠隔監視するインフラモニタリングシステムとして「monifi® (注2)」(参考文献10)も提供している。

こちらは電池駆動可能な無線加速度センサーや、太陽光発電で駆動可能なゲートウェイなどのゼロエナジーIoTシリーズをエッジデバイスとして活用した事例となる(参考文献4)。monifiは、多種多様なセンサーで取得したインフラ構造物の振動や河川の水位など、現場の情報を収集・分析することにより、インフラの劣化進行や災害状況を予測し、最適な予防保全を可能としている。monifiの概要を図4に示す。

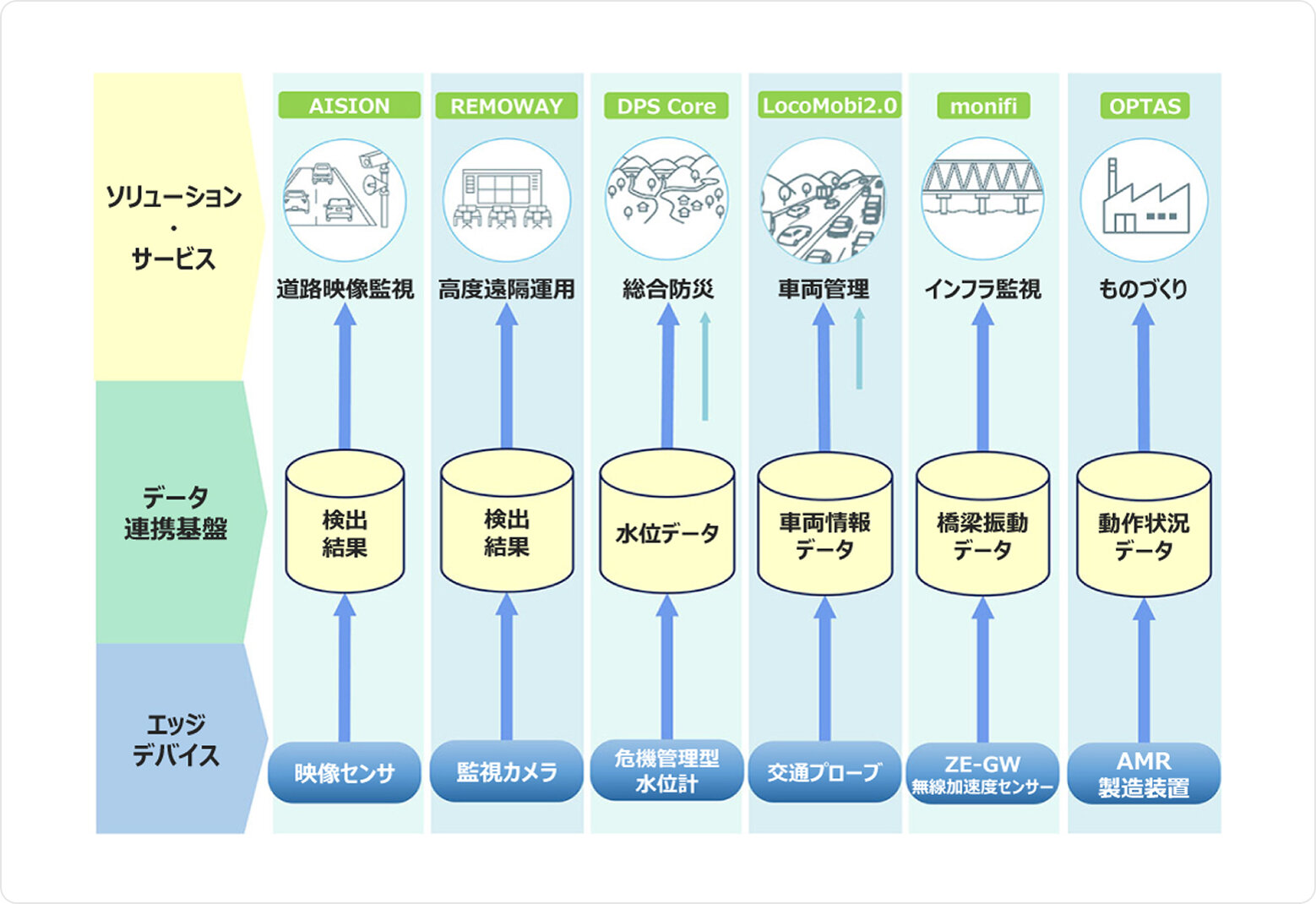

図5に示すように従来は扱うエッジデバイスや所望する分析機能がそれぞれ異なっていたため、各サービスに必要なデータを個々に収集し、独自のシステムで構築してきた。

そのためデータ基盤が各々異なり、データの形式が統一されていないなどの理由により、データ連携や活用が進まないことが課題であった。いわゆるデータのサイロ化であり、データ活用による新たな価値が創出されない要因の一つとなっていた。

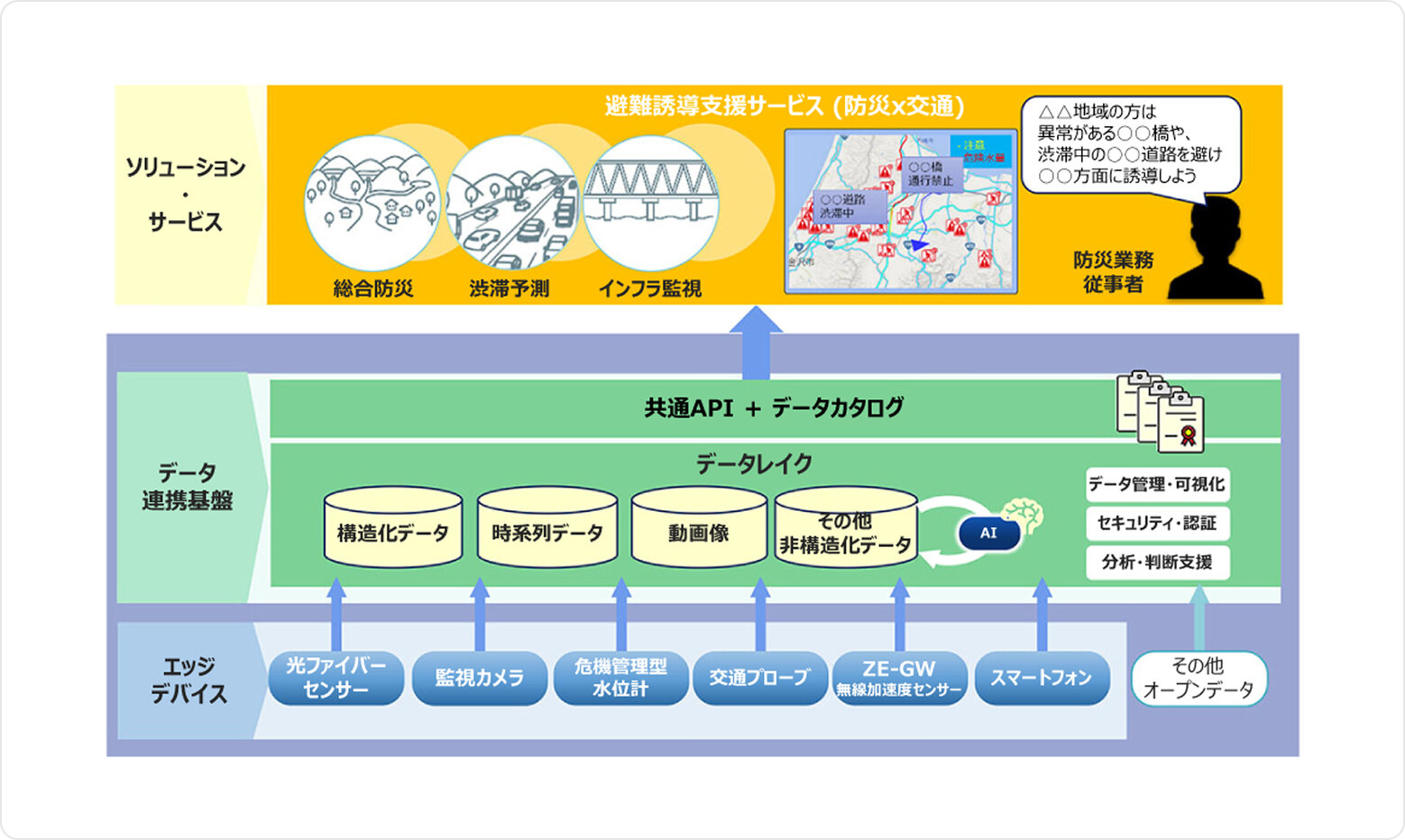

そこでOKIはデータの活用レベルを向上させる技術コンセプトとしてエッジプラットフォームを提唱している。エッジプラットフォームは、エッジデバイスとデータ連携基盤から構成され、さまざまなエッジデバイスから出力されるデータを一元的に管理することで、データ活用による新しいサービスを迅速に提供することが可能となる。また、エッジデバイスにおけるモジュールの共通化やデータ連携基盤におけるソフトウェアモジュールの再利用性を高めることで、特定業務に特化した新しいサービスを効率良く創出することができる。エッジプラットフォームによるデータ連携の活用事例を図6に示す。

図6では従来の防災情報システムで使用していた雨量や河川水位データに加えて、斜面の傾斜センサーデータや交通プローブからの道路渋滞情報などを掛け合わせることで避難誘導支援に活用している。10月に開催されたOKI WORLDでは、ユーザーインターフェースとして生成AIによるメッセージ機能も実装し、防災業務の従事者へ適切な情報を提供するデモシステムを展示した。今後はエッジプラットフォームの共通APIを拡充し、自社のみならず共創パートナーにも開示することでエッジデバイスのデータを容易に扱えるような仕組みを提供する予定である。

次章ではエッジプラットフォームの先行事例である高度遠隔運用プラットフォームREMOWAY® (注3)について記す。

高度遠隔運用の事例

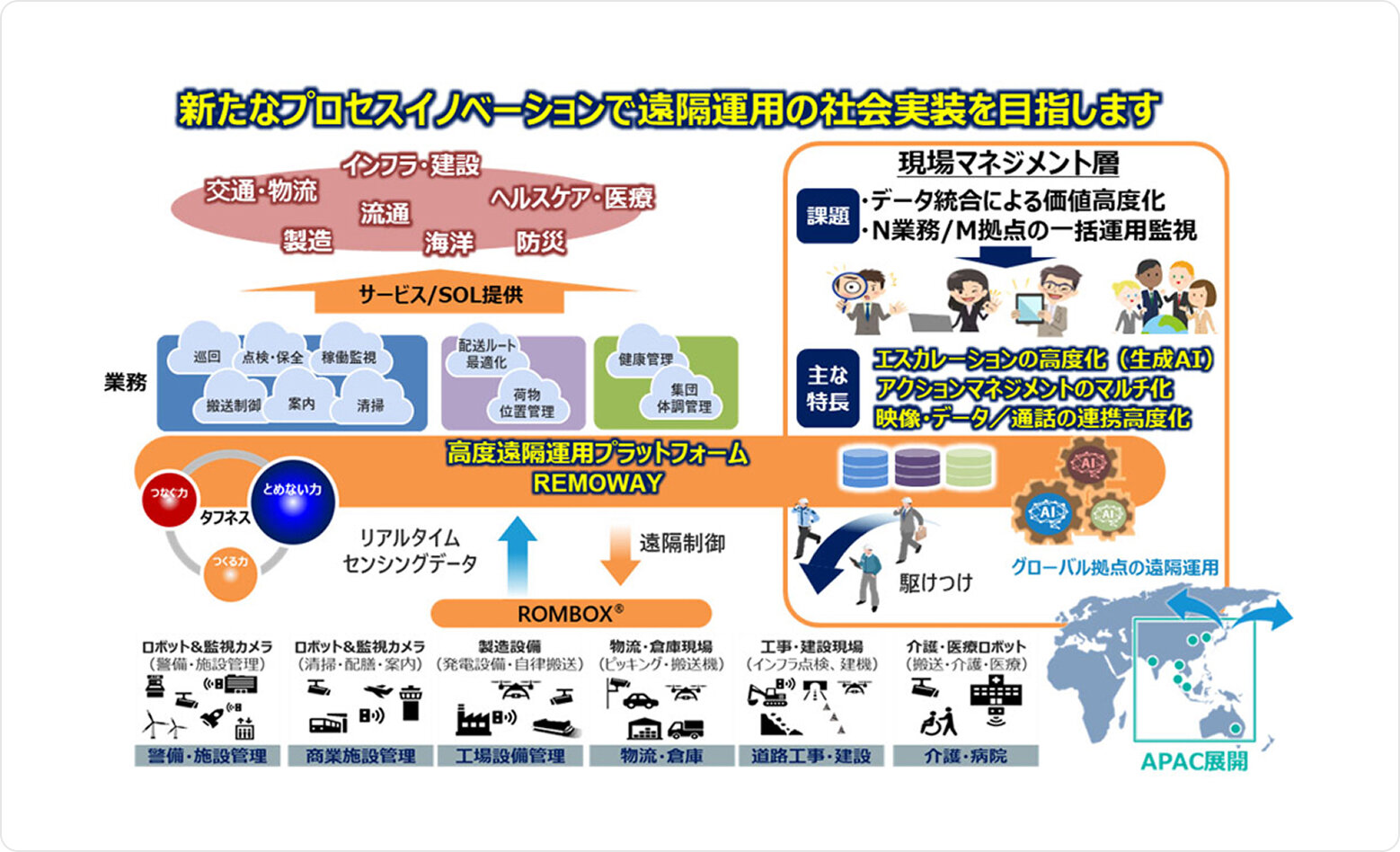

日本は高齢者率が異例の高水準となり、深刻な労働力不足や介護・医療現場の崩壊、経済悪化などが始まる「2025年問題(団塊世代800万人が75歳以上)」に直面するため、多くの業界では現場の課題解決に向けた業務のDX化を急速に進めている。しかし、業務のDX化においては、担当業務ごとに個別最適化した新しいプロセスの形でDXシステムが導入されたため、現場のマネジメント層は複数種のDXシステムを統合的に有効活用できていないのが実態である。つまり、現場は新しいシステムによる問題解決を求めているのではなく、長年現場で活用してきた既存システムを活かし、人手不足を補うために現有リソースを有効活用できる解決策を求めていることが真の課題として見えてきた。この課題の解決策として、OKIが提供している高度遠隔運用プラットフォーム「REMOWAY」を紹介する。これは、現場のマネジメント層が推進する業務効率化と生産性向上を柔軟にサポートする実践的な業務特化型プラットフォームである。

マネジメント層は、さまざまなシステムやエッジデバイス(センサー、カメラ、ロボット、設備など)のデータや導入価値が業務単位で個別化されていて統合的に活用できていないため、人手不足から複数拠点の複数業務を一人で監視・運用することは現実に不可能となっている。「REMOWAY」は、異種のエッジデバイスに組み込む「ROMBOX® (注4)」モジュールから、センサーデータをリアルタイムに収集する機能と、クラウド(センター)側での業務システム連携およびAI分析、遠隔から現場を監視・制御するためのアクションプランの自動生成、さらには「ROMBOX」モジュールを通じたエッジデバイスの遠隔制御機能を有していることが特長である。マネジメント層は「REMOWAY」がコンソール画面に表示したアクションプランの選択肢を選ぶだけで、必要な人(スマホ)やロボット、設備に適切な指示を行うことができるため、複数の業務を最小限の人数(N対M)で統合的に運用することが可能となる。

警備業界では、2024年の保安職業従事者求人倍率が職業別の中でも最も高く12倍(2022年の約2倍)と発表されており、警備員の人材不足は深刻な状況である。ビルマネジメント(BM)業界では、警備と清掃と設備管理業務が別々の会社でそれぞれの個別運用で実施され、各会社の人手不足があればBMの全体管理に影響が発生する。各業界のマネジメント層がREMOWAYを活用し、拠点間や会社間で異なる業務や人、ロボット、カメラなどを統合運用できれば、少ないリソースで効率的にデバイス管理ができるので工数削減による事業貢献が可能となる。また各センサーからのデータを統合活用すれば、人流分析結果で案内・誘導サービスの高度化ができ、プロパティマネジメント(PM)が行うサービス業務の付加価値にも大きく貢献できる可能性がある。各現場の業務プロセスが変われば、現場の働き方改革や運用プロセス改善にも貢献できる。OKIはお客様の現場に入り込んで真の課題を抽出し改善効果を定量化しながら、お客様と共に業務改革を具現化し、REMOWAY/ROMBOXのプラットフォーム機能を強化していく。これにより業務を運用管理するマネジメント層の人員が少なくても事業拡大を目指せる新たなプロセスイノベーションを国内、海外を問わずに実現する“とめない遠隔運用”の社会実装をグローバル視点で目指す。

物流最適化の事例

物流業界では、2024年問題として取り上げられているとおり、ドライバー不足により輸送能力が2030年に34.1%不足する可能性があると言われている。OKIは、GPSやビーコンによる荷物やトラックの位置データを活用した配送ルートの最適化、倉庫の荷物位置測位や管理の最適化に取り組んでいる。さらに、バイタルデータによる高齢ドライバーの体調管理を組み合せて統合管理ができれば、環境にも人にも優しい、安全な物流を実現でき、物流業界の活性化に貢献できる可能性もあると考えている。

まとめ

OKIのコアコンピタンスであるタフネスについて概説し、エッジプラットフォームの活用事例として避難誘導システムや高度遠隔運用システム、物流最適化について紹介した。今後はエッジプラットフォームの活用事例を拡大し、業務特化型サービスの迅速な提供を目指す。

参考文献

(参考文献1)佐藤義則、増田誠、浜口雅春、須崎昌彦:OKIの技術戦略、OKIテクニカルレビュー 第242号、Vol.90 No.2、pp.4-7、2024年2月

(参考文献2)殿岡直哉、藤野啓一:ロケット搭載筺体の熱解析 ~真空空間での非定常伝熱シミュレーション~、OKIテクニカルレビュー 第243号、Vol.91 No.1、pp.60-63、2024年12月

(参考文献3)広戸陸、小泉健吾、神田祥宏、太縄陽介、志村大輔:分布型光ファイバーセンサーの超小型化に向けた取組み、OKIテクニカルレビュー 第243号、Vol.91 No.1、pp.72-75、2024年12月

(参考文献4)島田貴光、小川亮一、矢ヶ部仁之:カーボンニュートラル社会に貢献する920MHz帯無線ソリューション、OKIテクニカルレビュー 第243号、Vol.91 No.1、pp.28-31、2024年12月

(参考文献5)齋藤友博、橋爪洋:ゼロエナジーIoTシリーズ ~アナログセンサーIFユニットの開発~、OKIテクニカルレビュー 第243号、Vol.91 No.1、pp.36-39、2024年12月

(参考文献6)武田啓之、中津尚大:水中ネットワーク構築のための水中音響通信技術の開発、OKIテクニカルレビュー 第243号、Vol.91 No.1、pp.24-27、2024年12月

(参考文献7)岡野謙悟、鈴木貴大、中村龍馬:ETC2.0プローブデータを活用した渋滞予測技術、OKIテクニカルレビュー 第243号、Vol.91 No.1、pp.12-15、2024年12月

(参考文献8)防災情報システム「DPS Core」

(参考文献9)ITSサービス「LocoMobi2.0」

(参考文献10)インフラモニタリングソリューション「monifi」

筆者紹介

野崎正典:Masanori Nozaki. 技術本部 技術企画部

塚本明利:Akitoshi Tsukamoto. 技術本部 研究開発センター

伊藤真弥:Shinya Itou. イノベーション事業開発センター ビジネス開発部

(注1)LocoMobiは、沖電気工業株式会社の登録商標です。

(注2)monifiは、沖電気工業株式会社の登録商標です。

(注3)REMOWAYは、沖電気工業株式会社の登録商標です。

(注4)ROMBOXは、沖電気工業株式会社の登録商標です。