水中ネットワーク構築のための水中音響通信技術の開発

本記事のリーフレット

現在、海洋資源・海洋再生可能エネルギー開発の場面では、水中無人機(Autonomous Underwater vehicle:自律型無人潜水機、Remotely Operated Vehicle:遠隔操作無人探査機など)の利用が着目されている。水中無人機の利用は、従来の有人機を用いた作業効率を大きく改善できるという点で、海洋開発を大きく前進させる可能性がある。加えて、広大な海洋を効率よく探索するためには、複数の水中無人機を協調して運用することが求められ、協調運用の実現には水中無人機間の通信が必要となることが想定される。

水中の通信手段としては音・光・電磁波を媒体とした通信が候補として考えられるが、光・電磁波は高速であるものの減衰が大きく、距離100m以下の短距離通信に限定される(光の場合水中の濁度にも影響を受ける)。水中無人機を効率よく運用するために長距離(1km以上)通信を実現するためには、減衰が少なく環境依存性の少ない音を媒体とした音響通信が選択肢となる。

OKIでも保有していた音響通信技術(鉛直方向の通信)を無人機向けに拡張する開発を2020年度から実施し、現在は1対Nの通信を実海面(使用環境である海中)で実証する部分まで達成している。この取組みについて紹介する。

OKIが開発する水中音響通信モデム

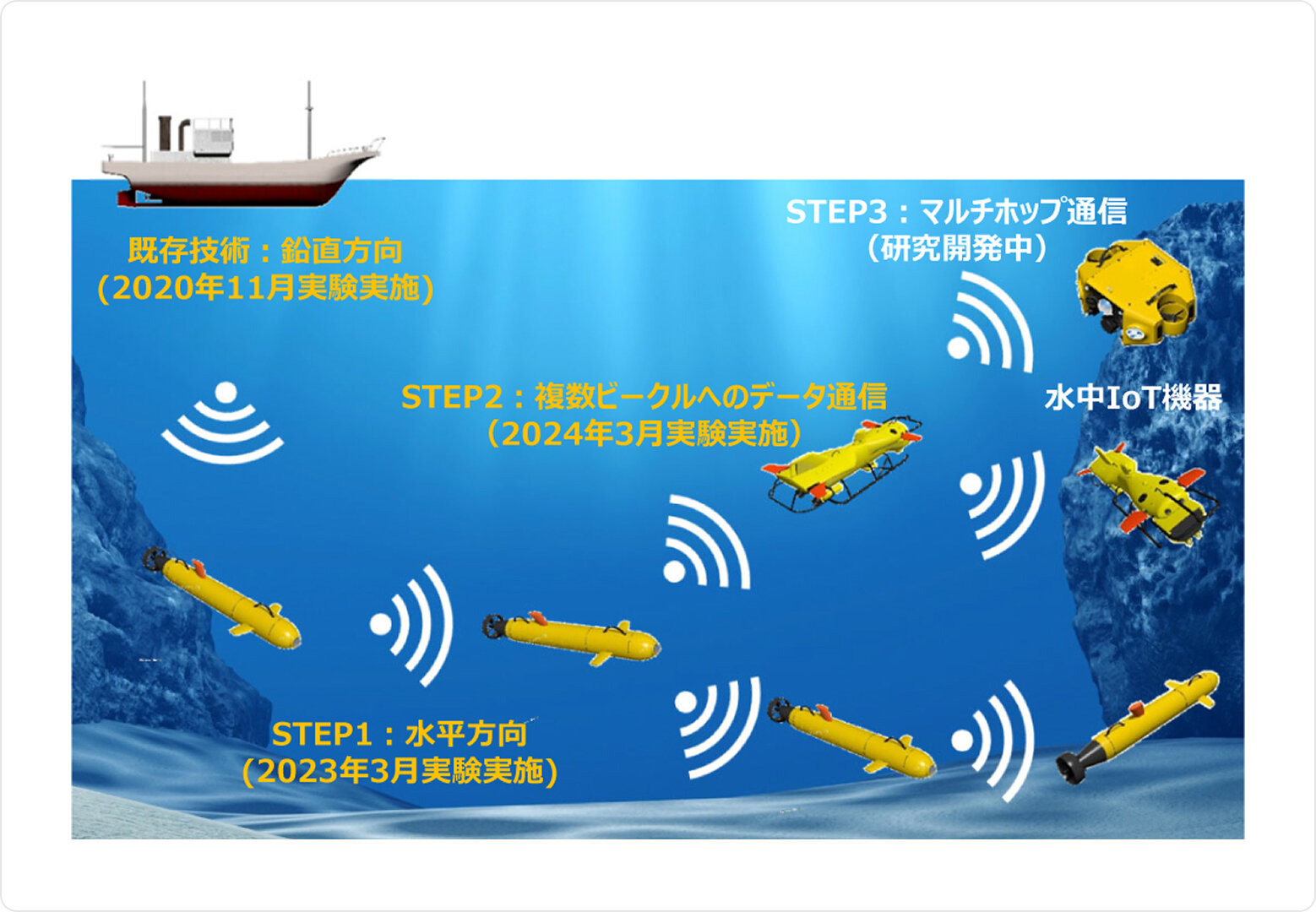

OKIでは2020年度より水中無人機で用いることを狙いとした水中音響通信技術およびモデムの開発に取り組んでいる。開発にあたり水中音響通信モデムの要素技術として、①マルチパスやドップラー効果といった、水中・音という通信媒体特有の問題に起因する技術開発(STEP1:水平方向)、②複数の無人機が混在する中で通信を成立させる技術開発(STEP2:複数ビークルへのデータ通信)、③無人機を中継させてより遠距離に若しくは水中に対するシャドーゾーン(音が届かない領域)を避けて通信をすることができるマルチホップ通信の開発(STEP3:マルチホップ通信)、の3点を課題として設定した。

図1に①~③の実現までの流れについてイメージを示す。無人機に搭載した各種センサーにより水中の情報を取得できるが、無人機をノードとしたネットワークを形成することで、海洋の情報をくまなく取得できるようになる。ただし図1は将来的な構想でありSTEP1、STEP2で実施した実験は無人機ではなく実験船から送受波器を吊下し行っている。

図1のなかで、STEP1:水平方向通信については2023年3月に実海面での実験により通信性能の実証を行い、STEP2:複数ビークルへのデータ通信の実験(3隻使用)を行いその通信性能を確認している。以降STEP1・2に対する開発についてその概要を説明する。

STEP1:水平方向通信

まず水平方向通信の技術開発にあたり通信速度などの目標を、市場にある製品の基準を上回る、通信速度32kbps・通信距離2kmを設定した(通信距離と通信速度はトレードオフの関係があり、通信速度・通信距離の積として、40kbps・kmが性能基準となっている(参考文献1))。図1に対するSTEP2やSTEP3の様な使用方法を考えた場合に、少なくともkmオーダーの間隔を設けて無人機が運用されるという想定であり、その想定の上で高速化を狙った目標となる(従来であれば2km間を20kbpsの通信速度で送っていたものを1.6倍の32kbsまで高速化している)。この通信速度の場合、無人機内のコンピューターで集約された情報(たとえば音響センサーデータから判定できる音源の種類や静止画など)などを送信できると考えた。ただし、これらの実現には先述したマルチパスやドップラー効果に対処する必要がある。これらへの対処がこのSTEPの開発の主体でありこれ以降説明する。

(1)マルチパス対策

マルチパスとは海面や海底などの境界面に反射した複数の波が遅延を伴い到来する現象である。通信の基本方式は陸上の電波通信でも用いられていてマルチパス耐性のある、OFDMを採用した。ただし、電波と音という通信媒体の違いから、音響通信に対するマルチパス波の遅延時間は極めて遅く(電波に対して約20万分の1の速さ)、通常のOFDMの仕組みだけでは対策は十分ではない。

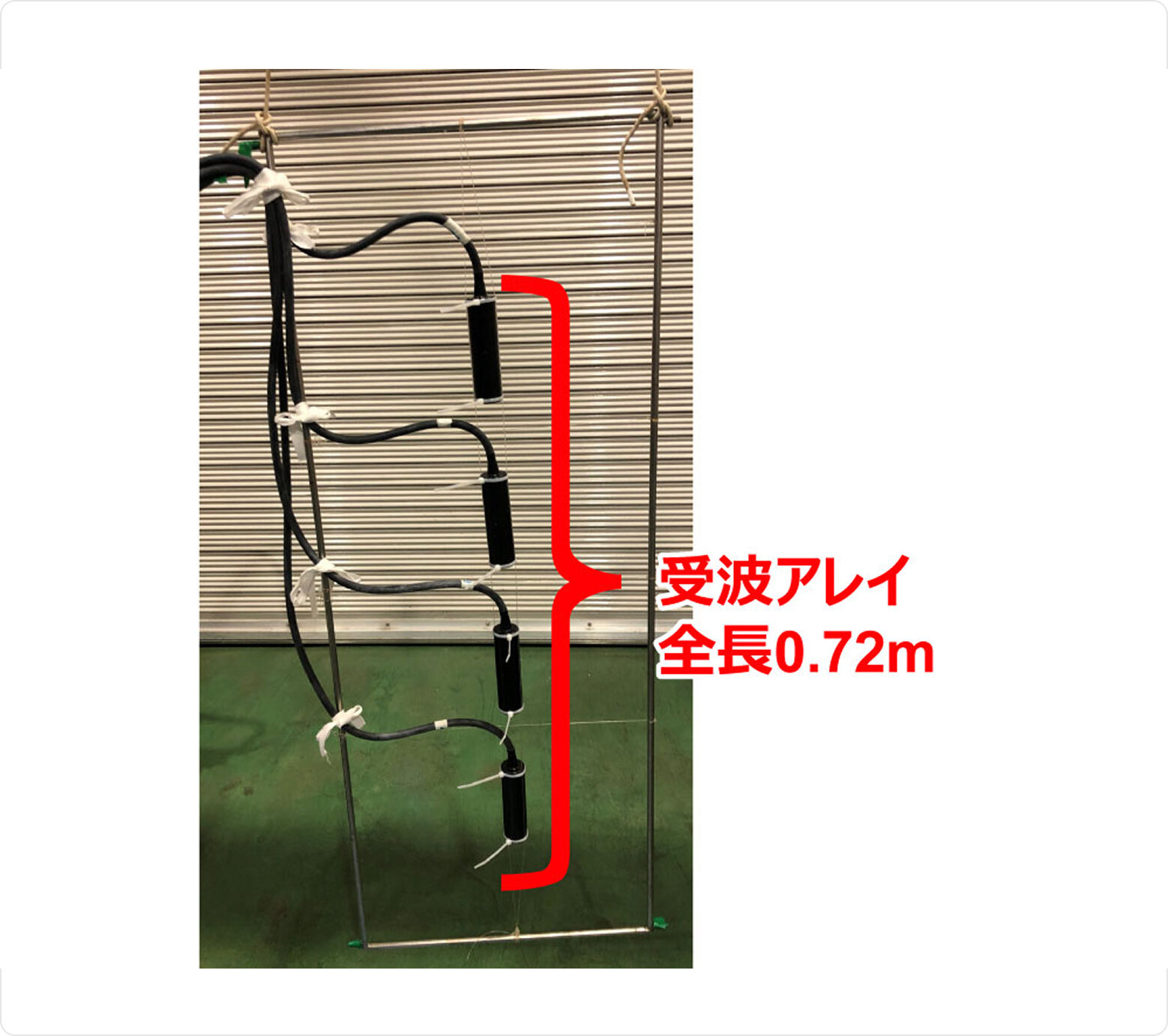

そこで受信側での空間ダイバーシティ処理(複数の受波器を用いて通信の安定性を向上させる処理)によりマルチパス抑制を図った。通信に使用する周波数(10kHz-30kHz程度)と音響通信モデムを使用する無人機のサイズを考慮し、受波アレイの大きさ(高さ)は1m以下になるようにしている(図2)。具体的な処理としては複数手法比較したが、海上試験での結果も踏まえて、計算負荷が比較的少なく、音速などの環境情報を必要としない手法である、最大比合成法(受波器を合成して出力を得る際にSNR(Signal Noise Ratio、信号対雑音比)が最大となる合成法)を選定した。

(2)ドップラー効果への対処

水中でのもうひとつの大きな課題がドップラー効果となる。ドップラー効果は物体の移動により波形が伸縮する(=周波数が変化する)もので、通信ではこの送受信機間での周波数のずれが通信性能に影響を与える。特に音響通信ではその影響が顕著となる。OKIでは速力10kt(1ktは約0.5m/s。水中無人機の運用での標準的な速度(5kt)でお互いに近づくときの相対速力を想定)でも通信が可能なことを目標とした。ドップラー効果への対策としては送受信機ともに既知の基準信号既知波形を送信してドップラー効果による波形の伸縮度合いを測りその伸縮度合いを補償して元の波形に戻すことが必要である(ドップラー補償処理)。

机上検討および実海面試験の結果から、マルチパスの影響が大きい状態でも比較的安定した通信性能を得る自己相関方式(同一の既知波形を2個以上用意しその波形の時間差を測りドップラーがない場合からのずれを計算する)をベースとして低SNRでの動作安定性を改善する新しい手法を開発した。

(3)実証実験

(1)、(2)で説明した開発は机上検討だけでなく、海上試験(沼津市内浦)を実施し、設計結果を実海面で実証した。特に2023年3月の実証実験では、設定した目標である「距離2kmで32kbpsの通信速度」を達成した。

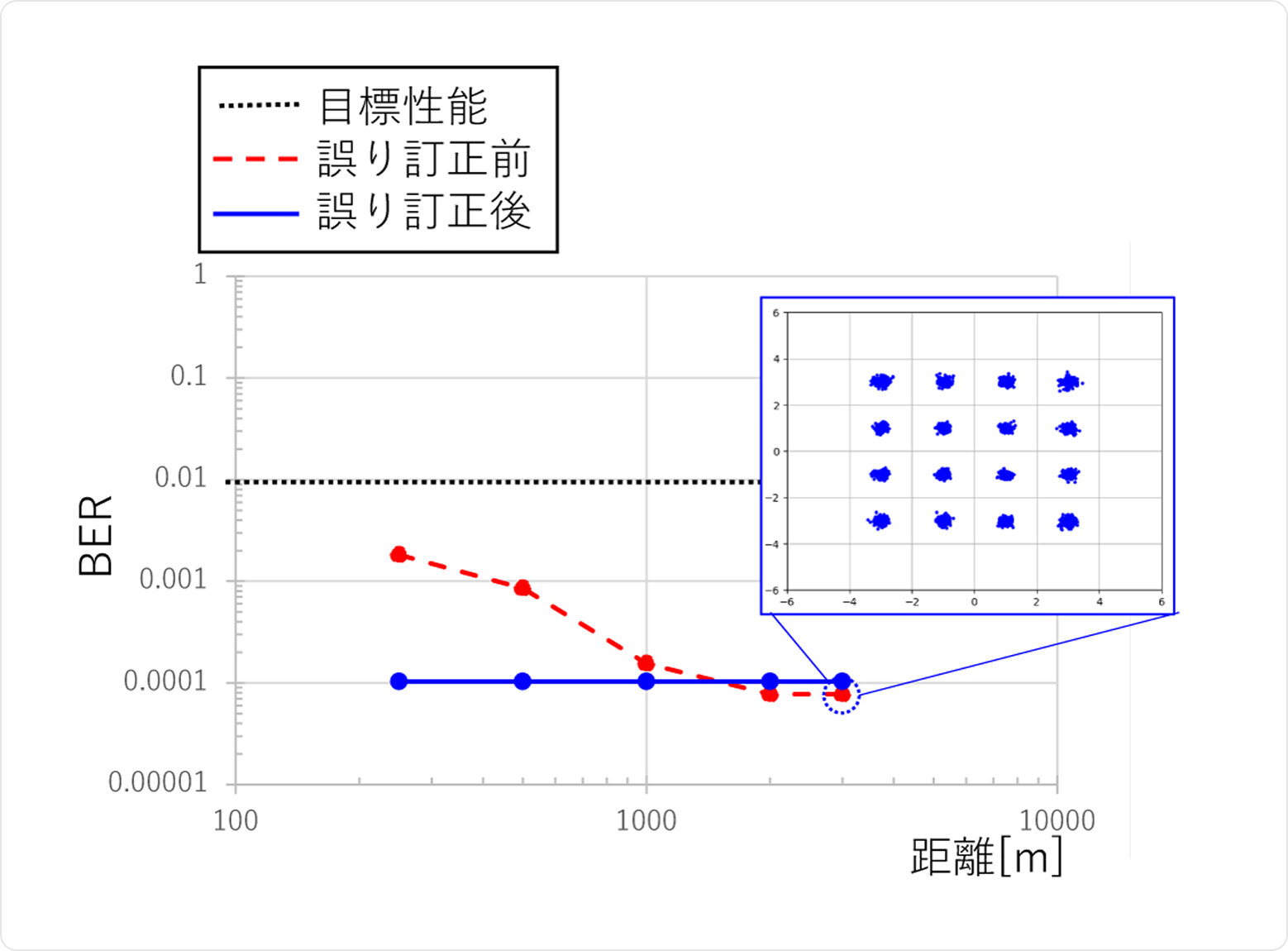

試験は送波器を搭載した送波船と受波器を用いた受波船の2隻を用意し、この2隻の距離を変え(250m、500m、1000m、2000m、3000m)、静止状態で通信性能を評価した。図3にその結果を示す。距離2kmで、誤り訂正符号なしでBER(Bit Error Rate:ビット誤り率)0.01以下の結果が得られた(誤り訂正符号があればBER0.0001以下であり安定した通信を期待できる)。この試験は水深1000m海域で実施した。

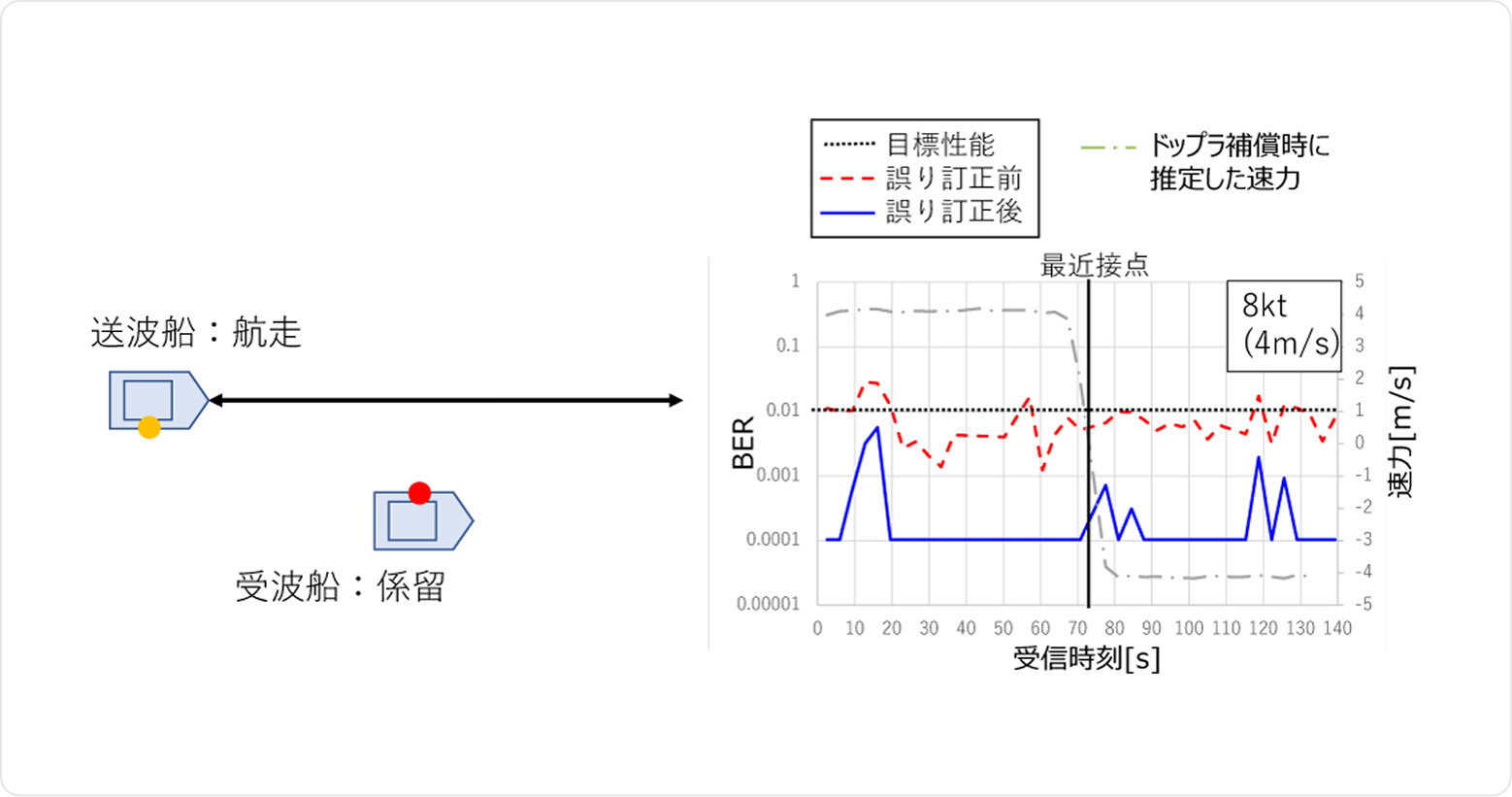

またこの試験ではドップラー効果への耐性確認も行った。図4に試験の様子(左)とその結果(右)を示す。この試験も送波船と受波船2隻用意し、送波船が8kt(試験治具の制約による)で受波船が静止状態で試験を実施した。速力は最近接点前後で大きく速度変化するものの安定して速力を推定でき、復調も問題なくできた。なおこの試験は水深100m海域で実施した。

STEP2:複数ビークルへのデータ通信

続いて複数ビークルへのデータ通信(1対N通信)での技術開発について説明する。1対N通信では複数の装置から送信した音響信号が互いに干渉し、誤りが発生することがある(フレーム衝突)。このような場合でも確実に送信先にデータを送信できるような送信制御方式について検討し、シミュレーションや海上試験で性能評価した。これまでの海上実験では片方向通信で性能評価を行ってきたが、今回初めて双方向通信かつ複数同時に送信する条件下で性能評価を行った。そのため動作確認として、シミュレーションと海上試験で同様の性能を得ることを目標とした。

(1)1対N通信を実現する上での課題

音響信号は電波に比べ減衰率が低いため水中での長距離の通信が可能であるが、波速が約1500[m/s]と遅いため伝搬遅延が大きい。この大きな遅延の影響で、送信制御を行う上で課題が生じる。

陸上の無線通信では、送信前にほかの装置の送信を確認し、空いているタイミングでフレームを送ることで、フレーム衝突を回避するCSMA/CAという方式が利用されている。しかし、遅延が大きい場合、ほかの装置の送信をリアルタイムで把握することが難しくなるため、CSMA/CA方式を行うことでかえって性能が低下する場合があることが知られている。そのため、今回の検討では衝突回避を行わないALOHA方式を使用し、衝突やそのほかの原因で損失したフレームに対しては再送制御で確実に送信する方針を取った。

再送制御は、受信側でACK(Acknowledgement:肯定応答)を返送することで送信確認を行う方式を用いたが、ここでも高遅延による影響がある。ACKによる再送制御では、フレームを送信してから一定時間待機し、時間内に送信先からのACKを受信するかどうかで送信成功/失敗を判定する。この待機時間はフレームを送信してから、ACKを受信するまでの往復伝搬時間を考慮して設定する。そのため想定する伝搬遅延が長くなる程長い待機時間が必要になり、効率が悪くなってしまう。ACKによる効率の低下の対策として後述するブロックACK方式を検討した。

(2)ブロックACK方式

各フレームごとにACKによる到達確認を行う場合、連続してフレームを送信するとき、次のフレームの送信をACKが受信されるまで待機する必要があるため効率が悪くなる。そこで、無線通信分野でよく用いられるブロックACK方式を水中音響通信にも適用した。ブロックACK方式は、フレーム送信1回ごとにACK受信待機せず、連続してフレーム送信を行い、複数フレームに対してまとめて1つのACKを返すことでスループットを向上する方式である。

水中音響通信の伝搬遅延や干渉によるフレーム損失を考慮してシミュレーションによりブロックACK方式を評価した。送信2台、受信1台からなるネットワーク上で通信距離2000m、ブロック送信可能な最大フレーム数4、アクセス制御はALOHA方式、フレームサイズ1500Byteの条件で評価した。

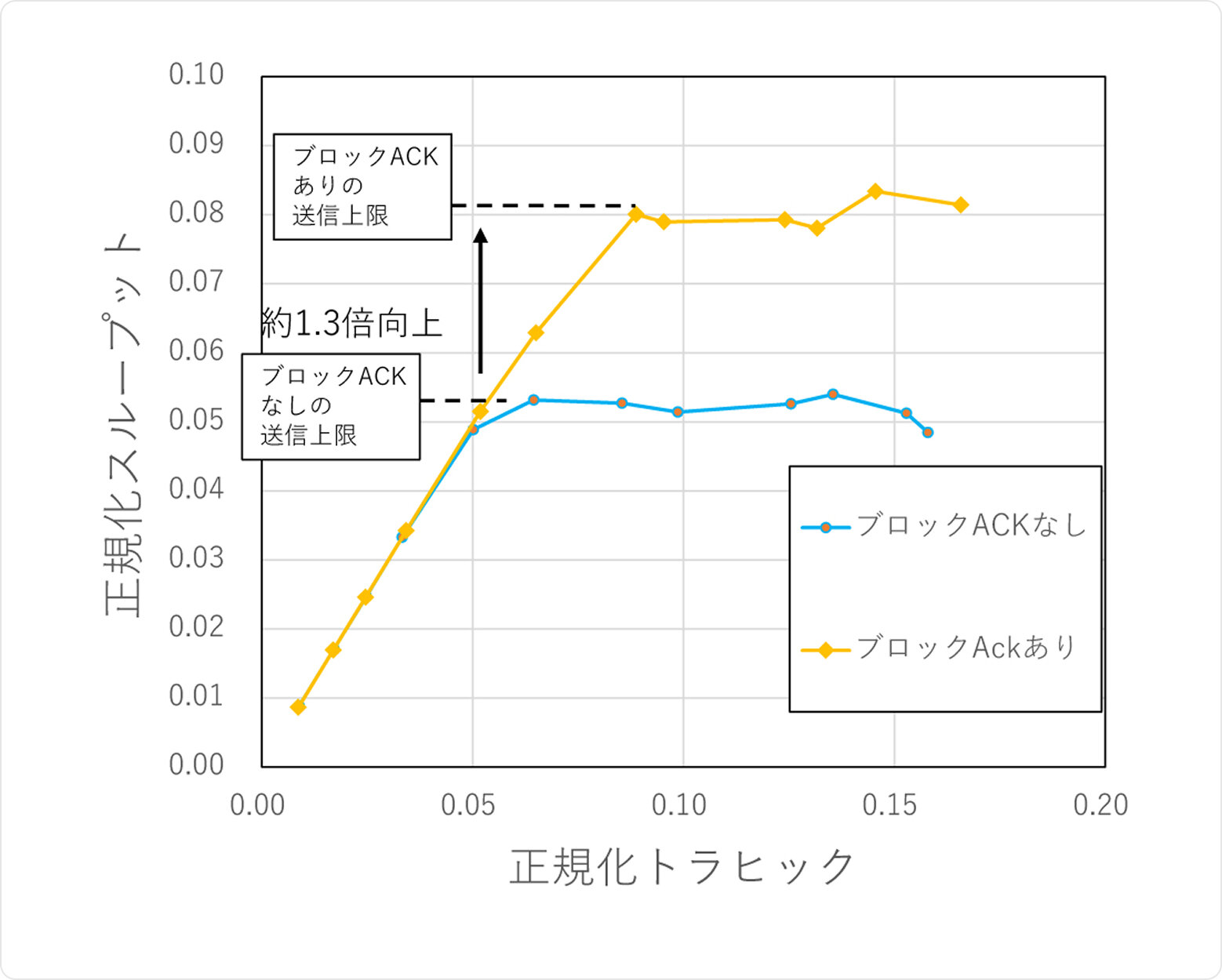

図5にシミュレーション結果を示す。図の縦軸の正規化スループットは総時間のうち送信成功したフレームの受信に使用された時間の割合であり、横軸の正規化トラヒックは総時間のうち発生したフレーム長の割合である。またブロックACKなしは、フレーム送信1回ごとにACK待機する場合の結果である。

ブロックACKなしの場合は、正規化トラヒック0.06付近で正規化スループット0.05程の上限に達しているのに対してブロックACKを用いることで上限が1.3倍程向上していることが確認できた。

(3)実環境での基本動作の確認

海上試験では試験時間が限られており基本動作の確認を優先したため、ブロックACKの評価は実施できなかった。そのため、ブロックACKなしの評価とシミュレーション結果との比較を行う。

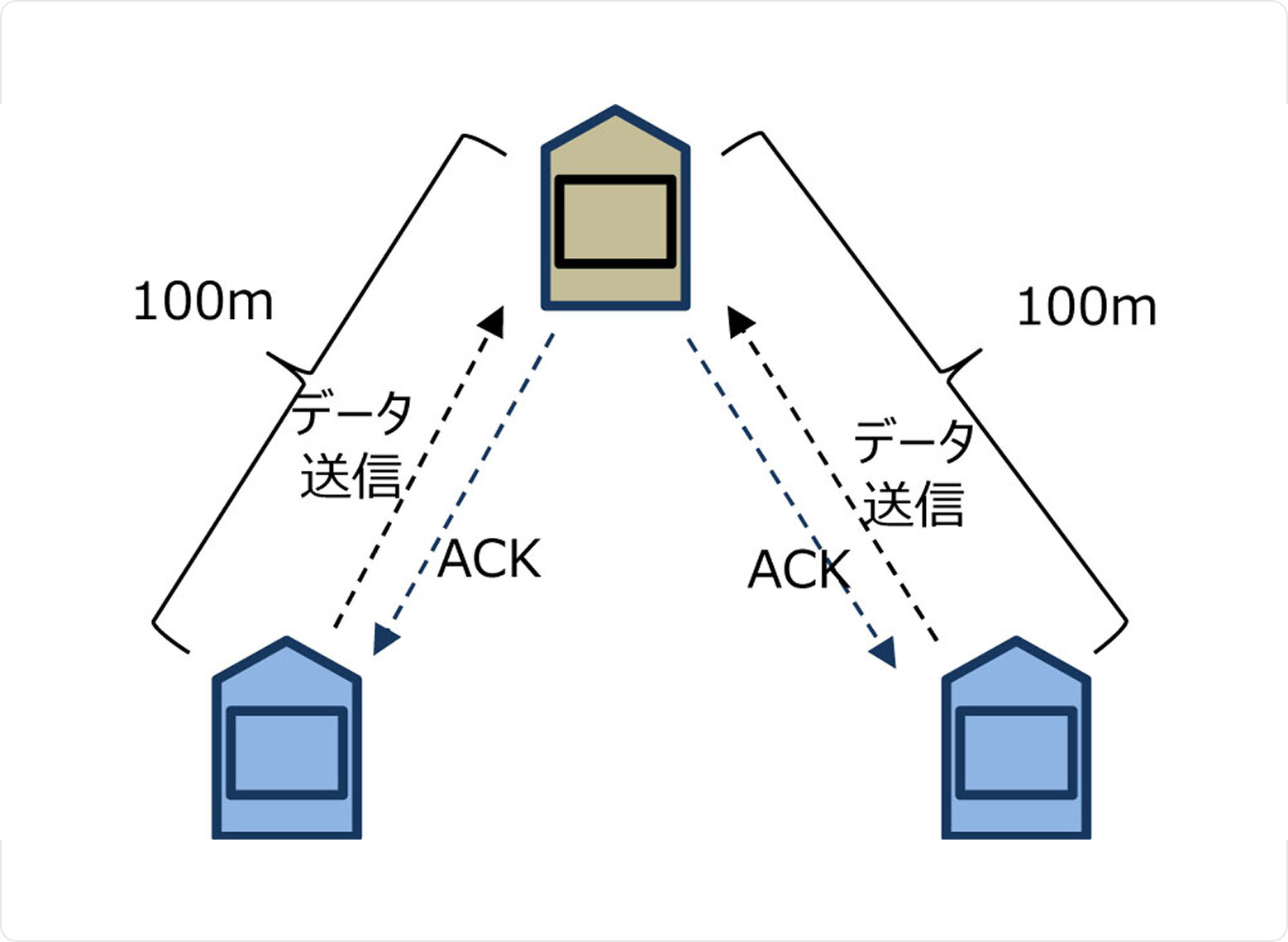

データ受信とACKの返送を行う船を1隻、データ送信とACK受信を行う船を2隻の合計3隻を用いて海上試験(水深100m海域)を行った。図6に海上試験での船の配置を示す。試験では各船の距離が100mになるように船を配置し、停止した状態で送受信を行い、ブロックACKなし(フレーム送信1回ごとにACK待機する)の場合の動作確認を行った。また、高頻度でデータを送信し、干渉が発生しやすい状況でスループットを測定した。

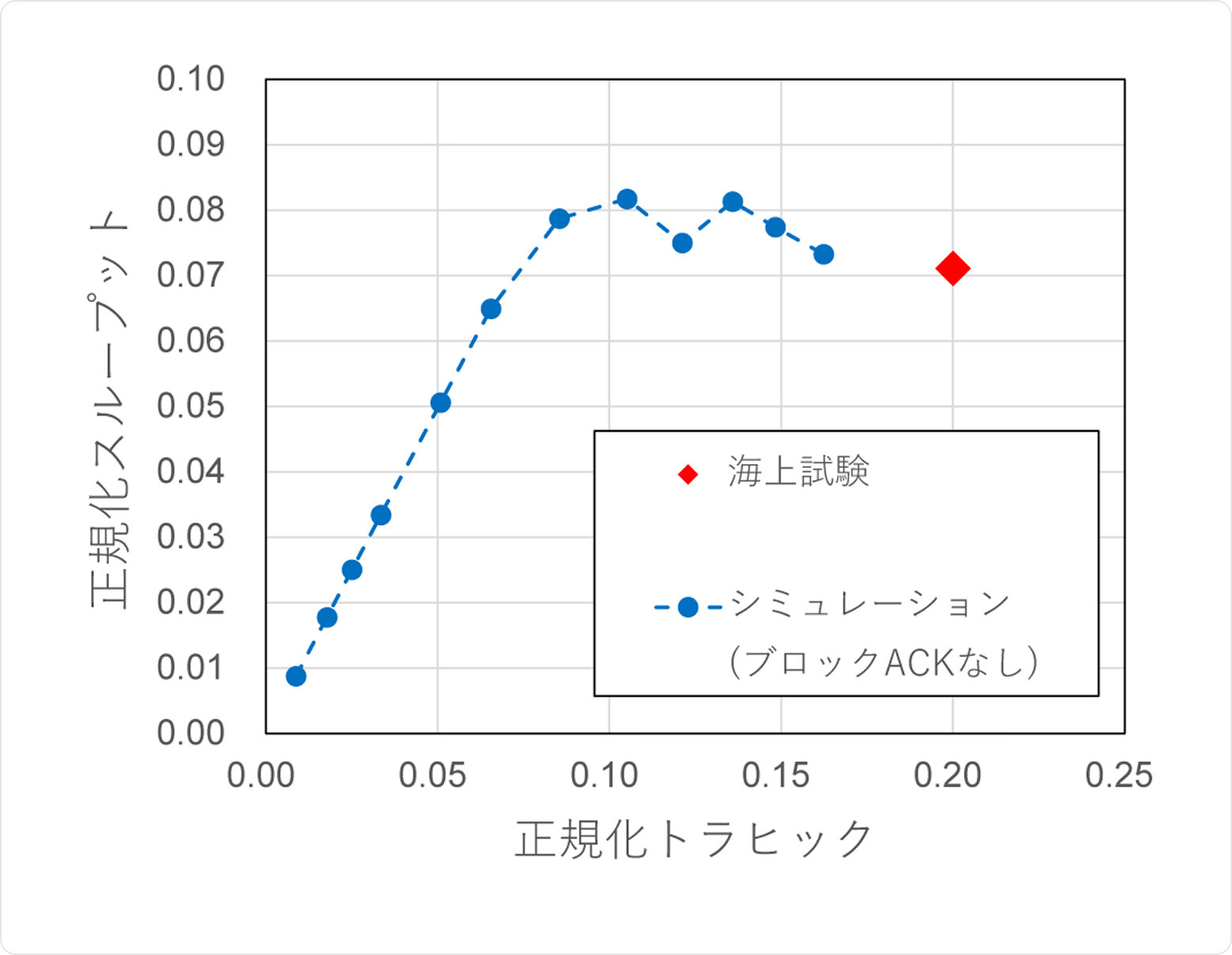

図7に海上試験の結果を示す。図中の◆の点が海上試験で実測したスループットで、●が海上試験と同条件でシミュレーション評価を行った結果である。海上試験で高負荷を与えた際のスループットが0.071、シミュレーションで計算したスループット上限が0.075~0.081となり、海上試験とシミュレーションで同様の結果が得られることが確認できた。

今後の展望

今回、図1に示す技術開発のステップに対する、STEP1:水平方向通信、STEP2:複数ビークルへのデータ通信について開発の概要を説明した。現在はSTEP3:マルチホップ通信の実現に向けた開発を実施しつつ、これまでに開発した新しい通信方式を実装した通信モデムの装置開発に着手している(2026年度リリース予定)。

参考文献

(参考文献1)Daniel B. Kilfoyle, Arthur B. Baggeroer: The State of the Art in Underwater Acoustic Telemetry, IEEE JOURNAL OF OCEANIC ENGINEERING, VOL.25, NO.1, p4-p27, 2000

筆者紹介

武田啓之:Hiroyuki Takeda. 技術本部 先行開発センター 海洋技術先行開発部

中津尚大:Takahiro Nakatsu. 技術本部 先行開発センター モビリティIoT先行開発部

用語解説

OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重)

ディジタル通信で用いられる技術。通信帯域をサブキャリアと呼ばれる小帯域に分割して送信する通信方式でマルチパス耐性に優れる。無線LANなど、広く利用されている。

受波アレイ

受波器を複数ならべたもので信号対雑音比の改善などに利用できる。

CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance:搬送波感知多重アクセス/衝突回避)

無線通信で用いられる媒体アクセス制御方式の一つ。送信する前にキャリアセンス(ほかの装置の送信信号の感知)を行い、無線チャネルの使用状況を確認してから送信する。ほかの装置の送信を検出した場合は、ランダムな時間待機してから再度キャリアセンスを行う。

ALOHA

媒体アクセス制御方式の一つ。送信側は送信データが発生すると、無線チャネルの使用状況によらず、すぐに送信開始する。