Beyond 5Gに向けた映像サービスのための双方向CDNの開発

本記事のリーフレット

IoTやAIを活用し社会の変革を目指すSociety 5.0では、高品質ネットワークに自律走行ロボットなどが接続されることにより、さまざまな映像サービスの提供が期待される。本稿では、Society 5.0の映像サービスに必要な双方向CDNの機能とプロトタイプ開発について述べる。

はじめに

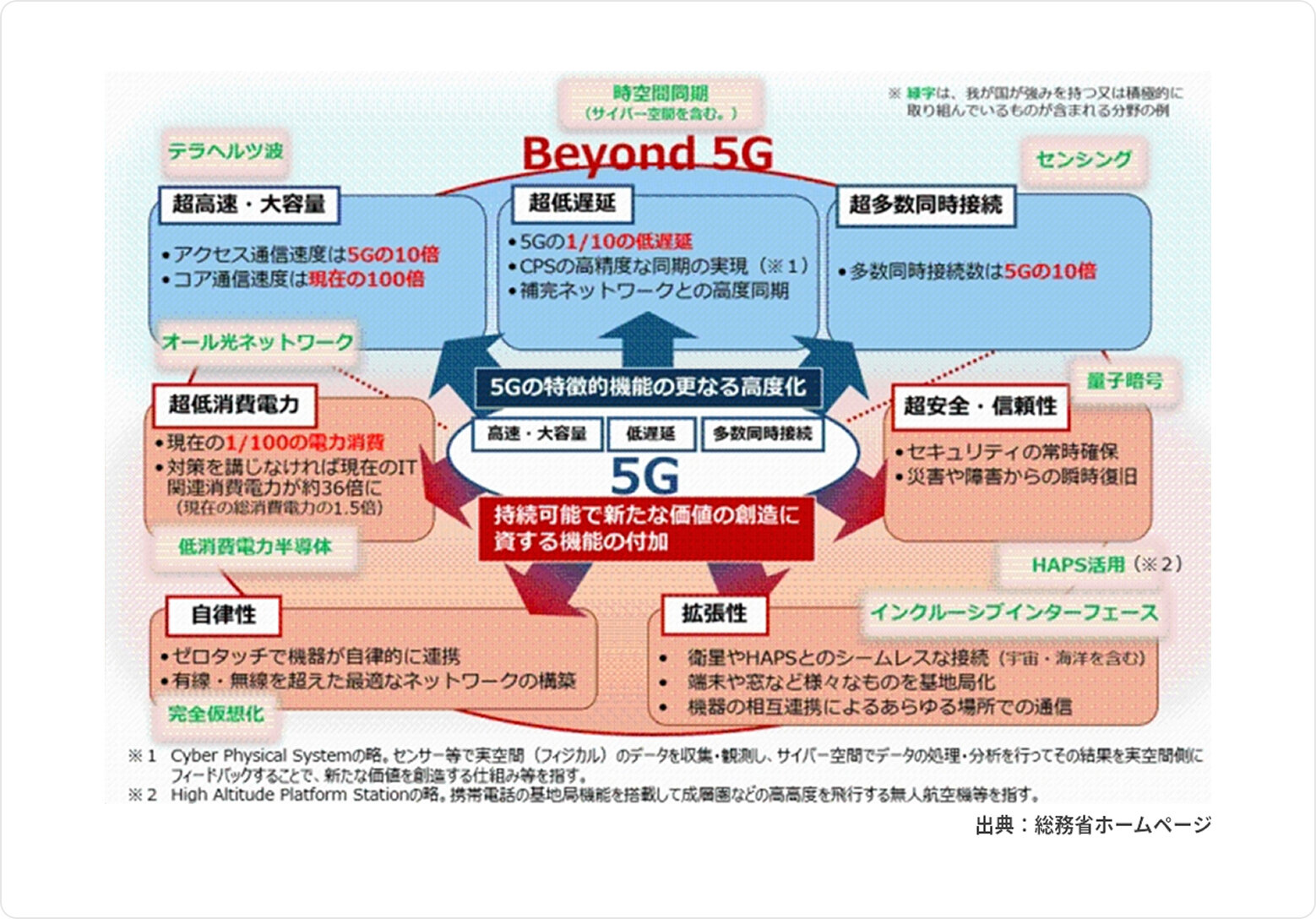

移動通信システムは、世代を重ねる中で通信基盤から生活基盤へと進化してきた。各国で導入が進んでいる第五世代移動通信システム(5G)は、生活基盤を超えた社会基盤へと進化すると見込まれるが、その次の世代のBeyond 5G(いわゆる6G 以下、B5G)は、サイバー空間を現実世界(フィジカル空間)と一体化させ、Society 5.0のバックボーンとして中核的な機能を担うことが期待される。

B5Gでは、従来の移動通信(無線)の延長上だけで捉えるのではなく、有線・無線や陸・海・空・宇宙などを包含した統合的なネットワークと考えられている。5Gの特長である「高速・大容量」、「低遅延」、「多数同時接続」の機能をさらに高度化することに加え、新たに「超低消費電力」、「通信カバレッジの拡張性」、「自律性」、「超安全・信頼性」などの機能の実現が期待されている(参考文献1)。

OKIで現在開発中の技術である双方向CDN(Bi-direction Contents Delivery Network)とは双方向のデータ通信に対して適用するCDNを指す技術であり、映像サービスに対する映像の乱れの削減、ライブ遅延・停止の回避、遠隔地間の同期視聴などのシステム要求を満たすための制御技術である。本技術について、B5Gで研究開発が進む自律ネットワーク(Autonomous Network 以下、AN)統合基盤と連携し、複数通信事業者(モバイル・固定)のネットワーク状態を把握してNWリソース(キャッシュサーバー)、経路情報、Multi-access Edge Computing(MEC)を有効活用することで、映像サービスに対する要求に対応する技術開発を行っている。また、双方向CDN技術の適用先としてカメラ付きの自律移動ロボット(Autonomous Mobility Robot 以下、AMR)の利用を想定し、サービスを利用する端末数の変化やサービス内容の変化への適応などを検討した。開発した技術は、ほかのサービス(ユースケース)、たとえば家庭内の据え置きのTVや家庭内のモバイル端末がつながるようなインターネット上のCDN制御にも適用可能としサービス品質を維持することを目指す。

双方向CDNを使う場面-遠隔動物園ツアー

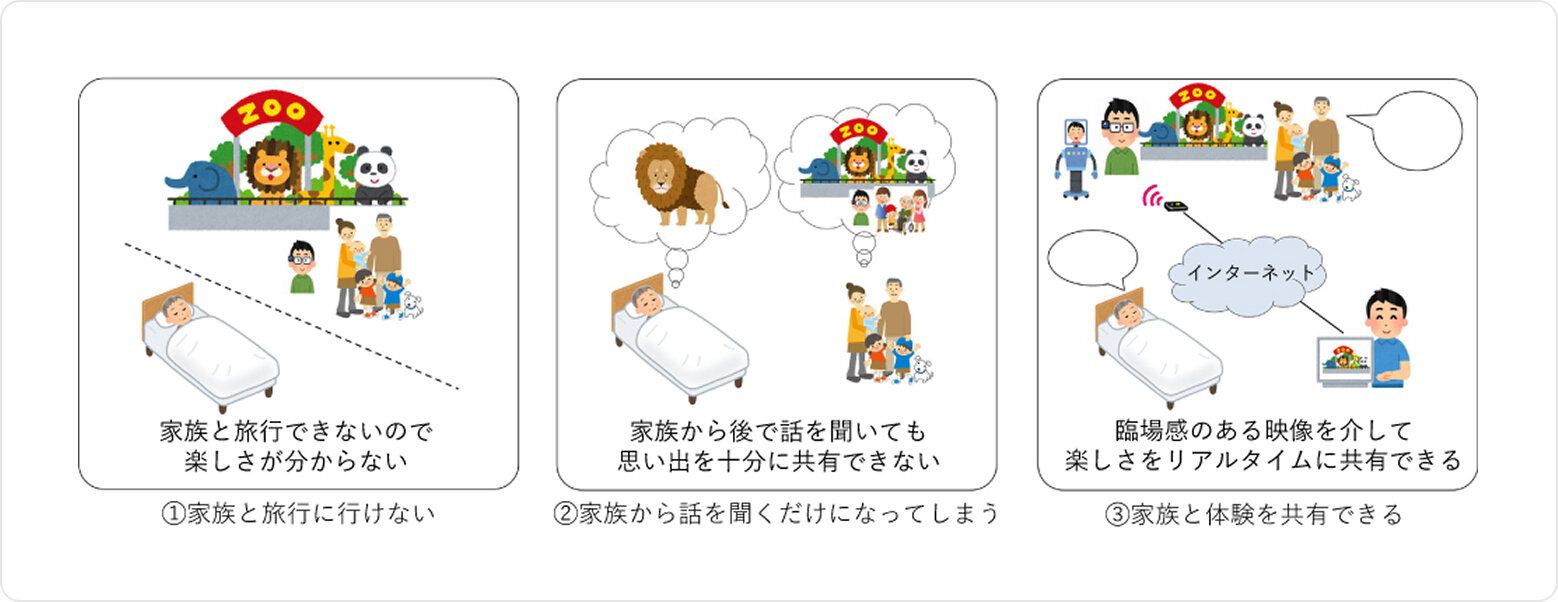

双方向CDNを使う場面を、家族や友人などのグループが情報通信技術を使って動物園をツアーするような遠隔動物園ツアーサービス(Remote Zoo Tour Service 以下、RZTS)を例として説明する。現状、図2の①のように外出困難な方は家族や友人と旅行ができないのでその旅行の楽しさを家族で共有できない。旅行が終わってから、図2の②のように外出困難な方が家族や友人から旅行の話を聞いても楽しい思い出を十分に共有することができない。この課題を解決するために、双方向CDNを用い、図2の③のような旅行中リアルタイムにコミュニケーションをとり、旅行体験を共有できるRZTSの社会実装を目指し開発を行っている。

RZTSは、動物園で案内人またはAMRが移動しながら、システム利用者に対してネットワークを介した映像配信を行うシステムであり、複数の遠隔地にいる利用者間で、配信された映像を視聴しながら、通話を違和感なく楽しむことができるシステムを目指している。本システムの課題は、複数遠隔地への映像配信において、配信経路の違いにより映像表示時刻にばらつきが発生することで、利用者間の通話によるコミュニケーション内容にズレが生じてしまう点である。この課題を解決するために、遠隔地にいる人同士で同期がとれた動物園の映像を視聴できるようなB5Gのサービスが求められる。そのためより高度なネットワーク制御で、ANと双方向CDNとAMRが連携することで現地および遠隔地同士の再生を同期させる同期視聴方式を検討した。

筆者らは、高精細映像を複数遠隔地の利用者に配信するサービスに対して適用する双方向CDNの研究開発を行っており、ANによるネットワーク制御(たとえばデータセンター内のMECや、それをつなぐNWの遅延や揺らぎを最小にするネットワークの選択)の結果を受けた、遠隔地間の映像同期を実現するための、遅延の動的計測と遅延の埋め込みによる同期制御の方式を開発した。この方式を適用することで、利用者それぞれの視聴する映像は同期することができ、映像を見ながら遠隔地にいる利用者同士でスムーズなコミュニケーションを取ることができる(参考文献3)。

同期視聴検証のためのプロトタイプ

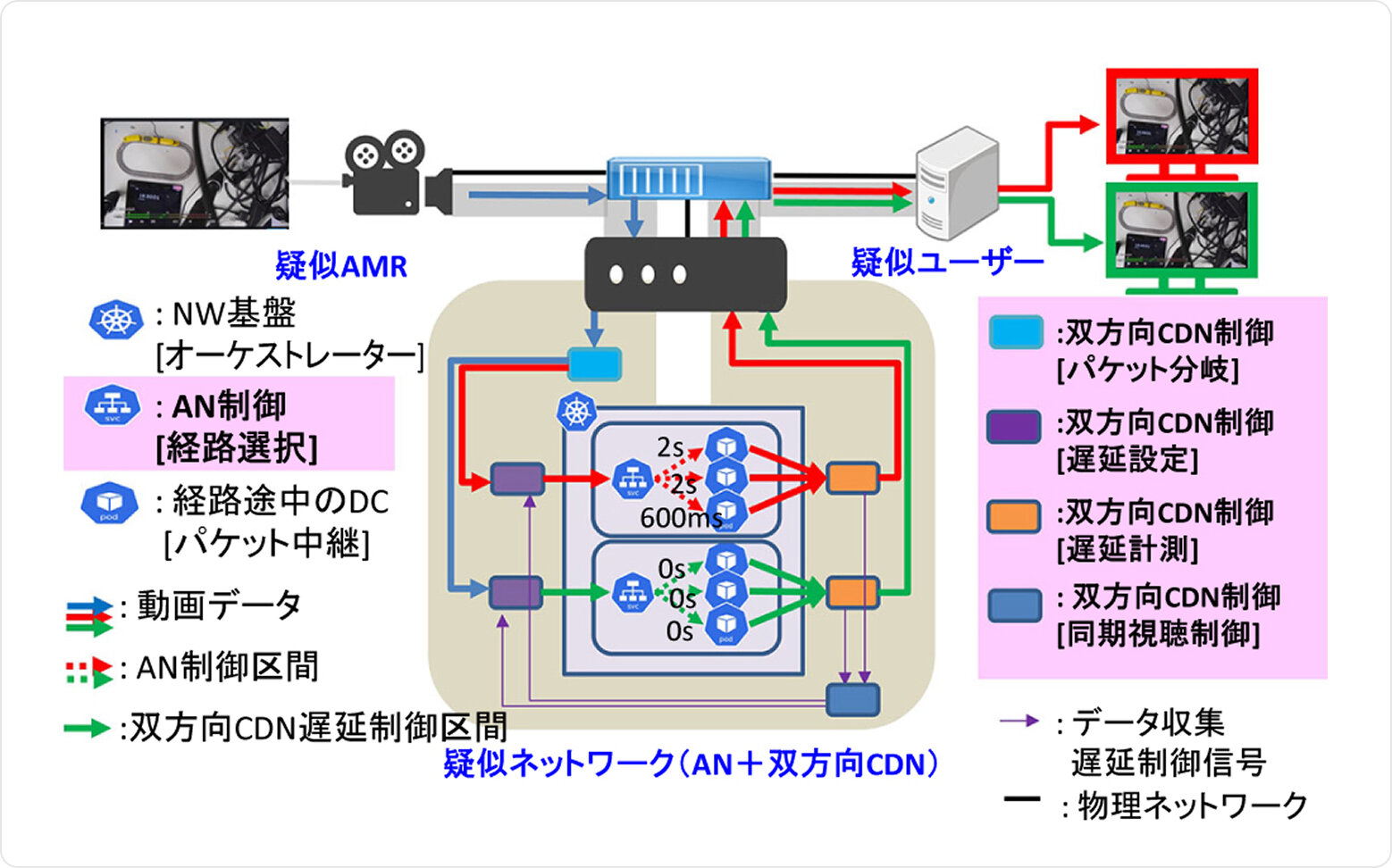

RZTSの課題は、複数遠隔地への映像配信において、配信経路の違いにより映像表示時刻にばらつきが発生する点である。そのため案内人またはAMRの映像撮影した映像を遠隔地で同期視聴するためのAN制御と双方向CDN制御について検証するため、同期視聴プロトタイプを開発し評価した。

同期視聴プロトタイプでは、図2において③のような遠隔動物園ツアーを実施するとして、利用者は2か所の遠隔地から参加し、動物園で撮影した映像をそれぞれの端末で視聴するような状況を想定して開発した。

図3は同期視聴プロトタイプの構成図である。図3のAMRを想定した疑似ロボットのカメラで撮影しエンコードした動画データを双方向CDNに送る。続いて、双方向CDN[パケット分岐]にて動画データを2つに分岐させ、双方向CDN[遅延計測]でそれぞれ遅延を計測する。双方向CDN[遅延計測]から送られた動画データはそれぞれANにて遅延を減少させるための経路を選択し迂回する。さらに、双方向CDN[遅延設定、同期視聴制御]にてANで調整できない遅延に対する制御を行う。その後、疑似ユーザーが視聴する2つの動画データは同期がとれた状態となる。

同期視聴プロトタイプでの検証の結果、開発した双方向CDNを適用することで、2端末間の映像のズレが解消され同期された状態になることを確認した。次のステップでは、ANと双方向CDNとの連携を検討し、RTZSで求められる構成により近い環境での検証を行うこととした。具体的には、①ANと双方向CDN間のインターフェースの実装と、②AN・双方向CDN・AMRそれぞれの機能改善、③ネットワークのノード数・端末数を増やした場合の検証である。

①については、本サービス開始前にAMRや端末の位置情報をANに通知することでネットワーク品質を最適化できる。移動端末の場合、位置の変化を適切に通知する必要がある。さらに双方向CDNからANに対するネットワーク要求の記述方法の検討、下位層ネットワークに対するAN動作結果の監視方法について検討が必要である。②については、ANでは下位層ネットワーク制御のコントローラーやネットワークのメトリック測定のための機能で、ネットワーク経路を変更するため必要な情報を収集する。双方向CDNではエンドユーザー端末に合わせた映像や音声のエンコード、遅延を減少させるための制御機能、さらにほかのネットワークとの通信機能で収集した情報をもとに同期視聴を行う。AMRではBeyond 5Gに向けた新しいNWが乱れた場合でも映像を乱れなどなく配信できるようなサービスが必要となる(参考文献4)。

③については、NICT総合テストベッド(参考文献5)を用いることで同期視聴プロトタイプよりもネットワークのノード数や接続する端末数を増やすなど規模を大きくして評価を行った。

AN連携機能を有するプロトタイプ

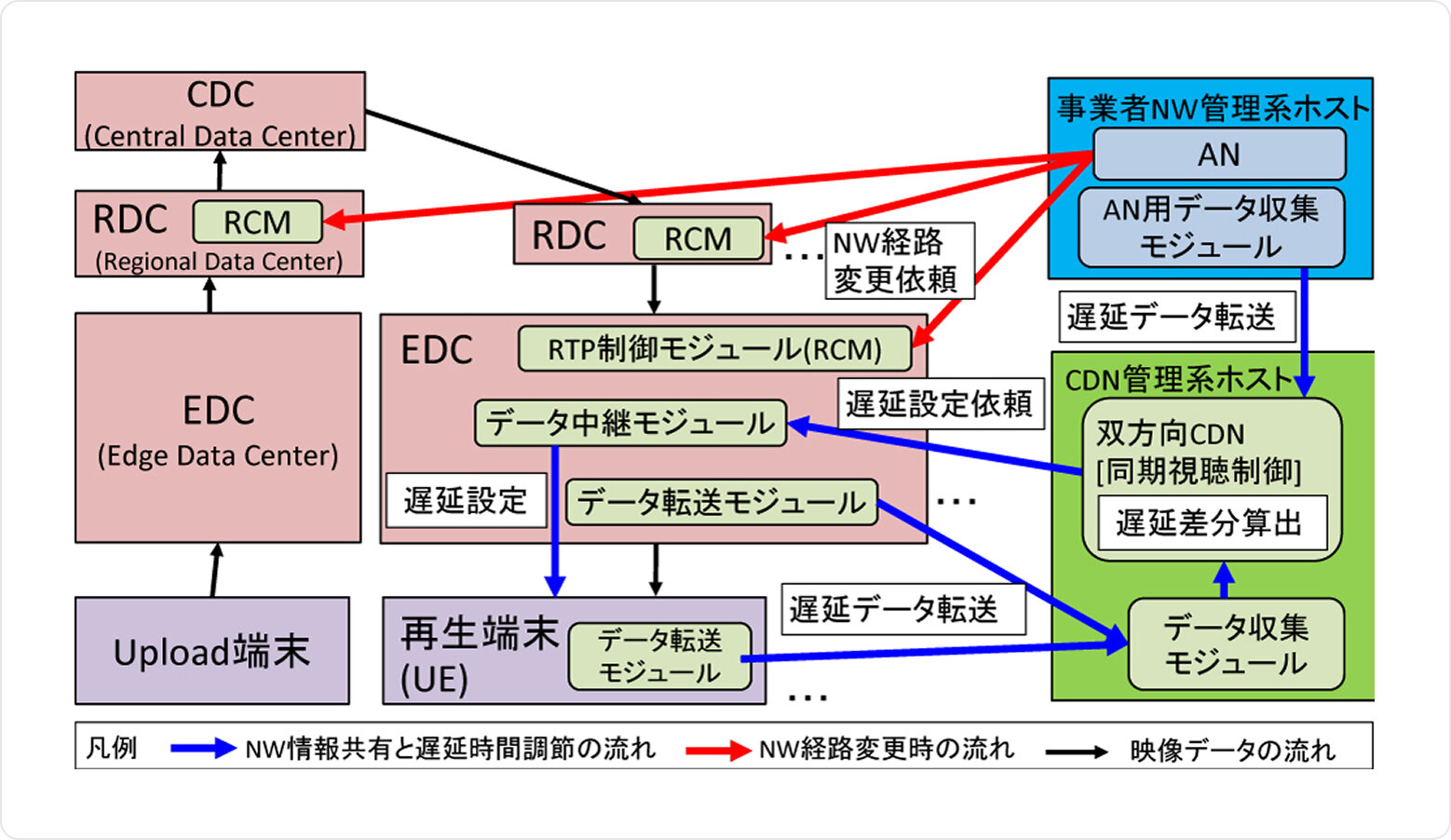

B5G時代のネットワークはANにより制御されることが期待されるため、双方向CDNが同期視聴制御を行うためのNW情報(遅延、経路など)は双方向CDNが計測し収集するのではなく、ANから取得することが望ましい。RZTSの社会実装に向け、ANと双方向CDNが連携し、多数の遠隔地にある端末がサービスを利用している状態でも正常に同期視聴制御が動作する必要がある。ANと双方向CDNの連携方式として①NW情報(遅延)の共有、②NW経路変更の2点について検討し、図4のようなプロトタイプの開発を行った。

①ではANと双方向CDNの双方が管理するNW情報を収集するモジュールを設計し、各制御部からお互いのNW情報参照方式を検討しプロトタイプ上に実装した。この連携により、図4の青矢印のようなANのNW情報を用いた複数端末間の同期視聴制御を行うことが可能となる。②ではNW経路上のデータ中継モジュールのAPIを設計し、ANの要求に従ったデータ送受信先の変更を可能とした。この連携により、図4の赤矢印のようなAN制御下のNW経路変更(最適化、障害迂回など)を双方向CDNの配信経路に反映することが可能となり、同期視聴制御時の転送遅延時間を最小の状態に維持することが可能となる。

動作検証のため、複数端末間の同期視聴制御を検証するプロトタイプ(連携検証プロトタイプ)を全国5拠点のNICT総合テストベッド上に開発した。図4におけるCDC・RDC・EDCをそれぞれ1つの地域として5拠点とした。モジュールを配置するVMは同期視聴プロトタイプと比較して約3倍の58台利用し、再生端末数も2端末から5端末へと規模を拡大した。本検証では、Upload端末より送出された映像を遅延が不均一な5つの再生端末で受信するようにした。これは、同期視聴プロトタイプの場合よりも、RZTSに参加する利用者が多いこと、さらにそれぞれの利用者が5か所の遠隔地から参加することを想定している。

検証方法としては、同期視聴制御を動作させる前後で端末ごとの遅延を測定した。同期視聴制御動作後に想定どおりの動作ができているかについては、5つの再生端末ごとの遅延時間を確認し同じ時間になっていることで問題ないと判断した。さらに、ANのNW経路最適化を動作させる前後で同様に遅延を計測した結果、動作後はUpload端末から再生端末までの遅延時間が短くなっていることを確認した。連携検証プロトタイプでの検証結果から、ANと双方向CDNが連携することによって5再生端末でも遅延を制御して同期すること、常にNWの最適化を行っておりNW経路の変更ができるため、遅延が最小の状態を維持できていることを確認できた(参考文献6)。

まとめと今後の取組み

Society 5.0では、高品質ネットワーク(NW)に自律走行ロボットなどが接続されることにより、さまざまな映像サービスの提供が期待される。このSociety 5.0の中核を担うBeyond 5Gはサイバー空間を現実世界と一体化し5Gを高度化し、「自律性」などの新たな機能の実現が期待されている。

双方向CDNはSociety 5.0に向けた技術であり自律的にNWを維持管理する自律NW(AN)との連携を行い映像の乱れ,ライブの遅延・停止を回避(削減)する技術である。筆者らの部署では、双方向CDN技術の研究開発を行うと共に、技術の適用先として遠隔動物園ツアーサービス(Remote Zoo Tour Service, RZTS)という複数の遠隔地ユーザーが、動物園の映像を視聴しつつ通話によるコミュニケーションが違和感なく楽しめるシステムの開発を進めている。本開発では双方向CDN技術の同期視聴制御を使った同期視聴プロトタイプおよび、それを拡張した連携検証プロトタイプを開発した。ANと双方向CDNの連携も有効活用することで端末の同期をとりつつ、遅延を最小化できることを確認できた。

今後は、将来RZTSなどのリモートサービスの社会実装に向け、課題の解決やここまで作成したプロトタイプを元にさらに研究開発を進めていく。また、高齢化社会となり、移動しなくても円滑なコミュニケーションを実現できる新しいサービスにもこのシステムを利用してもらえるようにしていきたい。

謝辞

本研究成果は、国立研究開発法人情報通信研究機構の委託研究[No.01701]により得られたものです。

参考文献

(参考文献1)総務省:Beyond 5G(6G)に向けた技術戦略の推進(外部サイト)

(参考文献2)総務省:Beyond 5G推進戦略(概要) [4.2MB](外部サイト)

(参考文献3)Yamamoto et al.: "Metaverse application and standardization with autonomous mobile robots, bi-directional CDN and autonomous network", ITU Workshop on "Multimedia and Metaverse" (2022).

(参考文献4)髙橋美乃里、山本秀樹、岩下将人、金田悠作、Leon Wong、浦野健太、米澤拓郎、河口信夫:自律ネットワークにつながる自律移動ロボットを用いる映像サービス実現に向けた初期プロトタイプの開発、2023年3月、2022年 電子情報通信学会総合大会

(参考文献5)NICT:NICT総合テストベッド概要説明(外部サイト)

(参考文献6)髙橋美乃里、山本秀樹、岩下将人、金田悠作、Leon Wong、浦野健太、米澤拓郎、河口信夫:自律ネットワークと双方向CDNの連携方式について、2023年9月、2023年 電子情報通信学会ソサイエティ大会

筆者紹介

髙橋美乃里:Minori Takahashi. 社会インフラソリューション事業部 マルチメディアネットワーク部

山本秀樹:Hideki Yamamoto. 社会インフラソリューション事業部 マルチメディアネットワーク部

近藤法夫:Norio Kondo. 社会インフラソリューション事業部 マルチメディアネットワーク部

岡野郁徳:Ikunori Okano. 社会インフラソリューション事業部 マルチメディアネットワーク部

岩下将人:Masato Iwashita. 社会インフラソリューション事業部 ネットワークソフトウェア開発部