新商品概要/トピックス

本記事のリーフレット

「睡眠習慣を改善する行動変容サービス「Wellbit Sleep™」を発売

プレスリリース:2024年4月16日

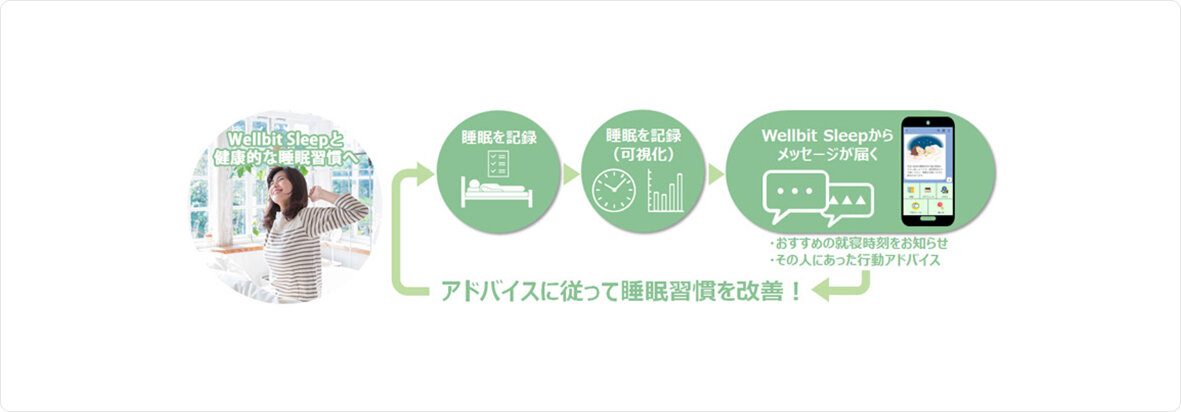

OKIは、行動変容技術を活用し、睡眠習慣を改善する行動変容サービス「Wellbit Sleep(ウェルビット・スリープ)」の販売を開始しました。利用者がLINEなどのスマートフォンアプリに入力した睡眠に関するデータをもとに健康的な睡眠につながる行動アドバイスを判断し、最適なタイミングで配信するクラウドサービスで、4週間の短期間からサービス利用が可能です。6月から健康増進サービス事業者向けに提供を開始しています。

アピールポイント

厚生労働省の調査によると、現在、日本の一般成人の30~40%が何らかの不眠症状を有し、日中に不調が出ることが問題視されています。OKIは2020年度より国立大学法人京都大学および株式会社ヘルステック研究所と共同研究を開始し、スマートフォンを活用して健康的な睡眠習慣を支援するアプリケーションを共同開発、京都大学によって睡眠に問題意識を持った労働者を対象とした臨床試験を実施してきました。

今回販売を開始した「Wellbit Sleep」は、OKIが独自開発した行動変容プラットフォーム「Wellbit」に、OKIが京都大学およびヘルステック研究所と共同研究した睡眠医学の知見である「メッセージ規則」を搭載しています。

睡眠に問題意識を持つ労働者を対象として京都大学が実施した「Wellbit Sleep」の臨床試験では、睡眠の自覚が改善されることが確認されました。また、2023年度にOKIグループの社員200名を対象に実施した4週間の試験利用では、実験参加者全体の生産性向上が確認されています。

JSTの「海面から海底に至る空間の常時監視技術と海中音源自動識別技術の開発」を受託

プレスリリース:2024年6月6日

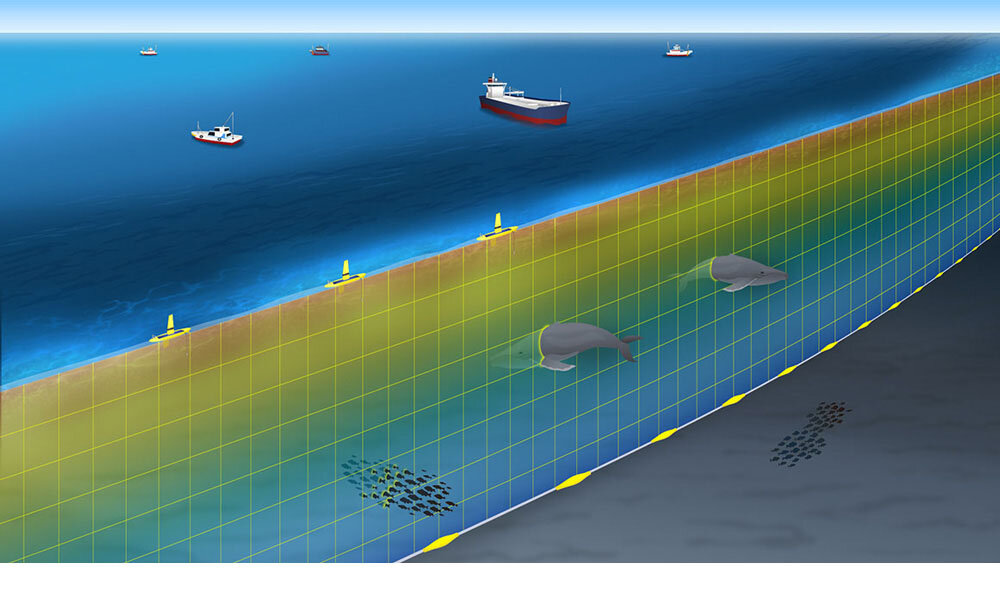

OKIは、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、JST)が進める経済安全保障重要技術育成プログラム「先端センシング技術を用いた海面から海底に至る海洋の鉛直断面の常時継続的な観測・調査・モニタリングシステムの開発」における研究開発課題「海面から海底に至る空間の常時監視技術と海中音源自動識別技術の開発」を受託しました。これにより、水中音響技術とAI技術を用いたスマートセンシング(注1)の研究開発を、研究代表機関の国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下、JAMSTEC)と共同で開始します。

OKIは独自のAI技術による「音」の識別に関する研究を行っており、海底から海面までを常時監視を実現する「鉛直断面観測システム」の構築を、JSTのもとでJAMSTECと協力しながら進めます。音響センサーを取り付けたケーブルを海底に敷設し、海底から海面までをカーテンを引くように海中音を常時観測することで、海面や海中を移動する船舶や生物などを識別検知し、海洋分野の安全に貢献します。

福島銀行に納入したセルフ入出金機「SmartCashStation」が本格稼働を開始

プレスリリース:2024年7月16日

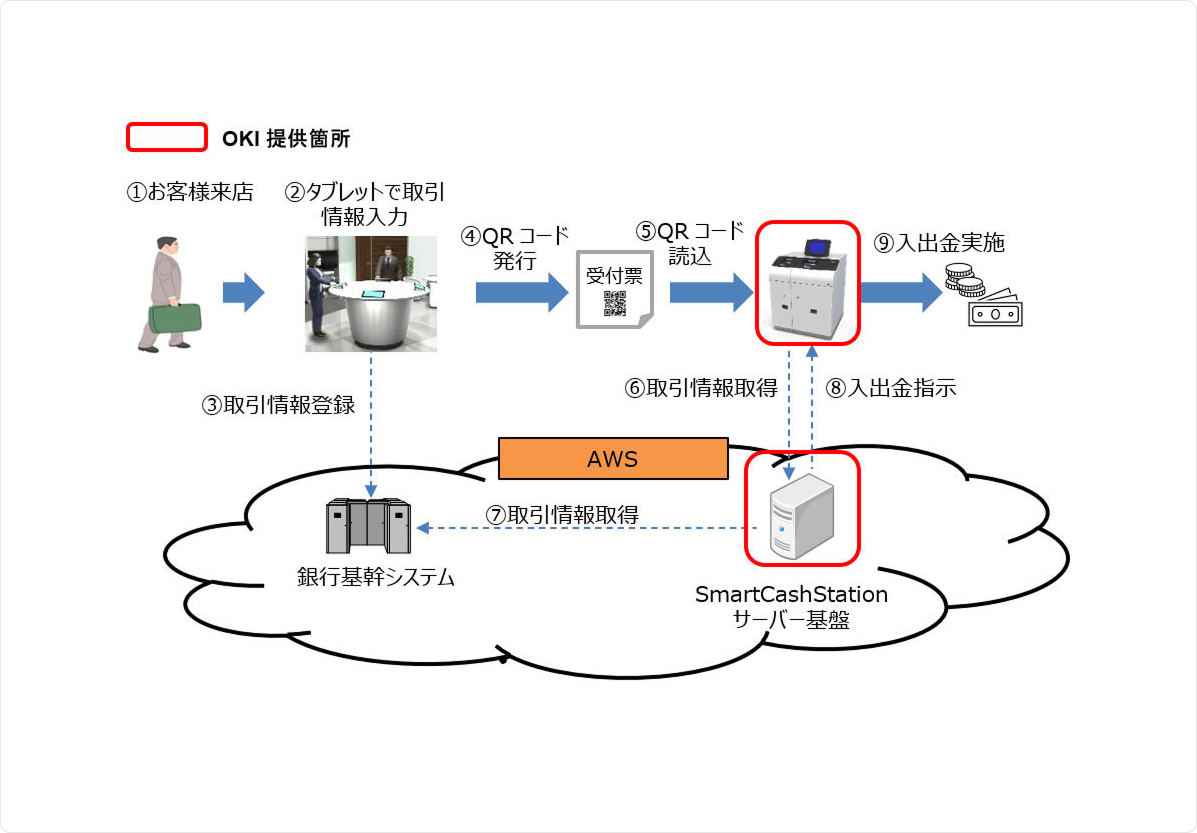

OKIが株式会社福島銀行へ2023年度に納入したセルフ入出金機「SmartCashStation」が本格稼働を開始しました。来店されるお客さま自身が現金の入出金を行うことで、窓口業務の負担軽減や業務効率化を実現し、コンサルティング業務の人員を増加させ、営業力強化を目指します。

福島銀行では、銀行取引をスマート化させる「次世代バンキングシステム」の構築を進めており、「SmartCashStation」は、現金取引を行うセルフ操作型入出金機として採用されました。本製品は取引情報を保有する銀行基幹システムと連携しリアルタイムに情報を取得するため、お客さまが事前に取引情報を入力したタブレットで発行されたQRコード®をかざすだけで入出金操作が可能となり、スピーディーな取引を行うことができます。

サーバー基盤は、SBI地方創生バンキングシステム株式会社により環境が整備されたアマゾンウェブサービスジャパン社のクラウドプラットフォーム「Amazon Web Services(AWS)」上に構築されており、高価なサーバー機器を導入せずに高いセキュリティや可用性を実現しました。また、複数の銀行に対応するシステム構成のため、「次世代バンキングシステム」に参入予定の金融機関は新たな基盤を構築することなく本製品の導入が可能となります。

最先端半導体対応の超高多層プリント配線板製造ラインを上越事業所に新設

プレスリリース:2024年7月25日

OKIサーキットテクノロジー(以下、OTC)は、AIやデータセンター、次世代通信網などに使用される最先端半導体の製造・検査装置に搭載する超高多層PCB(プリント基板)の回路形成ラインを上越事業所に新設し、本格稼働を開始しました。これは、OKIが注力するEMS事業の中でも特にPCB事業における半導体、航空宇宙、防衛、ロボット、次世代通信などの分野への技術開発・増産投資の一環です。半導体の製造・検査装置メーカーをターゲットとした売上拡大を目指します。

上越事業所内の製造エリアを3300平方メートル増床(従来比約1.2倍)し、極薄材料対応表面処理ライン新設、ダイレクトイメージ装置を増設しました。また、回路形成プロセスの動線を最適化し、生産能力は従来比の約1.4倍になり、生産品質も向上します。さらに、0.03ミリメートルの極薄材料から8ミリメートルの厚板材料までの自動搬送およびダイレクトイメージ装置の増強により、高精度回路形成と高精細エッチングラインによる線幅精度向上(伝送特性安定化)を実現させ、あわせて、高精度穴明け装置の増設により、極小径穴加工(φ0.01以下)の能力が向上し、110層を超える超高多層、高精細基板の提供が可能となります。

洋上発電開発や海底資源開発などでの使用を想定したコンパクトで持ち運び可能な水中音圧計「SW1050」を発売

プレスリリース:2024年10月7日

OKIグループで海洋音響関連事業を手掛けるOKIコムエコーズ(以下、OCE)は、洋上発電開発や海底資源開発に向けたコンパクトで持ち運び可能な水中音圧計「SW1050」を10月7日より販売開始しました。本商品は、ハイドロホン(注1)や高精度アンプ、A/D変換器などの計測機器を一つにまとめた装置で従来品より操作性や計測精度が向上しました。これにより、幅広い分野で水中音の計測や監視が簡単に行え、現場作業者の負担を軽減し、より精確なデータ収集と分析に寄与できます。

「SW1050」は、ハイドロホンと高精度アンプ、A/D変換器、帯域制限フィルターなどの機能を一体化することで、コンパクトで持ち運び易く、現場での取り扱いが容易な仕様となっています。ハイドロホンは広範囲の周波数10Hz~100kHzに対応し、水中音圧計本体は可変範囲の広いアンプを採用しています。これにより、人間の聴力では感知できない高周波数から振動として感じる低周波数までの広い周波数範囲に対応し、音圧レベルも大きな音から遠方で発生し減衰してしまった小さな音まで幅広く計測することができます。水中音圧計本体は、計測精度や操作性の向上が図られています。FPGA(注2)の採用により処理速度を50%以上向上させ、瞬時データや過去データのグラフ表示を可能としました。A/D変換器の分解能を8bitから12bitに上げることで、単発音計測やピークホールド計測も高精度に行えます。また操作部分をタッチパネル化することで、防滴に優れ洋上でも使用も安心して使用できます。バーコード表示とデータ値のデジタル表示により、明確に数値と比較できるため、専門知識がない現場作業者でも取り扱い易くなっています。

OCEは、海洋事業者に向けた水中音響商品を提供し、海洋資源の保全、海洋データの収集など多様な分野での研究と実務に貢献していきます。

水中の音波を電気信号に変換する電気音響変換器のこと

(注2)FPGA(field-programmable gate array)

製造後に購入者や設計者が構成を設定できる集積回路。広義にはPLD(プログラマブルロジックデバイス)の一種

シリコンフォトニクス技術で多彩な光センサーを実現する超小型光集積回路チップを開発

プレスリリース:2024年10月9日

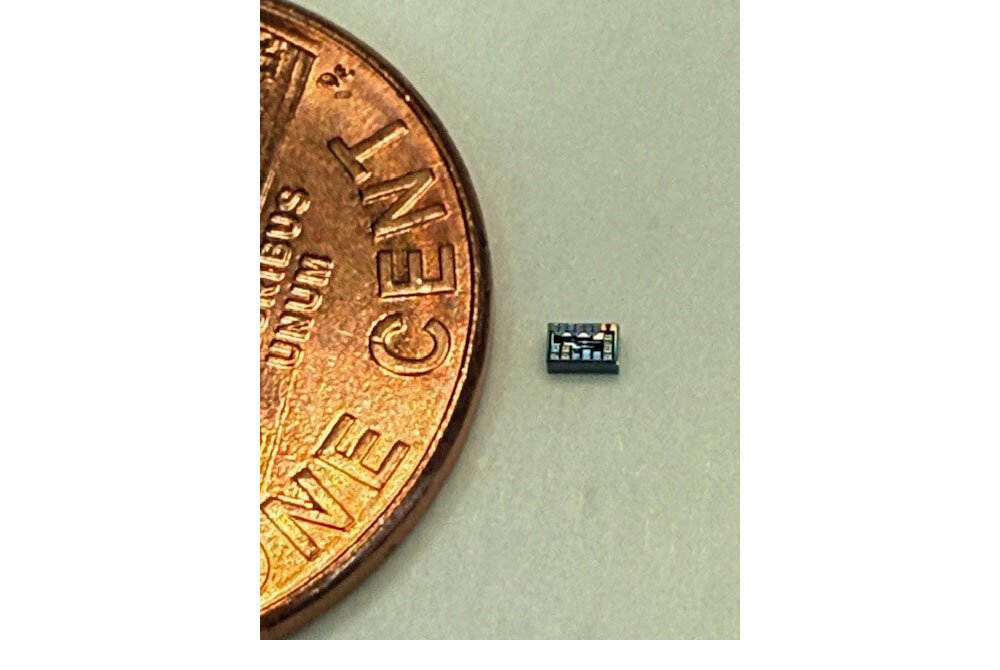

OKIは、光回路の半導体であるシリコンフォトニクス技術を用いて、光ファイバーセンサー、レーザー振動計、光バイオセンサーなど、多様な用途に適用可能な超小型光集積回路チップの開発に成功しました。これにより、LSI(注1)のような超小型化・低消費電力化、大量生産による光センサーモジュールの圧倒的な低コスト化を実現できます。光センサーは、光損失の少ない光ファイバーや光導波路を用いて、光のまま振動や歪、温度などの物理現象を検出・処理・伝送する技術であり、それ自体が省エネルギーでセンシングを実現するグリーン技術になります。シリコンフォトニクス技術は、これまで局所的な活用に限られていた光センサーの適用領域を拡大できる技術であり、GX(注2)の進展への大きな貢献が期待できます。

OKIは長年、光通信用トランシーバーを中心にシリコンフォトニクス技術の研究開発に取り組んできました。現在も研究対象にさまざまな光センサーを加え、開発を継続しています。シリコンフォトニクス技術は、個別の光部品を光ファイバーで配線することにより実現していた複雑な光回路を、半導体の微細加工技術を用いてシリコン基板上に統合・集積回路化する技術です。コンピューターに欠かせないLSIと同じ製造方法を用いるため、小型軽量化、省エネルギー化、大量生産による低コスト化が可能です。これまで大きく重厚でハンドリングの難しかった装置を、スマートフォンやタブレットのようなサイズ感で実現でき、光センサーの適用領域を飛躍的に拡大できます。

OKIは、今後もシリコンフォトニクス技術を基盤に、シリコンとは異なる光源などの半導体材料まで含めた光集積回路の大規模化や、光電融合を進め、より多様な分野への展開を図っていきます。また最終的には、一つのチップにさまざまな機能をプログラマブルに実装できるユニバーサルな集積回路チップの実現を目指し、グリーン技術の中核として活用していきます。

(注1)LSI(Large-Scale Integration:大規模集積回路)

シリコンなどの半導体チップ上に微細な電子部品や配線を高密度に集積したデバイス

温室効果ガスの排出を削減し、持続可能な社会を実現するための取り組み

イノベーション・マネジメントシステムの国際規格「ISO 56002」に基づくBSI Kitemark™認証を取得

プレスリリース:2024年10月15日

OKIは、イノベーション・マネジメントシステムの国際規格「ISO 56002」(注1)に基づく英国規格協会(BSI)の認証「BSI Kitemark™」(注2)を2024年9月20日に取得しました。BSIは、「ISO 56002」に基づく認証を唯一実施している認証機関です。今回の認証により、OKIのイノベーション・マネジメントが「ISO 56002」に適合していることが、公式に認められたことになります。また、製造業として国内初の認証取得となります。

OKIは、さまざまな社会課題をイノベーションで解決することを目指し、2017年にISO 56002を先取りしたイノベーション・マネジメントシステム「Yume Pro」を立ち上げ、企業文化の改革やイノベーション活動を支援する仕組みづくりなどを進めてきました。さらに、2023年8月からはイノベーション・マネジメントに関する全社規程を制定し、本格運用を開始しています。今回の認証審査は、全社のイノベーションをマネジメントする仕組みと、イノベーション事業開発センターで実施しているイノベーション・プロジェクトを対象に行われました。

審査では、経営陣の強いコミットメント、体系的なイノベーション教育プログラム、イノベーション活動状況や技術を全社で共有・推進する仕組みなどが高く評価されました。この認証により「ISO 56002」を共通言語として、グローバルに共創パートナーとイノベーション活動を進めることができるようになります。

今後、OKIはイノベーション・マネジメントシステムのパフォーマンス評価および改善を繰り返しながら、認証規格である「ISO 56001」の取得を進めます。また、海外拠点への展開を図り、グローバルにイノベーションを興せる企業としてさらなる成長を目指します。

(注1)ISO 56002

国際標準化機構(ISO)が策定したイノベーション・マネジメントシステムのガイダンス規格で、イノベーションを組織的、効率的に興すためのマネジメント手法を規格化している。2024年9月には認証規格となる「ISO 56001」が発行されている。

(注2)BSI Kitemark™

BSIが発行している認証マーク。国内では、BSIグループジャパン株式会社が認証機関として実施している。

「リチウムイオン電池の経年劣化安全性評価サービス」を開始

プレスリリース:2024年10月16日

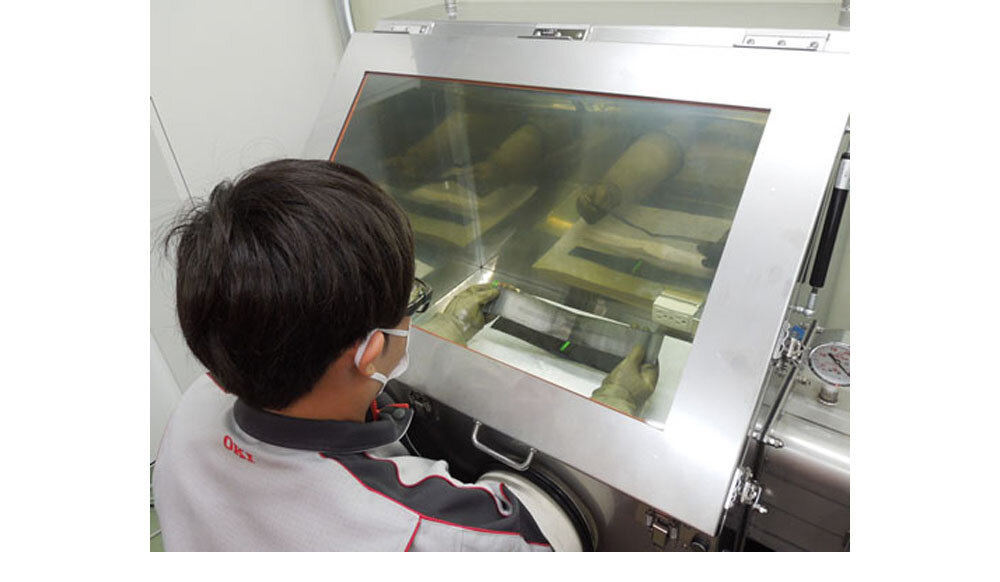

OKIエンジニアリング(以下、OEG)は、「リチウムイオン電池の経年劣化安全性評価サービス」を開始しました。ウエアラブル機器などにリチウムイオン電池の採用を検討する企業に向けてサービスを提供し、安全性の高い電池の採用を支援します。

急増するウエアラブル機器やスマートフォン、モバイルバッテリーなどの電池搭載機器において、OEGが評価した焼損事故の約7割がリチウムイオン電池の経年劣化に関わる原因で発生していました。お客様に提供する製品の安全性を高めるためには、経年劣化させた電池単体、および電池搭載機器の評価が必要です。しかし、リチウムイオン電池は可燃性のある電解液から構成され、発火の恐れがあるため、専門知識や試験設備、評価ノウハウが必要で、電池を使用した製品を設計・製造するメーカーは、自社内での安全性評価が困難でした。

本サービスでは、新品の電池に対して使用温度範囲内で充放電を繰り返すことで、経年劣化状態を模擬し、電池単体、または製品に搭載させた状態で焼損や発火のリスクを確認します。検査項目には、OEGがこれまでに蓄積したリチウムイオン電池の評価・解析の知見を活用し、外観検査、電気特性検査、X線CT検査、分解検査、過充電評価、外部加熱評価を含みます。新品の電池では確認できない潜在リスクを、これらの評価で顕在化させることができます。これにより、リチウムイオン電池を使用した製品を設計・製造するメーカーは、より安全性の高い電池の選定・採用および製品設計に取り組むことができます。

今後、OEGは今回のリチウムイオン電池の経年劣化安全性評価サービスをはじめ、各種サービスを拡充し、ウエアラブル機器を含む小型家電製品の評価や耐久性向上に寄与します。これにより、製品の使用者がより安全性の高い製品を利用できるよう貢献していきます。