- Home

- OKIの技術

- 技術広報誌 OKIテクニカルレビュー

- No.243

- OKIの取り組むグローバルオープンイノベーション

技術広報誌 OKIテクニカルレビュー

新技術および新商品紹介

- 本記事のリーフレット

OKIの取り組むグローバルオープンイノベーション

OKIは2024年5月に米国Plug and Play社とパートナーシップ契約を締結し、シリコンバレーを拠点としたグローバルオープンイノベーション活動を開始した。最先端スタートアップ企業から技術探索を行い、技術評価やPoC(Proof of Concept)を経て事業への展開をサポートする、OKIのグローバルオープンイノベーションの取組みについて説明する。

グローバルオープンイノベーションとは

技術革新が急速に進む現代、企業が持続的な競争優位性を維持するためには、常にスピード感を持って新たなアイデアや技術を取り入れることが求められる。そこで注目されているのが「グローバルオープンイノベーション」である。これは特定の国や地域に限定されることなく、日本を含む世界中から技術、知識、アイデアを集約・活用して、新しい製品、サービス、ビジネスモデルを創出する活動である。

なぜグローバルオープンイノベーションが必要か

「オープンイノベーション」に対する「クローズドイノベーション」は、自社内のリソースや知識に依存して技術開発を行うため、知的財産の管理やプロジェクトおよび品質管理の一貫性というメリットはあるが、研究から開発まで自社内で賄うことによるコストの高さや、リソースおよび知識の固定化による新しい技術やトレンドへの迅速な対応の難しさといったデメリットがある。

一方、「オープンイノベーション」は、自社のリソースと外部のリソースとの組み合わせの選択肢が広がるため、生産性の向上が期待できる。自社に不足しているシーズを社外から取り込むことによって、研究開発のコストを削減し、製品やサービス開発の高速化や成功率アップを実現できる。(参考文献1)OKIの「グローバルオープンイノベーション」は、特定の国や地域に限定せずにシーズを探索することにより、「オープンイノベーション」のメリットを最大限に活かそうとする取組みである。

OKIのグローバルオープンイノベーションへの取組み

OKIは「安全・便利な社会インフラ」「地球環境の保全」「働きがいと生産性」といった、より効率的で安全かつ持続可能な社会の実現を支える共通基盤として図1に示すエッジプラットフォームを提唱している。

図1 グローバルオープンイノベーションの位置づけ

エッジプラットフォームを構成する技術に対しては、社会課題や最新の技術トレンド、さらにOKIが強みを持つ技術領域を考慮し、戦略的なR&D投資を進める必要がある。これらの構成技術は、OKIの独自性を支え競合他社との差別化要因となりうる「コア技術」と、オペレーションの効率化や製品・サービスへの付加価値向上に貢献し補完的な役割を果たす「ノンコア技術」に分類できる。グローバルオープンイノベーションでは、ノンコア技術については自社技術に拘らず、スタートアップ企業の技術を積極的に探索・活用することによって「足りないピース」を埋めることを目指す。このように、ノンコア技術に外部の技術を採用すると、コア技術へ自社のR&D投資を集中することができ、全体的な開発期間短縮、コスト削減が期待できる。

グローバルオープンイノベーションの活動プロセス

OKIは2024年5月より米国Plug and Play社とのパートナーシップ契約を締結(写真1)し、シリコンバレーを拠点としたグローバルオープンイノベーション活動を開始した。Plug and Play社はアーリーステージのスタートアップ企業へ投資するベンチャーキャピタルであると同時に、スタートアップ企業と各国の先進的な企業や投資家をつなぎ、世界中のイノベーションを加速させるグローバルアクセラレーター大手である。

写真1 キックオフミーティングの様子

(左:Plug and Play社創業者兼CEOサイード・アミディ氏、右:OKI 前野CTO)

今回、OKIはシリコンバレーのPlug and Play社内に拠点を開設し、スタートアップを中心とした技術探索を行う。また、技術探索で見出したスタートアップに伴走し、技術評価やPoCから事業への展開までを支援するグローバル先行開発室を日本側に新設した。シリコンバレー拠点、グローバル先行開発室、さらに各事業部門が一体となってグローバルオープンイノベーションの活動に取り組んでいく。

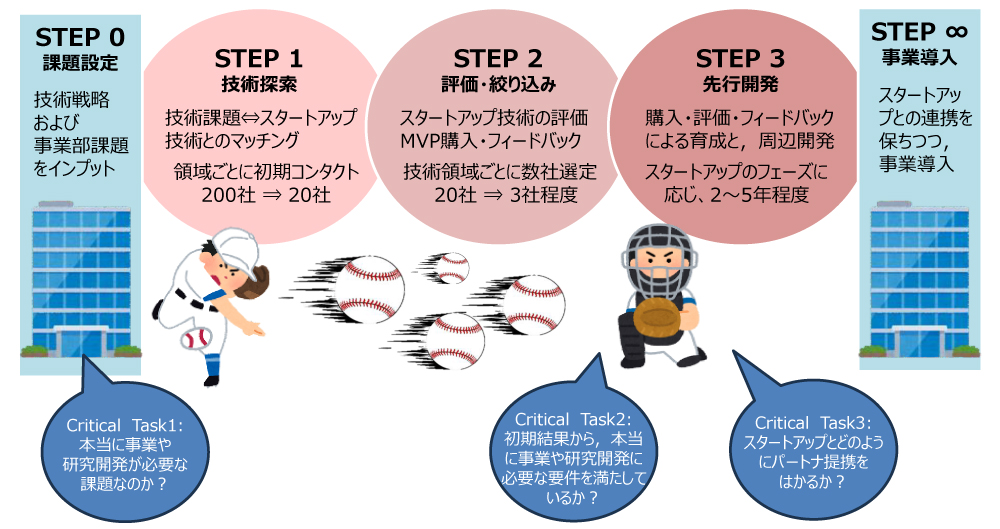

図2にグローバルオープンイノベーションの活動プロセスを示す。

図2 グローバルオープンイノベーションの活動プロセス

●STEP0:課題設定

OKIの技術戦略や事業部の持つ技術課題を抽出する。課題の抽出が曖昧であると、以降のスタートアップ企業とのマッチングで齟齬が生じる可能性が高い。課題の先に、将来事業としての妥当性や研究開発の必要性が確証できるか十分に議論・検討する必要がある。

●STEP1:技術探索

技術課題の解決策となりうる技術を持ったスタートアップ企業のリストアップを行う。スタートアップ企業のリストアップは、Plug and Play社が主催するイベントやDeal Flowと呼ばれるマッチングサービスを中心に、外部のイベントやセミナー、投資会社や現地コミュニティからの紹介などを活用する。

この時点でリストアップされたスタートアップ企業の中には、まだアイデアレベルで実現可能性が乏しいものやOKI事業との親和性が低いものも含まれている。シリコンバレー拠点にてフィルタリングを行い、一定の基準にて絞り込んだスタートアップ企業のリストを日本拠点へ引き渡す。

●STEP2:評価・絞込み

STEP1にてリストアップされたスタートアップ企業の持つ技術それぞれについて、日本拠点にて評価する。特に有益、あるいは重要性が高いと思われる技術を持つスタートアップ企業と面談を重ね、MVP(Minimum Viable Purchase)と呼ばれる必要最小限のプロダクト・サービスを購入し、技術評価を行う。

●STEP3:先行開発

STEP2の技術評価の結果、技術課題の解決策として一定の評価を得られた技術については、想定するユースケースに即したPoCシステムを試作し、事業化を念頭に置いた製品・サービスの検討を進める。当然、事業部門や営業部門との連携もより重要になる。

また、OKIが抱える課題を解決することはもちろん重要だが、スタートアップ企業に対してもOKIとの協業のメリットを示し続け、どのようにパートナー提携ができるかを考慮しながら事業化の検討を進める必要がある。

●STEP∞:事業導入

STEP3の先行開発によって十分な評価が得られた成果については、事業部門への引き渡しを行い、製品・サービスへのスタートアップ技術の適用が進められる。事業部門への引き渡し後も、スタートアップ企業との連携は継続される。

STEP4ではなく、∞とした理由は必ずしも先行開発が1回で終わるものではなく、事業導入までにSTEP4、5と先行開発を繰り返すケースも考えられるためである。

どのようにスタートアップ企業と付き合っていくべきか

スタートアップ企業との連携というと、資本提供やM&Aによる経営権の取得といった方法を思い浮かべる方も多いかもしれない。しかし、これらの方法はコストがかかるうえ、未成熟なスタートアップ技術への投資はリスクも大きい。

OKIのグローバルオープンイノベーション活動では、Venture Client Model(VCM)と呼ばれる手法を採用している。VCMは、2010年代に独BMW社によって確立された大企業とスタートアップ企業の連携方法であり、ベンチャークライアントという名前のとおり、スタートアップ企業の顧客となる手法である。VCMを採用することで、企業は迅速にスタートアップ技術を評価・購入でき、知的財産の交渉リスクやコストを削減しつつ、意思決定を早めることができる。また、限られたリソースで効率的に先進技術を取り込み、それを継続的に行うことで、社会課題を迅速に解決し、外部流出を最小限に抑えることができる。

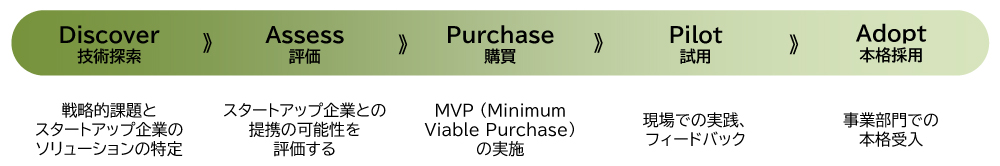

図3にVCMのフェーズ進行を示す。

図3 VCMのフェーズ進行(参考文献2)

●Discover(技術探索):

このフェーズでは、既知あるいは将来的に想定される課題に対して、それを解決できる可能性のあるソリューションを特定する。事業部門にとっての事業インパクト(売上、コスト削減)の大きさや課題解決の緊急性、既存事業との関連性、スタートアップ企業との提携可能性について焦点を当て、課題に優先度をつける。この優先度の高い課題こそが、本気で取り組むべき課題である。課題が曖昧なまま、スタートアップ企業の探索を始めてしまうと、本気で取り組むことができるか分からない課題の解決にスタートアップ企業の貴重な時間を使わせてしまうことになる。そうすると、そのスタートアップ企業だけではなく、スタートアップコミュニティの中でのOKIの評判を下げることになり、さらにほかの技術課題の探索やグローバルオープンイノベーション活動そのものに悪影響を与えかねないので注意が必要である。

●Assess(評価):

このフェーズでは、リストアップされたスタートアップ企業を詳細に評価する。既存の技術やソリューションと比較し、優れたソリューションを持つ企業はどこか、Discoverフェーズで設定した課題から導かれる要求条件やスペックを満たしているか、既存事業とのマッチングができるかを評価する。

このフェーズでは、課題を抱える事業部門とも十分に連携する必要がある。次の購買フェーズに進むかどうかの判断も事業部門の意見を踏まえて決定する。場合によっては、すべての候補が消えることもあるが、VCMを確立したBMW社では年間1,500件以上のスタートアップ企業との面談を行い、Assessフェーズまで進むのはその内600~800件、次のPurchaseフェーズまで進むのは約30社程度と言われており、詳細な評価と厳しい判断が必要である。

●Purchase(購買):

VCMを象徴するこのフェーズでは、実際にスタートアップ企業の顧客となり、彼らの製品・サービスを検証する。VCMでは、一般に初期ユーザーの要求を満たすことができる最低限の機能を備えた初期の製品を意味するMVP(Minimum Viable Product)ではなく、Minimum Viable Purchaseと言い換えている。購入する製品・サービスが課題を解決し競争優位性を保てるか、実環境での検証に耐えられるか、本格導入の意思決定ができるかなどのポイントを判断するために必要最低限の数量を購入する。

また、スタートアップ企業の知的財産を要求しない購買プロセスにすることも重要である。MVPの段階では、スタートアップ企業による技術開発やコンサルティングの要件を含まず、自社の知的財産を渡したり、共同で知的財産を開発したりしてはならない。このようにすることで後々の知的財産を巡る訴訟リスクを低減できる。

●Pilot(試用):

このフェーズでは、購入したスタートアップ企業の技術を具体的に検証する。実際のエンドユーザー環境下でどのような使い方をする可能性が高いかユースケースを事前に定義・計画し、そのユースケースに従って評価を実施する。性能評価では、どのような条件下で購入した製品やサービスがどのように機能すれば、どの程度の課題を解決できるかというKPI(Key Performance Indicator)を明確化するとよい。

Pilotフェーズの最終段階では、検証の内容およびビジネスインパクトに基づき、本格導入のスケジュールを計画する。

●Adopt(本格採用):

このフェーズでは、これまで検証したスタートアップ企業の技術を自社の製品・オペレーションプロセスへ統合する。また、スタートアップ企業との資本関係を築くかどうかも重要な選択肢となる。資本関係を結ばずにサプライヤーやライセンス提供者として長期的なパートナーシップ関係を築く場合と、自社以外への技術提供を阻止する排他的契約を結び、スタートアップ企業の経営権を握るオーナーシップ関係を構築する場合がある。

おわりに

オープンイノベーションの活動を野球にたとえて、スタートアップ企業や最新の技術トレンドというボールを投げるシリコンバレー拠点の活動はピッチャー、それらを受け取る日本拠点の活動はキャッチャーと呼ばれることがある。スタートアップ企業との協業を円滑に進めるためにはピッチャーとキャッチャーの連携が不可欠である。

将来的には、このグローバルオープンイノベーションの活動を、ノンコア技術の獲得だけではなく、スタートアップ企業や大学との共同研究によるコア技術の育成や、シリコンバレー以外の海外拠点の拡大にも広げていきたい。また、技術本部だけの活動ではなく、OKI全体の取組みであることを事業部門・営業部門に認識してもらい、積極的に活用してもらうための社内プロモーション活動も展開していきたい。

参考文献

(参考文献1)羽山友治:オープンイノベーション担当者が最初に読む本、初版、2024 角川アスキー総合研究所

(参考文献2)木村将之、Gregor Gimmy:スタートアップ協業を成功させるBMW発の新手法 ベンチャークライアント、初版、2024 日経BP

筆者紹介

原田崇:Takashi Harada. 技術本部 先行開発センター グローバル先行開発室