- Home

- OKIの技術

- 技術広報誌 OKIテクニカルレビュー

- No.239

- AIエッジを強化する研究開発

技術広報誌 OKIテクニカルレビュー

総合報告

- 本記事のリーフレット

AIエッジを強化する研究開発

近年、サステナビリティ(持続可能性)に対する社会的関心が高まっている。不確実で先の見通しが困難なVUCAの時代と言われるが、この2年間の感染症拡大で急変した生活様式、少子高齢化に伴う労働力不足やインフラ老朽化の問題、気候変動に伴う自然災害の激災化、グローバリズムの進展と国際情勢の緊迫化に伴うサプライチェーンリスク、それらが組み合わさり引き起こされた半導体不足や原油高騰など、これを象徴する事象は枚挙にいとまがない。

こうした不確実な世界で、環境、社会、そして企業がサステナブルであるためには、数多くの社会課題の解決に、皆が率先して取り組まなければならない。2015年に国連サミットで採択されたSDGs(持続可能な開発目標)は、まさにそのための目標である。

さて、OKIは1881年に日本で最初の電話機を製造して以来、通信や金融、交通、防災などの分野で、エッジを中心に技術革新を起こしてきた。2020年からは、エッジにAIを中心とするデジタル化の急速な発展を取り込む「AIエッジ」を注力技術と定め、強化する戦略をとっている。さらに「Yume Pro」と名付けたイノベーション・マネジメントシステム(IMS)により、社会課題の解決を目指した研究開発を加速している。本稿では注力技術「AIエッジ」と、それを強化する五つの技術領域の研究開発の概要を紹介する。

注力技術「AI エッジ」

OKIは、2020年に発表した「中期経営計画2022(参考文献1)」で注力技術を「AIエッジ」と定めている。

図1 注力技術「AIエッジ」

AIエッジは、社会インフラの現場で使われる端末やデバイスが、AIを中心に5G、IoT、ロボットなどのデジタル化の技術革新を取り込み、互いに連携しながら高度に社会課題の解決を狙う技術的な枠組みである(図1)。

グローバルには、クラウドと汎用的なモバイルデバイスに基づくAIのエコシステムが発展しているが、OKIの狙うAIエッジは、こうしたコンシューマー向けサービスを主体としたトレンドとは一線を画している。社会インフラの「エッジ」とは業務課題のある「現場」であり、現場に置かれたデバイスにより課題を即座に解決するリアルタイム性や信頼性を重視している。レジリエントで公益性の高い事業領域にも、きめ細かに対応する。

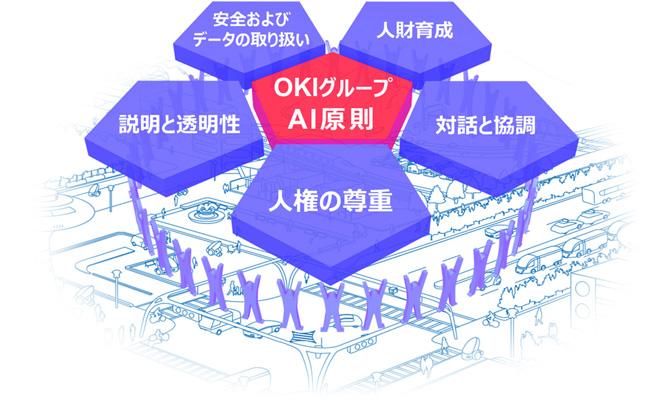

さらに、AIエッジを強化する人材・ガバナンス視点で「AI環境整備」を進めている。2019年9月に「OKIグループAI原則(参考文献2)」を定め、人々の快適で豊かな生活に貢献し、人とデジタルの適切な協調を目指している(図2)。

図2 OKIグループAI原則

五つの技術領域

前述のとおりAIエッジは、AI、5G、IoT、ロボットなどのデジタル化の技術革新を取り込んだ広い概念である。これの強化に、OKIは五つの技術領域を定め、研究開発を推進している。クリティカルな現場を確実にみる「センシング領域」、都市部や山間部などを問わず隅々まで安全に情報を届ける「ネットワーク領域」、AIでインフラを賢く強靭化(きょうじんか)する「インテリジェンス領域」、エッジで人やモノに働きかけ、きめ細やかな現場支援を行う「ロボティクス領域」、そして人に寄り添い共感する「ユーザー・エクスペリエンス領域」である。

これらの技術領域に対し、全体で17の研究開発項目を設定している(図3)。また、各領域間の連携・融合を推進するため、技術連携タスクフォースを領域横断活動として進めている。以下に、これら5領域の活動概要を紹介する。

図3 技術領域と研究開発項目

(1)センシング領域

センシング領域は、クリティカルな現場を確実に見るた めの技術領域である。社会インフラの老朽化問題や交通 問題、労働力不足などの解決を目指す光・音・画像に基づく センシング技術である。

光通信で培った高度な光通信技術を応用し長距離・広範囲の一括計測が可能な光ファイバーセンシングや多点型レーザー振動計(写真1)、音声通信で培った波形解析・信号処理技術に基づくエリア収音技術、3D LiDARの点群情報解析による現場の状況・安全監視技術、天候などの環境条件にロバスト(強靭)なビジョン系AI技術などを開発している。また、光電子融合技術により培ったシリコンデバイスの光回路設計技術をバイオ分子の検出に応用し、メディカル分野での新規事業創出などを目指している(写真2)。

写真1 多点型レーザー振動計

写真2 光バイオセンサー

(2)ネットワーク領域

現場で生じるデータをエッジ間で連携・処理しながらサービスとして提供するためには、ネットワーク技術が重要になる。OKIは、IoTデバイスを現場で面的に接続する920MHz帯マルチホップネットワーク技術を開発し、キャリア網の届かないエリアでも、無線ネットワーク網を構築可能である。これにエナジーハーベスティング技術を加え、通信・給電配線が不要なゼロエナジーIoT技術を開発している。山間部のインフラや河川などの広域常時監視のための通信・電源確保の課題を解決し(写真3)、年間の日照量に基づいた太陽電池と二次電池の最適設計で、設置自由度の高い小型なデバイスを実現している。さらに、これにカメラや多様なセンサーを接続することで、さまざまなインフラのモニタリングに対応を拡大している。

こうしたIoT機器の市場拡大に伴い、新たなセキュリティリスクも顕在化している。従来の境界型セキュリティでは守れない、IoT機器を迂回路とする脅威から現場を保護するため、通信トラフィックのAI解析によるセキュリティ運用監視技術にも取り組んでいる。

写真3 ゼロエナジーIoT技術

(3)インテリジェンス領域

ディープラーニング技術の急速な発展で、AIができるタスクは拡大し精度も向上したが、AI開発には大規模な演算リソースと膨大な学習データが必要となり、さらに構築したモデルがブラックボックスで解釈困難という課題がある。こうした課題を解決し、エッジ領域のAIを強化するため、OKIは三つの観点から研究開発を行っている。高度で大規模なAIモデルを圧縮しエッジに実装する「コンパクトなAI」、クリティカルな現場でAIの出力に高い透明性と信頼性を与える「説明可能なAI」、データ収集や学習データセット準備のコストを軽減する「少データ学習」である。

またエッジで集まる多数のデータの関係性などに基づき最適化や効率化を行う技術も研究開発し、この一環で「量子アニーラ」も活用している。こうした技術の応用として、物流配送現場の課題に対応し、少ない配送車両で時間とエネルギーコストを最小化する「組合せ最適化問題」などにも取り組んでいる。

(4)ロボティクス領域

サービスロボットが急速に発展し、多様な現場で使われ始めているが、現場では予想外に手間がかかるなどの課題も聞かれるようになった。OKIのロボティクスは、こうした動向を踏まえ、完全自動のロボットを目指すのではなく、難しいタスクや想定外の事象には遠隔から人が対応することで、トータルのコストを低減しつつ可用性を高めるアプローチをとっている。

人とのスムーズな連携を図るために、常時・遠隔の運用システムとロボットがネットワークで接続し、人が現場の状況を俯瞰(ふかん)視点で簡単に把握できる映像監視システム「フライングビュー®(注1)」を備えている。

こうして実現する可用性の高いロボットシステムに、AI技術やセンシング技術などを搭載し、広範囲の施設管理などでの労働力不足や感染症拡大といった課題の解決に取り組んでいる(写真4)。

写真4 道路施設の安全確保

(5)ユーザー・エクスペリエンス領域

エッジの機器を介して利用者にサービスを提供する場面では、利用者一人ひとりに配慮した適切な対応が必要となる。こうした人に寄り添う技術の研究開発を行っている。人の行動モデルを活用した技術では、過去の行動傾向に基づき、最適なタイミングで情報を提供することで、人に行動を起こすきっかけを与える行動変容技術を研究している。

この技術を、社会課題である健康行動や脱炭素行動などの増進への応用を検討している。

このほか、熟練技術者の高齢化や感染症拡大による越境規制などの課題解決を目指し、熟練技術者が遠隔からネットワークを介して遠隔作業支援を行うシステム(写真5)や、ファーストフード店の効率化と非接触・非対面サービス化のためのスマートレコメンド技術(写真6)などもお客様との共創に基づき開発している。

写真5 遠隔作業支援

写真6 スマートレコメンド

Yume Pro プロセス

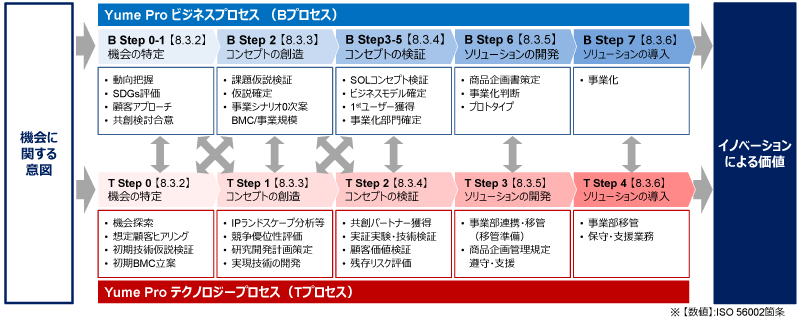

これら五つの技術領域での研究開発は、OKIのIMS「Yume Pro」を用いてマネジメントを行っている。国際標準ISO 56002の箇条8に定義されるイノベーションプロセスを、研究開発活動に合わせて具体化した「Yume Proテクノロジープロセス」である。このプロセスと並行して事業シナリオを構築する「Yume Proビジネスプロセス」を定義し、事業と技術の熟度管理を、進捗の差を許容しながら相互に連携し推進している。

これまでも新たな研究開発の着想時には、用途や事業などの出口イメージを持ちながら進めるものであったが、Yume Proプロセスではその重要性を改めて要件として定めている。研究初期の「機会の特定」段階から研究者が自ら顧客の現場に出向き議論することを推奨し、それらを踏まえたビジネスモデルキャンパス(BMC)の立案を、次のステップに進む要件としている。これにより、顧客への提供価値を強く意識した効率の高い研究開発を目指している。

図4 Yume Proプロセス

おわりに

社会全体がサステナビリティに関心を向け、イノベーションによる社会課題の解決に大きな期待を寄せている。OKIは、さまざまな現場の課題を高度に解決するため、「AIエッジ」を注力技術に定め、五つの技術領域で価値を高めながら、「Yume Pro」により成果の結実を推進している。これらの活動は、OKIのキーメッセージ「社会の大丈夫を作っていく。」を具現化したものである。

また、こうした活動の進捗状況を、イノベーション活動(参考文献3)として定期的に発信している。OKI Innovation World(参考文献4)では、年に一度、活動成果をまとめたイベントとして情報発信し、アーカイブも公開している。是非、合わせてご覧ください。

参考文献

(参考文献1)OKIプレスリリース、「中期経営計画2022」の策定について、2020年10月29日

(参考文献2)OKIプレスリリース、「OKIグループAI原則」を制定、2019年9月30日

(参考文献3)OKIのイノベーション・マネジメントシステム、

https://www.oki.com/jp/yume_pro/

(参考文献4)OKI Innovation World 2021、

https://www.oki.com/jp/yume_pro/about/oiw2021.html

筆者紹介

前野蔵人:Kurato Maeno. イノベーション推進センター

用語解説

- VUCA

- 「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の頭文字を並べたもの。不確実性が高く将来の予測が困難な状況であることを示す造語。

- (注1)フライングビューは、沖電気工業株式会社の登録商標です。