『CINO ism Vol.23』

2021年度を振り返って(後編)

最新記事

前編に引き続き、後編となる今回は、「全員参加型イノベーション」の進捗・浸透度という切り口で、2021年度のOKIのイノベーション活動をCINOとして振り返っていきます。社外の方々から高評価をいただく一方で、内部からの視点(当事者目線)で見ると、乗り越えなければならない課題も多くあると実感しています。

「全員参加型イノベーション」に外部からも大きな関心

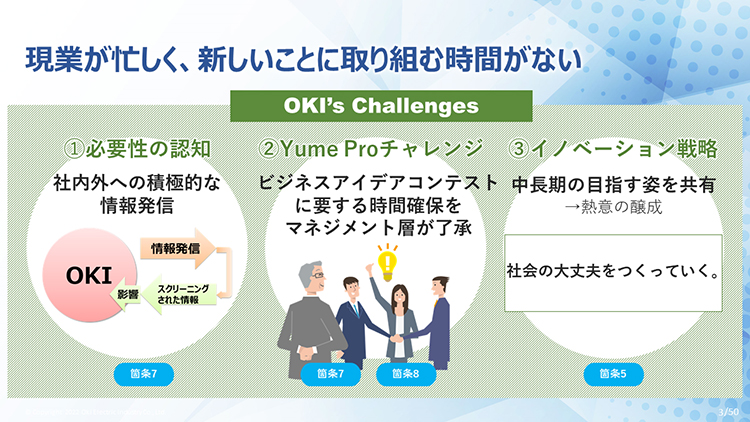

OKIにとっての2021年度は、「社会の大丈夫をつくっていく。」というキーメッセージのもと、クリティカルなモノづくり・コトづくりを通じて社会課題解決に貢献することを打ち出した「中期経営計画2022」の中間年度でした。そして、この計画の中にある「矢印革命(=受注型から提案型への転換)」を実現に向けて、2020年12月の「IMS(Yume Pro)の全社展開」とともに、「全員参加型イノベーション」の取り組みが社内に少しずつ浸透していった1年だったと思います。

「全員参加型イノベーション」に対する社外の興味・関心は非常に高く、「くわしく話を聞きたい」という要望を多く受けています。実際、セミナーや意見交換会の引き合いがあり、CINOとして講演することもしばしばあります。また、「OKI Innovation World」や「OKIプレミアムフェア」での鎌上社長の基調講演を聞いて、他社の経営陣などからは、「IMSの規程に沿った活動を全社的に進めているのは本当に素晴らしい」といった声も多数いただいています。多くの方がOKIのイノベーション活動を「進んでいる」と見てくれていることを嬉しく思います。

全社IMS第1版の完成を目指し試行・改善を継続

「IMSの全社展開」に関しては、2021年度に入ってすぐ、全社各部門の部門長クラスをメンバーとする「IMS構築ワーキンググループ」を発足。配下にIMS規定やガイドラインを作成する「規定化サブワーキンググループ」と、IMS規定・ガイドラインを試行し課題抽出などを行う「運用サブワーキンググループ」を設置し、規定案作成→試行→フィードバック→改善というサイクルを回しています。

最も強調したいことは、ガイドライン=誰もが行動できる手順をしっかり整備するということです。単なるお飾りの規定化では意味がありません。現場が行動を起こせる仕組みを整えてこそ、イノベーションを全社に広げることができると考えています。

ここまでの作業は順調に進んでおり、目標は2022年度末までに正式な全社規定とガイドラインの第1版を完成・発行することです。同時に、これも社内外に宣言している「IMS Ready」――今後制定されるIMSの認証規格ISO 56001を取得できる体制の確立も目指しています。この「IMS Ready」も、単に認証取得を狙っているわけではありません。目的はあくまで「イノベーションが日常的に起こる企業文化」を醸成し、成果を出すことであって、その結果として認証を取得する準備も整うということです。

「部門ごとの進捗・浸透度の違い」を経営陣と共有

この1年に限らず、2018年度から本格スタートしたイノベーション活動は、年々確実に進化・成長していると実感しています。前編で触れたように、経営陣の間では「ファーストステージからセカンドステージに移行してきている」との見方が多数を占めています。社外の専門家として加速支援をお願いしている一般社団法人Japan Innovation Network(JIN)と新規事業家の守屋氏も「2、3年前とはまったく違う」と、OKIの変化を断言してくれています。

しかしながら、改めて社内全体を見渡すと、部門によってイノベーション活動の進捗状況、浸透度に違いが生じています。これについては、経営陣へのインタビューでも同様の指摘があがっています。

「CINO ism Vol.19」で詳しく紹介しましたが、社員から「どう行動すればいいか分からない」「組織の縦割りが強くて協力者を集められない」「現業が忙しくて時間が取れない」といった悩みが寄せられています。イノベーションを自分事として捉えられずにいる社員も少なからずいます。「全員参加型イノベーション」が少しずつ浸透してきていることも事実ですが、“社内・グループ内への浸透”という状態まではまだまだ道半ばといった状況です。

部門・業務別のガイドライン整備にも取り組む

これまで実施してきた施策の中にも、新たに見えてくる課題があります。まず、社内の加速支援者ですが、「現業が忙しくて時間が取れない」という課題がここでも生じてきました。本業務で時間に追われると、他者のサポートまで手が回らない内情も確かに分かりますが、CINOとしてはイノベーション活動を浸透・定着させていくためにぜひ力を貸してほしいと思っています。こうした課題に対する手立てとしては、これも「CINO ism Vol.19」に書きましたが、マネジメントクラスが意識して部下に時間を与えてくれることが重要です。

「Yume Proチャレンジ」では、応募件数もアイデアの質も着実に上がっています。しかし、実ビジネスに結びつけていくには、たとえ大賞に輝いたアイデアでも、さまざまな苦労を乗り越えていかなければなりません。そのためには、アイデアの解像度を上げる---もっともっとお客様のところへ足を運び、何度も仮説を磨く行動をすること。課題を発見するために現場に入り込むことなどの行動が必須です。まさに「課金ニーズ」にたどり着くにはこういった活動が必須です。

また、鎌上社長は、ダイアログにおいて、OKIの全員参加型イノベーションは、「新規ビジネス創出だけでなく、既存事業の革新、通常業務の改善で効果を上げることもイノベーションである」と伝えています。この点は、イノベーションを推進する立場として、もっと早く社員の皆さん伝えるべきことであったことは反省すべき点です。

さらに課題をあげると、「IMS構築ワーキンググループ」で作成を進めている第1版のガイドラインは、事業部門、営業部門がメインユーザーとなる新規ビジネス創出や既存事業の革新を意識した内容です。反面、コーポレート部門や製造部門などで活用できる業務改善のガイドラインにはなっていません。もちろん、部門や業務、用途別のガイドラインも段階的に取りまとめていく計画ですが、全社IMSの整備という点において、ある時期までは部門間の差ができてしまうのは事実です。この部分をいかにフォローしていくかも大きな課題と言えます。

次期中期経営計画に盛り込める成果の創出を目指す

2022年度は、先述した全社IMS規定および、ガイドライン第1版の完成が一番の命題です。併せて部門ごとの進捗・浸透、意識・意欲の差をできるだけなくしていくために、イノベーションを推進する側の支援策にも、さらなる工夫を凝らしていきます。

そして、セカンドフェーズとして重要となる、IMSプロセスに沿って「泳ぎ切れる人の数を増やす=成果を出す」ための施策も折り込んでいきます。

その結果として全員参加型イノベーションがさらに進み、「これならIMS Readyだ」と市場が認める状態になることを目指します。

また、プロモーションの観点でも、全員参加型イノベーションの具体的な活動の中身――こういう考え方で取り組み、こんな成果が出ているといったことを、今年度以上に明確に発信していきます。

2022年度はOKIとして「中期経営計画2022」を締め括る年であり、次期中計の策定を行う年です。「イノベーション戦略」の見直しも大がかりなものになると思いますが、来年度も意思を持って、OKIのイノベーションを牽引し、社員の皆さんと共に推進していく所存です。

(2022年3月28日、OKI執行役員 CINO兼CTO 藤原 雄彦)