『CINO ism Vol.22』

2021年度を振り返って(前編)

最新記事

2021年4月1日に執行役員 CINO兼CTOに就任し、まもなく丸1年となります。

イノベーション推進部門を統括する立場(イノベーション推進センター長)から、全社のイノベーション展開の責任を負う立場となり、OKIが掲げる「全員参加型イノベーション」をグループ全体に浸透・定着させるためのさまざまな取り組みを進めてきました。その最初の1年の実績、成果、課題などについて、前・後編にわたって振り返っていきたいと思います。

前編では、国際標準のガイダンス規格ISO 56002で規定される箇条ごとに、今年度の活動を振り返ります。

“モノづくり”の中心拠点にもイノベーションルームを開設

まず、ISO 56002の箇条4「組織の状況」については、部門を越えた全社的なイノベーション活動の連携・活性化を図ることを強化ポイントの1つに掲げていました。そこで、イノベーション活動のためのインフラ拡充策として、OKIの“モノづくり”の中心地である群馬県の高崎事業所内に2021年上期、イノベーションルーム「Yume ST TAKASAKI」をオープンしました。2018年に東京・虎ノ門のOKI本社内に開設した「Yume ST TORANOMON」に続き、コンポーネント&プラットフォーム事業本部のメイン拠点である高崎にもイノベーション活動を拡げることが大きな狙いです。

お客様やパートナーとの共創活動、社内のイノベーション研修など、リアルとリモートの両面で多様に活用できる環境を整えています。コロナ禍の影響もあって立ち上げに少々時間を費やしてしまいましたが、10月にオンライン開催した「OKI Innovation World 2021」では、メイン会場と「Yume ST TAKASAKI」を接続してリアルタイム中継を行い、新施設を社内外にお披露目することができました。

また、イノベーションの定着を促進するため、共通言語となるOKIのIMS=Yume Proに関する知識・スキル習得も加速させました。具体的には、イノベーション基礎研修をいつでもどこでもオンラインで受講できるようeラーニング化し、職種別にビジネスモデルの変革例を学べるコンテンツも開発しました。これにより、今年度末までの基礎研修修了者の累計は、2022年度末目標の6000名を1年も前倒しでクリアし、約7000名に到達する見込みです。

経営陣と語らう「イノベーション・ダイアログ」には累計1000名近くが参加

箇条5「リーダーシップ」では、何といっても経営陣が社員らと対面で会話する「イノベーション・ダイアログ」の実績、成果が第一に挙げられます。2018年度からスタートし、どんなにスケジュールが厳しくても2週間に1回の開催を継続できているのは本当に素晴らしいことです。

今年度の参加者は前年より50名以上増えて294名にのぼり、4年間ののべ人数も約1000名に達しました。ダイアログには私も出席していますが、終了後の社員は皆、納得感や満足感のある表情をしています。企業のトップが率先してイノベーションを推進している姿が、全社的な意識向上を促しているのは間違いありません。

実践研修修了者を加速支援人財として起用

箇条7「支援体制」で特に重視したことは、イノベーションを実践する人を増やすことと、そのアイデアに対する加速支援の強化でした。

後述するビジネスアイデアコンテスト「Yume Proチャレンジ」においては、応募アイデアすべてに加速支援者をつけることとしているため、人財面での拡充が求められていました。そこで、今年度の92名を含め総計225名のイノベーション実践研修修了者にも加速支援を引き受けてもらいました。その協力によって応募アイデアがブラッシュアップされ質の向上につながったのは言うまでもありませんが、加速支援者側も、他者の伴走を経験することで成長できたのではないかと思っています。

今回のYume Proチャレンジでは、応募時だけでなく、一次審査を通過したアイデアには、最終となる二次審査まで追加の加速支援を行っています。さらに、大賞をはじめとする受賞アイデアは、事業化に向けての加速支援を実施するという、二重三重の体制強化を図っています。

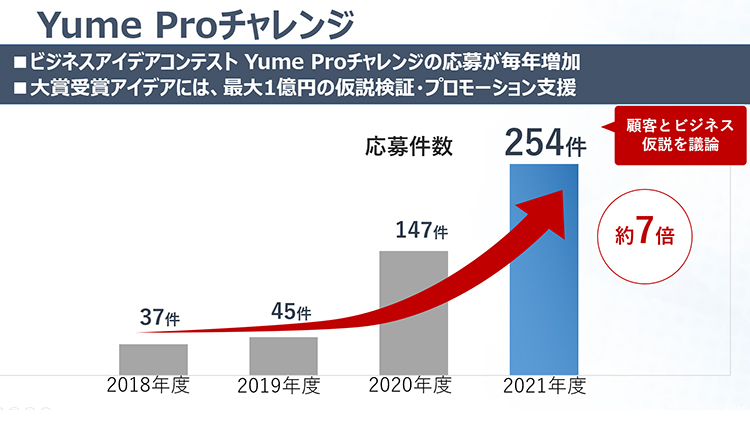

「Yume Proチャレンジ」の応募アイデアが前年度から100件超も増加

IMSのコアとなる箇条8「活動」では、イノベーション創出活動である「機会の特定~コンセプトの創造~コンセプトの検証~ソリューションの開発~ソリューションの導入」というプロセス、OKIでいうところの「Yume Proプロセス」をどのくらい活用しているか、実践しているかが、成果を表す1つの指標といえます。

今年度で4回目となる「Yume Proチャレンジ」は、まさにYume Proプロセスに沿ったデザイン思考でビジネスアイデアを磨き、新規ビジネスの創出、既存事業の革新を生み出していくための施策です。毎年、社員の意欲を喚起する工夫を凝らすことで応募数もぐんと伸びてきており、今年度は前回の147件から100件以上増えて254件に達しました。これは加速支援者の貢献も大きいですが、同時に私は、社員の間に「新しいことに取り組もう」「新しいことをやらなければ」といった意識が着実に浸透してきているからだと思っています。また、数だけでなくアイデアの質も年々確実に上がってきています。

過去の「Yume Proチャレンジ」の受賞アイデアは、事業化に向けた仮説検証が進められています。特に大賞に輝いたアイデアは全社プロジェクトを構築して臨んでいます。また、事業部門の取り組みで商用化まで漕ぎつけたものも生まれています。たとえば、ソリューションシステム事業本部から2021年10月に発売された「フライングビュー」は、IMSのプロセスに沿って推進し、プロジェクトメンバーの苦労と努力が実った代表的な新規ビジネス創出案件です。

具体的な活動紹介に切り替えた「Yume Proフォーラム」も参加者が3倍増に

箇条8に当てはまる取り組みとしてもう1つ、2019年度から実施している「Yume Proフォーラム」があげられます。これまではイノベーションの考え方や世の中の動向などを社内に広めていくためのセミナーとして、全国各拠点に向けて(コロナ禍になってからはオンラインで)、毎月開催してきました。今年度からは、「全員参加型イノベーション」の状況を共有するという狙いで、従来のような責任者・推進者による講和ではなく、各部門の活動を現場目線で具体的に紹介するようにしました。

このような方針転換ができたのは、社内でイノベーション活動が広がっているからこそで、毎月開催ができるほど、具体的な取り組みが増えてきている証拠です。しかも、今年度のフォーラム参加者は前年度から約3倍増の4200名を見込んでいます。オンラインの自由さ手軽さもひとつの要因だとは思いますが、それ以上に、「他部門はどうしている?何をしている?」という興味・関心が参加者の大幅増につながったのだと捉えています。

セカンドステージに移行し、さらなる高みへ

箇条9「パフォーマンスの評価」、箇条10「改善」については、毎年、執行役員には1人1時間ずつのインタビュー、社内各部門を統括するミドルマネジメント層に対してはアンケート調査を実施し、その結果をISO 56002の箇条ごとにまとめて全体的な評価結果として分析をしています。また、今年度は2021年1月に公表したイノベーション戦略のイノベーションロードマップの項目を再整理しました。

インタビューを通じ、OKIのイノベーションの現状について経営陣の共通した評価・見解が、「ファーストステージからセカンドステージに移行してきている」というものでした。これは私自身も同じように感じていることです。

ファーストステージは、「Yume Pro」という仕組みをイノベーション推進部門が先導して社内に少しずつ浸透させ、社外にも積極的にアナウンスしていこうという取り組みです。そしてセカンドステージとは、成果を出していく――「成果」の基準はいろいろありますが、もっとも期待されるのは、全員参加型イノベーションの取り組みを進める中でOKIの将来を支える新規ビジネスを創出することです。

ファーストステージで行ってきたことを継続していくことはもちろん、セカンドステージへと移って、皆の目指すべき地点が一段高くなり、より険しい山を登り始めたという感覚です。実際、「OKIのイノベーションの進捗度合いは?」という問いに対して経営陣の多くは、昨年度よりもきびしい数値で回答しています。これはすなわち、この1年間で目指す目標地点が上昇し、尺度が変わったということです。

前編では、今年度の取り組みや、着実に進展したプラスの部分を紹介しました。

後編では、活動における反省点、課題を踏まえて、来年度へ繋げていく内容を記載します。

(2022年3月28日、OKI執行役員 CINO兼CTO 藤原 雄彦)