ほぼ週刊 CINOのつぶやき(チノつぶ)第91号

「Yume Pro テクノロジープロセス」

最新記事

イノベーションプロセス

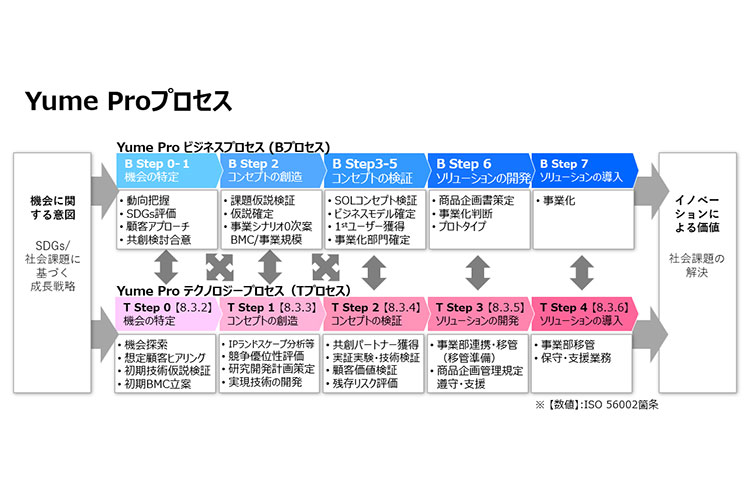

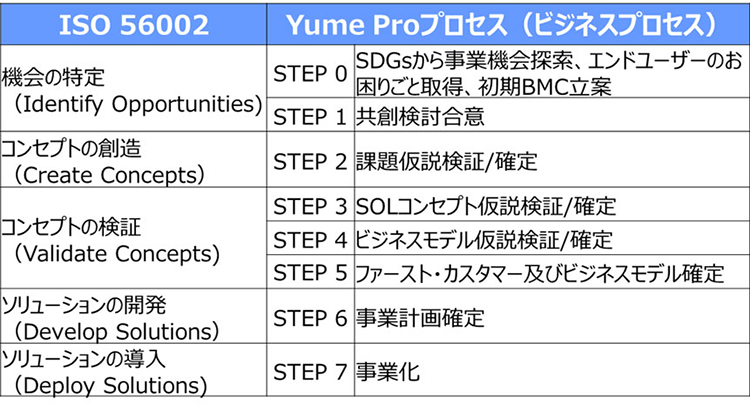

イノベーション・マネジメントシステム(IMS)に関する国際規格ISO 56002では、イノベーション・プロセス(以下「標準プロセス」)が規定されています。具体的には、「機会に関する意図」に基づき、①機会の特定、②コンセプトの創造、③コンセプトの検証、④ソリューションの開発、⑤ソリューションの導入という5つのノン・リニアなステップ。これらを経て、「イノベーションによる価値」が生まれることになります。2020年5月の日経新聞経済教室に「イノベーション、標準化で促せ」という投稿を行いましたが、イノベーションを円滑化するためには、プロセスを標準化し、共通言語化することが極めて大切です。

OKIでは、チノつぶ第45号で紹介したとおり、イノベーション推進センター(IPC)などで、Yume Proプロセスに基づいた活動を行っています。Yume Proプロセスは、標準プロセスが公表される前に作られましたが、標準プロセスをOKIの新規事業創出の実情に即してカスタマイズしたビジネスプロセスといえます。標準プロセスとの対比は以下のようになっています。

イノベーションプロセスに即したR&D活動を展開

今後、3~5年でIMSの認証規格ISO 56001が策定される見通しとなっています。OKIでは、認証を受けることのできるIMSレディな体制を2022年度までに構築する方針です。このためには、OKIグループ全体にイノベーションプロセスを実装していくことが必要です。こうした流れの中で、研究開発も標準プロセスに準拠させることになりIPCでは、今年度から、Yume Pro テクノロジープロセス(以下「Yume Pro Tプロセス」)を定義し、これに基づいた研究開発活動を始めました。概要をご紹介します。

R&D活動も初期BMC立案から

Yume Pro Tプロセス(以下、Tプロセス)は、ISO 56002に対応して5ステップで構成しています。T Step 0の機会の特定については、SDGsに掲げられている社会課題の中からOKIが取り組む分野をまとめた成長戦略(1.06MB)に基づき機会を探索します。これは、Yume Proプロセスと同様です。これまで、R&Dにおいては、研究テーマを決める際に、初期BMC(ビジネスモデルキャンバス)を考えることは一般化されていませんでした。Tプロセスでは、この段階で、想定顧客を特定して初期BMCを立案します。初期BMCを描いてみることによって、どのような性能や機能を尖らせることが必要なのかということが明確になります。想定顧客との対話は、この段階から必須となります。

T Step 1のコンセプトの創造では、社内での技術確立と顧客の意見を踏まえたBMCのブラッシュアップを行います。前提として、知財戦略の分析手法であるIPランドスケープ(※1)などを踏まえ、競争優位性評価を行います。技術実証によって、顧客の求める価値を創造するために必要な技術ソリューションの実現可能性を見極めます。

T Step 2のコンセプトの検証の段階では、共創パートナーとの実証実験によって、試作したソリューションと顧客提供価値の整合性検証を行います。これまで、R&D活動は、どうしても技術に引きずられがちでしたが、ビジネスプロセスにおけるコンセプト検証と連動し、事業化のための検証を行います。

T Step 3以降は、事業部へ引継いでいくことになりますが、円滑なバトンタッチのため、人的リソースも含めた技術移管を行います。

プロセスは順次バージョンアップ

Yume Proプロセスは、2017年夏に策定して以来、イノベーション創出活動を行いながら、改変を続けてきました。今回新たに加わったTプロセスについては、実際のビジネスを想定した上で進めていく新しいOKIのイノベーション活動です。Yume Proプロセスと同様に、今後のR&D活動を進めていくにあたっては、見直しつつも進化を遂げていく予定です。ビジネスとテクノロジーの連携したプロセス導入によって、研究者も出口や技術用途を一層意識し、実顧客との対話を重ねていきます。社会に価値の提供できるイノベーション創出活動を加速していきたいと思います。

(2020年9月14日、チーフ・イノベーション・オフィサー(CINO)横田 俊之)

※1 IPランドスケープ(Intellectual Property Landscape)…自社、競合他社、市場の研究開発、経営戦略等の動向および個別特許等の技術情報を含み、自社の市場ポジションについて 現状の俯瞰・将来の展望等を示すもの。