ほぼ週刊 CINOのつぶやき(チノつぶ)第45号

「Yume ProでISO 56002を解説する」(その5)

最新記事

「箇条8 活動」

イノベーション創出活動を一握りの天才肌の暗黙知から、高い確率でシステマティックな形式知にすることがISO 56002の狙いです。イノベーション創出活動についても、具体的なプロセスを規定し、具体的なプロジェクトを、このプロセスに則って進捗管理することが求められています。暗黙知を形式知化するISO 56002では、随所で文書化の重要性が訴えられていますが、イノベーション創出活動についても、このプロセスに準拠して進められたことを確認するために必要な文書化された情報を残さなければならないと規定されています。

イノベーション・プロセス

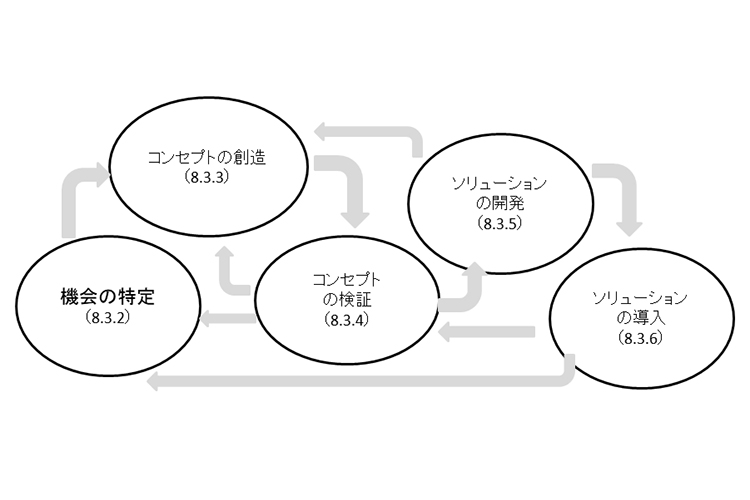

ISO 56002では、イノベーション創出活動を①機会の特定、②コンセプトの創造、③コンセプトの検証、④ソリューションの開発、⑤ソリューションの導入の5つのプロセスにて規定しています。このプロセスは、①から順々に⑤に進んでいくのでは無く、試行錯誤を高速回転させながら、行きつ戻りつ進展するノンリニアなプロセスとしている点が特徴的です。

Yume Proプロセス

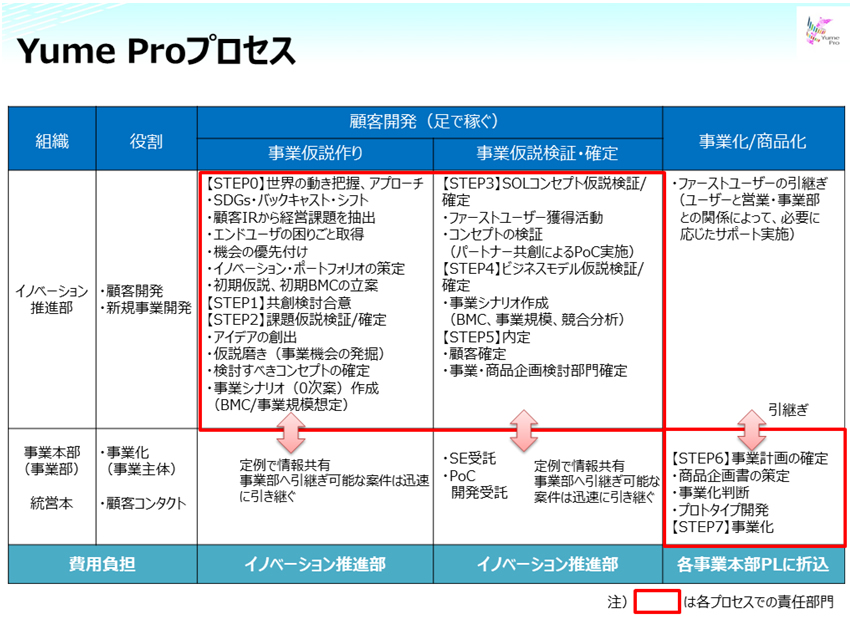

Yume Proプロセスは、上記のイノベーション・プロセスの1つの実践例となります。ISO 56002箇条4で規定されている通り、組織状況を踏まえてイノベーション・マネジメントシステムを構築することが必要ですので、Yume Proでは、OKIグループ向けにイノベーション・プロセスをカスタマイズし、全体で8つのプロセスを規定しています。Yume Proプロセスもイノベーション・プロセスと同様に行きつ戻りつ進めるノンリニアなプロセスとして規定しています。

Yume ProプロセスとISO 56002のイノベーション・プロセスの対応関係は、以下のようになっています。

イノベーション・プロセスをカスタマイズしている理由ですが、たとえば、「機会の特定」には、様々な方法があります。Yume Proプロセスでは、これまでプロダクトアウト型の新規事業に偏重していたスタイルを改め、課題解決型のイノベーション創出を進める狙いから、SDGsに掲げられた社会課題から事業機会を探索するといった独自のプロセスとしています。

2階から1階への円滑なバトンタッチ

前回のチノつぶ第44号(※1)で、大企業の組織を2階建てバスに喩えましたが、イノベーション創出活動は2階の新規事業部門で行いつつ、1階の既存事業部門にバトンタッチできる仕組み作りが大切です。ISO 56002においても、イノベーション・プロセスは、「既存事業と独立で行いつつ、既存事業とつながっていなければならない」という要請事項が規定されています。2階建てバスの2階は、1階から独立しているようで、しっかりと1階とつながっています。この2階建てバス構造がイノベーション・プロセス成功の鍵を握っています。

Yume Proプロセスを構築する際にも、この点が大きな議論になりました。二律背反を解決する仕組みとして、①2階でイノベーション・プロセスを進めつつも、1階と密接に連携しながら巻き込んでおくこと、②PoC予算は2階で確保しながら、実施時には2階から1階に発注する仕組みとすること、③ファーストカスタマー獲得・ビジネスモデル確定後は1階で事業計画を策定することといった工夫を施しています。

実際の活動においては、微妙な舵取りが求められるため、ユースケースを積み重ねながら、Yume Proプロセス自体のブラッシュアップを行っていきたいと考えています。

(2019年9月24日、チーフ・イノベーション・オフィサー(CINO)横田 俊之)