ほぼ週刊 CINOのつぶやき(チノつぶ)第44号

「Yume ProでISO 56002を解説する」(その4)

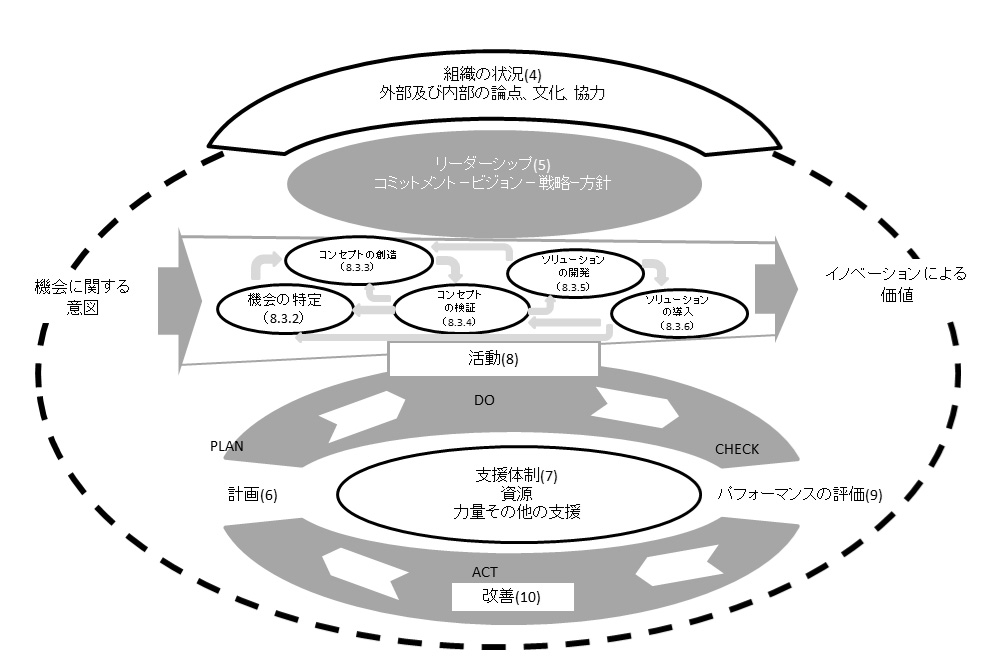

出典:一般財団法人 日本規格協会「ISO 56002 イノベーション・マネジメント

-イノベーション・マネジメントシステムー手引き(英和対訳版)」図1

最新記事

「箇条7 支援体制」

ISO 56002のイノベーション・マネジメントシステム(IMS)で、非常に重要なのが支援体制です。2階建てバスに喩えると、大企業では、1階で既存事業を行いながら、2階で新規事業を進めることになります。1階と2階のマネジメントが異なるのに、1階の固定概念で、2階を見てしまうので足を引っ張られます。ここが、2階しかないベンチャー企業との相違点です。

IMSの目的の1つがイノベーション活動を支援する文化を育てること

ISO 56000シリーズの原理原則を規定しているのが、ISO 56000です。まだ最終投票に至っていませんが、公表されているISO/DIS 56000のドキュメントには、イノベーション活動は、既存組織の文化、発想方法、パラダイム、支配的な論理などから抵抗を受けるという本質的な問題点が記載されています。

このため、IMSの目的は、イノベーション活動を支援する文化を育て、イノベーションを効果的に行えるようにするための環境整備を行うことと指摘されています。字句の修正は施される可能性がありますが、基本的な考え方は変わることはありません。

12項目にわたる支援

ISO 56002に掲げられている支援は、人材、時間、知識、財務、インフラ、力量、認識、コミュニケーション、文書化した情報、ツールおよび方法、戦略的インテリジェンス・マネジメント、知財マネジメントの12項目におよびます。こうした支援の多くは、1階のリソースから提供されることになります。

そこで問題となるのが、社内文化です。ISO 56002の「4.組織の状況」を解説したチノつぶ第41号(※1)で紹介した通り、OKIでは、新規事業担当者が既存事業担当者より格下に見られているという課題がありました。これは、当社に限った話ではなく、他社のイノベーション担当の方とお話をすると同じような状況だとおっしゃいます。明日の飯の種のために働いている人よりも、今稼いでいる人の方が評価される傾向にあるというわけです。

支援体制の柱となるOKIイノベーション塾

Yume Proでは、支援体制の軸となっているのがOKIイノベーション塾です。VoIPをはじめとする新規事業を立ち上げてきた千村保文が塾長を務め、教育チームや広報チームの運営を行っています。教育については、一般社団法人Japan Innovation Networkをパートナーとして、イノベーション研修、応用編となる実践研修、課題探索編のSDGs研修などのプログラムを二人三脚で立ち上げています。

イノベーション研修は、役員が率先して参加し、既存事業担当者や人事、経理、総務をはじめとする間接部門を含めて幅広く参加しています。これは、イノベーションは新規事業に加えて、既存事業の革新が含まれるという側面もあります。さらに重要なことは、チノつぶ第10号(※2)でも紹介しましたが、社員全員がイノベーションを理解することによって、社内文化を変えることを目的としているのです。

(2019年9月17日、チーフ・イノベーション・オフィサー(CINO)横田 俊之)