Yumeトーク第48回

「国勢調査オンライン調査システムでデジタル化政策に貢献」~OKIの政府デジタル施策関連プロジェクト(後編)~

SUMMARY

前回は、OKIが開発した「政府統計共同利用システム(e-Stat)」について、プロジェクト関係者に社会課題とシステムの提供価値を藤原CINOが聞いた。後編では、政府統計共同利用システムにも関連する国勢調査オンライン調査システムについて、インタビューする。

最新記事

国勢調査の背景と国勢調査オンライン調査システムの概要

藤原前回は、「政府統計利用システムe-Stat(イースタット)」についてインタビューさせてもらいました。本日は、関連するシステムとして国勢調査についてお聞きします。最初に、国勢調査オンライン調査システムはOKIが開発したものですが、どういった経緯でこれが始まったのかといった経緯を教えてください。

山田国勢調査は歴史が古く、1920年(大正9年)に始まりました。今回実施した2020年の調査は第21回ということになりますので、ちょうど100年の節目の年になります。5年に1回実施しており、外国人を含む日本国内に居住する全ての人を対象にする統計で、国にとっては重要な調査です。

その結果は、福祉とか生活環境の整備や、災害対策、あるいは小選挙区の区割りなど、いろいろなものに反映されて、国や地方自治体のさまざまな政策の基礎となる重要な調査になっております。

実は、オンライン化されたのはまだ最近で、2010年に東京都をテストケースとして、大規模なオンライン調査をスタートしました。先立っては、2006年の「国勢調査の実施に関する有識者懇談会」の中で、プライバシー意識や個人情報保護意識の高まりから調査員が国民と接触できない事態が出てきたり、協力が得られなかったり、統計調査自体が困難な状況になりつつある課題が顕在化してきたことから、PCやITを駆使したオンラインでの調査が必要になってきました。もう少し前からやっているのかなという感じは持たれているかもしれないですけれども、実は10年ぐらい前から始まったのです。

2015年に初めて全国を対象にしたオンライン調査を行いました。どのぐらいの方がオンライン調査をやられているかというと、日本全体で5300万世帯ぐらいあるのですけれども、そのうちの大体40%にオンラインで調査をしてもらっています。

藤原国勢調査という言葉は以前から聞いている話ですけれども、今、世の中的には社会課題とか、グローバルで言うとSDGsが注目されています。これらの取り組みは、さまざまな社会課題が原点です。その課題を見える化するためには、ユーザー視点というか、住民目線が重要であり、そのために国勢調査のデータは非常に重要なデータかと思います。

たとえば、今の世の中、アフターコロナと言われるように、コロナの感染が拡大して社会生活自体が変化せざるを得なくなり、さまざまな社会課題が発生してきています。こういった中で、より住民目線で物事を考えるためには、客観的な調査結果がより重要になってくると想定されます。そこで2010年から国勢調査はオンライン化されてきたわけですが、どういった観点で、これをさらに使いやすいシステムにしていくか。エンドユーザー目線と、さらには政府の職員の方々の効率化につながるのか、両方の観点が重要であると思います。そういったことを踏まえて、どういった課題があって、今回バージョンアップしていこうと考えられたのかといったところを教えてほしいです。

山田これまで国勢調査はご存じのとおり、5年に1回、紙が配られて、紙で調査されてきました。しかし、最近では前述のとおり調査回答の協力を得るハードルが高くなってきていることから、PCやITを駆使した調査が求められるようになりました。また、若者世代はスマホ世代と言われるように、主にスマートフォンを使っています。そういったところの視点で、よりたくさんの人に調査に回答してもらうところが課題です。

もちろん、スマホでやるということなので、見やすさとか、回答しやすいとか、画面遷移、そういったユーザビリティーといいましょうか、アクティビティーといいましょうか、そういった視点が大事なのかと思います。これは前回のe-Statも同じですけれども、UIの視点が重要です。

政府統計のお困りごととOKIの取り組み

髙橋国勢調査オンラインは、国民向けのシステムですので、UIにかなり力を入れました。設計の段階のかなり序盤でOKIのデザイナーが入り、ウォーターフォール型ではなくて反復型、アジャイル型で、最初からプロトタイプをお客さまに見せて、レビューをしてもらって、そこから漏れがないような形で進めていきました。

その他には、設計が終わった後に実際にテストとか、動作感だとか、そういったものを確認していくのですけれども、そのときには我々だけではなく、さまざまなお客さまに参加してもらいました。たとえば、国勢調査には視覚障がい者の方に対応したページも必要なため、視覚障がい者の団体の方に協力していただいて、音声ブラウザを使った操作感ですとか、使いにくい点、そういったものを洗い出してもらって、課題を整理していきました。

藤原すなわち、スマホ世代、まさに若い人たちだけでなく、いろいろな方々に調査対象を広げていこうといった中で、その人たちがより使いやすいように、ユーザーインターフェースを徹底的に強化して、さらに使い勝手を良くしようとしたということですね。

それは、まさにデザイン思考、徹底的なエンドユーザー、お客さま思考のアプローチです。

OKIとしてユーザーインターフェースといったところに非常にこだわったということですけれども、もう少し掘り下げて具体的に、どういったところをこだわって、ユーザーインターフェースを作っていったのかということを教えてください。

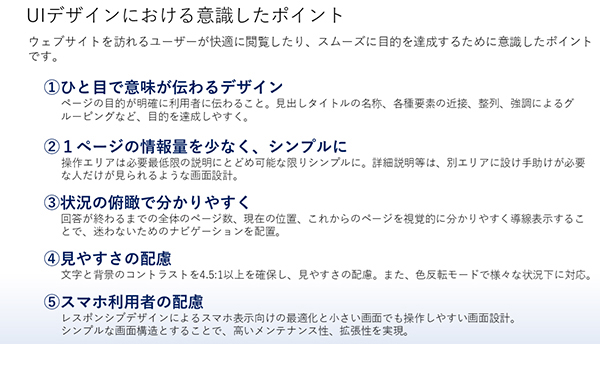

髙橋UIにおいて意識したポイントは5つあります。一目で意味が伝わるUIであること、なるべく一つのページの情報量を少なくシンプルにということ、状況を俯瞰で分かりやすくするなど、見やすさの配慮と、最初に申し上げたスマホ利用者への対応といったものが挙げられます。

もう少し具体的に説明しますと、1ページの情報量を少なくシンプルにというのは、国勢調査は調査項目が多岐にわたっていて、それぞれの説明が必要になってきますが、それを全てのページに情報量として書いてしまうと分かりにくくなってしまうので、解説の部分に関しては必要な方だけが見るような形にしました。

ボタンを配置したり、見やすさへの配慮で文字サイズの変更を可能にしたり、色覚異常の方向けに色が反転できるような機能を付けたり、そういったものをUIとして意識しています。

藤原このポイントはわかりやすいですね。この1ページの情報量を少なくシンプルにといったところは、ある意味スマホで見たときに、パソコンで見るときとまた違った閲覧の仕方があると思います。そういった画面の配置の工夫みたいなこともやられたのですか。

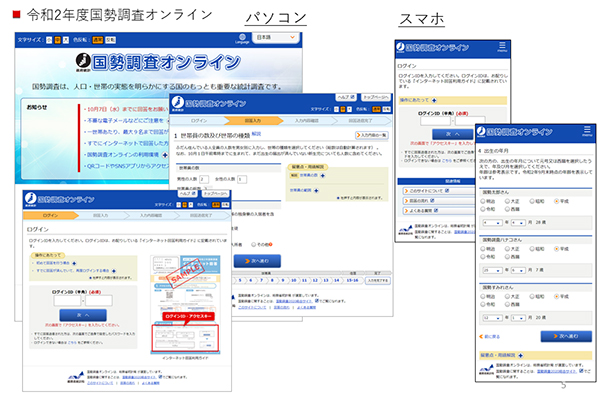

髙橋今回に関しては、パソコンの画面とスマホの画面を見比べて、スマホだったらこういう形に配置したほうがいいですとか、そういったものは考慮して設計を進めています。

藤原そういった画面のユーザーインターフェースにも非常にこだわったということですね。見やすさという意味では、画面配置ですか。

髙橋そうです。

藤原こういった使い勝手を徹底的に調査する。どういった方々にご意見を聞いたのですか。

山田国勢調査は5年に1度ですけれども、年に1回ずつ、対象地域を絞って3年間試験をします。試験調査をやるのです。その中から出てくるいろいろな対象地域の国民の意見を吸い上げて、ユーザーインターフェースに反映していったことが大きいと思います。

藤原その国民からの意見というのは、どういった形で画面とか、使い勝手とか、そういったところを聞いていったのですか。担当の職員の方とOKIだけの検討結果で、こういった画面の形にでき上がっていったのか、さらにエンドユーザー視点といったところも聞いたのか。

髙橋国勢調査の回答をオンラインでされた方は分かるかもしれないですけれども、最後にアンケート画面がありまして、それぞれの画面ですとか、項目に対しての評価、アンケートを取っています。そのアンケートを基に分析をして、より使いやすいシステムを考えていきました。試験調査は、第1次試験調査、第2次試験調査、第3次試験調査と繰り返し、全ての結果を基に、本調査に向けての開発をしていった形になります。

藤原言ってみれば、エンドユーザーから使い勝手とか、使用感について、アンケートを繰り返し、それを吸い上げて、その結果をシステムにユーザーインターフェースを含めて反映していったということですね。

山田はい、その通りです。

藤原オンラインで集めたデータは、実際にどのような場面で有効かつ効果的に活用できていますか。

大見「公的統計の整備に関する基本的な計画」はおおむね5年ごとに変更されます。現在は第3期ですが、そこでも国勢調査の重要性とか、それを今後社会課題解決のためにどう活かしていこう、ということが謳われています。どこにどれぐらいの人がいるかということが分からないと、どういった政策を立てればいいかということが判断できません。EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)というか、根拠に基づいた政策立案、社会の足りていないところに届くような政策の根拠となる、基礎となるものとして重視されているのが国勢調査です。その需要、重要性が、第3期以降はさらに高まっているのかなと思います。

その計画とは別に、国勢調査を実施している意義にも関係しますが、防災計画を立てる際には、どこにどれだけ人がいるから、どういった防災対策をしようとかということを検討する必要があります。また、学校の配置とかもそうです。少子高齢化など人口の変化があるなかで、どこに、どれぐらい学校が要るのか。そういう計画の礎になるような調査として、活用されるものと認識しています。

藤原前回もe-Statの際にお聞きしましたけれども、非常にそこは大事な視点かなと思っています。まさに社会課題を考える際に、どこにどれぐらいの人がいるのだろう、どういった人数の状況になっているのだろうということが重要です。洪水などの自然災害は、数年に一度ではなく、毎年どこかで発生する社会課題に、すでになっています。コロナも踏まえて考えると、自然災害はある意味定常的に起きている「ニューノーマル(新常態)」の一つといってもいいと思います。

そこに対して、国は対策をしようということですから、そういった意味では、国勢調査のデータ自体が、さまざまな場面で役立つことは非常に重要な観点だと思います。

あとは、教育とか、学校を含めて、これも子どもさんたちがどこにどれだけいるのか。そういったことは、今後教育を進めていく上で非常に大事ですね。そこに対する課題とか施策というのを考えられるといったところですね。

今言ったような、ある意味逼迫した社会課題といいますか、そういったところにアプローチできるような形だと思いますが、製造業とか、流通業的なところで見たときに、このデータはどういうふうに役立てられると思いますか。

山田働き手がどれぐらいいるか、ということもありますね。

大見たとえば小売店がどこに出店するかというのは、人口がないところに建てても意味がありません。国勢調査ですと、住民基本台帳とかにある戸籍とは別の、本当にどこに誰がどれだけ、どういった構成で住んでいるかというところが公表されますので、出店などの際に意識されている企業も多いのではないかと思います。

藤原国勢調査オンラインシステムは、多言語にも対応しているのですね。英語や中国語などの他、ベトナム語とかポルトガル語とかスペイン語まで対応していますが、どのような基準で言語は選ばれたのですか。

大見日本に常住している外国の方も調査の対象です。日本に居住している全員の方に答えていただく調査なので、その人たちにも回答してもらうことが大事です。そこで、できるだけカバレッジを広くして、いろいろな方に答えていただきやすいようにしました。

藤原日本に常住しているかたすべての方を対象にしているというところが重要ですね。特に、このコロナ禍といったところで、感染が拡大し、全然治まらない状態の中で、これまでの都市の考え方が変わってきました。ある意味郊外とか、地方とか、そういったところに人がどんどん移動していって、都心に来なくても仕事ができるという環境になってきているから、そういった観点でいうと、人の動きといったところが変わってくる可能性があります。そういった移動に関するデータもあると、感染症対策に対する今後の対策といった観点では、非常に有効なのかなと思います。

苦労した点、工夫した点

藤原OKIは国勢調査システムを開発し、長く提供しているわけですが、一番苦労した点はどういったところですか。これはシステム的な観点でもいいですし、先ほどお話があったユーザーの視点で、要望を拾い上げてくる苦労でもいいですし、そういったところを聞かせていただければと思います。

大見私の印象に残っているところでいくと、いろいろなウエブブラウザに対応しなくてはいけなかったということが、大変でした。いろいろな端末を用意して検証しました。

髙橋もともと動作検証用の環境を準備していましたが、それでも網羅しきれない環境は必ず存在するので、そこを広くカバーできるかということは、一つの課題でした。実際に調査期間中、回答期間中においても、当初はサポート対象外としていた環境での動作確認をして、サポートの対象にする形も取りました。そこの部分はどうしても課題ではありました。

藤原端末の環境は日進月歩で変わるので、大変ですね。

髙橋そうですね。あとは、全国民というか、5300万人という記入者数がいるので、そこの性能の担保も非常に大変だったところがありました。

藤原大規模なシステムとしての性能の担保ですね。

髙橋そうです。オンラインでの国勢調査システムは停止できないものです。仮にオンライン調査システムが停止すると、紙では回答できるのに、オンラインでは回答できないことになり、クレームが多発します。よって、調査期間中はシステムを止めてはならないということが大前提にありました。

山田5300万人がアクセスできるかという、トランザクション的なものも加味しないといけないところがありましたね。

髙橋そうですね。テストの段階でピークを想定したトラフィックを発生させて、耐えられるかどうかという確認は十分に行っていました。

山田本システムは、調査と審査で構成されています。審査は、自治体の審査で、実際のデータがきちんとしたものかどうかを審査するものです。

藤原審査というのは、具体的にどういったことをやるのですか。

髙橋回答されたデータがちゃんと正しいものが入っているかどうかを確認します。たとえば、勤め先の事業内容および仕事の内容等の審査・訂正をしていきます。

藤原入力されたデータのレビュー的なことですね。手間はかかりますが、重要な作業ですね。

また、大規模なシステムかつ停止できないということは、構築は苦労した点はあるかもしれませんが、OKIの得意なところではないかと思います。こういったことは、これまでのいろいろな省庁のシステムだとか、キャリアのシステムだとか、そういったところで培ってきた技術を強みとして提供しているわけですね。

山田そうだと思います。お客さまのニーズに寄り添ったということです。

藤原寄り添って、そういったOKIの技術をうまく活用してやっていくといったところかなと。国勢調査自体の価値という意味では、利用者視点の課題をきちんと吸い上げ、何度もお客さまとユーザーインターフェースに関して議論しながら作っていったということが重要な点で、これはまさにデザイン思考だと思います。

それと併せて、システムの信頼性とか多様性が非常に重要なシステムであり、これはOKIの強み、技術の強みを活用して、このシステムを作り上げてきたのだと思います。

まさに今イノベーション・マネジメントシステムYume Proでやっていることを2010年から皆さんはユーザー視点で実践してきたということで、素晴らしいです。

具体的な成果として、お客さまである政府とエンドユーザーの両方にメリットが出た例はありますか。

山田プライバシーに考慮していつでもどこでも回答できる仕組みを提供したということだと思います。その結果、総務省統計局様においても、事務の効率化と予算削減につながり、もちろん、エンドユーザーにとっても使い勝手が向上して、双方に大きなメリットがありました。

藤原オンラインの回答率を上げるというのは、お客さまにとっての目的・目標であると同時に、OKIからすれば、提供価値であるということですよね。それと併せて、エンドユーザーが回答しやすいようなユーザーインターフェースにしたということで、エンドユーザーの提供価値と我々のお客さまの提供価値。こういったことの両方にアプローチできたわけですね。

国勢調査オンライン調査システムの今後の展望

藤原最後に、このシステム、当然お客さまは今後もということで、さらに使いやすいものにアップデートを考えていかれるかと思います。お客さまにシステムを提供する側のOKIとしては、今後これに対する展望とか、そういったところをもう少し聞かせてもらいたいです。

山田さらにオンライン回答率を上げるべく、より良いものにしていきたいなと考えています。次は5年後ですから、令和7年です。これからは高齢化社会になっていきますから、さらに使いやすいもの。それと、外国の方も多くなると予想されます。また、障がい者の方も回答できるような仕組みも重要です。こういったところに力を入れていかないといけないと思っています。また、人の流れが変わっていきますから、それに応じて対応していかないといけないですね。

藤原人の流れが変わってくると、世の中も変化していくということですよね。今までの都市とか、地域の在り方とか、変わってくるということですよね。そこに合ったデータが即時に取れるように、そういったシステムに変えていくということですね。夢のある展望だと思います。今後も期待しています。本日は、ありがとうございました。