Yumeトーク第47回

「政府統計共同利用システム(e-Stat)でデジタル化政策に貢献」~OKIの政府デジタル施策関連プロジェクト(前編)~

SUMMARY

2021年度にデジタル庁が発足し、日本政府や各自治体でのデジタル政策が進展。OKIは、以前より政府のデジタル政策に貢献してきた。Yumeトークでは2回にわたって、政府のデジタル施策に対するOKIの貢献について紹介する。前編は、2008年にサービス提供を開始し、その後も改善を加えている「政府統計共同利用システム(e-Stat)」について、藤原CINOがプロジェクト関係者にインタビューする。

最新記事

政府統計共同利用システム開発の背景と政府統計共同利用システムの概要

藤原今回は、政府系のデジタル施策に関して、OKIの貢献したプロジェクトとして、「政府統計共同利用システム」について、お話を伺います。まず、どういった経緯でこの取り組みが始まったのかというところから教えてください。

山田政府統計は歴史が古く、明治14年(1881年)まさにOKIが創業した年に遡ります。大隈重信が統計院を設立、統計は国の重要なデータであり、それを元に政策を評価していかないと他の列強国に対して勝っていけないというところから始まりました。最近のEBPM(証拠に基づく政策立案)の推進に近いことを大昔から仰っていたんだと思います。

現在は、総務省統計局と独立行政法人統計センターで、この「政府統計共同利用システム」を構築、運用しています。国ではオープンデータを重視していますが、このシステムは、その一翼を担うことで社会的にも評価されています。

藤原OKIはいつ頃から関与しているのですか。

山田OKIは約20年の間、政府統計に携わらせてもらっています。

藤原政府統計共同利用システムについて、教えてください。

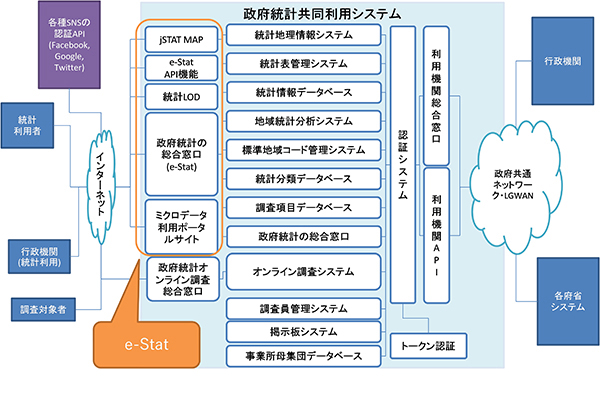

山田政府統計共同利用システムには、13のサブシステムがあります。政府統計の統計調査結果の公開や、調査の実施に関するサブシステムからなり、e-Stat(イースタット)は、統計調査結果を一般国民へ公開するウェブサイトのことです。

政府統計のお困りごととOKIの取り組み

藤原政府はオープンデータの利活用をさらに強化していますが、政府の一番のお困りごと、課題は何ですか。

山田オープンデータは使ってみないと、その本当の価値は分からないところがあります。まず、オープンにすることでいろいろな人が使える状態になり、利用してみてもらわないとどういう効果が出るか分からないところがあると思います。

やはりデータを広く活用してもらえるように、使いやすいデータにすることが課題です。

藤原そういった意味では、さらに利用者視点というか、エンドユーザー視点、生活者の視点でより分かりやすく、見やすい形に、利用しやすいとか、活用しやすい形に変えていかなくてはいけない。政府がさらにそこを強化したいということで進めているということでいいですか。

山田そうです。単純にデータを見せるだけでなく、それが加工しやすいとか、いろいろな視点で分析しやすいとか、そういった公開方法にしていかないといけないのかと思っています。

藤原今、世の中的にもまさに社会課題解決と言われている時代であり、ベンダー目線ではなく、利用者目線でどういったことを解決するのかということを考えた上で、システムを構築していかなくてはいけないと思います。

これはグローバルで言うと、「デザイン思考」という言い方ですけれども、まさにこういったことを考えたときに、OKIが推進しているイノベーション・マネジメントシステム(IMS)につながる徹底的な利用者目線、課題目線になります。政府統計も、こうした視点を意識して考えられているのでしょうか。

山田はい、そうです。そういう意味でいうと、どういった形でデータをオープンにしていくかということが大事なところと考えます。たとえば社会課題を解決するためにデータを活用しようとするにも、どのようにデータを組み合わせればよいかはやってみないと分からないと思います。そのため、できるだけいろいろな分野の、いろいろな方にデータを使ってもらうことが大事であって、防災とか医療とか、学校教育、研究分野もあるかもしれませんけれども、そういったところから答えが見つかってくるのではないかと考えます。

藤原それでは、各省庁のデータと政府統計共同利用システムの関係をわかりやすく説明していただけますか。

古川政府統計のプロセスとして、大きく、計画、回答の収集、審査、集計、公表などがありますが、政府統計共同利用システムは回答の収集や修正、公表に関する作業をWebシステムで実施できるようになっています。各省庁は政府統計共同利用システムを利用してオンライン調査を実施したり、オンライン調査で集めた回答を審査、集計した最終的な統計調査の結果を、e-Statから公開したりすることができます。

https://www.e-stat.go.jp/(外部サイト:e-Stat)

山田たとえば、文部科学省の文教関係のデータとか、厚生労働省の何々のデータとか、そういった各省の統計データを公開する窓口になっているところです。

藤原国民の実態調査のために国勢調査がありますが、国勢調査のオンラインシステムもOKIが開発しているものですね。政府統計共同利用システムと国勢調査の違いは何ですか。

古川政府統計共同利用システムは、政府統計オンライン調査窓口を使って各省庁がデータを収集し、e-Statにて横断的に公開できるようにしたシステムです。国勢調査のオンラインシステムでは、政府統計オンライン調査窓口を利用せず、独自のシステムを構築して一般国民への調査を行っています。最終的な統計調査の結果データは、e-Statへ登録されます。

藤原システムの構成、概要はわかりました。このシステムの一番の提供価値は何ですか。

古川元々、この政府統計共同利用システムを作ろうとなった背景には、日本は分散型統計と言いまして、各省庁に統計の部署があって、そこで独自に情報を収集して、分析して、公表していることがあります。業務プロセスがサイロ型になっているため、それをある程度統一することで業務の省力化や品質の向上を図れないかということで、政府統計共同利用システムはスタートしているのです。

それは一定の効果があって、今運用されているのだと思いますが、これからは先ほど山田さんが仰ったオープンデータ、情報をいかに便利に使いやすく、国民や世界に向けて発信できるかというところだと思っていて、そこはお客さまの計画にもなっていますし、注力されようとしているところだと思っています。

藤原実際の利用者からするとどういった情報をここから見ることができるのですか。

古川e-Statで提供しているのは、基本的には統計調査の結果ですが、気象、人口など17個の分野のデータをウェブサイト上でいろいろな縦軸、横軸を組み替えて閲覧し、ダウンロードすることができます。

大見たとえば、就業関連では、雇用関連の統計情報から経済動向を把握することができます。学校関連の調査では、就学に関する統計や、健康状態の統計などがあります。

また、どこの地域にどれだけの人数がいるかがわかることによって、防災計画が変わります。地震が起こったときに、この地域に今どれぐらい住んでいるから、備蓄をこれぐらいにしないといけないとか、そういう計画のために国民の分布を調査しています。

単純に何人国にいるかというところだけあれば、戸籍があるからいいとか、住民票があるからいいということはあるのですが、一人暮らししている大学生とかは住民票は地元だけれども、住んでいるのは東京ということもあります。その時々でどこに人がどれくらいいるのかを正確に把握していないと、災害のときに、防災備蓄が圧倒的に足りなくなってしまうというようなことが懸念されます。そういう意味でも実態の把握だけにとどまらず、データがどう活用されていくかが大事だというところは政府も意識していますし、各ベンダーも意識して見ているところではないかと思います。

藤原素晴らしい。政府としてエンドユーザー目線で社会課題にアプローチするようなことを考えていて、そこに対して、OKIがそのシステムを開発しているということの価値だと思います。

本システムを開発、提供する上で苦労した点、工夫した点はありますか。

古川e-Statで公表されている画面ユーザーインターフェース(以下、UI)は、お客さまと議論をさせていただいて、ブラッシュアップしたものになっています。目的のデータまでたどり着く導線が分かりやすく、圧倒的に使いやすくなっていると思います。

山田OKIとして今までの利用者とか職員の方の使い勝手の課題をピックアップして、さらに使いやすいUIを適用することによって、業務の時間効率をアップしています。

藤原e-Statの運用開始は、2008年(平成20年)ですが、その後、時代はPCからスマートフォン中心に変わっています。スマホ対応で工夫したことはありますか。

古川今回の更改(2018年)に当たって、もうスマホが主流になってきている世の中ですので、UIの改善というところでは、PCとか大きな画面で見やすいのはもちろんですけれども、スマホ独自の表示レイアウトを構築して、スマホでも目的のデータにできるだけ簡単にたどり着けるよう、工夫しました。そのため、スマホで使われるユーザーも増えているかと思います。

藤原このシステムをOKIが開発してご提供するときに苦労した点はどんな点ですか。

古川このシステムは、非常に短納期での開発でした。特に、統計データの表示に関するデザインについては、主観的な話でもあるので、お客さまに納得いただくところを最初のゴールにして案を作って持っていって、見ていただいて、フィードバックをしていただいて、ということを何度も繰り返しました。

藤原それは、イノベーションで言う仮説検証をお客さまの意見をいただくことで高速回転させて、何度も何度もお客さまに通いながら、お客さまと合意していったということですね。そのポイントは何ですか。

古川それが成り立つのは、お客さまの素早いフィードバックと、それに対するスピーディーな行動の2つが揃うことだと思います。

藤原それは、まさにイノベーションプロセスの一つだと思います。

政府統計デジタル化に向けた今後の展望

藤原今後、OKIとしてはどういったシステムにしたいという夢はありますか。

古川これまでの政府統計は、各省庁がいろいろな質問項目を独自に作っていたため、単位や性別の分け方等が異なっていました。それをビッグデータとして扱おうとすると、うまく扱えないという課題があります。今後は、メタデータという観点での標準化をしていくことが重要になってくると思います。OKIもこの分野の検討には取り組んでおり、世界標準に合わせて対応していく必要があると考えています。

藤原より使いやすく、より利活用しやすくするために、メタデータをどう扱うかということをグローバル視点で考えていくということですね。その先にAIを活用して、政府統計データをまとめ上げるようなことも出てくるかもしれないですね。

古川まとめるところもそうですし、きれいなデータができると、それをAIにインプットして、何か新しいものが生まれることはあると思います。

藤原そういった意味では、データの共通化なりつくりというところをきちんと整備していくといったところに、今後の展望がある。そういったところでも、OKIとして貢献していきたいと思っているということですね。

古川はい、その通りです。

藤原本日は、ありがとうございました。次回は、政府統計共同利用システムと関連する電子国勢調査について、お聞きします。