Yumeトーク第61回

印刷物で企業のDX化にアプローチする「DXラベルソリューション」

SUMMARY

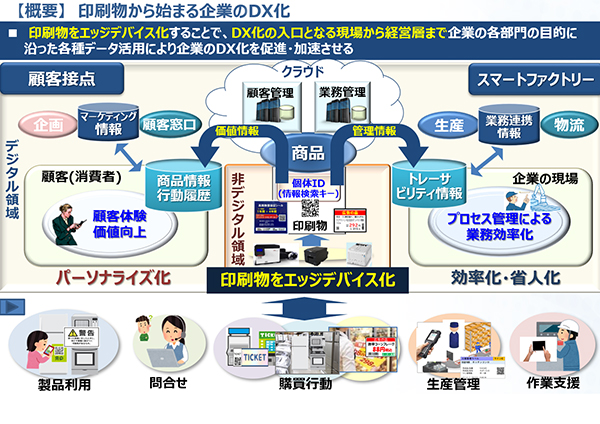

印刷物による現場の変革を目指した「DXラベルソリューション」は、印刷・出力した紙(ラベル)をエッジデバイスとして「スマートファクトリー化」や「顧客エンゲージメント向上」といった価値を提供するためのソリューションです。

Yume Proプロセスに則ったコンセプト創出から開発過程、具体的な提供価値について、部署の垣根を越えた取り組みの3名のキーパーソンに、藤原執行役員(CINO兼CTO)がインタビューしました。

最新記事

「コト売りへのシフトから取り残される」という危機感が出発点

藤原今回はOKIのプリンター事業の未来を担う「DXラベルソリューション」について聞かせてください。モノづくりとDX、AIエッジを融合させた非常にOKIらしい、OKIならではのソリューションだと思います。まずは、コンセプト創出の経緯について教えてください。

大槻そもそもの出発点は、OKI全体が“モノ売り”から“コト売り”へとシフトを進めようとする中で、「このままではプリンター事業は取り残されてしまう」という強い危機感からです。また、そうした中で「社会課題や現場をきちんと捉え、業務に沿った提案型に変えていかなければ」という考えに至りました。

コンセプトについては、ソリューションシステム事業本部(SS事本)が展開しているIoTやDXソリューション、エッジデバイスと同様に、利用者にとって価値あるデータを活用できること。社会課題やお客様の現場課題を解決するソリューションと連携できるビジネスモデルを確立することを目指し、「プリンターをエッジデバイス化するには何が必要か」というところからスタートしました。

2つの社会課題にフォーカスしつつ導入企業の収益性向上も意識

藤原井上さんはSEとして現場の声を多く聞かれていると思いますが、お客様は具体的にどういった課題を抱えているのでしょうか。

井上製造業のお客様を例に挙げると、製造現場を可視化し、生産ラインのボトルネックを見つけて対策を打ち、省力化・効率化に結び付けることが共通的な課題でありニーズです。その課題解決のために「スマートファクトリー」というキーワードが浮かんできますが、お客様の多くは「やりたいけれど、導入コストや運用管理の負荷を考えるとハードルが高すぎる」というのが現実です。

そうしたときに、プリンターから出力した印刷物、普段使っている紙をエッジデバイス化することで、簡単で安価にスマートファクトリー化を実現できるというのが、このソリューションの大きな特徴です。

藤原では、もっと広い視点で考えた際に、 OKIは7つの社会課題――老朽化問題、自然災害、交通問題、環境問題、労働力不足、労働生産性、感染症拡大をマテリアリティに掲げていますが、その中で強く意識したものはありますか。

大槻「労働力不足」と「労働生産性」が一番のターゲットになると思います。

ただし我々は、社会課題解決を意識しつつ、導入いただく企業の収益性アップに直結する要素として、企業と顧客接点、すなわち、顧客エンゲージメントの向上にも取り組むことを考えました。事例としては、OKIのコンタクトセンターシステム「CTstage」と組み合わせた「製品に貼られたラベル」を通じた顧客接点の容易性の実現です。

藤原OKIのビジネスは基本的にB to Bですが、その先の一般消費者やエンドユーザーのこともしっかり考えられているのは、顧客視点の本質をとらえていて素晴らしいですね。

SS事本の平井さんは「CTstage」の拡販などを担当されていますが、市場やお客様のニーズはどのように変化していますか?

平井コンタクトセンターはもともと、企業とお客様の接点、窓口の役割を果たしているので、電話をかけてくるお客様の満足度をどう向上させるかが重視されてきました。しかし今は、「お客様の満足度を向上させるためには、コンタクトセンター側のオペレーターや管理者等の従業員満足度の向上が必要」という考え方から、製品開発や機能追加の際にはオペレーターや管理者の働きやすさやシステム運用のしやすさに重点が置かれるようになっています。以前はCを強く意識していたものが、Bの課題解決を通してCの価値を実現するアプローチに変わってきました。

アナログの象徴“紙(ラベル)”にデジタルデータを取り込む

藤原そういったコンセプトで開発された「DXラベルソリューション」にはどのような強み、市場での優位性がありますか。システムの概要や特徴も交えながら教えてください。

大槻このソリューションでエッジデバイスとなるのは、OKIのラベルプリンターで印刷・出力した製品などに貼られる「ラベル」と呼ばれる“紙”です。製品1つ1つのラベルに、その個体ならではの「利用者にとって価値ある情報」や「管理情報(生産、販売など)」を取り込み、ラベルに記載されたQRコードやバーコードを通じて利用することができます。我々はこれを「DXラベル」と名付け、利用者がスマホや専用端末から読み込むことで、生産現場の作業状態の可視化、利用者のパーソナライズ化のための情報検索や登録操作の自動化を可能とします。オフィスではペーパーレス化が進んでいますが、各種現場では、まだまだ紙を通じた業務プロセスが存在しており、そこをデジタルデータ利用の接点とすることを考えました。現場で利用されている紙(印刷物)をデジタル活用の入口にすることで、そこから企業全体のDX化へ発展させることができると考えています。

OKIのラベルプリンターの特徴として、印刷する紙の種類など、さまざまな媒体への対応力が高く、とくにカラー対応という点で他社との優位性があるため、多種多様な業界に対して幅広く活用いただくことが可能です。

OKIには、デジタル環境でデータをダイレクトに活用するDXソリューションが数多く揃っています。そこに「紙を媒介にして簡単・安価にDX化するやり方もあります」という別のアプローチとして、お客様に沿った提案ができることが強みになるはずです。デジタルと非デジタルの共存領域でお客様の課題や社会課題の解決策を提供できるのは、オールOKIとして大きな強みになります。また、OKIの他の商材と組み合わせることで、より価値を高め、トータルシステムとしてOKIを選んでいただくという戦略も積極的に進めていきたいと考えています。

流通小売、エンタメ、金融・保険にもDXラベル化の価値を提供

藤原ターゲットになるのはどのような業種ですか?それぞれの具体的な活用シーンも教えてください。

井上私が現在関わっているのは①製造業と②流通小売業で、今後は③サービス・エンターテインメント分野にもアプローチしたいと思っています。また、④金融・保険業も有力なターゲットに位置付けています。

①の製造業では、まず製造現場の可視化や保守作業支援などでの活用があげられます。たとえば、資材の入庫/出庫管理、生産加工・組立てなどの工程管理や設備メンテナンスの場面で、管理データの更新や必要な管理情報の入手に役立ちます。②の流通小売業では棚札やPOPとして活用可能です。電子値札などのデジタルツールもありますが、視認性や表示情報が限られ、コスト面でも課題があります。対して、棚札をDXラベル化すれば、紙のままデジタル要素を取り込むことが簡易かつ安価に実現でき、商品ごとに消費者に伝えたい情報を記載できます。また、価格変更に合わせた棚札入替作業のミス・漏れ防止の対策にもなりますし、売れ残りそうな食料品に値引きシールを貼る代わりに、QRコード付き棚札を介してスマホアプリに電子値引きシールを付与する仕組みも実現できます。

井上③のエンタメ分野の場合は、思い出となるパーソナル情報の関連付けによるチケットのメモリアル化です。会場内のイベントとデジタルコンテンツを連携させることで、多角的な展開も可能です。④の金融・保険業では、契約後の情報照会や問い合わせ時のセキュリティ確保に活用できると考えています。また、キャンペーンやアンケートを行う際に、担当営業や各種識別情報の入力の簡素化ができ、受け取ったユーザーは契約やキャンペーン参加の手続きが容易になります。企業側は担当者やエリアごとのヒット率やリアクション率などの集計・分析を効率的に行えます。

大槻それぞれの業界、市場には多種多様な商品・商材があり、そこに必要な情報は各企業でデジタルデータ化されています。しかし、その情報を活用するためには、人の確認や判断という煩わしいオペレーションが介在しています。我々は、そのオペレーションの補足として使われている「紙」をデジタルデータ活用の接点とする、すなわち、エッジデバイス化することで効率性を追求することと共に、価値情報として容易に活用してもらいたいという考えです。

人が目視して確認・判断する手間や、その原因は多くの業界に存在しています。それを解消でき、かつ、パーソナライズ化された価値ある情報を活用できる仕組みが「DXラベルソリューション」です。

コンタクトセンターのチャット/LINEによる対応を効率化

藤原「CTstage」と組み合わせた「顧客エンゲージメント向上」についても詳しく教えてください。導入企業は具体的にどういった価値を得られるのですか。

平井昨今のコンタクトセンターは、電話での応対だけでなく、若年層を中心としたチャットやLINEによる問い合わせもカバーするようになっています。その際、製品にDXラベルが貼ってあれば、ユーザーはQRコードを読み込むだけで、問い合わせ先を調べる必要もなくなりますし、製品名や型番などをひとつひとつ読み上げることなく、オペレーターに情報が伝えられます。利用者登録情報まで盛り込んだQRコードであれば、氏名や製品購入日などの情報伝達も自動化できます。ユーザーの手間が大幅に削減されるのはもちろん、コンタクトセンター側も製品や顧客に関する基礎的な情報を事前に把握できるので、対応も効率的かつ、間違いなく行えるようになります。

藤原電話で問い合わせる場合、音声ガイダンスに沿ってボタンを操作したり、製品名や型番を口頭で伝えるのは面倒ですよね。そもそも電話がなかなかつながらないことも少なくないですし。その点、DXラベルを活用すれば、電話問い合わせにありがちな利用者側の不便・不満が減らせるわけですね。

大槻チャットやLINEは個人間のコミュニケーションツールとして大きく広がりましたが、企業と個人(顧客や消費者)間の利用はなかなか進んでいませんでした。その要因について我々は、「仲間同士ならやり取りしない “前置き”、すなわち製品名や型番、氏名や契約者番号などの基礎情報の入力の煩わしさ」と分析しました。DXラベルを通じてこの煩わしい操作が不要になれば、企業への問い合わせにおいても「自分のことを分かってくれている」という安心感・満足感をもって使えるようになり、消費者ニーズに応えられると考えました。

平井チャットでの問い合わせ対応は、コンタクトセンター側も大きなメリットがあります。電話回線に比べて多数の接続を容易に確保できますし、オペレーター1人で複数の問い合わせに併行して対応することも可能です。電話のように1対1でリアルタイムに受け答えしなくてよいので、オペレーターにかかるストレスも軽減されます。DXラベルの活用で、チャットの利便性がより向上するのは、コンタクトセンター側にとって大きな導入価値になると思います。

OKIの中で「一緒に売りたい」仲間を増やす

藤原このソリューションへの想い、今後の意気込みを一人ずつ聞かせてください。

大槻ソリューションの基本的な考え方は、市場やお客様にとっての「価値」にフォーカスしていますが、そこに「OKIならでは」をいかに盛り込むかが大事だと思っています。それによってOKIの中で「売りたい」と思う仲間が増え、大きな成功へと結び付いていくはずです。現時点での「OKIならでは」はまだまだ足りません。今後もっともっと拡充・強化して、仲間を増やし、他の商品やソリューション、サービスと組み合わせた提供形態を増やしていきたいと考えています。

平井「CTstage」の担当部門としては、CTstage7DXの新機能である、電話(ボイス)とチャット/LINE(ノンボイス)の対応を連携させ、統合的に管理する「ボイス・ノンボイス統合」を積極的に訴求していきたいです。そのためには、チャット/LINE対応の有効性をより強くアピールすることが必要で、DXラベルをスマホにかざせばチャットでの問い合わせがより簡単にできるというのは、とても分かりやすいユースケースになります。大槻さんの言うOKIの中の仲間として、「DXラベルソリューション+CTstage」を積極的に提案し、市場を盛り上げていきたいと思います。

井上やや違った視点ですが、私もOKIグループの仲間でもっと切磋琢磨したいと思っています。OKIはターゲット業種で一番に挙げた製造業そのもので、開発・設計・生産・物流のすべてが揃っています。この「DXラベルソリューション」を使って、現状から改善しようとするときのヒントや現場でのコンセプト検証ができる環境がグループ内にあるというのは非常に大きな優位性です。こうした仲間とのつながりを大事にして、これからも新しいことに積極的にトライしていきます。

藤原ありがとうございます。OKIは事業ごとに組織を分けていますが、DXやIoT、AIといった要求、キーワードが出た瞬間に組織横断で一緒に対応していくべきです。これはイノベーション活動の観点からすれば「全員参加型イノベーション」にほかなりません。「DXラベルソリューション」はそうした好事例の1つだということがよく分かりました。チームOKIとしての大きなビジネスに成長させるべく、皆で連携してがんばっていきましょう。

※1QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です

※2LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です