Yume対談

「OKIコムエコーズ大塚社長とJapan Innovation Network松本常務理事がイノベーション対談(Yume対談)を行いました」

SUMMARY

2022年4月、OKIグループにおける海洋・音響関連サービスのワンストップ化を実現するため、静岡OKIとOKIシーテックを統合した株式会社OKIコムエコーズ(OCE)が誕生しました。今回は、JIN・松本常務理事がOCE・大塚社長に、OCE設立の目的から今後のイノベーション戦略まで幅広く問いかけます。

イノベーションを加速し、海洋音響のリーディングカンパニーを目指す

海洋音響技術のワンストップサービスを提供

松本一般社団法人Japan Innovation Network・常務理事の松本毅と申します。今日はよろしくお願いします。

さっそくですが、新会社・OKIコムエコーズの概要と大塚社長のキャリアをお聞かせください。

大塚当社は、海洋などに代表される過酷な環境下で動作する機器の設計・製造・販売・保守を手掛け、ラギダイズ技術(※1)に強みを持つ静岡OKIと、国内唯一の水中音響計測施設「固定式計測バージ」を保有し、ソーナーシステムをはじめとする海洋機器の計測・試験・コンサルなどのエンジニアリング技術で実績を持つOKIシーテックの統合により誕生したラギダイズ技術と海洋エンジニアリングに強みを持つ企業です。

私のキャリアは、1988年OKIに入社し、当時の測機システム事業部(現:特機システム事業部)に配属となりソーナーシステムのソフトウェア開発に従事していました。その後はSEとして、航空管制関連システムをはじめ官公庁向け、民間向けシステムを担当し、ここ10年は事業運営に携わってきました。その中でも、直近3年間は社会インフラソリューション事業部長として、交通・防災・中央官庁システム事業を推進してきました。そして、今年(2022年)4月にOCEの社長を拝命した次第です。

松本オープンイノベーションにおいては、企業間の戦略的提携が求められています。OCEの場合は戦略的経営統合となるわけですが、この統合により、どのような強みが発揮されるとお考えですか?

大塚旧OKIシーテックは、海洋音響センシングや通信の分野で豊富な技術実績とノウハウを持つものの量産化には対応できていませんでした。一方、旧静岡OKIは量産化や保守にも対応しています。つまり、この両社の統合により海洋・音響関連製品の研究開発から実験、量産化はもちろん、アフターサービスまでをワンストップでサポートできるようになりました。また、同じ沼津地区に拠点を置く両社の人的、設備的なリソースの共有化により、お客様に対する新たな提供価値の創造にもつなげたいと思っています。

松本当然、民間需要の拡大を見込まれて統合ですよね?

大塚これまで海洋・音響技術は、防衛や海洋資源開発などの官需が中心でした。しかし、最近では洋上風力発電や漁業・養殖業、また海洋資源開発等に利用される水中ロボット開発など、いわゆるサステナブル・ブルーエコノミーという新市場が台頭し、今後これらの民需は官需の規模を大きく上回り拡大すると予想されています。OCEとしても、新たな市場ニーズにも迅速に対応していくつもりです。

実績のある海洋音響技術で、洋上風力発電市場にロックオン

松本設立されて半年以上経過しましたが、社内に大きな変化は見られますか?

大塚社員にとっては、統合は大きなインパクトだったようです。従来のお客様に対して会社統合や社名変更を説明するのが大変であったと聞いています。それと、今は慣れたようですが、当初は社名が言い難いという意見も聞かれました。そんな社員たちですが、この半年余りで意識の変化は着実に進んできていると実感しています。

松本具体的には、どのような変化でしょうか?

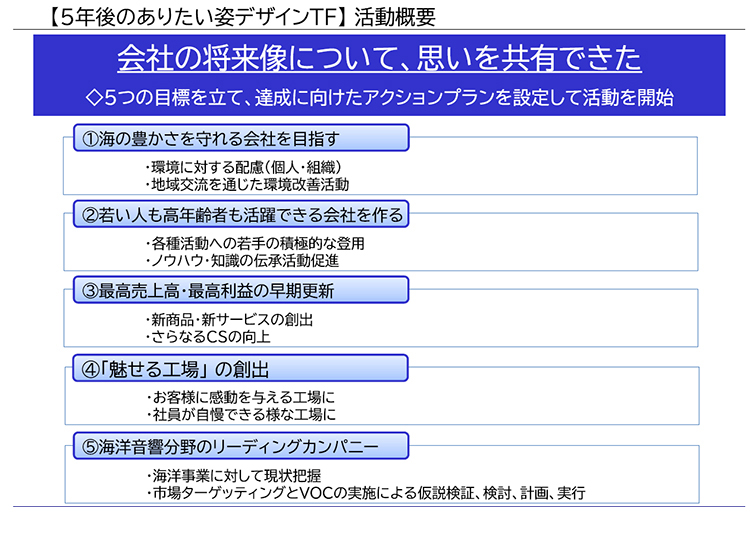

大塚一例ですが、新会社の「5年後のありたい姿」を全社員で考えるタスクフォースを立ち上げました。各部署で議論し、それを若手の代表者が持ち寄りさらに職場横断で議論を繰り返すという活動をしてもらいました。

その結果、1)海の豊かさを守れる会社を目指す、2)若い人も高齢者も活躍できる会社を作る、3)最高売上高・最高利益の早期更新、4)「魅せる工場」の創出、5)海洋音響分野のリーディングカンパニーの5つの目標を共有することができました。そしてこの目標達成に向けた意識の醸成ができたものと考えています。

松本そのようなボトムアップ型のタスクフォースというのは素晴らしいですね。タスクフォースが最初に掲げた「海の豊かさを守る会社」という目標は、とてもSDGs的でイノベーティブであると同時に、静岡や駿河湾という地域に対する熱い想いが感じられますね。

大塚旧静岡OKI、旧OKIシーテックとも駿河湾に面した場所に立地し、海洋事業を中心に展開しており、また海岸清掃等の地域の環境活動にも参加するなど、海に対する思いは強いですね。

また、駿河湾は、湾の中心海域は水深2,500m以上の深海が広がる急深な地形である一方、東側海域の内浦湾はフラットな海底地形も持つため、さまざまなシチュエーションを想定した海洋実験が行える最適な環境です。OCEとしても、その地理的なアドバンテージを最大限に活用して、海洋事業を展開していくつもりです。

松本それが、5番目の「海洋音響分野のリーディングカンパニー」につながるわけですね?

大塚そうです。現在、OKIの特機事業部やDX推進センター、IPC(イノベーション推進センター)などと連携し、海洋ビジネスの現状把握を行うと同時に、市場ターゲティングや、VOC(※2)による仮設検証、事業計画立案などを行っています。

松本民需向けの海洋ビジネスで最も有力で魅力的な市場として、ターゲットを絞っている分野はありますか?

大塚脱炭素社会実現に向けて、今後最も成長が見込まれる洋上風力発電分野ですね。従来、洋上の構造物の監視・点検作業は、経験豊富なダイバーに委ねられていました。今後、洋上風力発電設備が増加するとともに深刻な人手不足が懸念されています。そこで、OCEとしては実績のある海洋音響技術やセンシング技術とAIエッジ処理技術を活用することで、構造物の自動・遠隔監視を想定した技術開発を進めています。また、これら事業の主要顧客と見込まれるマリコン(※3)などの業界分析、課題分析と、OCEの保有技術のマッピングを行い、ソリューションの最適化を目指しています。

OKIのIMS「Yume Pro」を“使い倒す”意気込み

松本そういう新事業を創出するため、OKIグループのイノベーション・マネジメントシステム(以下、IMS)である「Yume Pro」も活用されているのでしょうか?

大塚もちろんです。タスクフォースの中でもイノベーション活動の重要性が議論されていました。現在は、OCEから4名のYumeハブメンバーを選出し、各部署でIMSの啓発活動を進めています。それと、特に旧静岡OKIの社員たちは以前から改革マインドを持つものが多く、子会社としては初だと思いますが社長ダイヤログを実施したり、Yume Proチャレンジにも多くのアイデアをエントリーしていました。件数だけはOKIグループの子会社ではトップクラスだと思います(笑)。しかし、これからはIMSの実践モードということで、量よりも質の向上を図っていくつもりです。

松本そういったIMS活動のレベルアップを図るための施策はありますか?

大塚これは、OKIグループ共通の課題かもしれませんが、私たちは長く受託開発型のビジネスを展開してきたため、提案型のビジネス、つまりお客様の課題や困りごとを見つけ出すことが苦手だという自覚があります。ですから、新事業のアイデアはもちろんですが、普段から日常業務の問題点や困りごとを発見し、改善していく活動にも力を注ぐことで、課題発見・解決スキルを高めていこうとしているところです。

松本IMSのプロセスの中で、課題点の発掘は、いわば健康診断のようなもので、とても重要です。課題点を明らかにできなければ、イノベーションは進まないわけですからね。

OCEのように優れた技術力を持つ企業は、技術的な課題ばかりに目が行きがちで、顧客課題に関してはおざなりになりがちです。OCEは、今まさにプロダクトアウトからマーケットインへの意識改革を進めているところですね。幸いOKIグループはYume ProというIMSの仕組みが確立されつつあるわけですから、それをうまく活用するべきだと思います。

大塚まさに仰るとおりです。Yume Proの仕組みにおいても実践モードにするために質の向上につながる活動を期待しています。OKIのIPCやYume Proの仕組みを使い倒すという位の意気込みで行きたいです(笑)。

OKI独自のリソースを活用した新サービスを展開

松本今後、洋上風力発電関連事業など、新たな事業やサービスを展開する場合、OKIグループが保有するアセットのみで完結できるのか、もしくは外部の共創パートナーをもとめるのか、どちらでしょうか?

大塚外部の共創パートナーは必要だと考えています。洋上風力発電では、OKIを中心にパートナーとの関係強化を進めています。また、OKIとしてのプライオリティがあまり高くない領域に関しては、OCE独自でパートナーを探しています。そのため、現在は、私たちが保有する海洋音響技術やラギダイズ技術をしっかり再定義し、社内組織やスキームを含めて現状の課題などを明確化する作業を進めているとことです。

松本さて、OKIグループでは今後の経営計画を検討中と伺っていますが、これを受けOCEはどのような経営戦略を描かれていますか?

大塚私たちは高速道路、鉄道沿線の非常電話や舶用電話・交換機など、需要拡大は望めないものの社会的に欠かせないレガシー系の製品を多く抱えています。これらの製品提供や保守サービスなどは、企業としての社会的責任を果たすために継続しなければなりません。しかし、それだけでは企業としての成長は見込めないので、新事業・新サービスの創出が必要なのです。その主力となるのは先ほどからも話題にしてきたサステナブル・ブルーエコノミー関連事業ですが、何分にも新市場でもあるため本格的な市場参入と事業化には時間がかかりそうです。そこで、現在は、OCEが保有するリソースを組み合わせて、早期に事業化できそうなソリューションを構想しています。

松本具体的には、どのようなソリューションもしくは製品なのでしょうか?

大塚一例を挙げると、OKIのIPCと連携し製品化した「ゼロエナジー・ゲートウエイ」です。これは太陽電池と高感度カメラや水位計などをOCEのラギダイズ技術で一体化し、OKIの920MHz帯マルチホップ無線を活用することで、電源確保やケーブル敷設か困難な場所でも容易に設置することが可能なため、河川・ダムなどの水位、水量監視といった防災システムとして期待できます。洋上風力発電領域では海洋構造物周辺の波高の監視にも有用です。また、太陽電池に限らず、風力など自然エネルギーを電源とするセンサーや製品開発にも取り組んでいます。さらには、漁業・養殖業で使われる音響センサーは海外製が多く維持保守に課題があることが分かっています。製品提供から保守まで含めたトータルサービスの提供なども構想しています。

松本それは、とてもイノベーティブな取り組みだと思いますが、そのようなイノベーション活動を推進する部署があるのでしょうか?

大塚社内の経営推進部にイノベーション担当を置いています。Yume Proと連携することに加え、OCE独自の活動も企画しています。実践モードにするために、質の向上にも取り組んでいく予定です。

海洋国家のメンツをかけて、欧米の強力なコンペチターに挑む

松本最後に、今後のビジョンについて伺います。

OCEは海洋音響技術のリーディングカンパニーを目指させているということですが、グローバルなビジネス展開は構想されていますか?

大塚海洋音響技術は、軍事分野でリードする米国のメーカに加え、北海油田、洋上風力発電など海洋開発が進んでいるヨーロッパ勢が一歩リードしています。一方、これらの技術を保有する国内企業は少ないため、私たちが国内で事業展開する場合でも強力なコンペチターは欧米企業となります。ただ、日本は世界有数の海洋国家であり、欧米とは異なる島国特有の多様な海洋地形を有しているので、これら日本独自の環境に適合する製品やサービスを提供する必要があると思います。それが実現できれば海外進出も視野に入ってくるはずです。

松本2024年頃にはIMSの国際標準規格ISO 56001が制定される予定で、現在、世界中の企業が認証取得に向けた活動に着手しています。先ほど、大塚社長はイノベーション手法の質の向上が課題だと発言されましたが、OCEは会社としてどのように対応されているのでしょうか?

大塚課題を見極め、解決策を提案することに何度も取り組み、スキルを高めていくしかないと思います。そのための場をたくさん作っていきたいと考えています。また、そのような活動を継続するための枠組みとして、IMSには個人的にも高い関心を持ち、期待もしています。これからもOKIグループとしての方針に従い、順次、認証取得等の活動も進めていきます。

松本今日の対談を通して、OCEはOKIグループの中でもIMSに積極的に取り組んでおられる企業だということがわかりました。今後もお客様とのコミュニケーションを密にして、OKIのIPCや営業、SEなどとの連携を一層強化し、海洋音響技術のリーディングカンパニーとなることを願っています。

今日はどうもありがとうございました。

※1 ラギダイズ(Ruggedize)技術:耐熱、防水、防塵、耐衝撃などの耐環境性能を付与する技術。

※2 VOC(Voice of Customer):顧客の声(ニーズ)を収集し、それを分析したデータをもとに事業戦略を立案、実行すること。

※3 マリコン:マリンコントラクター(和製英語)。海洋関係の土木工事・港湾施設・建築の建設工事を中心とする建設業者の総称。

<インタビュアープロフィール>

松本 毅

一般社団法人Japan Innovation Network 常務理事

IMSエバンジェリスト

(兼)大阪大学大学院工学研究科 ビジネスエンジニアリング専攻 客員教授

1981年に大阪ガス株式会社入社後、さまざまな新規事業創出を手掛け成功に導き、同社の技術戦略部 オープン・イノベーション担当部長、オープン・イノベーション室長などを歴任。

2016年4月から2019年2月まで、株式会社ナインシグマ・ジャパン ヴァイスプレジデント。2019年3月から2020年10月までナインシグマ・アジアパシフィック顧問。

2020年11月から兼務にてリンカーズ(株)顧問 Open Innovation Evangelist

2013年Japan Innovation Network設立メンバー(理事)、2019年3月から常務理事(現職)