OKI主催ウェビナー「行動変容事例から学ぶ健康経営、PHR活用と睡眠改善に取り組む理由」を開催しました

SUMMARY

PHRという言葉を聞いたことがありますか?

たとえば、年一回受けている健康診断の結果や毎日の歩数、睡眠時間など個人の健康に関する様々なデータをPHR(Personal Health Record)と呼んでいます。

近年、様々なPHRをクラウドなどに蓄積し、活用することが注目されています。

たとえば、健康診断結果と歩数データが組み合わせることができれば、一人一人に合った運動プランや食事プランなどが提案できるようになります。

今後、活用が進むと睡眠や食生活などの生活習慣データを組み合わせから、これからかかりやすい病気のリスクがわかり、予防が簡単にできるような未来が来るかもしれません。

今回のウェビナーでは、PHRの活用が進むことで、どのようなことができるようになるのか、現時点ではどういった活用をしているのか、京都大学、株式会社JMDC、OKIからそれぞれ最先端の知見を紹介しました。

ウェビナー概要

近年、健康経営に関する関心が高まっています。とくに、今年から健康経営度調査票にも追加されたPHR(Personal Health Record)の活用について、これから本格的に活用を考えている企業も多いのではないでしょうか。本ウェビナーでは、「行動変容事例から学ぶ健康経営・PHR活用と睡眠改善に取り組む理由」をテーマに、京都大学の石見教授からは、PHRの現在の活用状況や活用により広がる未来の展望、株式会社JMDC八木様からは、PHRを活用した健康施策の効果検証の事例、OKI武市からは、健康経営における睡眠施策と、行動変容サービスの導入事例を紹介しました。

① PHRを活用した健康づくりの近未来、行動変容技術の効果検証

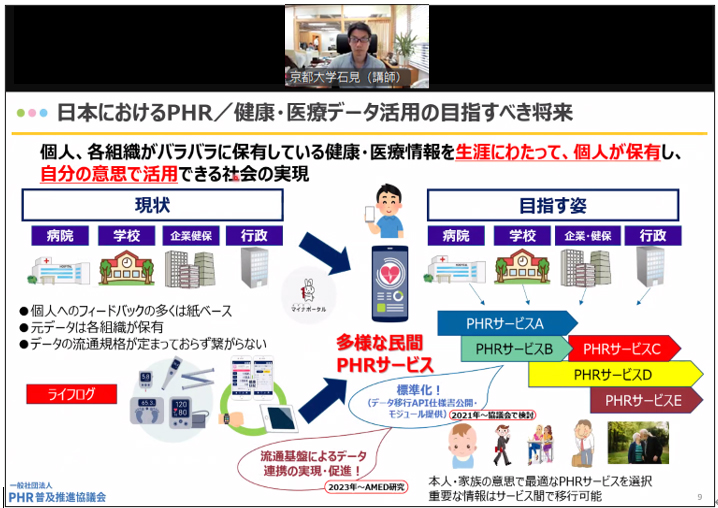

まずは京都大学の石見教授から、国や企業などで広がるPHRを活用した健康増進についてお話しいただきました。近年のICTの急速な発展により、個人の様々な健康データや医療データを簡単に記録、管理できるようになりました。これを活用することで、より個別性の高い健康情報を届けたり、健康施策を提案したりすることができるようになります。将来的にはPHRを活用した産業創出が活発になると、様々なサービスが並立することで、健康課題に合わせたサービスを選択できるようになります。個人がPHRを活用し、積極的な健康増進に繋げられる社会の未来をご説明いただきました。

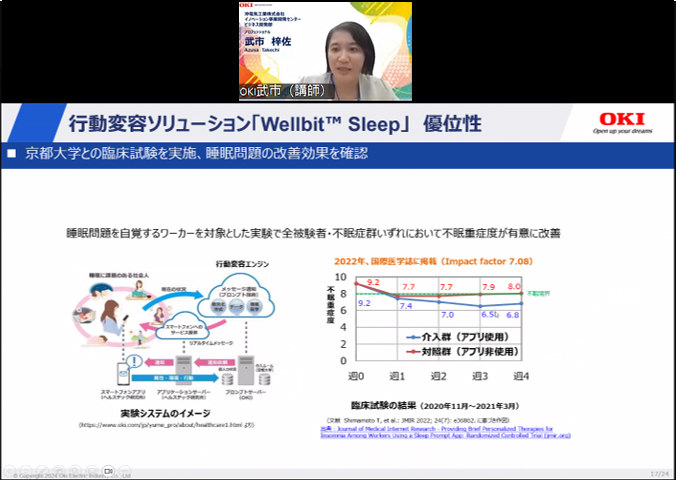

また、石見教授にはPHRとOKIが持つ適切なタイミングで適切なメッセージを届ける「プロンプト技術」を組み合わせた、睡眠習慣改善の臨床試験の結果をご紹介いただきました。結果として、実験参加者のうち、アプリを使用した介入群は、睡眠に関するスコアに改善がみられ、OKIはこの成果をもとにWellbit Sleepを開発しました。

② データ活用による社員・組合員の健康増進

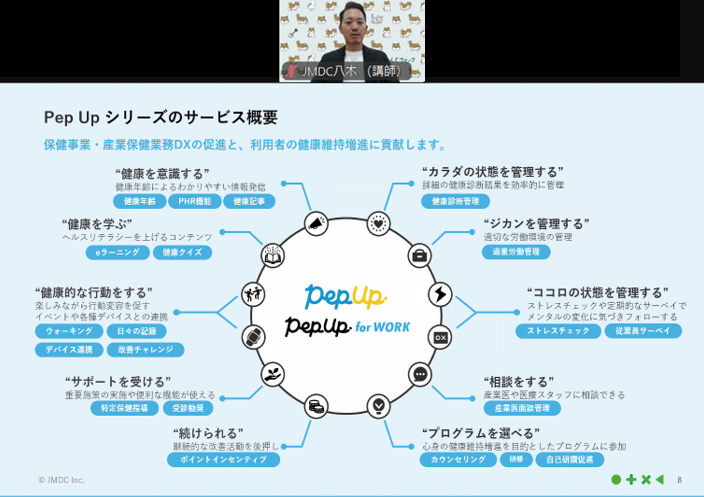

次に株式会社JMDCの八木様からは自社サービスであるPep Upを活用した、健康増進の効果検証事例をご紹介いただきました。Pep Upでは健康診断結果などのPHRを管理でき、自社だけでなく、登録されている他社データとの比較で、自社の健康課題を確認することが可能です。今回は、ある企業が行った健康(ウォーキング)イベントについて、登録されたPHRをイベントの前後で分析することにより、健康意識と行動の変化を確認し、また、イベント後の健康診断結果から、施策の効果検証を行うという、PHRの具体的な活用方法についてご紹介いただきました。

③ 睡眠改善と行動変容に取り組む理由とその効果

最後にOKIからは、睡眠課題解決のため、京都大学・ヘルステック研究所と共同開発を行った行動変容ソリューション「Wellbit Sleep」を紹介しました。国や企業が抱える睡眠課題は非常に深刻であり、プレゼンティーイズムなどの経済損失の大きな理由になっているとの研究結果があります。Wellbit Sleepは日々の睡眠時間などを入力することで、データをPHRとして蓄積し、睡眠改善に繋がる行動を促すアドバイスや睡眠に関わるTips情報、睡眠効率を最適化するためにおすすめの就寝時間などを最適なタイミングで通知して、行動変容を促していくサービスです。これまで行った実証実験で得られた睡眠に関するデータや、プレゼンティーイズムなどの各種指標の改善効果を説明し、数ある睡眠改善サービスの中でも、行動変容効果に強みがあることを訴求しました。

今回のウェビナーには企業の人事部や総務部のご担当者を中心に、産業保健担当の専門職の方にも多くのご参加をいただきました。ウェビナーの最後には、PHRの活用やWellbit Sleep利用に関する質問が寄せられました。また、実施後アンケートでも、従業員の健康管理を担う現場の睡眠改善への関心とニーズの高さが見て取れ、市場の拡がりを実感しました。

(2024年11月6日 イノベーション事業開発センター)