OKI 社内向けAIイベント

「OAICO 2022~GENZAI & MIRAI~」を5年連続で開催!

SUMMARY

2022年12月19日にOKIグループ内で「OAICO2022 ~GENZAI & MIRAI~」をオンライン開催しました。今年で第5回を迎えるOAICOは、イノベーション推進センター AI技術研究開発部の若手社員が中心となって企画運営を行い、社内外のAIについて理解を深める社内イベントです。

当記事では本イベントの概要と併せて今年度の講演内容について紹介します。

OKI AI Conference(OAICO) とは

2022年12月19日(月)、OKIおよび世の中のAIに関する動向について理解を深める社内イベント「OKI AI Conference 2022(OAICO2022)」を開催しました。

本イベントは、OKIグループのAIビジネスの発展を目的として、AIビジネスに関わるすべての社員をターゲットに、2018年から毎年開催しています。また、2020年からはコロナ禍の影響もあり、オンライン形式での開催となりました。今年度も、聴講者はオンラインでの参加となりましたが、一部の発表を社内のスタジオから配信するという新たな試みにチャレンジしました。参加人数は200名を超え、大変盛況なイベントとなりました。

OAICOは、OKIイノベーション推進センターAI技術研究開発部の20歳代の若手を中心に企画・運営するのも特徴のひとつです。

今年度は、新入社員を迎えた7月にキックオフ。開催テーマの検討では、研究開発やビジネスの観点でAIの動向を調査し、社内の興味調査の結果とも照らし合わせ、今年度は「AIの現在と未来」を取り上げました。イベント構成の検討や、社内外の講演者への打診も若手が中心に行い、また、イベント当日の運営についても十分にリハーサルを重ね、司会進行や裏方も務めました。

OAICO2022 〜GENZAI & MIRAI〜

OAICO2022は、サブテーマを~GENZAI & MIRAI~とし、社内のAIの取り組みを紹介する「現在のAI」セッションと、大学の先生をお招きした招待講演とパネルディスカッションを組み合わせた「未来のAI」セッションの二部構成で実施しました。

「現在のAI」セッションでは、AIを活用する様々な部門から講演者を集め、社内のAIビジネスや技術の紹介、さらにAIに関わる特許の説明など、計7講演を行いました。聴講者からのコメントや質問も活発に寄せられ、OKIグループ内におけるAIへの関心の高さ、理解の拡がりを実感しました。

「未来のAI」:招待講演

「未来のAI」セッションでは、OKIの研究開発において、関連が深い大学の先生方3名をお招きし、ご登壇いただきました。

1人目の登壇者は、中央大学理工学部ビジネスデータサイエンス学科 大草 孝介 准教授です。大草准教授は、「センシングデータ」×「データサイエンス」(SxDS)を専門としており、本講演では「センシングxデータサイエンス -工場運営・マーケティングの視点から-」をテーマに講演しました。製造プロセスでのSxDSでは、半導体工場での品質予測、マーケティングでのSxDSでは、人の移動情報からの場所の価値推定へのAI活用について解説しました。

続いて、東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻 藤井 秀樹 准教授が登壇し、「運転行動のモデル化と交通流シミュレーションの効率化・高精度化」のテーマで講演しました。前段でAIやエージェントモデルについて具体的に説明した後、「マルチエージェント交通流シミュレータ」について紹介されました。また、計算コストのかかる交通流シミュレータの効率化を目的とした、巨視的モデルと微視的モデルを用いた「動的ハイブリッド交通流シミュレーション」についても解説しました。

最後の講演は、中央大学国際情報学部 小向 太郎 教授による、「デジタル・プラットフォームの法的課題」です。デジタル・プラットフォームは人々の生活を便利にする一方で、様々な法的課題があります。小向教授はこれらの課題を取り上げ、デジタル・プラットフォームにおける、違法・有害情報の扱いに対する責任、強い市場支配力による競争阻害の懸念、蓄積された膨大なデータの規制という3つの課題について、各国の動向を交えて解説しました。

「未来のAI」:パネルディスカッション ~GENZAI & MIRAI~

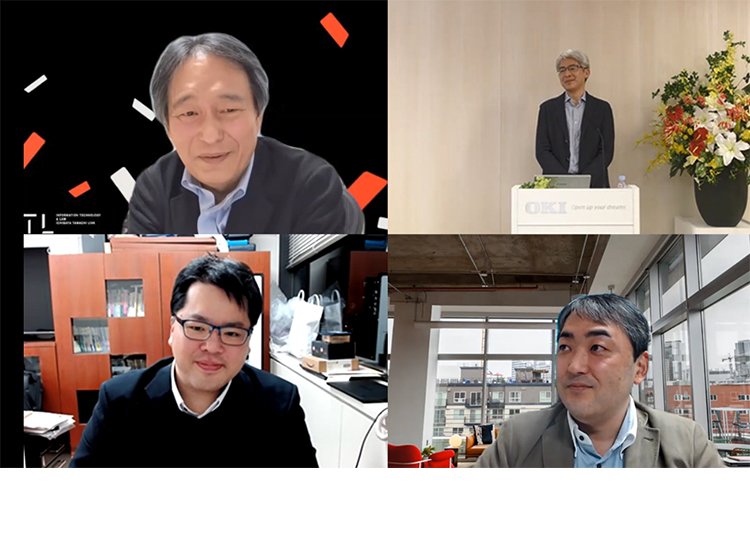

最後にOAICO2022のサブタイトルでもある、「~GENZAI & MIRAI~」と題してパネルディスカッションを行いました。引き続き、大草准教授、藤井准教授、小向教授に登壇いただき、モデレータはOKIイノベーション推進センターの竹内TMが務めました。

中央大学 国際情報学部 小向教授(左上)イノベーション推進センター 竹内TM(右上)

中央大学理工学部 大草准教授 (左下)東京大学大学院 工学系研究科 藤井准教授(右下)

本項では、パネルディスカッションの様子を抜粋してご紹介いたします。

モデレータ(OKI 竹内):第3次AIブームをどう見るか?第4次AIブームは来るか?

第3次AIブームについては普及ステージに入っており、各先生ともに、しばらく続きそうとの見解でした。第4次ブームについてはそれぞれ、大草准教授はIoTやセンサデータとも関連して、より物理世界に干渉するようなサービスの展開に期待すると述べました。藤井准教授は、機械学習型AIの汎用化の方向に進むだろうということや、エネルギー(計算資源)の問題に対するブレイクスルーへの期待、今後必要となると思われる新技術について言及しました。小向教授からは、第1・2次ブームは失望で終わったため「ブーム」と言われているのであり、AIのコモディティ化が進み実績もある第3次ブームは、失望なくこのまま進むのでは、と展望を示しました。

モデレータ:信用スコアへのAI活用等、AIの社会実装に関する懸念(利便性・生産性向上と法律・ルール・規制)についてどう考えるか

利便性があるため一概に否定することはできないとしたうえで、透明性の確保の点で困難がある、と小向教授。EUの例も挙げながら、日本の制度化や議論が十分に進んでいない現状を解説しました。また、生理状態などを用いた感情予測や、街中に設置されたカメラデータによる年齢・性別の予測や、GPSやカーナビのデータについても、データ収集に関する合意形成の必要性を感じるとの意見がありました。このように、AI技術の研究者である先生方もルールや規制を意識して活動していることや、リテラシーの構築や法整備の重要性を再認識しました。

モデレータ:「ビッグデータを持つ巨大IT企業に対して、日本の大学や企業はどのように勝ち筋を見つけていくべきか」

藤井准教授は、大企業が大きな力を持つデータ活用を起点とするAI分野において、まだ強者の少ないBtoBで日本企業が活躍するチャンスがあるとの考えを示しました。大草准教授は例として工場を挙げ、今後AIの活用先が第二次産業、第一次産業へと広がっていく可能性を挙げ、データを大量に取得できるプラットフォームを作り浸透させることが重要だとして、そこに日本の勝ち筋を期待していると述べました。小向教授は、データの世界において日本の制度が硬直的な部分があり、議論の必要性があると指摘しました。この制度についての議論には企業も参加するべきで、目先だけでなく日本全体のイノベーション創出を俯瞰する視点も持って議論したいと希望を述べました。

最後に先生方から総括をいただき、最近話題の文章生成AIが”思う”「AIの未来」の紹介をもって、大盛況のうちにOAICO2022は締めくくられました。

(2022年2月3日 イノベーション推進センター AI技術研究開発部)