Yume塾便り「Yume塾便り」 第41回

OKIの本当の強みとは(その2)~VoIP第1号機開発物語~

1997年電子情報通信学会総合大会講演論文集 p806-807

最新記事

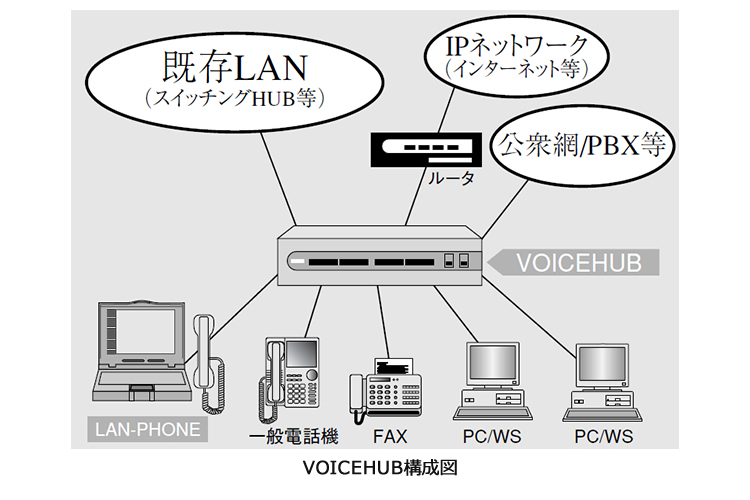

前回は、現在のOKIの強みの一つとなっている「音声」や「端末」に関する技術やノウハウについて、先輩方の苦労と課題解決能力が背景になっていることをご紹介しました。今回は、私が開発に参加したVoIPの第1号機VOICEHUBの開発における課題解決への試行錯誤について振り返ります。

1990年代の後半に、現在のインターネットを支えるパケット交換方式に基づくルーターやWebなどの技術が開発、導入されはじめました。今後、インターネット環境が高速化されると、音声や映像などもインターネット上のアプリケーションになるのではないかと考えました。OKIはそれまで主流であった回線交換方式に基づく交換機や端末では既に強みを発揮していましたが、インターネットの時代になるとその強みが活かせるのか懸念がありました。

そこで、社内のいくつかのグループが、インターネット上で音声のやりとりができるシステムVoIP(Voice over Internet Protocol)技術の開発に着手していました。しかし、当時のOKIの売上を支える交換機や伝送装置は回線交換方式に基づくものであり、自ら対抗する方式の技術開発をすることに対して「密造酒」と揶揄する声もありました。

しかし、私たちは多くの世界の展示会などに参加し、インターネットは必ず高速化し、世界に普及するという確信がありました。そこで、インターネット時代の音声システムを構想し、実現していきました。今から考えれば、これがイノベーション研修で教えている「ありたい未来の姿のシフト」を描き、仮説検証を高速回転させる取り組みを実践していたことになります。

構想は正しかったとしても、私たちはまだ実現できる技術を保有していませんでした。VOICEHUBを試作したものの、現実のネットワーク環境は高速な最新技術を導入しているところもあれば、まだ低速の回線も多く、使用環境によって音声が相手に届くまでの遅延時間はバラバラでした。(これを音声遅延の「揺らぎ」と呼びます)商用化するためには、こうした課題を解決することが必要でした。そこで、私たちは、1号機を導入した顧客や社内網で日本中の遅延時間を測定。これを学習し、揺らぎを吸収する技術を開発しました。

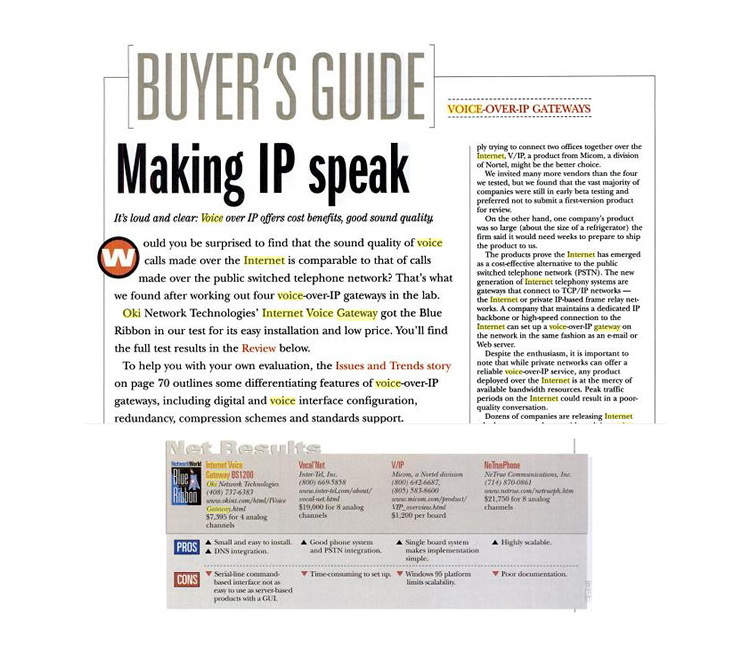

1998年、この技術を導入したBS1200というVoIP第2号機で米国のNetwork World誌が開催したVoIPのベンチマークテスト・コンテストに参加し、Blue Ribbon賞を受賞しました。受賞理由として、「様々な負荷に対しても音声の品質がもっとも安定しており、設定も簡単」という点が評価されました。この受賞がきっかけとなって、「VoIPのOKI」という認知が高まり、VoIPを導入したいという顧客が急増しました。

ビジネスモデル・キャンバスにおけるキーリソース(KR)としてインターネット上で音声処理するためのキー技術を獲得し、キーアクション(KA)の一つとして、その認知を高めるために対外アピールをしていたことになります。当時は無意識に行っていましたが、未来の姿を構想し、そのために必要なビジネスモデルの仮説検証を地道に進めていた、ということです。

「VoIPのOKI」と認知されるようになった訳ですが、当初から技術があったわけではなく、長年の経験に基づく顧客基盤とその顧客ニーズに真摯に向かい合う対応力によって、現在のOKIの強みとなるVoIP技術の創造に繋がりました。この対応力こそがOKIの本当の強みであると考えています。

次回は、IP電話が普及する夜明け前の関係者の苦労と社会課題解決への熱い思いについて語ります。

(2020年1月22日、OKIイノベーション塾 塾長 千村 保文)