『CINO ism Vol.57』

OKIの新規事業をIMSでデザインし、社会へ実装する「IBCビジネス企画部」

OKIイノベーション事業開発センター ビジネス企画部長 顔 正修

最新記事

より実践に特化した事業開発を進める組織として2023年に発足したイノベーション事業開発センター(IBC)。OKIの将来事業の柱の創出を担い、全社イノベーション活動を牽引しています。

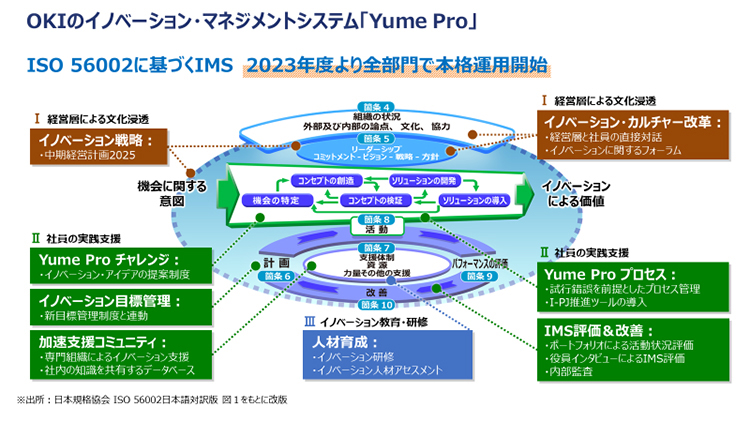

2024年には、イノベーションをさらに加速させる役割を担う「ビジネス企画部」を創設しました。ビジネス企画部は、OKIのイノベーション・マネジメントシステム「Yume Pro」プロセスを最大活用しながら、さらなる新規領域での事業創出を力強く推進しています。今回、ビジネス企画部が果たすミッションや将来像などについて、部長の顔正修(がん・せいしゅう)さんと対談を行いました。

IBCの活動を加速化させる、ビジネス企画部の存在

藤原イノベーション事業開発センター(IBC)は、成長戦略の実現に向けた施策立案・推進を担う「企画室」、注力領域における将来事業のビジネス開発を行う「ビジネス開発部」と、ソリューション開発を担う「ソリューション開発部」。そして、品質プロセスと、さらなる新規領域でのビジネス企画を担う「ビジネス企画部」から成り立っています。

今回は、その中でも最も新しい組織として2024年4月に発足したビジネス企画部について、部長の顔さんと話をしていきます。まずは顔さん、ビジネス企画部のミッションについて紹介をお願いします。

顔ビジネス企画部は、IBCの活動が事業化に向けて加速化するために必要な機能を担います。OKIのイノベーション戦略を実現させるために、今まで足りなかった機能を補う働きをする組織です。

そのミッションとしては大きく3つあります。

1つ目は、 IBCの新事業注力3領域である、高度遠隔運用、物流・倉庫、ヘルスケア・医療に、4つ目以降の新たな新事業領域を加えるための企画推進と創出です。

2つ目は、自組織でも営業の機能を持ち、販売活動を推進することです。

そして3つ目は、新事業の商品をつくっていく上で必要となる品質管理プロセスを構築していくことです。OKIの品質マネジメントシステム(QMS)をベースとして、IBCに適した品質管理プロセスを検討しています。

以上、3つのミッションを持ち、IBC内での既存組織であるビジネス開発部とソリューション開発部の活動を下支えしていきます。

藤原IBCのメンバーは研究開発出身の人材や、キャリア入社の人材が多いことから、OKIが培ってきたものづくりの作法などが浸透しきっていない部分もあります。これからお客様に商品をお届けするには、やはりOKI品質に仕上げていくことが不可欠です。顔さんは、これまで事業部のSEとして経験を積んできていることから、とても信頼しています。

また、IBC注力3領域の機能強化と拡販、そして新しい芽も探していくという、非常に広範囲かつ、非常に重要なポジションを担っています。

そしてIBCはマーケティング・ビジネス開発部門ですから、筋の良いビジネスを企画していくことは当然ですが、続けていく中で、領域やテーマを入れ替えていくことも必要です。そうした循環というところも、ビジネス企画部に担って欲しいと思っています。

新規領域という意味では、社内ビジネスコンテスト「Yume Proチャレンジ」で受賞したテーマの推進や、経営層を発端とするアイデアの実現性検討など重要なミッションもあります。それを進めるには、これまでのプロセスではなく、OKI のイノベーション・マネジメントシステム(IMS)「Yume Pro」のプロセスを最大活用し、進めて欲しいと思っています。

アイデア起案者に寄り添い、事業化に向けて伴走

藤原ビジネス企画部が発足してまだ半年ほどですが、顔さんとしてはどのような課題感を持っていますか?そして、どう乗り越えようとしているのでしょうか。

顔「Yume Proチャレンジ」の伴走をしていると、やはり起案者の人たちは着眼点やアイディアに優れた人だったり、突破力の高い人が多いと思います。現在進めているブルーカーボンや軟弱野菜などの起案者からは、特に強い想いと推進力を感じています。しかし、やはり新規ビジネスの創出においては、経験値がまだ不足していることも確かです。そこをビジネス企画部がうまく伴走することで、より成功の確率を上げていこうとしています。だからこそ私たちには、成功の確率を上げるためにうまく寄り添えるような対応が必要だと感じています。ここはとにかくやり切ることが必要だと思っているので、IMSに沿って迷いなく進めていきたいです。

もう1つ、経営層を発端とするテーマは、今OKIが直面している課題に直結していると感じています。ただ、その分、難易度が非常に高いため、うまく進められていないという反省点もあります。そこは営業本部や事業部の方々の力も借りながら、お客様も含めて一緒に考えていかねばならないと思っています。

藤原「Yume Proチャレンジ」での受賞テーマについては、アイデアの筋や、着眼点は素晴らしいものがほとんどです。ただ、そのアイデアが事業として成り立つかどうかは、プロジェクトの中でしっかりと見極めていかねばなりません。プロジェクトメンバー内でも、スキルや経験には差がありますから、経験値の高いビジネス企画部の人たちが寄り添っていくことが大切です。「見極め」という言葉を使いましたが、決して数カ月など短期であきらめないでください。顔さんの言葉を借りれば「やりきる」ということ。しっかりと仮説検証をしていくことが大切です。昔のやり方で考えて「どうせダメだろう」とすぐあきらめてしまうのはイノベーションではありませんから、そこは常に気を付けていただきたいです。

顔全くその通りだと思います。私自身も、「やり切る」という想いで伴走しているつもりですが、徹底できていないこともあり、藤原さんにご指摘いただいたこともありました。

藤原事業部にいると、撤退のジャッジをしなければならない時もあります。ただ、ビジネス企画部は事業部とは異なる存在です。イノベーションを担う組織として、可能性を追求していってほしいですね。

時代に合わせた品質プロセス構築も重要な役目

藤原IMSでは、イノベーションの創出過程を、「①機会の特定」「②コンセプトの創造」「③コンセプトの検証」「④ソリューションの開発」「⑤ソリューションの導入」に分けていますが、ビジネス企画部では主に「①機会の特定」「②コンセプトの創造」「③コンセプトの検証」を担うということですね。

顔そうですね。「④ソリューションの開発」「⑤ソリューションの導入」は私たちが直接手掛けるわけではありませんが、そこを担うソリューション開発部やビジネス開発部の下支えをしていきます。「①機会の特定」「②コンセプトの創造」「③コンセプトの検証」についてはやはり、お客様の声を数多く聴きながら推進と洞察を繰り返すことが重要であり、さらにお客様と深いつながりを持つ営業の方たちも巻き込んで活動する必要があると思っています。

藤原これは何度も言い続けていることですが、新しい事業を考える時、仮説を立てたらまずお客様にぶつけてみることが大事です。我々イノベーション部隊がやるべきことは、仮説状態で持ち込むということです。「モノがなかったらお客様に話ができない」という考えのままでは、新しい事業はいつまで経ってもできません。まず仮説をもってお客様と一緒に商品をつくっていって欲しいと思っています。

顔やはり、足しげくお客様のところに通い、仮説検証をしていくことが大事ですね。

藤原そしてビジネス企画部3つ目のミッション「品質プロセス構築」については、QMSが本当にFit to Standardなのかも含めて検討しながら、IMSと連結してグローバル標準に近いものに作り替えていかねばならないという危機感もあります。ただ、過剰品質である必要はないので、しっかりとビジネス企画部から提案をして仕組みづくりをしていくことができれば、加速しやすくなると思います。

顔IMSとイノベーション戦略の推進にFitする品質プロセスとなるよう、社内有識者の知見と協力を得ながら見直しを行っていきたいと思います。

お客様と仮説検証を続け、やり切る

藤原最後に、ビジネス企画部 部長として顔さんの決意をぜひ聞かせてください。

顔部長として、自部門に限らず他部門も巻き込んで、イノベーション人材を育成していきたいという想いがあります。やはり1人ではイノベーションは推進できませんから、オールOKIの総力で、組織の枠を超えて協力していくことが大切ですし、肝に銘じていきたいと思っています。IMSに則って仮説検証を進める中でも、しっかりとテーマを見極めながら、覚悟を持ってやり切る姿勢を持ち続けていきたいと思います。

藤原私たちはイノベーション部隊ですから、将来を常に見据えていかなければなりません。世の中がどう動くのかを常に察知しながら、そしてマーケティングをしながら、チャンスを見つけに行って欲しいと思います。そして、それが本当に成り立つのかを検証したうえで事業に移行する決断を、ビジネス企画部には実行していただきたいですね。その中で、うまくいくもの、いかないものが出てくるはずですから、テーマを循環させていく役割もあると思います。そして品質については、従来のQMSとの連携と、Fit to Standardを実現するような体制や仕組みの強化を期待しています。顔さん、ありがとうございました。

(2024年9月27日、OKI執行役員CINO、CDO兼イノベーション事業開発センター長 藤原 雄彦)