『CINO ism Vol.34』

Yume Proの浸透~実践モードに向けて

―統合営業本部 マーケティング本部の事例―

最新記事

今年度の「CINO ism」では、OKIのイノベーション・マネジメントシステム(IMS)「Yume Pro」の浸透~実践モードに向けてをテーマに、各部門への展開を担う部長/部門長と藤原の対談を続けています。IMSの実践を通じて見えてきた成果や課題について、現場目線のリアルな声を紹介していきます。

今回は、統合営業本部 マーケティング本部の鈴木宣也本部長との対談です。マーケティング本部は統合営業本部の中でも、新規市場開拓を担う部門です。本部長を務める鈴木は藤原と同期で、入社から営業畑一筋、OKIが手がける様々な市場に携わってきました。当対談では、マーケティング本部におけるイノベーションの成果や、目指すビジョンについて語り合いました。

活動領域を4象限で再整理して、それぞれの役割の違いも明確化

藤原鈴木さんが本部長を務めるマーケティング本部は、新規市場開拓を推進するという点では、イノベーション推進センター(IPC)と同じミッションを担っていますね。具体的にどのような方針で部門運営をしていますか?

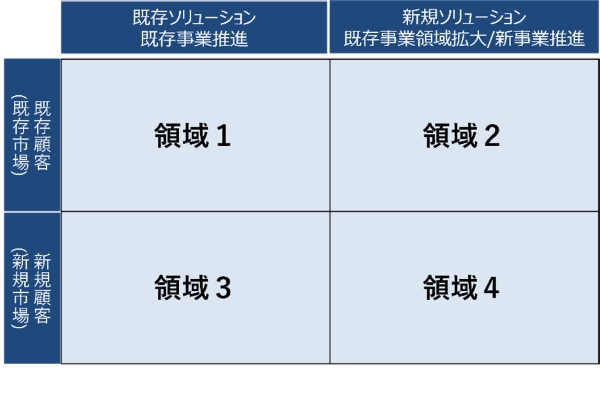

鈴木今年度の初めに、組織の活動基軸を取りまとめ、部内に展開しました。具体的には、縦軸に「既存顧客(既存市場)」と「新規顧客(新規市場)」、横軸に「既存ソリューション」と「新規ソリューション」を据えた4象限マトリクスを作成し、4つの領域それぞれの役割を定めました。新規市場開拓の任務を担うのは、「新規顧客×新規ソリューション」と、「既存顧客×新規ソリューション」の2つの領域です。

しかし、現在のOKIの収益バランスを考えると、「既存顧客×既存ソリューション」と「新規顧客×既存ソリューション」の領域を維持することも重要なので、この領域もしっかりとマーケティング戦略を立てて活動しています。

藤原非常に分かりやすい整理ですね。営業視点、マーケティング視点で、将来のOKIの柱となり得る新規分野と現在のOKIを支える既存分野の両方にバランスよくアプローチすることがきっちりと整理されています。このような共通言語ができると、メンバーも目的や目標を立てやすく、モチベーションも上がると思います。

鈴木実は、半年間の活動で「各領域の役割がまったく違う」ということが鮮明になったので、下期はこのマトリクスをさらにブラッシュアップしています。とくに、横軸を「既存事業推進」と「既存事業領域拡大/新事業推進」に改め、領域別に重点テーマと具体的な施策をよりシャープに記しています。

Yume Proプロセスの実践は、今の業務で本当に使うべきメンバーから

藤原新規ソリューションの領域は、まさしくイノベーションの対象で、実際にIPCでも注力している領域です。同時に、既存商品を新規のお客様へ展開していく領域3も市場開拓という点でイノベーションを興すチャンスがあると思います。それぞれ、適材適所でのリソース配分が必要になると思いますが、各領域の担当はどのように分けていますか?

鈴木いまは、「既存顧客×既存ソリューション」、「新規顧客×既存ソリューション」、「既存顧客×新規ソリューション」の領域を「マーケティング推進部」、「パートナービジネス推進部」で、「新規顧客×新規ソリューション」の領域を「マーケティング企画部」が担当しています。もちろん、既存事業の中から新しいものを作りあげたり、その逆も然りなので、それぞれの部が連携し、各領域の活動を補完し合っています。

藤原部門内でIMS=Yume Proはどのように活用していますか?完全に新規分野である領域はもちろんですが、そのほかの領域でも従来からのやり方では通用しない場合もあると思います。そうしたところにはイノベーションプロセス=Yume Proプロセスが役立つはずです。

鈴木まず「新規顧客×新規ソリューション」の領域については、当初から「手探りで進めなければならず非常に難しい」と認識しているので、マーケティング企画部の中でも担当者をきっちりと分けて、他の領域とはまったく違うオペレーションで「脇目も振らずに取り組くむように」と指示しています。そのメンバーはYume Proをきちんと勉強して、Yume Proプロセスに則って業務を遂行しています。

他の領域はどうかと言うと、Yume Proプロセスの実践に関してはやや出遅れ感があります。理由は、実務が概ね「マーケティング」になっているからです。たとえば、既存のお客様の声を新規ソリューションに結び付けていく過程や既存のソリューションを新規のお客様に展開していく活動においては、SWOTや3C、STP分析のようなオーソドックスなマーケティングプロセスを活用しています。そういう役割を担う部隊に「イノベーションプロセスを使いなさい」と、無理に押し付けるのではなく、実践の中で融合浸透させていきたいと考えています。

もちろん、最終的には、IMS=Yume Proを社内全体に浸透させることを目指して活動していますが、それを現時点で活用するか、実践できるかは、部門や業務によって、ラグがあって当然だと思います。

我々も「マーケティング」から「イノベーション」への変革を日常の実務を通じて体に覚え込ませていきたいと思っています。

藤原的を射た指摘ですね。OKIとしては、IPCで先行的にイノベーションを実践・推進し、社内浸透が徐々に進む中で「全員参加型イノベーション」を打ち出しました。とはいえ、実際はそれぞれの業務現場で事情は異なり、イノベーションの浸透が社内でまんべんなく進んでいるわけではありません。

それでも、市場の変化、お客様の変化を捉えると、イノベーションの考え方は広範な場面で必要になると思います。たとえば、既存のお客様との間で新規ソリューションを検討するケースで、お客様に顕在化したニーズがない、「これから何をすればいいのか?」と相談されることが少なからずあります。こういった声に応えるには、イノベーションの手法は非常に有効です。

私としては、イノベーションに関して一定の知識を社員全員が習得したうえで、それを実践すべき部門が行動を起こし、それが周囲にも染み出していくことで、OKI全体に少しずつ広がっていくという形が、「全員参加型イノベーション」の現実的な進み方ではないかと思っています。

バランスの良い人材配置と組織を越えた横結合でOKIは変わる

藤原OKIは今年度から、イノベーション推進活動のキーワードとして「実践モード」を掲げ、“IMSというプールを泳ぎ切れる人”=強い意志を持って行動するイノベーターを増やすことに注力しています。全員参加型イノベーションを目指すうえでも、人材育成は重要なテーマの1つです。

ただ、先ほど、「実務においてはそれぞれで役割が異なり、イノベーションのやり方が即当てはまらない領域もある」との話がありました。これは私も同感で、将来のためにイノベーターを育成しつつ、現状の収益構造に合った人材の適正配置をする。そのバランスを見定めることが非常に大事だと思っています。

鈴木営業の観点では、お客様からの強い信頼を得て、深いつながりを保持し続けられる人材は、時代を問わず求められると思っています。

藤原そういう人材が活躍する場は既存領域のみと受け取られがちですが、新しいことを創出していく場でも、事業化・商品化に辿り着く過程では同じように、人と人との繋がりが不可欠になってきます。良いアイデアや優れた技術、新しいソリューションに対して、お客様が「いいね」と言ってくれたとして、その先のステップで、お客様から「最後まで一緒にやってくれますか?」と訊かれたとき、真摯に「はい」と言えるかどうか。信じて任せていただけるかどうか。お客様に真剣に向き合って信頼関係を築くことは、領域に関係なく必要な要素です。

鈴木その通りですね。お客様と深いつながりを築ける有能な営業がいろいろな話を聞いてくる。その情報から絵を描ける人材がいて、それをカタチにできる人材が、チームOKIで新規事業や新規商品のアイデアを仕上げていくといった役割分担にできれば、イノベーションの実践という点でも効率的な人材配置・活用ができ、チャンスも大きく広げていけると思います。

私は、営業として様々な市場のお客様と幅広くお付き合いした経験によって、視野が広がり、発想力や、アイデア出しの幅も広がるということは実感しています。ただ一方では、「市場を広く浅く知っているだけの発想では事業を作り出せない」ことも事実です。専門性を持って特定の市場、特定のお客様を徹底的に追求するというマインドも、事業化に結び付けていくためには絶対に必要です。この双方をどううまくミックスさせるかということが、人員配置や組織作りで非常に重要だと思っています。

藤原そうですね。社員一人ひとりが部門、個人の役割をきちんと認識し、一緒になって考えながらゴールまでのプロセスをうまくつないでいくというやり方が、まさに「全員参加型イノベーション」の姿ですね。

とはいうものの、社内にはまだまだ縦割りの意識が強くあって、「一緒になって考える」ことができていません。以前よりは風通しが良くなり、部門間の連携も出てきていますが、まだまだ弱いと思います。この状態を早く変えていくことが、OKIの大命題です。

鈴木社内では、「このまま現状にどっぷり浸っていては危ない」という危機感が、現場レベルでも広がってきています。正しい危機感の共有が進めば、「変わらなければ」という意識が強まり、具体的な行動に結びついていくのではないかと思います。部門長クラスがメンバーの皆さんに対して、あまりオブラートに包むことなく正しく危機感伝えることもたいへん重要なことだと思います。

藤原そもそもOKIがイノベーションに着手したのも、鎌上会長が「このままではOKIは危ない」という危機感を抱いたことがきっかけでした。「なぜイノベーションなのか」を社内に浸透させるためには、CINOである私の責務として、原点にある危機感を改めてきちっと伝えていかなければなりませんね。それによって、OKIの中で横結合が進めば、新しいことを次々と生み出し成長できる企業へと変わっていけると考えています。

(2022年10月21日、OKI執行役員 CINO兼CTO 藤原 雄彦)