ほぼ週刊 CINOのつぶやき(チノつぶ)第46号

「Yume ProでISO 56002を解説する」(その6)

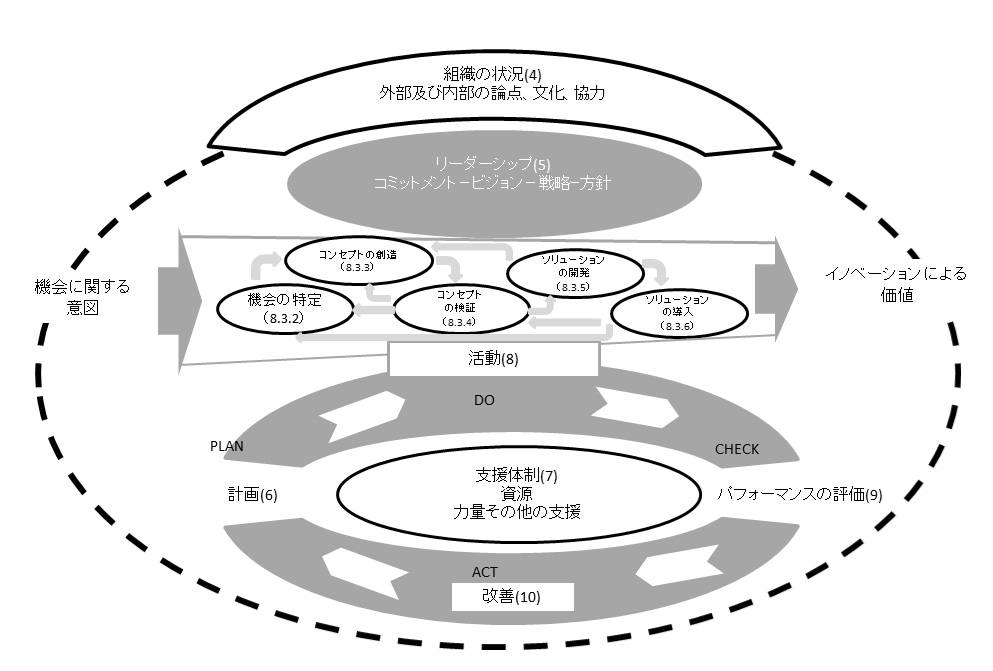

出典:一般財団法人 日本規格協会「ISO 56002 イノベーション・マネジメント -イノベーション・マネジメントシステム-手引き(英和対訳版)」図1(数字はこの規格の箇条番号を表す)

最新記事

「箇条9・10 パフォーマンスの評価・改善」

イノベーション・マネジメントシステムは、ISO 56002箇条0に規定されている通り、PDCAサイクルを回すことで継続的に改善を行いながら、イノベーション・プロセスに対する十分な支援体制を確実なものとしていくことが必要です。PLAN(箇条6)について、支援体制(箇条7)およびイノベーション創出活動(箇条8)のDO(実施状況)について、CHECK(箇条9)とACT(箇条10)を行い、マネジメントを深化させていくことが求められます。

KPIの設定

PDCAサイクルを回していく際、重要になるのは適切なKPIです。ISO 56002では、①インプット、②スループット、③アウトプットに関連する量的・質的な指標をバランス良く設定することが示唆されています。KPIには、研修を受講した従業員数やブランドの認知度など支援体制に関連するものとアイデア数、イノベーション取り組み数などイノベーション創出活動に関するものを設定することになります。

Yume ProのKPI

Yume Proにおいても支援体制とイノベーション創出活動に関するKPIを設定しています。「5年間でイノベーションが日常的な活動になる」ことを目標に掲げていますが、社内文化改革の進展度合いは、毎年実施する社員アンケート調査をベンチマークとしています。ブランド認知度を測る指標としては、ホームページおよびイントラネットにおけるイノベーション・サイトへのアクセス数を参考指標としています。イノベーション創出活動についても複数のKPIを設定していますが、現時点では、イノベーション・チームから事業部への引継件数が最も重要な指標となります。

今年度の新たな取り組み

2018年度にスタートしたYume Proは、上記のKPI等を基にパフォーマンスの評価と改善措置を講じています。たとえば、社内における認知ですが、イノベーション千人研修や社長と膝詰め論議のイノベーション・ダイアログ、社内外への積極的な情報発信を行ってきました。しかしながら、グループ全体への浸透という観点から評価みると温度差が見られます。

そこで今年度からスタートしたのが、YumeハブとYume Proフォーラムです。Yumeハブは、各部門や子会社にYume Pro活動のハブとなるエバンジェリストを任命して草の根活動を広げていく活動です。150~160名程度のハブができるとOKIグループ全体をカバーできることになります。今年度は、まず、30名を任命して、活動を開始しました。10月には合宿を行う予定にしています。

Yume Proフォーラムは、トップマネジメントがYume Proのイニシアティブを社員に直接語りかけるセミナーです。川崎会長をヘッドに、チーフ・イノベーション・オフィサーの横田、イノベーション推進部長の藤原、OKIイノベーション塾塾長の千村が、Yume Proの狙いや具体的な活動について語りかけます。今年度は、関西や北関東の拠点も含めて開催し、約1,000名の社員が参加予定となっています。

継続的なCHECK & ACTでバージョンアップ

Yume Proは、社長・副社長との2か月に1度の定期報告の場等での意見交換を含め、継続的な改善を行っています。今後、PDCAサイクルを回しながら、さらなる高度化に取り組んでいきます。

(2019年9月30日、チーフ・イノベーション・オフィサー(CINO)横田 俊之)