- HOME

- デジタルトランスフォーメーション(DX)

- DX最新情報

- インフラ老朽化対策:道路のメンテナンスと長寿命化のためのポイント

DX最新情報

インフラ老朽化対策:道路のメンテナンスと長寿命化のためのポイント

橋やトンネルなどの道路インフラが老朽化を迎えるなか、メンテナンスの効率化は喫緊の社会課題の一つです。ここでは振動データを遠隔で収集・可視化し、常時監視を可能にする無線システムをご紹介します。

道路メンテナンスサイクルの確定

2014年7月より、国土交通省は橋やトンネルを管理する国や都道府県、市町村に対して、近接目視による点検を5年に1回の頻度とすることを基本としました。

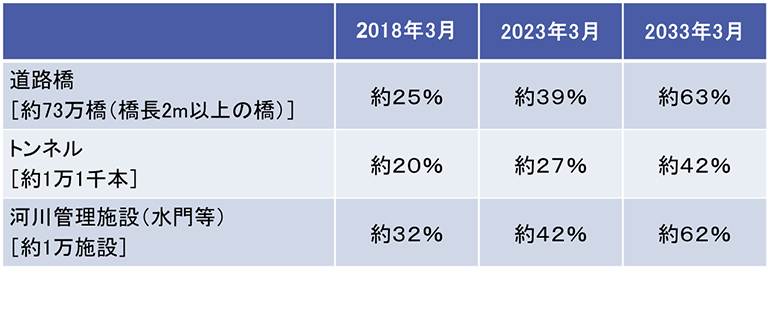

その背景には、私たちが普段の生活で当たり前のように使っているインフラが、一斉に老朽化を迎えるという社会課題があるためです。実際に、建設から50年以上経過する橋の数は、2018年3月時点で約25%だったものが、2023年には約39%、2033年には約63%に急増するという統計が発表されています。

「建設後50年以上経過する社会資本の割合」から抜粋(出典:国土交通省)

- ※出典:平成29年度 国土交通白書 第Ⅱ部 第2章

http://www.mlit.go.jp/statistics/file000004.html

これは、橋やトンネルなどのインフラが、高度経済成長期に集中的に設けられたという背景に起因します。自治体だけでなく、道路を管理する事業者にとっても、インフラの老朽化対策は重要な課題の一つです。そこで、道路メンテナンスについて国土交通省がどのように取り組んでいるのかを簡単に紹介します。

メンテナンスサイクルの提言

国交省は2013年に「道路のメンテナンスサイクルの構築に向けて」の中で、道路構造物の維持管理の基本的な考え方を示しました。ここでは「点検→診断→措置→記録」という4つの業務を1つのサイクルとして、計画的に点検を実施するだけではなく、道路建造物の健全度を一定の尺度で診断し、その結果を次回点検に反映するための記録・保存を充実させるよう提言しています。この点検対象には、道路を構築する要素として、橋やトンネル、そして表示物などの道路附属物などが含まれています。

- ※出典:国土交通省 社会資本整備審議会

http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobo9_1.pdf

メンテナンスサイクルのファーストステージ

翌2014年には、道路の老朽化対策の本格実施に関して、4つの業務によるメンテナンスサイクルの中で道路管理者が行う義務と、サイクルを回す仕組みの構築に関して提言されました。

同年に橋やトンネルなどの点検は5年に1回が基本となり、このメンテナンスサイクルの構築を目指す段階を、「ファーストステージ」と称します。

セカンドステージの取り組みへ

ファーストステージを経て、より効率的で戦略的なメンテナンスを目指す「セカンドステージ」の取り組みが2017年から始まりました。ここでは、蓄積した点検データ等を活かした修繕等の推進や、新技術の導入等によるメンテナス費用の縮減などが求められています。

まとめると、道路事業者は、定期点検が求められている橋やトンネルに対して、効率的で戦略的な修繕をどのようにして行っていくかが重要なテーマになっているのです。

道路メンテナンスサイクルの確定

先のセカンドステージでは、新技術の導入が大きな取り組みテーマとなっています。たとえばメンテナンスサイクルの「点検」で求められている近接目視は、熟練の技術者が目で確認したり、打音を聴いて腐食やひび割れの確認を行うため、人材の確保をはじめ、点検にかかる費用と時間が課題となっています。

そこで、新技術の導入による効率的・効果的なメンテナンスの実現に期待が寄せられています。国土交通省が紹介している2つのテクノロジーを活用した、インフラメンテンナンスの例をご紹介します。

1:非破壊検査(赤外線調査)によるスクリーニング

橋梁のコンクリートの"うき"および"剥離"を確認するときに、赤外線を用いるという事例です。従来、橋をハンマーで叩いたり目視によって点検していたところを、赤外線センサーでスクリーニングし、異常が疑われる箇所のみ打音を確認するという点検方法です。2017年に約270橋で施行し、約2割の検査費用を削減したという実績を発表しています。

2:ドローンとAIによる点検の構想

国土交通省は「AI・ロボットを併用した点検の将来像」のなかで、新技術に関する取り組みを紹介しています。この中で、目視確認を行う際にドローンなどのロボットにより短時間に大量の点検画像を取得する「第1段階」。その画像をAIが損傷区分を自動判別して、自動で作成された点検調書に基づいて専門家が現地診断を行う「第2段階」に分けて提案しています。

このAIを用いる第2段階では、大量の写真を実際の橋やトンネルの3次元モデルと組み合わせることで、遠隔地からの点検支援も検討しています。

- ※出典:国土交通省・経済産業省「ICT、データ活用等による戦略的なインフラメンテナンス等」

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/infla/dai2/siryou5

常時監視が、インフラの長寿命化につながる

メンテナンスサイクル(点検→診断→措置→記録)の実現は、自治体はもちろん、有料道路・高速道路の運営企業・道路管理者にとっても必要とされるもので、かつ負担の大きいものといえます。他方で、インフラを常時監視して異常事態にいち早く対応できる体制を築くことが、インフラの長寿命化にとって理想的な姿の一つと考えられます。ポイントは、コストと正確性を鑑みて、どのような情報を常時監視するのか、と言えるでしょう。

定期的な点検に併せて、常時監視をできるだけコストをかけずに実現する方法として、OKIの「無線加速度センサーシステム」をご紹介します。

加速度センサーシステムとは

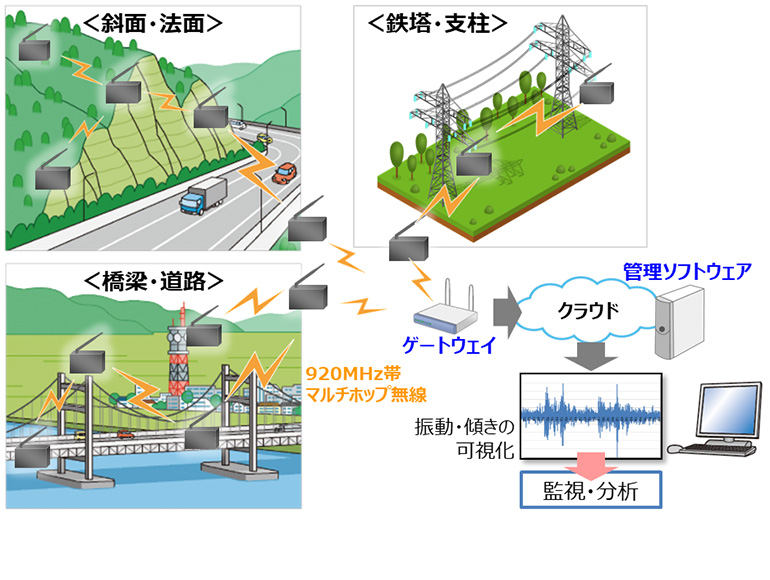

インフラ構造物にかかる振動および傾きの変化を無線ネットワークでサーバーに収集し、遠隔の端末でデータを可視化することができ、次のような事象を監視するのに適しています。

- 災害後や経年劣化による、橋の傾きや振動特性の変化

- 斜面に打ち込んだ杭の傾きの変化

- 表示板や照明柱などの設備の傾きや振動特性の変化

OKIの無線加速度センサーシステムの特長

配線工事無しで設置が容易

3軸加速度センサーと920MHz帯の無線モジュール(SmartHop SR)を内蔵し、高度なスリープ制御により長期間の電池駆動を実現しており、配線工事無しで設置が可能となるため、導入コストを大幅に削減します。

加速度、傾きのセンシングに対応

常に3方向の振動データを計測できるため、橋などのインフラ構造物に掛かる振動のデータを適切に収集できます。また、センサーユニット内部の演算処理により、傾き方向と傾斜角度を算出する機能に対応し、構造物の傾きも監視することができます。

遠隔でセンサーデータの可視化・センサーユニットの管理が可能

サーバー上の管理ソフトウェアは、センサーユニットの設定変更やマップ表示による設置場所の管理、収集したデータの可視化が可能であり、適切な維持管理や保全の業務に役立てることができます。

無線加速度センサーシステムの適用領域・システム構成

道路構造物の特性等を踏まえた対応

橋やトンネル、照明表示板といった道路の構造物の点検は、自治体にとっても有料道路の管理者にとっても重要な問題です。より安全で長寿命を実現するためには、5年に1度の点検と併せて、常時監視という両輪での対応も視野に入れていく必要があるでしょう。

OKIの無線加速度センサーシステムなら、構造物の振動データを遠隔で収集・可視化し、効率的な道路メンテナンスに貢献できます。こうした社会インフラの課題解決に興味をお持ちの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

おわりに

海沿いの道路では塩害による腐食やダメージ、山沿いの道路では雪害など、通常の老朽化に加えて構造物がダメージを受けやすいエリアでは、平野部の道路よりもより細やかな配慮が求められます。特に、自然災害が発生すると、道路管理者はインフラ構造物の被害状況を迅速に把握し、安全性を確認することが求められます。

また、先程の国土交通省の「道路のメンテナンスサイクルの構築に向けて」では、「道路構造物の特性等を踏まえた対応」に触れ、道路に隣接する自然斜面では、定期的な点検に加え、豪雨・地震などにおける臨時点検を併用するとともに、モニタリングや事前通行規制の活用により安全確保を図ることを推奨しています。

OKIの無線加速度センサーシステムなら、このような道路の特性も踏まえたご提案により、効率的な道路メンテナンスに貢献できます。

関連する記事、商品・サービス

- OKIのDXの活用・導入に関するご相談は、こちらよりお問い合わせください。

- Webからのお問い合わせ: お問い合わせはこちら(別ウィンドウで開きます)

- ※本記事は2018年8月に掲載しました。記事中に記載する数値、固有名詞、市場動向等は掲載日現在のものです。