- HOME

- デジタルトランスフォーメーション(DX)

- DX最新情報

- AGV(無人搬送車)の制御事例:工場の搬送効率を改善する無線システムとは?

DX最新情報

AGV(無人搬送車)の制御事例:工場の搬送効率を改善する無線システムとは?

工場を中心に導入が進むAGV(無人搬送車)は、稼働台数が増えると運用面での課題が発生します。ここでは導入コストを従来比で70%削減しながら、リアルタイムでの監視・制御を可能にする無線システムをご紹介します。

省力化・業務効率化を目指し、伸びるAGV市場

AGVは「Automated guided vehicle」の略で、「無人搬送車」と訳されます。人間が運転操作を行わなくても、あらかじめ設定したルートに沿って自動で走行することができる搬送車で、主に工場や大型倉庫、病院などで活用されています。この記事では、工場で活用されるAGVについて詳しく見ていきます。

これまで工場や大型倉庫内での資材搬送には台車やベルトコンベアなどが使われてきましたが、近年、AGVを導入する企業・工場が増えています。

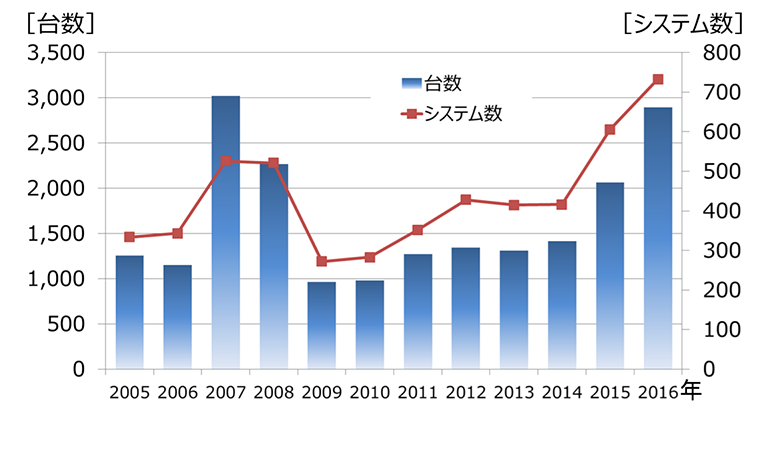

日本産業車両協会の「無人搬送車システム納入実績」によると、AGVの納入台数は2007年にピークを迎え、その後、一度縮小していました。しかし、ここ数年で急激な増加傾向を見せています。2014年の納入台数は1,411台でしたが、翌2015年は2,063台、2016年には2,893台に増加しています。同様にシステム数も伸びているため、導入する企業・工場が増えていると見てよいでしょう。

無人搬送車システム納入実績の推移(出典:一般社団法人 日本産業車両協会)

- ※出典:一般社団法人 日本産業車両協会

http://www.jiva.or.jp/data.html

AGVは自動運転で人手を介さないので、省力化や業務効率化が実現できます。とくに製造業の現場では、製造ラインや生産計画の変更に伴うレイアウトの変更が頻繁にあるため、AGVのルートを変更すれば柔軟に対応できるのが嬉しいポイントです。これらを一気に解決することができるAGVは、製造現場での搬送に力強い味方といえます。

AGV運用時の3つの課題

このように製造現場にとって魅力的なAGVですが、一方で稼働台数が増えるに連れて運用面での課題が浮上してきます。

- 現場での運行管理が難しくなる

- リアルタイムの遠隔監視が難しい

- 無線LANシステムの構築にはコストがかかる

具体的に見ていきましょう。

1:現場での運行管理が難しくなる

工場内を走るAGVが増えれば、それだけ走るルートも増えることになります。自ずとAGVの交差点を設ける必要性が出てきますが、ここで渋滞が発生することがあります。AGVは衝突回避の機能を備えていますが、交差点で衝突回避の際に止まってしまうと、後続車両も止まり、工場ラインの稼働に支障を来します。

この他にも、車両の速度に差ができると渋滞が発生します。たとえば重量物や背の高いものを運ぶとき、荷崩れを防ぐために急停止・急転回は厳禁です。こうした、重量物と軽量物の運搬でAGVに速度差が出る場合は、これも渋滞の発生原因になります。

現場ではAGVが止まっているのに気が付いたライン従事者が移動させたり、専任の担当者を設けて遠隔監視による対応をしています。

2:リアルタイムの遠隔監視が難しい

AGVには一般的に無線LAN機能が搭載されており、管理事務所などの離れた場所からでも、状態や走行位置を遠隔で監視することができます。しかし、無線LANは大容量・高速な通信に適していますが、他の無線ネットワークやノイズの影響を受けやすく、安定した通信が難しいという特徴があります。また電波の直進性が高いため、壁や装置が多い工場内では影響を受けやすく、通信できる範囲があまり広くありません。

つまり、無線LANを使って多数のAGVの状態をリアルタイムで遠隔監視しようとすると、電波が届かなくなったり、混線したりして、困難になる可能性があるのです。

3:無線LANシステムの構築にはコストがかかる

前の項の課題を解決するために、無線LANアクセスポイントを多数設置する策もありますが、自ずとコストがかかります。アクセスポイントの機器費に加え、設置する壁面や柱から管理事務所までの有線LANによる配線工事も必要になるためです。

課題をまとめると、「AGVの台数が多くなればなるほど、円滑な運用には対策が必要になる」と言えます。その対策の一つが遠隔監視ですが、「どのような無線システムを構築するか」がポイントになります。大規模な工場でAGVを存分に活用するためにOKIがオススメするのが、「920MHz帯を使用した無線システム」による遠隔監視の導入です。

ポイント:920MHz帯による無線システムを使う3つのメリット

これまで見てきたように、多数のAGVを円滑に運用するためには、稼働状態を遠隔で監視する必要があります。その無線システムとして「920MHz帯マルチホップ無線『SmartHop』」のメリットを見ていきましょう。

その1:長距離通信が可能

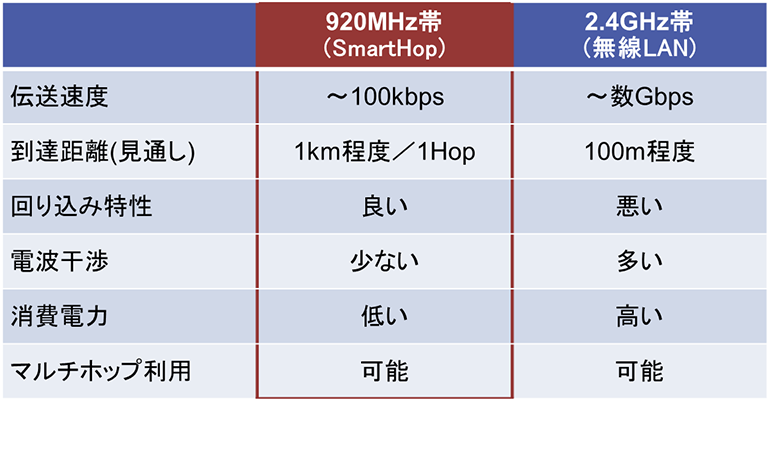

「920MHz帯」というのは、無線の周波数帯域の一つです。無線LAN(2.4GHz帯)に比べて、920MHz帯は取り扱えるデータ量はコンパクトになりますが、電波の回り込み特性が良く、障害物があっても長距離通信ができるという特徴があります。

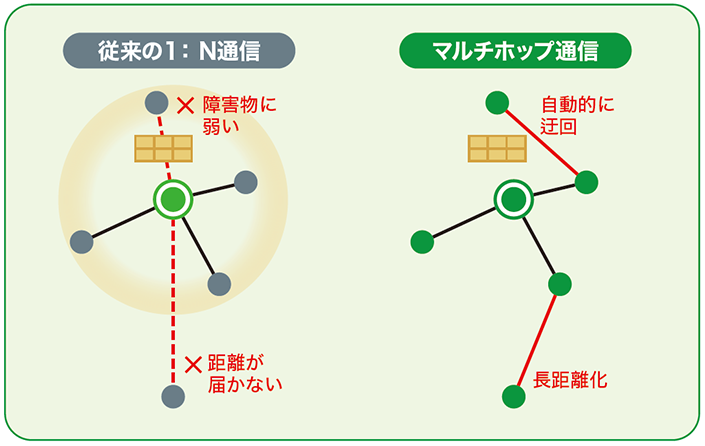

その2:広範囲をカバーし、安定的に通信ができる

「マルチホップ通信」とは、データをバケツリレーのように転送していく無線方式です。OKIの「SmartHop」なら、1台の無線ユニットでは届かない場所でも、中継器や他の無線ユニットを経由して広範囲で通信を行うことができます。さらに、無線状態が悪化した場合でも、自動的に別の経路を選択するので通信が安定します。

その3:導入コストの削減

先ほど無線LANを広範囲で用いるためには、「アクセスポイントを多数設け、LAN配線工事も必要になる」というコスト面のお話をしました。OKIの「SmartHop」を使うことにより、無線LANを使った従来システムに比べて70%の削減を実現できます。

無線周波数帯の特徴比較

次章では80台のAGVにOKIの「SmartHop」を搭載し、リアルタイムの遠隔監視を成功させた、日産自動車株式会社 栃木工場様(以下、日産栃木工場様)の導入事例をご紹介します。

事例:日産栃木工場様のAGV運用の課題と対策

日産栃木工場様は、同社の国内工場で最大面積となる25万坪の建屋施設を有します。鋳造から車軸部品の加工組立、車体の製造、最終組立までの一貫生産体制を確立しており、年間約25万台の生産能力を誇ります。

導入台数の大幅増で、運用面での問題が顕在化

日産栃木工場様は、同社の国内工場で最大面積となる25万坪の建屋施設を有します。鋳造から車軸部品の加工組立、車体の製造、最終組立までの一貫生産体制を確立しており、年間約25万台の生産能力を誇ります。

- AGVの交差点が必要になり運行管理が難しい

- 異常発生などでAGVが緊急停止した場所が分からない

- 稼働状況の記録に手間がかかり過ぎる

そこで、AGVを運用管理するための無線システムとして、OKIの「920MHz帯マルチホップ無線ユニット『SmartHop』」を導入しました。

「SmartHop」によるリアルタイムの監視・制御が解決したこと

2014年度に「SmartHop」による無線システムの構築が行われ、置局設計や遠隔監視・制御システムの開発などを経て、1年ほどの期間で運用を開始しました。

日産栃木工場内を走行するAGV

管理用のモニター画面上では、工場内に約30本あるループ状のAGV走行ルートと合わせて、AGVの稼働状況――現在位置や走行速度・時間、バッテリーの蓄電量、センサーの異常検知などがリアルタイムにチェックでき、状況に応じて停止・発進・稼働終了などの遠隔操作も可能になっています。以前は緊急停止したAGVの捜索などに備えて常時1名の監視担当者を配置していましたが、新システム導入以降はこの業務に専任者を置く必要がなくなりました。

このように大規模な工場であったとしても、適切な無線システムを使用することで円滑な運用が可能になります。同工場の取り組みとその成果には、日産自動車様の社内でも全社的な関心が高まっており、国内だけではなく海外工場からも注目を集めているそうです。

将来の製造業の現場でできるようになる3つのこと

AGVのリアルタイムでの遠隔監視・制御ができるようになると、保存したデータの分析も行えるようになり、たとえば次のような効果も期待できるでしょう。

効果1:渋滞を未然に防ぐ

どの時間帯に、どの交差点で渋滞が発生したのかを把握できますので、曜日や時間帯だけでなく、入荷量と生産計画との関係などをデータベース化しておけば、渋滞を未然に防ぐことができます。

効果2:メンテナンスの効率化

それぞれのAGVの走行距離や運搬重量を積算しておき、ある一定の値を超えたAGVから点検・修理・部品交換を行えるようになります。台数が増えても計画的にメンテナンスが行えますので、長寿命化と故障率の低減が可能です。

効果3:総合的な運行管理

最終的には、生産計画と部品の入庫情報から、「どの部品を」「どこへ」「いつまでに」「何個」運搬しなければならないのか?その運行計画を、渋滞情報やメンテナンス時期を踏まえて、総合的な管理ができるようになります。

まとめ:工場に限らないAGVの効率を上げる方法

工場内を走るAGVが増えると、その運行管理やリアルタイムの遠隔監視が難しくなります。それらを遠隔監視するために、無線LAN(2.4GHz)でシステムを構築すると、機器費・工事費にコストがかかるという課題をご説明しました。

そこで、920MHz帯マルチホップ無線「SmartHop」を導入することで、無線LANに比べてコストを70%削減しながら、多数のAGVをリアルタイムで監視・制御することが可能なことをご紹介しました。

AGVは工場だけでなく、大型倉庫や、病院の医療器材や食事の搬送などでも活躍しており、920MHz帯の無線システムは多方面に応用が利きます。AGVの無線システムに課題をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

関連する記事、商品・サービス

- OKIのDXの活用・導入に関するご相談は、こちらよりお問い合わせください。

- Webからのお問い合わせ: お問い合わせはこちら(別ウィンドウで開きます)

- ※本記事は2018年6月に掲載しました。記事中に記載する数値、固有名詞、市場動向等は掲載日現在のものです。