- HOME

- デジタルトランスフォーメーション(DX)

- DX最新情報

- 環境データの見える化で「スマート農業」を実現!ハウス栽培のIoT事例

DX最新情報

環境データの見える化で「スマート農業」を実現!ハウス栽培のIoT事例

IoT・ICTの活用で、超省力化・高品質生産を実現する「スマート農業」の導入が国家施策として検討されています。ここではハウス栽培を例に、IoTの活用による環境データの「見える化」が、現場の悩みを解決する事例をご紹介します。

進む!スマート農業の実現に向けた国家施策

近年のIoT・ICTの普及により、農業分野でのワークスタイル変革、すなわち「スマート農業」の実現が期待されています。長年の経験知の蓄積「匠の技」をもとに培われてきた従来の農業の姿から、今後はIoT・ICTを活用することで、たとえばパソコンやタブレットで温度・湿度や生育状況を効率的に把握しながら、現場での水遣り・農薬散布・除草・収穫などを、GPSを搭載したロボットが行う「スマート農業」への転換です。一昔前のSF映画などで描かれた未来の農業の姿が、IoT・ICTによるシステム化によって現実のものとなりつつあります。

農林水産省が検討を進める「スマート農業」

日本の農業は、担い手の高齢化が進むなか、新規就農者も不足するなど厳しい状況に置かれています。さらに新規就農者への技術力の継承なども重要な課題となっています。

農林水産省は、これらの課題のもと、農林水産業の競争力を強化し、農業を魅力ある産業とするため、ロボット技術やICTを活用して超省力化・高品質生産を実現する新たな農業である「スマート農業」を実現する研究会を、2013年11月に立ち上げました。その中ではロボット技術やICTの導入によりもたらされる新たな農業の姿を、次の5つの方向性で整理しています(以下、農林水産省"「スマート農業の実現に向けた研究会」検討結果の中間とりまとめ"より抜粋)。

- 超省力・大規模生産を実現

トラクターなどの農業機械の自動走行の実現により、規模限界を打破 - 作物の能力を最大限に発揮

センシング技術や過去のデータを活用したきめ細やかな栽培(精密農業)により、従来にない多収・高品質生産を実現 - きつい作業、危険な作業からの解放

収穫物の積み下ろしなど重労働をアシストスーツにより軽労化、負担の大きな畦畔などの除草作業を自動化 - 誰もが取り組みやすい農業を実現

農機の運転アシスト装置、栽培ノウハウのデータ化などにより、経験の少ない労働力でも対処可能な環境を実現 - 消費者・実需者に安心と信頼を提供

生産情報のクラウドシステムによる提供などにより、産地と消費者・実需者を直結

では実際に、農業の現場ではどのようにIoT・ICT化が進んでいるのでしょうか?ここではハウス栽培での事例を紐解きながら、IoTによる見える化で進む「スマート農業」をご紹介します。

農業×IoTでハウス内の環境データを「見える化」

これまでの悩み:ハウス内の環境維持に人手・労力・経験が必要

ハウス内では1年を通じて栽培ができ、露地栽培に比べて天候や害虫の影響も少ないというメリットがあります。

他方でハウス内の環境(温度、湿度、CO2ガスなど)や土壌の水分量などの維持には、日射や暖房機、換気扇の管理など、多くの人手と労力、経験が必要です。また、露地栽培に比べて大面積化によるコスト低減が難いこともあり、スマート農業による省力化と高品質生産が期待されています。

これで解決:ハウス内の環境をIoT(センシング)で「見える化」

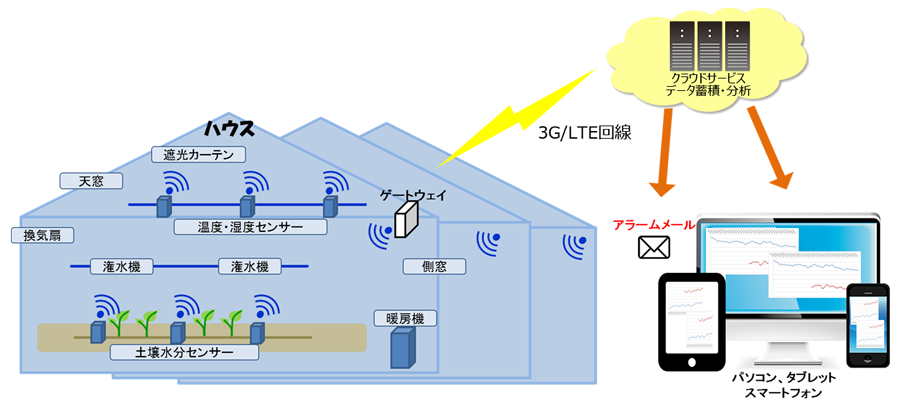

ハウス内の環境を自宅などの遠隔からでも管理・分析できるように、IoTの導入が進んでいます。具体的にはハウス内にセンサーを搭載した子機を設置し、次のような環境情報をセンシングしてデータ化します。

- 温度や湿度

- 日射量

- 土壌内の温度や水分量

- CO2ガス(炭酸ガス)

子機が収集した環境データは親機に集約され、モバイル網(3G/LTE)を使ってクラウドにデータをアップロードすることで、農業従事者はいつでも、どこからでもデータが見える状態になります。

このようなシステムによりハウス内の環境が「見える化」され、パソコンやスマートフォンなどで、遠隔でも簡単に確認できるようになりました。また、最近ではモニタリングしているデータに閾値を設け、たとえばハウス内の温度が高くなりすぎたときに異常を知らせるメールを送信したり、照明や加温器を遠隔で制御することも可能になっています。このようにIoTを活用することで、人手・労力の不足を補いながら、安定した収穫量の確保と大面積化への道筋が見えてきています。

IoT(センシング)で環境データを「見える化」

920MHz帯マルチホップ無線なら圃場ネットワークを簡単に構築

ハウス内へのIoT導入、2つの留意点

次にハウス内へのIoT導入で留意する点を見ていきましょう。

1つ目は環境データの取得についてです。同じハウス内であっても、日射や暖房、換気扇などの影響により、環境は場所によって異なります。このためセンサーを複数のポイントに設置して、環境のムラを常に把握・改善していくことが重要です。また、作物に近接する環境を監視する土壌センサーなどは、作付けに合わせて設置ポイントの変更が必要になりますので、自在に設置できる仕組みが必要です。

2つ目はデータ通信についてです。屋外にあるハウスでは、センサーで計測した環境データをモバイル網(3G/LTE)を介して、クラウドにデータをアップロードするためのゲートウェイ機器が必要になります。しかし、センサー毎にゲートウェイ機器を設置しモバイル網の回線契約を締結していては、ランニングコストが負担になりますので、ゲートウェイ機器を集約して台数を減らす仕組みが必要です。

この2点を解決するためのIoTには、自在に設置できることと、最小限のゲートウェイ機器で構成できるシステムが求められます。そこでお勧めするのがセンサーネットワークの活用です。

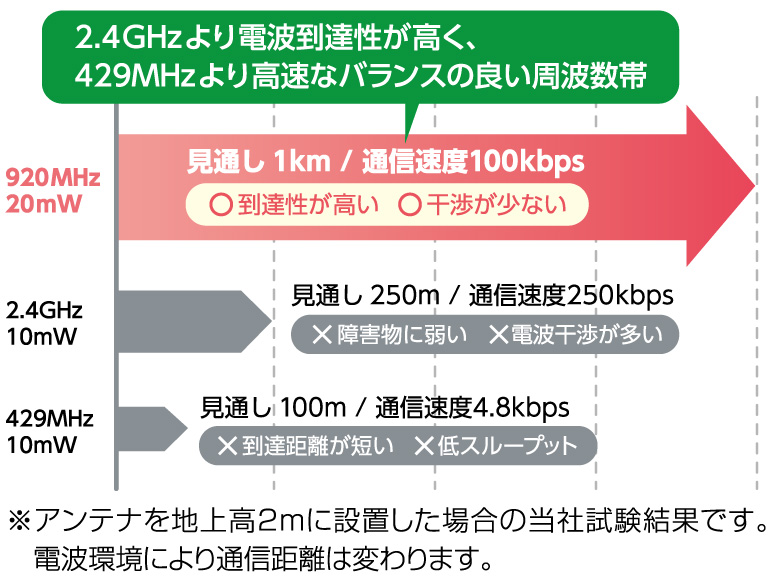

ハウス内のIoT化には、920MHz帯マルチホップ無線がお勧め

ハウスなどの圃場(ほじょう)のセンサーネットワーク構築には、920MHz帯マルチホップ無線がお勧めです。パソコンなどで用いられるWi-Fi(2.4GHz帯、無線LAN)などでも構築は可能ですが、920MHz帯マルチホップ無線には次のようなメリットがあり、圃場でのセンサーネットワークの構築を容易にします。

- 遠くまでつながる

920MHz帯は見通しで1kmの通信が可能ですので、広い圃場でも十分です。免許が不要な他の特定小電力無線と比べると、2.4GHz帯(Wi-Fi)より電波到達性が高く、従来より計装用途の無線で利用されている429MHz帯より高速な通信が可能な、バランスの良い周波数帯です。

- マルチホップ通信で信頼性の高いネットワークを低コストで構築

子機同士が自動的に最適な通信経路を選択し、親機にデータを送る仕組みを「マルチホップ通信」と言います。これにより無線状態が悪化しても自動で経路が切り替わり、通信の信頼性が向上します。こうして子機から送られてきた環境データを、ゲートウェイ機能を有する親機が集約してクラウドにアップロードすることで、ランニングコストを抑えることができます。無線のため配線が不要で、システム構築時のコストを最小限に抑えられます。

これらのメリットにより、920MHz帯マルチホップ無線なら圃場のセンサーネットワークを容易に構築できるのです。

農業×IoT、さらに一歩進んだAIの活用へ

IoT・センシングの導入による「スマート農場」の事例をご紹介しました。これにより、ハウス内の環境がIoTで「見える化」されることで、環境の変化を遠隔で確認し、人手・労力の不足を補いながら収穫量の安定化・大面積化への道筋が見えてきていることが分かりました。

今後、就農者の世代交代が進み、インターネットやパソコン・スマートフォンが普及する環境で育ったデジタル世代の若者が農業の中核を担うようになると、農業でのIoT・ICT活用は当然のこととなり、さらに一歩進んでAI(人工知能)の活用も進んでいくのかもしれません。

圃場内の環境データと作物の成長・収穫量の情報を組み合わせてAIで分析したり、画像解析を用いた仕分け作業、病気の画像診断など、これまでは長年の経験知の蓄積「匠の技」でしか対応できなかったノウハウが、誰にでも短期間で継承できる時代が来るかもしれません。

農業×IoTにより、農業が「格好良く・感動があり・稼げる」新3Kの仕事として、日本の成長を牽引する職業の一つになることでしょう。

関連する記事、商品・サービス

- OKIのDXの活用・導入に関するご相談は、こちらよりお問い合わせください。

- Webからのお問い合わせ: お問い合わせはこちら(別ウィンドウで開きます)

- ※本記事は2016年11月に掲載しました。記事中に記載する数値、固有名詞、市場動向等は掲載日現在のものです。