- HOME

- デジタルトランスフォーメーション(DX)

- DX最新情報

- 無線モジュールとは:新担当者でもわかる無線モジュールの選び方

DX最新情報

無線モジュールとは:新担当者でもわかる無線モジュールの選び方

多数のセンサーデータを収集するIoTデバイスに、無線利用が一般的になってきました。本稿では、自社商品を簡単に無線化できる、便利な無線モジュールについて3つの利用メリットと、選定時のポイントについてまとめました。

IoT向け開発を簡単に

IoT(Internet of Things)というキーワードが市場に広く浸透し、自社でも「IoTに対応した機器を開発するぞ!」という機運が高まっている開発部門も多いのではないでしょうか?

IoTに対応するといっても、センサーデータの収集方法からクラウドへ送信するIoT-GW、さらにクラウド側のアプリケーションと、全体システムとして検討内容は多岐にわたると思います。

ここではIoT対応機器の開発を行うときに、活用すると多くのメリットが得られる無線モジュールとその選定方法についてご説明します。

なぜ、無線モジュールが使われるのか

多くのセンサーデータを効率的に収集するIoTデバイスを開発するとき、有線通信では多大な工数/コストが発生するため、無線の利用は良い解決手段になります。この無線機能を実現するには2つの方法があります。

- 無線チップを搭載し、周辺回路を含めて自社で設計する手法

- 無線ジュールを部品として利用する方法

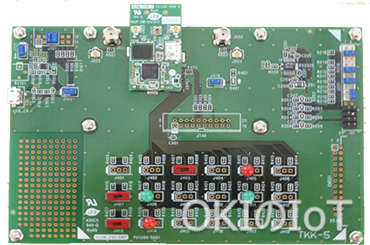

無線モジュールとは、無線チップと周辺回路を小型基板に実装し、さらにソフトウェアまで搭載してメーカーから提供されている電子部品のことです。無線チップを自前で調達する設計に比べ、無線モジュールを利用することのメリットを次に挙げ、それぞれについてご説明します。

無線モジュール利用の3つのメリット

1)難しい無線特性のチューニングが不要

無線回路は、アナログ回路であり、PCB基板や周辺回路に応じてチューニングが必要になります。これらを無線機器開発の経験が少ないメーカーが行いますと、開発工数が多大に発生してしまうこともあります。信頼できる通信機器メーカーから提供されている無線モジュールであれば、メーカーのノウハウが活かされており、そのまま利用できますので、アナログ回路のチューニングなどは行わずに利用可能です。

2)無線ソフトウェアや評価ツールが開発不要

無線機器の開発では、通信プロトコルのソフト開発や、評価ツール開発なども必要になります。これらも自前で開発するよりメーカーが準備しているものを利用する方が、開発ボリュームを抑えられます。

また、無線モジュールのメーカーからは、開発用ツールとして開発ボードや評価ツール(PCソフトウェア)が提供されていることも多々あります。PCと接続して無線の送受信試験や、無線飛距離を簡易に検証するようなことができますので、開発時はご検討されると良いかと思います。

3)認定作業が不要

電波を利用する機器を開発するときは、日本国内では一般社団法人電波産業会が規定している標準規格(ARIBスタンダード)を順守する必要があります。さらに、技術基準適合証明(技適)も取得しませんと電波を発信することはできません。これらの対応もそれなりに工数がかかりますので、技適が取得されている無線モジュールをそのまま利用できれば、開発工数の削減と開発期間の短縮ができます。

IoTデバイスに最適な無線とは

前述のように、開発に大きなメリットを有する無線モジュールですが、IoTデバイスに利用するには、どのようなポイントを検討すればよいでしょうか?

アプリケーションに応じ無線を選定

IoTデバイスとして取り扱うデータの種類で、利用する無線帯域を検討する必要があります。たとえば、カメラからの映像/音声データを収集するなどの比較的大容量のデータを扱う場合は、2.4GHzの無線帯域が適していると考えられます。こちらは、Wi-FiやBluetooth、ZigBeeでも多く利用されている帯域です。

それに対して多数の小さなセンサーデータを効率よく集めたいような場合は、920MHzの無線帯域が適しています。920MHzは「サブギガ」とも呼ばれ、最近利用が増えている無線帯域です。電波到達性や障害物を迂回する回り込み特性に優れおり、さまざまな分野で利用され始めています。

【無線帯域の検討例】

1)比較的大容量のデータ ⇒ 2.4GHz帯域が適している

2)多数の小容量のデータ ⇒ 920MHz帯域が適している

上記以外にも各無線周波数には多くの特長がありますが、選定の第一ステップとしては、上記の2点から検討されるのが早いかと思います。本稿では、IoTデバイス向けで利用が増えている920MHz帯の無線モジュールについて記載していきます。

無線モジュールの選定ポイント

各メーカーからさまざまな無線モジュールが提供されていますが、各社それぞれ特長があり、適用されるアプリケーションに合わせて選定されるのが良いかと思います。一般的な無線モジュールの仕様についての説明を以降に記載しますので、採用検討される際に参考にしてください。

サポートされている通信形態は何か

通信モジュールに搭載されているソフトウェアにより、対応できる通信形態が異なります。

例として、1対1通信(親機⇔子機)、1対n通信(親機に対して多数の子機)などの通信形態があります。1ヵ所だけのセンサーデータを無線通信で収集したい場合は、1対1通信が適していますし、多数のセンサーデータを集めるときは1対n通信を利用します。ご検討されるセンサーネットワークの形態に合わせて選定することになります。

ネットワーク規模は十分か

1対n通信を行うときに、親機1台に何台の子機を接続してネットワークを作ることが可能かの仕様になります。収容台数が多いほうが、親機1台で構築できるネットワークは効率的ですが、規模が大きくなるにつれ各無線機間の制御も複雑になります。

安定動作させるためには、無線モジュール製造メーカーの技術ノウハウも必要です。一般的には、1親機当たり子機10台~100台程度のネットワークが多いかと思います。アプリケーションに応じて、無線モジュールの仕様をご確認ください。

遠くまでデータを飛ばすマルチホップ無線

マルチホップ動作イメージ

マルチホップ無線とは、データをバケツリレーのように転送していく無線方式です。特長としては、1台の無線機では届かない場所でも中継器を置くことで通信を行うことができるようになります(無線通信距離の延伸が可能)。

また、途中の通信経路が途切れた場合でも、別の経路を選択することも可能になり、無線通信の信頼性が向上します(通信経路の迂回機能)。

マルチホップの実現方式も各メーカーでさまざまです。全てソフトウェアで自動的に経路を作る方式や、手作業で経路を設定する方式、そして両方の方法を備えたものもあります。

これらは、実際に商品の運用時の動作を考慮に入れてご検討ください(例:全て自動で経路を作る場合は設定が容易になりますが、意図しない通信経路ができる可能性もあります。また全て手動設定するときは、運用開始時の手間はかかりますが、意図しない通信経路が作成されることはなくなります)。

セキュリティは確保できるか

扱うデータの種類によっては、セキュリティに配慮する必要があるかと思います。データ自身に秘匿性がある場合や、単なるセンサーデータでも、見方によってはエンドユーザを特定できてしまうようなときには、配慮が必要です。

データを暗号化する機能が装備されている無線モジュールもあります。また、ネットワークに参加認証する仕組みが入っていると、不用意に無線機がネットワーク内に混在するようなことも防げます。ご検討されるアプリケーションで必要性を考慮してご確認ください。

消費電力の考え方

無線通信において消費電力は、通常時(受信待機状態)と送信時で差が生じます。たとえば受信待機状態時は50mA@3.3Vで、送信時は70mA@3.3Vなどのように、各メーカーから公表されていますので、設計時に確認してください。また、電池駆動を行うのであれば、通信しているとき以外はスリープする機能を使うと低消費電力が実現できます。スリープすることで消費電力は数マイクロアンペアまで減らすことができますので、こちらも各メーカーの仕様をご確認ください。

装置設計まで考えたモジュールサイズ確認

モジュールサイズは、開発される商品の大きさ/形状に影響を与えますので、開発当初から確認する必要があります。とくにモジュールの内蔵アンテナを利用する場合は、モジュールを配置するときの基板の向きや、内蔵アンテナ周囲の空間に配慮が必要です(内蔵アンテナ周囲に金属などの障害物がなく、空間が確保されている方が、電波は届きやすいです)。

ただ、最近のモジュールはどれも小型であるため、このモジュールサイズが大きな問題になるというよりも、筐体設計を行う実装部門と情報共有を十分行っておくことを心がけると良いでしょう。

さまざまなアンテナに対応できるか

無線モジュールには、基板に内蔵アンテナが実装されているものや、外部アンテナが接続可能なタイプもあります。さらに、複数のアンテナが利用でき受信レベルが良い方を受信するという、ダイバーシティ機能が搭載されているモジュールもあります。

無線の飛距離を重視するのであれば外部アンテナの方が有利ですが、装置自体が大きくなります。また外部アンテナには、屋外利用可能なタイプや延長ケーブルが付いているものもあります。開発される商品に合わせてご検討ください。

無線のキモである伝送距離(無線伝搬特性)

各メーカーとも、見通しの良い直線距離で測定した伝送距離を提示しています。測定条件など(設置高さ、測定ハードウェア、周辺環境)は、各メーカーで異なりますので、開発される商品の使用環境に近い条件で、評価ボードなどを利用して検証されるのが良いと思います。

また、屋外通信時は、外来ノイズの影響を受けることがあります。とくにサブギガ帯域の周波数はプラチナバンドとも呼ばれ、携帯電話でも利用されています。自分が利用する帯域以外の無線を除外するような仕組みがモジュールに装備されていると、伝送距離を確保できるようになりますので、モジュールのメーカーに確認されることをお勧めします。

用途に応じて使い分けるハードインターフェース

通信モジュールと接続するインターフェースは、UARTやSPI/I2Cが使われますが、IoTデバイスでは他にも使われるものがありますので、代表的なものをご紹介します。

インターフェース利用例

- UART

- シリアル通信用インターフェースで、1対1通信に利用されます。送信(Tx)、受信(Rx)それぞれ1本の配線で通信を行います。他にも制御信号は何本かありますが、接続されるシステム(マイコン)に合わせて検討してください。ソフトウェアが搭載されている無線モジュールでは、このUARTを使うことが多いです。

- SPI/I2C

- これらもシリアル通信用のインターフェースですが、1ラインに複数のデバイスを接続することができます。1:n接続のセンサーデバイスなどを接続するときによく用いられます。通信制御のマイコンが搭載されておらず、無線信号の送信受信機のみ搭載している無線モジュールで利用されることがあります。

- 汎用入出力ピン(GPIO:General Purpose Input/Output)

- Input、Outputをどちらでも設定によって利用できる信号です。センサーの入力や、各種機器を制御するときに利用されます。

- ADコンバーター(ADC:Analog to Digital Converter)

- センサーから出力されるアナログ信号をデジタル電圧信号に変換する機能をADCと言います。専用のICも市販されていますし、マイコンに機能が内蔵されていることもあります。データの種類や用途により、サンプリング周波数(Hz)と分解能(bit)を設定して利用します。

意外に面倒な認定について

日本国内で販売されている無線モジュールであれば、技適は取得済みと思われます。他の認定には、電機通信端末機器技術適合認定(端末機器認定)があります。

この認定は、収集したセンサーデータを、クラウドなどに公衆回線を用いて送信するときに必要になることがあります。モジュール側で対応していれば、装置として認定は不要になりますので、開発時の手間が省けます。ご検討されるアプリケーションの使い方によって、端末機器認定の対応有無をメーカーに確認されると良いでしょう。

最後に、技術サポートが十分なのかも重要な確認ポイントです。開発時の技術問い合わせのレスポンス次第で、開発の進捗が大きく変わることもありますので、採用検討時には確認されると良いと思います。

まとめ:無線モジュールをすぐに使ってみよう

本稿では、無線モジュールの概要説明と、IoTデバイスに無線モジュールを適用するときに考慮すべきポイントをまとめました。開発時に参考にしていただければと思います。

またマルチホップ無線対応で、各種設定ツールも無償で提供されている無線モジュールの商品Webサイトもご紹介します。商品の仕様に加え、さまざまなソリューション例も掲載されていますので、IoTデバイスの無線化を検討されるときは、ご覧になると参考になるかと思います。

- OKIのDXの活用・導入に関するご相談は、こちらよりお問い合わせください。

- Webからのお問い合わせ: お問い合わせはこちら(別ウィンドウで開きます)

- ※本記事は2016年9月に掲載しました。記事中に記載する数値、固有名詞、市場動向等は掲載日現在のものです。