第十三章 成功开发CMOS,成为钟表IC领域的顶级生产商

20世纪60年代,半导体技术进入了多个电路元件融合的IC(Integrated Circuit:集成电路)的实际运用阶段。其中,冲电气在1965年(昭和40年)开始研发IC,并在MOS-IC领域积极创新,逐步开拓了用于时钟、照相机的IC(CMOS)市场。

研发电子交换机IC

1959年(昭和34年),美国的杰克•基尔比把多个电路元件封装到一小块半导体晶片上,首次完成了IC的制作,大小相当于一个晶体三级管的硅晶片不在只是一个元件,已成为整个电路。IC发明给全球带来了巨大的冲击。IC与单体晶体三级管相比,最大的特征是体积小、重量轻和功耗低。通过使用IC,可以将以前占据办公桌近一半面积的台式电子计算机,微型化为掌上电子计算机。

早期的IC

冲电气坚信晶体三级管会过渡到IC,于是在1965年(昭和40年)12月新开设了IC研究室,提出了到1971年(昭和46年)为止,即研究人员花6年的时间完成电电公社认定的用于电子交换机的IC这一课题。晶体三极管可以分为“双极型晶体管”和“场效应晶体管”两大类。虽然理论上场效应晶体管的出现较早,但双极型晶体管的实际运用较早,经研究人员讨论,冲电气最终决定进行双极型晶体管的IC化研发。

几经周折,冲电气于1971年(昭和46年)12月按计划成功开发出了用于电子交换机的双极型IC,并最终获得电电公社的正式认定。双极型IC在交付给电电公社的电子交换机“D10”中首次被使用,之后被用于各种终端设备,为冲电气产品的电子化发挥了巨大的作用。

推进场效应晶体管的IC化

随着需求的扩大,最初为满足公司内部需求而生产的IC开始对外销售。在此过程中,冲电气独辟蹊径,即推进MOS(Metal Oxide Semiconductor,金属氧化物半导体)场效应晶体管的IC化。由于硅处理技术的问题,MOS技术成熟较晚,但在1965年(昭和40年)左右开始实际运用后,便迅速向IC化发展。

冲电气在出现MOSIC后的1965年(昭和40年)就开始了研究。当初,由于MOSIC与双极型IC相比运转速度较慢,公司内部曾提出过中止该课题研究的意见。但是,其制造工艺简单、易于集成的优点让研究人员坚信,即使存在速度方面的课题,但80~90%的电子产品使用MOS完全可以运转,因此主张坚持继续研究。

1966年(昭和41年),MOSIC的形势发生了大的转机。这一年,冲电气举办了使用MOSIC的钟表展览,看到该展览的岐阜县警局,随后委托冲电气开发管理超速的测速仪,该产品在当地以及周边地区引起了巨大反响。之后,冲电气于1967年(昭和42年)4月正式开始了MOSIC的生产。

全球率先量产液晶数字钟表IC

冲电气的研究人员运用提高氮化硅膜等绝缘膜稳定性的研究成果,成功开发出了具有划时代意义的MOSIC,即使用N型和P型的MOS晶体管,在一个电路中实现高性能。由于是互补型(Complementary),该技术被命名为“CMOS”。冲电气研究出的这一特有技术,使1.5V的电池可以工作1年以上。

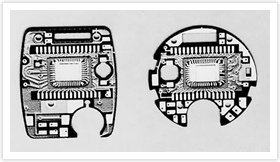

自制的钟表IC

最初开始这一研究是受钟表生产商的委托。在此之前,钟表生产商把使用晶体三极管的电子手表作为商品出售,但100万日元之高的单价使其难以销售。出于降低产品成本的目的,钟表生产商进行了此次委托。但当时提出的“使用1.5V电池运转”的要求成为技术瓶颈,包括冲电气在内的所有半导体生产商都没能实现这一要求。未能及时满足钟表生产商的要求着实让人遗憾,此后冲电气的研究人员开始发奋研究这一潜在需求的实现方法,最终完成了使用1.5V运转的CMOS。

之后,冲电气于1972年(昭和47年)受卡西欧的委托,在全球率先开发液晶显示数字钟表IC。此时,国外其他的IC生产商也都在开发和生产类似产品,但冲电气以量产多功能独创产品进行竞争,在钟表IC领域获得了顶级生产商的地位。

全新的技术创新!冲电气挑战IC开发的姿态,正是受时代先驱者的远大志向所驱使的。同时,经济高速成长背后的阴影初露端倪,20世纪70年代的石油冲击彻底终结了高速成长的神话。在这样的大背景下,冲电气的经营者们把IC这一新领域作为重要支柱,并将其作为引爆剂,激活整个事业。这样的先见之明是不容忽视的。