COLUMN

「PoC止まり」はなぜ起きる? 製造業・公共インフラ 「現場の壁」の超え方

この記事で分かること

- 製造業や公共インフラの現場でPoCが停滞する本質的なボトルネック

- 動作の非連続性や心理的抵抗など実務担当者が直面する「摩擦」の正体

- 導入初日の運用フローや撤退基準から逆算するプロジェクト推進法

- 本番導入を確実にするためのフェーズ別チェックポイントと実務指針

「PoC(概念実証)の重要性や、失敗の要因分析は、もう聞き飽きた・・・」いま、この記事を読んでいる方の多くは、そう感じているのではないでしょうか。特に生成AIのブーム以降、Web上には「目的を明確に」「経営層を巻き込む」といった、PoCの解説記事が溢れています。

しかし、それらの正解を知り、忠実に実行しようとしても、なぜか物事が進まない。検証結果は悪くないのに、いざ「本番導入」となると、目に見えない壁に阻まれてしまう。こうした「閉塞感」こそが、製造業や公共インフラの最前線で実務を担う多くの方が直面している、真の課題ではないでしょうか。

そこで本記事では、世の中に溢れる表面的な「PoCの手順論」ではなく、OKIが長年、公共インフラや製造現場など「一時の停止も許されない過酷な現場」で培ってきた経験に基づき、これまで見過ごされがちだった実務上のボトルネックを、一つひとつ解き明かしていきます。

目次

多くの企業が直面している「停滞」の共通要因

まずはおさらいとして、一般的にPoCが行き詰ってしまう主な要因を整理します。自社のプロジェクトがどこで足踏みをしているのか、現状と照らし合わせてみてください。

- 手段の目的化:

「AIや最新技術で何かを効率化する」という手段が先行し、解決すべきビジネス上の課題や、得られる具体的な利益が曖昧なままスタートしている。 - 成功判断の基準(KPI)が不明確:

何をもって「成功」とし、次のフェーズ(本番導入)に進むのかの数値目標や、ビジネスインパクトの評価基準が合意されていない。 - 体制の不備:

経営層の覚悟(コミットメント)が希薄で予算確保が難航する、あるいはIT部門と事業部門の連携が取れておらず、互いに「他人事」になってしまっている。 - データの制約:

検証に必要なデータの質・量が不足しており、あるいはデータの権利関係の整理がつかず、実効性のある検証ができない。 - コストと運用の見落とし:

本番展開時のライセンス費用、サーバー維持費、保守体制、責任の所在といった「使い続けるための設計」が後回しにされている。

現場で発生する「実務的な摩擦」とは?

上記の要因を把握し対策を講じてもなお、PoCが実戦に出られないのはなぜでしょうか。そこには、以下のような実務的な摩擦が存在します。

① 実環境が引き起こす「動作の非連続性」

オフィスやクラウド上のクリーンな環境では完璧に動作したシステムが、現場に投入された瞬間に機能不全に陥るケースです。

- エッジ(端末)側の処理能力と環境耐性:

PoCでは高性能なワークステーションで動かしていたものが、実際の現場にある古いPCや、防塵・防水が必要なハンディ端末では動作が著しく重くなることがあります。また、真夏の工場内や直射日光下の屋外などの高温環境で端末が熱暴走し、システムが停止するといった「物理層の検証漏れ」が、本番導入直前で致命的な欠陥として露呈します。 - 通信の「ゆらぎ」による業務フローの分断:

ネットワークへの依存度が高いシステムの場合、わずかなパケットロスや数秒の遅延が、1分1秒を争う現場業務を停止させます。たとえば物流倉庫のフォークリフト移動に伴う遮蔽物の変化や、近隣の電気設備からのノイズなど、現場特有の不安定な通信環境を前提とした「オフライン動作の担保」や「リトライ制御」の設計が、PoCの段階で欠落しているプロジェクトが非常に多く見られます。

② 現場の「心理的安全性」と「評価制度」の不在

現場を「巻き込む」という言葉の裏で、組織的な評価制度がブレーキをかけている実態があります。

- 「減点方式」の組織文化が招く保守化:

多くの日本企業では、PoCで期待した精度が出なかったことが「プロジェクトの失敗」と見なされ、担当者の評価に響くことを恐れます。これが担当者を保守的にさせ、本番導入に伴うリスクを看過してしまう大きな要因となります。PoCの本質は「できないことを早期に見つけることにある」という、評価基準の転換が不可欠です。 - 効率化による「余剰工数」の行き先不透明:

「作業が30%削減される」という事実は、経営層には利益に見えますが、現場部門にとっては「予算や人員の削減対象」に映ります。浮いた時間をどのような新しい価値創造に充てるのか、あるいはどのようなスキル転換を支援するのか。この「受け皿」となる人事制度や部門戦略を伴わないPoCは、現場からの消極的な抵抗(=データの非協力や不適切なフィードバック)を受け、形骸化していきます。

③ 本番展開時の「規模の不経済」と管理コスト

PoCをクリアしても、その後の運用で倒れるケースです。これは「開発コスト」と「使い続けるコスト」のバランス感覚の欠如から生まれます。

- スケーリングに伴うコストのシミュレーション不足:

少人数のテストでは問題にならなかったAPI利用料やクラウドのストレージ料金が、全社展開、あるいは全国の拠点展開をした瞬間に、ROI(投資対効果)を著しく悪化させるほどの金額に跳ね上がることがあります。この「スケールした時のコスト構造」を初期段階でシミュレーションし、代替手段を検討しておかなければ、最終的な投資判断を下す役員を説得することは不可能です。 - 「保守・運用の空白」と責任の境界線:

検証は成功しても、障害が起きた際のリカバリー手順や、AIの再学習を誰がいつ行うのか、という「日常的な維持管理」の設計が抜け落ちていることがあります。外部ベンダーに依存し続けるのか、内製化するのか。この体制とコストが不明確なままでは、事業としての継続性は保てません。

「PoC止まり」を解消する、逆算のアプローチ

これらの課題を突破し、確実に本番導入へ繋げるためには、PoCの「進め方」そのものを根本から変える必要があります。それは、「検証(試すこと)」から始めるのではなく、「運用(使い続けること)の初日」から逆算するという考え方です。

「運用の初日」を具体的に定義する

最初に行うべきは、「導入初日の業務フロー」を細部まで描くことです。

- 物理的なUI/UXの徹底検証:

現場の作業員が厚手の作業手袋をしている、通知が届きにくい騒音・・・。OKIは、過酷なインフラ現場を支えてきた知見から、この「物理的な使い勝手」こそが導入成功の鍵であると考えます。 - 異常時のエスカレーション・マニュアルの先行作成:

システムが停止した際、あるいはAIが誤った判断を下した際、現場は「誰に」「どう」報告し、どうやって手動業務に切り替えるのか。このリカバリー手順が、検証開始前にマニュアル化できるレベルまで詰め切られているかどうかが、実用化への本気度の証明となります。

「失敗の定義」を経営層と事前に握る

「成功」の定義を決めることは一般的ですが、実は「どうなったら撤退するか(失敗の定義)」を共有しておくことこそが、本番移行をスムーズにします。

- 許容できる「不完全さ」の合意:

たとえば、AIの精度が100%でない場合、残りの数%を人間がどう補うのか。そのリカバリーにかかる人件費を算出し、そのコストを払ってでも導入する価値があるか、をPoC開始前に合意しておきます。これができていなければ、検証後に「精度が98%では足りない」という無限の改善ループに陥ります。 - 撤退基準の明確化:

「○ヶ月以内に目標精度に届かなければ手法を変更、あるいはプロジェクトを凍結する」といった出口戦略を事前に握っておくことで、無駄な投資を避けられるだけでなく、経営層に対して「不確実性を管理している」という信頼を与えることができます。

実行への架け橋:プロジェクトを「本番」へ導く実践ポイント

では、前章で述べた「逆算のアプローチ」を、どのように実務に落とし込めばよいのでしょう。ここからは、PoCを単なる「実験」で終わらせず、確実にビジネスの「武器」へと昇華させるために、実務者が各フェーズで立ち止まって確認すべき具体的な指針を解説します。

【フェーズ1:開始前】合意形成と投資判断の精度を高める

プロジェクトが動き出す前に、成功の道筋だけでなく「撤退の出口」を固めておくことが、結果としてプロジェクトの推進力を生み出します。

- 「撤退基準」を経営層の安心材料にする:

「○ヶ月以内に目標精度に届かなければ手法を変更、あるいは中断する」という合意は、後ろ向きの約束ではありません。経営層に対し「無駄な投資をダラダラと続けない」というガバナンス(統治)の姿勢を示すことで、逆に初期投資の承認を得やすくなる戦略的な布石となります。 - 「規模の不経済」を先読みしたコスト試算:

少人数での成功で満足せず、全拠点・全ユーザーに展開した際の費用を積み上げておきましょう。この試算が抜けていると、PoC後に「効果はあるが、赤字になるから導入不可」という最悪の結末を招きます。 - 現場の「工数」に対する事前のケア:

二重運用を強いられる現場に対し、人員の補填や評価面でのインセンティブなど、現場が「協力して損をした」と感じないための調整を、あらかじめ握っておきましょう。

【フェーズ2:検証中】実運用環境での「ストレス」を可視化する

PoCの期間中に確認すべきは、技術の「最高精度」ではなく、現場の「最低限の動作保証」です。

- 「生の汚れたデータ」による限界突破テスト:

現場で日常的に発生する「入力ミス」「欠損」「センサーの誤作動」が含まれた生データをそのままシステムに投入します。予期せぬエラーが起きた際、現場担当者が立ち会う中で、システムがどう振る舞うかを確認しましょう。 - 「現場の物理的な過酷さ」を再現する:

通信環境の悪い場所、手袋をした状態での操作、騒音の中でのアラート。こうした物理的な制約下で、システムが「ストレスなく」動くかを検証し、現場の信頼を勝ち取りましょう。

【フェーズ3:評価時】持続可能な「体制」を証明する

検証が終わった後、経営層が最後に問うのは「これでずっと回るのか?」という継続性です。

- 「保守・運用」の担い手とフローを明確化する:

システムのアップデートやメンテナンスを「誰が」「いつ」行うのか、具体的な運用体制図を作成し、事業としての自立性を担保しましょう。 - 「担当者の異動」を前提としたドキュメント整備:

特定の担当者がいなくなった瞬間にブラックボックス化する事態を防ぐため、誰が読んでも運用を継続できるマニュアルや連絡網を整備しましょう。

イノベーション・マネジメントシステム(IMS)によるアプローチ:OKI

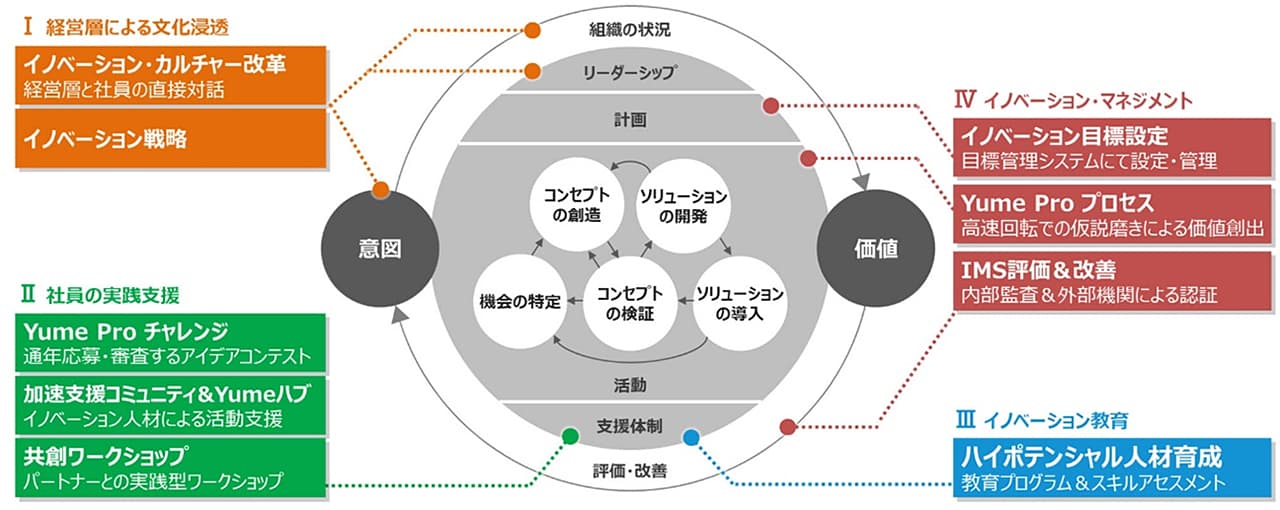

OKIでは、2018年から全社横断でイノベーション・マネジメントシステム(IMS)を導入、実践しています。2025年には、日本初ならびに製造業としては世界初でISO 56001認証を取得しており、国際規格に準拠したマネジメント体制のもとで、イノベーションを推進しています。

独自のイノベーション・プロセスである「Yume Proプロセス」のもと、「誰に、どのような価値を、どのように提供するのか、なぜOKIがそれを提供し、実現するのか」というコンセプトを明確にした上で、デザイン&デリバリプロセスでは、このコンセプトをユーザーが実際に利用できる形へと具現化する手順を徹底しています。

OKIのイノベーション・マネジメントシステム「Yume Pro」

OKIのイノベーション・マネジメントシステム「Yume Pro」

このように、IMSに則った仮説検証サイクルを回すことで、PoC止まりを克服し、共創パートナーと共に実用化を見据えた活動を展開しています。

まとめ

いかがでしょうか。本記事では、PoCが行き詰まる要因を整理し、それを打破するための「逆算型」のアプローチと具体的な実務指針について解説しました。

PoCを成功に導くためには、「実運用環境の物理的な制約」と「現場の心理的ハードル」を、企画の初期段階から織り込んだ実行計画が欠かせません。

OKIは長年、社会インフラや過酷な製造現場において、止まることが許されないシステムの構築と運用を支えてきました。もし、貴社のプロジェクトが「現場の壁」や「運用の壁」に阻まれているのであれば、ぜひ一度OKIにご相談ください。現場を知り尽くした視点から、貴社のDX・IT活用を「本番導入」へと導く伴走支援をさせていただきます。

- 参考情報/関連リンク

PICK UP

その他の記事

TAG

キーワードから探す

RELATED ARTICLES

関連記事

CONTACT

OKI Style Squareに関するご相談・

お問い合わせはこちら