COLUMN

企業に広がる「DX疲れ」の正体とは? 日本特有の課題解消法のヒントと事例

この記事で分かること

- 現場を疲弊させる「デジタルの隙間」を埋める手作業の実態

- 日本企業特有の「捨てられない構造」が生むDX停滞の真因

- 経営の責任で業務を廃止し、現場の負担を解消した事例

- 評価軸の転換と見えない工数の可視化による組織の再設計法

SaaSの導入やクラウドシフトが加速し、デジタル化が進む職場環境。しかし多くの現場では、「DXが進んだはずなのに、仕事はちっとも楽にならない・・・」そんなため息で、溢れています。

多くの日本企業はなぜ、こうした「DX疲れ」に陥っているのでしょうか。本記事ではその正体を浮き彫りにした上で、事例を交えて「現場を縛る構造を、いかに解きほぐすか」のヒントを探ります。さらなるツールの導入ではなく、日本企業の現場が本来の活力を取り戻すための、具体的な処方箋を提示します。

目次

日本企業に広がる「DX疲れ」

「DX」という言葉に、どのような印象を持ちますか?数年前からバズワードとして熱量を帯びて語られてきた一方、最近では「またDXか」「結局、何が変わったのか分からない」といった、疲れや白けた感覚が先に立つ場面が増えています。

手垢がつき過ぎた印象、場合によっては時代遅れ感すら漂う・・・。この空気感そのものが、現場で広がる「DX疲れ」の現れです。

では、なぜそう感じるのでしょうか。多くの取り組みが徒労に終わった経験が積み重なったからかもしれません。あるいは、ベンダーや外部から「DX、DX」と繰り返し売り込まれ、言葉だけが先行して実態が伴わない局面を、何度も目にしてきたからかもしれません。現場にとっては、「DX」の名の下に新しいツールや施策が追加されるたび、運用の手間や作業が増え、肝心の仕事は軽くならない・・・そんな感覚が蓄積しているのではないでしょうか。

このような「DX疲れ」は、アナログからデジタルへ移る途中の一時的な混乱なのでしょうか?答えは、多くの場合「いいえ」です。その問題の多くは、「慣れれば解決する混乱」ではなく、「デジタル化によって増大した運用工数」にあります。

ここからは、現場で実際に起きている具体例を通して、「DX疲れ」の実態を見ていきましょう。

ツールが増えるほど、現場に作業が積み上がる

現在、多くの組織では、便利になるはずのデジタル化が逆に手間を増やし、仕事を重くしてしまっている現実があります。「デジタルツールを入れればDXが進む」と思って始めたのに、実際にはデータや業務の設計が追いつかないままツールだけが増え、現場が「各ツールの間を埋める作業」を背負わされる。これが、現場の疲れにつながる、典型的なパターンです。

具体的に、現場の社員はどのような状況に置かれているのでしょうか。

ツールの「繋ぎ目」を埋めるコピペ・転記の工数が増大

本来、システム間で自動的に受け渡されるべきデータが、多くの場合依然として「人手による作業」で橋渡しされています。 具体的には、あるSaaSに入力したデータを基幹システムに反映させるために、一度CSV形式で書き出し、項目の順番や書式を整えてから、別のシステムにアップロードし直す作業。あるいは、2つの画面を並べて、手入力で数値を転記する作業。こうした「デジタルの隙間を埋めるための作業」が、社員の時間を奪い続けています。

組織の「横と縦」の調整コストが増大

情報処理推進機構(IPA)「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート(2024年版)」によれば、日本企業の多くが依然として「部門単位の個別最適(レベル2)」で足踏みしています。そのため、会議のたびに「営業の数字と生産現場の数字がなぜ違うのか」といった調査に追われ、整合性を確認するために担当者は何時間もかけてデータの出所を遡り、突き合わせ、説明用の資料を作る・・・といった現実があります。

さらに、上司への「報告」のための二重入力も深刻です。現場が仕事を進めるために使うツールとは別に、「上層部が管理・把握するため」という名目で、同じ内容を別のExcelや報告書に打ち込ませるケースが多々あります。

現場にとっては、自分の仕事は一切楽にならず、「手間」だけが増えている。この納得感のなさが、社員の心理的な疲弊を加速させています。

無理な運用をカバーする「独自の裏ルール」が属人化を生む

システム同士がつながっていない不備を、現場の「職人技」でカバーし続けていることも深刻な問題です。 「このデータは、あのツールのこの項目を、この条件でフィルタリングして計算しないと正しくならない」といった、暗黙のルールを把握していることが、業務の前提になっています。

システムの維持管理に予算とリソースを奪われる

こうした日々の付随業務に加え、現場の首を絞めているのが、終わりのないシステムの維持管理です。経済産業省が2018年9月に公表した「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」で、実にIT予算の約8割が既存(レガシー)システムの維持・管理に充てられていることが明らかになりましたが、これは昔話ではありません。現状では、乱立したSaaSの維持管理コストが問題視されています。部門ごとに導入されたSaaSが増え、その数だけライセンス管理や設定変更、アップデートに伴う連携不備の修正といった「新たな維持管理コスト」が発生しています。

結局、最新のツールを導入したはずなのに、実際には「手作業で苦労してすり合わせた数週間前の過去の数字」でしか意思決定ができない。この「デジタル化したのに、逆にアナログな調整と維持作業が増えている」という矛盾こそが、現場を覆う「DX疲れ」の正体と言えるでしょう。

日本企業はなぜ、「DX疲れ」に陥るのか?

ではなぜ多くの日本企業は、こうした事態に直面しているのでしょうか。そこには、日本企業が長年大切にしてきた「合意形成」や「精緻な管理」といった組織のあり方が、デジタル化という環境下で裏目に出てしまっているという、特有の構造的課題があります。

「失敗のリスク」を避け、古い業務フローを廃止できない

新たなデジタルツールを導入する一方、古い業務フローをなかなか廃止できない状況が、多くの日本企業で見られます。システムを導入した当時の担当者はすでに退職し、ドキュメントもありません。そして既存のやり方を変えて万が一、業務に支障が出れば、その決断を下した人は責任を問われます。こうしたリスクを避けるために、たとえ非効率であっても「念のため古い手順も残す」という、二重の運用が選ばれがちです。そしてその結果、新たなツールの上に古い手順が積み重なり、現場の負担だけが増え続けることになります。

「短期的な費用対効果」を追求するあまりに、下地整備が後回しになる

日本企業の投資判断において、常に「いつ、いくら利益が出るのか」という短期的なROIが厳しく問われる点も、現場を追い詰める一因となっています。その結果、業務フローの見直しなどの一見地味で成果が見えにくい「下地作り」はコストと見なされて後回しにされ、すぐに効果が出そうなツール導入ばかりが優先されます。

しかし、入口であるツールをバラバラに導入すれば、データもバラバラになります。結局、その隙間を埋めるのは「人の手作業」。経営層がコスト削減を求めてデジタル化を推進した結果、皮肉にも現場が非効率な手作業を背負わされることになるのです。IPAの「DX推進指標」で多くの企業が「部門単位の個別最適」で足踏みしているのは、この地道な下地の整備を軽視してきた結果といえるでしょう。

「報告」のためにも膨大な手作業が発生している

情報の「見える化」は、迅速な経営判断のために不可欠なものです。しかし、ツールが部署ごとに分断されている組織では、そのデータを整えるために膨大な手作業が発生しています。

たとえば、営業部門が管理する受注見込み、工場の生産計画、そして経理部門が把握する実績値が、それぞれのツールで独立して存在しているケース。これらの数字が一致しないため、実務担当者はその原因を調査し、整合性を取るための「突き合わせ作業」に多大な時間を費やすことになります。

さらに、経営層への報告においても、管理側が求めるフォーマット用に加工し直す二重入力が常態化しています。IPAの「DX動向2024」によれば、「デジタル化の取り組みが業務の効率化・省力化に十分結びついていないと感じている」企業が依然として多く存在しますが、その背景には、デジタルツールを導入しながらも「報告のための手作業」といった従来の業務慣習が温存されている実態があります。

また、経済産業省の「DXレポート2.1」でも、「個別のシステム導入(部分最適)が、結果として組織全体のデータのサイロ化を招き、その情報を統合・加工するための付随業務を増大させている」ことが指摘されています。正しい経営判断を支えるための土台がないために、現場の人間がバラバラなシステムの間を埋めるためのアナログな調整作業に縛り付けられる。こうした「付随業務」の積み重ねが、現場の本来の活力を奪っているのです。

「失敗を避けたい」「早く成果を出したい」「正しく報告したい」。こうした日本組織においては当然の振る舞いが、DX疲れを増幅させてしまっています。では、この絡まった状態を、どのように解きほぐせばよいのでしょうか。

事例:現場を「DX疲れ」から解放し、本来の活力を取り戻すための4つの施策アイデア

こうした日本企業特有の「デジタル化が現場の負担増を招いてしまう」という構造的課題に対し、実際に成果を上げた4つの施策アイデアを、事例と共に紹介します。

【アイデア①】 新システム移行時のトラブル対応と責任を経営が担う

1例目は、新システムへの切り替えに伴うデータ不備や納期遅延のリスクに対し、その責任や事後処理を現場部門に負わせず、経営側が組織的に対処する体制を構築したコマツ(小松製作所)の事例です。

- 「失敗の免責」を制度化:

経営陣(当時)が、全社に向けて「新システムへの移行に伴う混乱やデータ不備は想定内であり、その責任を現場の担当部署に問うことはしない」と公式に宣言。顧客への遅延などが生じても、その責任を現場部門の評価や責任に帰さない方針を明確にしました。これにより、不備を恐れて古い手順をやめられないという心理的障壁を排除しました。 - リカバリー専従組織(タスクフォース)の設置:

システム移行に伴うデータ修正や不整合による実務の突き合わせ作業を、現場部門が行うことを禁止。代わりにIT部門と外部パートナーで構成される「代行チーム」を編成し、不備が生じた際はこのチームが現場に代わってデータのクレンジングや実務上のリカバーをすべて遂行しました。 - 結果:

「トラブルが起きても自分たちの実務負荷は増えない」と確信できたことで、長年依存してきた旧来の非効率な業務手順を、計画通りに廃止することができました。

【アイデア②】 データ入力の負担を、既存業務の廃止と職場環境への投資で相殺

2例目は、全社的なデータ経営推進の負担を入力側の現場だけに強いるのではなく、経営権限による「業務の引き算」と「現物での還元」をセットで行ったワークマンの事例です。

- 「しない経営」に基づく既存業務の廃止:

データ活用の自動化を導入する際、それまで現場を縛っていた「形骸化した報告業務」や「過度な在庫カウント作業」を、経営トップの判断で廃止。現場に対して「新しい入力をお願いする代わりに、この古い作業は今日から一切やらなくていい」という物理的な工数の交換を行いました。 - 環境改善への投資:

正確なデータ入力を継続してもらう工数の代替えとして、現場からの切実な要望であった老朽化した空調設備の全面刷新、搬送用フォークリフトの最新型への更新などを、DXプロジェクトのインフラ予算として実施しました。 - 結果:

現場にとってデータ整備が「会社への奉仕」ではなく、「自分たちの職場環境を直接良くするための条件」と認識され、現場主導でのデータ精度向上が実現しました。

【アイデア③】 報告資料作成を禁止、経営は生データで判断を下す

3例目は、現場の優秀な人材を疲弊させる要因である「経営への報告資料作成」をルールとして禁じ、経営側がシステム上の生データを確認する運用へ転換した、カルビーや三菱UFJフィナンシャル・グループなどの事例です。

- スライド資料(PowerPoint)の全面禁止:

会議のための資料作成を禁止。会議室にはシステム直結のモニターのみを用意し、ダッシュボード画面を直接見ながら議論するスタイルを徹底しました。 - 「実況型」の経営判断:

役員は直接タブレットを操作し、現場による「加工済みの報告書」を介さずにBIツールで数字を自らドリルダウンして確認。数字に不整合があれば現場を詰めるのではなく、経営者がその場でIT部門に対し、システムの定義修正や改修を指示する「実務の場」に会議を変えました。 - 結果:

「報告書を整える」という忖度のための労働が数万時間単位で消滅。経営は加工されていない「事実」に基づいた迅速な意思決定が可能になりました。

【アイデア④】 製造現場における作業現場の属人性を解消、効率化とポカミス防止を両立

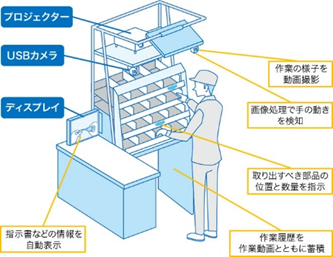

4例目は、プロジェクターを活用して「紙の手順書」や「人の記憶」頼りの現場作業の負荷を軽減した、OKIの「プロジェクションアッセンブリーシステム™」の事例です。

- 「光」が作業をナビゲート、負荷を軽減:

このシステムは作業台に設置したプロジェクターから、次に使う部品やネジを締める位置を光で、作業手順書を映像でガイドします。作業者は分厚い手順書を読み込む、複雑な工程を覚えるといった必要がなく、視覚的なガイド通りに手を動かすことで、あたかも熟練工のような正確な作業が可能になります。 - 「ミスの不安」と「教育コスト」を仕組みで削減:

このシステムでは、間違った部品を取ろうとするとセンサーが感知して知らせてくれるなど、デジタルの仕組みでミスを未然に防ぎます。これにより、現場が常に抱える「間違えてはいけない」という心理的ストレスを大幅に軽減。また、数ヶ月かかっていた新人の習熟期間が数日に短縮されるなど、教育に伴う工数も大きく削減されました。 - 結果:

「デジタルが人を管理する」のではなく、「デジタルが人を助ける」環境を構築。作業効率の向上だけでなく、現場に「楽になった」「自信を持って作業できる」といったポジティブな反応が生まれ、デジタル化が「現場の働きやすさ」に直結した事例となりました。

では、どこからやり直せばいいのか?4つの再設計ポイント

これまで良かれと思って進めてきたデジタル化が結果として現場の「負担」を生んでいるのであれば、必要なのはさらなるツールの追加ではありません。一度立ち止まり、現場を縛り付けている「構造」を根本から見直すことです。

具体的に、どこから、どのようにやり直すべきか。4つの再設計ポイントをまとめます。

①短期ROI(投資対効果)の呪縛を解き、評価軸を「リソースの創出」へ転換する

これまでの「新たなツールの導入」や「短期的なROI(投資対効果)」といった評価軸を改め、デジタル化によって現場にどれだけの「余力」が生まれたかを測る指標を取り入れましょう。

二重入力やデータの突合、会議前の資料作成といった「付随業務」が月次で何時間削減されたかを計測。削減された時間を「次なる挑戦のためのリソース創出」として評価し、効率化の成果を現場が実感できる仕組みへと改めましょう。

②「引き算」の意思決定と、業務廃止の強制ルールの運用

既存業務を残したまま新しい手順を重ねる「二重運用」を断つため、経営権限による「業務の廃止」を組織のルールとして実行しましょう。

以下の基準を明文化し、例外を認めない運用を徹底します。

- 二重入力が発生している項目はマスターとなる入力元を一つに定め、それ以外の入力・集計・報告業務を廃止する。

- 組織としての唯一の正解(Single Source of Truth)を定め、経営層はそれ以外の独自資料や加工データの提出・参照を一切禁止する。

- 参照ログが一定期間(例:半年)未満の帳票・システムは、自動的に更新を停止し、廃止対象とする。

- 廃止に伴うリスクは組織が負うことを明文化し、「念のため残す」という現場の判断を物理的に絶つ。

③「データオーナーシップ」の確立と情報の資産化

情報のサイロ化(部門ごとの分断)を解消するため、データを「部門の持ち物」から「組織の共通資産」へと定義し直しましょう。そして、各データ項目について誰が「定義」「生成元」「更新頻度」「参照手順」に責任を持つのかという「データオーナーシップ」を明確にしましょう。これにより、会議のたびに発生していた「数字の根拠の調査」や「不毛な突き合わせ作業」が、仕組みによって排除できます。

データオーナーシップとは、「特定のデータ資産に対する説明責任と管理責任を担うビジネス部門の責任者を明確にする」という概念およびプロセスです。そのオーナーは情報システム部門ではなく、そのデータを実務で生成し、もっとも理解している各事業部側の責任者にする、という点が重要です。

④現場の「見えない工数」を経営層が正しく把握・判断できる仕組みを整える

ツールの導入後に現場で密かに増え続けている「データの補正」や「手動の突き合わせ」といった工数を「見えないコスト」として経営層が認識し、適正な予算やリソースの再配分を判断するためには、状況を可視化し、実態を吸い上げる仕組みの整備が必要です。

- ツールの導入・稼働状況だけでなく、「そのツールを運用するために、周辺でどれだけの手作業(Excel加工や転記)が発生しているか」「補助資料や二重帳票の数はどれだけ存在するか」を定量的に可視化。経営報告の一項目として定期的に共有する。

- 経営層が定期的に現場の入力作業やデータ加工の現場を視察し、直接対話する機会を設ける。

こうした仕組みを整備することで、経営層は「現場の負担軽減」の必要性を認識し、会社としての改善目標に据えることが可能になります。

まとめ

いかがでしょうか。 本記事では、DXの定石とされる「データ基盤の整備」や「ITツールの選定」といった技術的な議論にはあえて触れませんでした。現場を疲弊させている正体は、デジタル化が生んだ「隙間」を密かに現場の手作業で埋め続けなければならないという、日本企業の構造的な問題です。

どんなに高度なツールを並べても、経営が「何を捨てるか」を判断せず、現場の「見えない工数」を直視しないままでは、デジタルは現場の負担を増幅させるだけの存在で終わります。現場の負担を、仕組みで解消する。その決断こそが、停滞した変革を再び動かす原動力となるのです。

- 参考情報/関連リンク

-

- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」

- 経済産業省「DXレポート ~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」

- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート(2024年版)」

- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX動向2024」

- 「プロジェクションアッセンブリーシステム™」導入事例

PICK UP

その他の記事

TAG

キーワードから探す

RELATED ARTICLES

関連記事

CONTACT

OKI Style Squareに関するご相談・

お問い合わせはこちら