COLUMN

AI連載(1):グローバル企業必見! EU AI法が描く未来と、企業への影響

この記事で分かること

- 世界初となるEU AI法(EU AI Act)の目的と、グローバル企業に与える影響

- AIをリスク別に分類する、EU AI法の核心的な考え方

- AIの開発企業だけでなく、利用企業にも求められる具体的な義務と責任

- OKIのAIガバナンスの取り組みから学ぶ、法規制へのスムーズな対応

【OKIのAI連載について】

この連載では、OKIが長年にわたりAI技術と向き合い、未来を見据えたAIガバナンスを推進してきた企業として、AIを取り巻く最新の動向や企業に求められる責任、そしてOKIが提供する先進的なAIソリューションについて、皆様と共に深く考察していくことを目的としています。OKIは画像解析に取り組み始めた頃からAIを活用しており、社内でもOKI AI Chatシステムを構築・活用しています。また、AIガバナンスに関しても早い段階から取り組み、総務省からAIガバナンスの先進企業として認知されヒアリングを受けている実績があります。本連載を通じて、OKIが培ってきたAIへの知見と信頼性を共有し、AI技術の安心・安全な社会実装に貢献したいと考えています。

今後の予定:

- (本記事): EU AI法(EU AI Act)の概要と企業への影響、OKIの対応

- AI時代の企業責任と、OKIが先駆けて取り組むAIガバナンスの詳細

- OKIが実践する社内での生成AI活用と、安全な導入・運用ノウハウ

- 以降 OKIの最先端AI技術が、いかに社会課題を解決し、ビジネスの未来を切り拓くか

AI技術は生成AIをはじめ画像認識、チャットボットなど、日々の業務や製品・サービスに組み込まれ、ビジネスの可能性を大きく広げています。その一方で、「AIが差別や監視社会を助長するのではないか」「人間の判断を無批判に置き換えてしまうのではないか」といった、社会的な懸念も高まっているのが現状です。

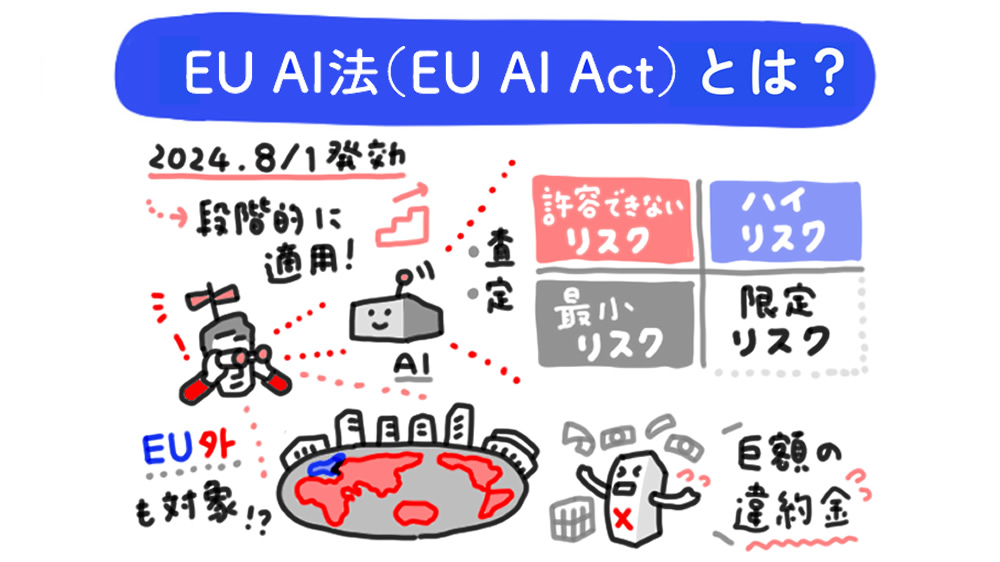

このような状況の中、2024年に欧州連合(EU)が打ち出したEU AI法(EU AI Act)は、世界初の包括的な法制度として、グローバル企業に大きな影響を与えつつあります。この法令は、AIのイノベーションを支えながらも、安全性や倫理を担保するためのフレームワークを定めるもので、EU域外の企業も対象となる点が特徴です。

OKIのAI連載(1)となる今回は、EU AI法(EU AI Act)の概要から、企業に求められる具体的な対応までを解説します。そしてOKIがいかに早くからAIガバナンスに取り組んできたか、そしてその経験がどのようにAI法への円滑な対応に繋がっているのかについても、ご紹介します。

AI技術を安心・安全に活用し、ビジネスを加速させるためのヒントを、ぜひ本記事で見つけてください。

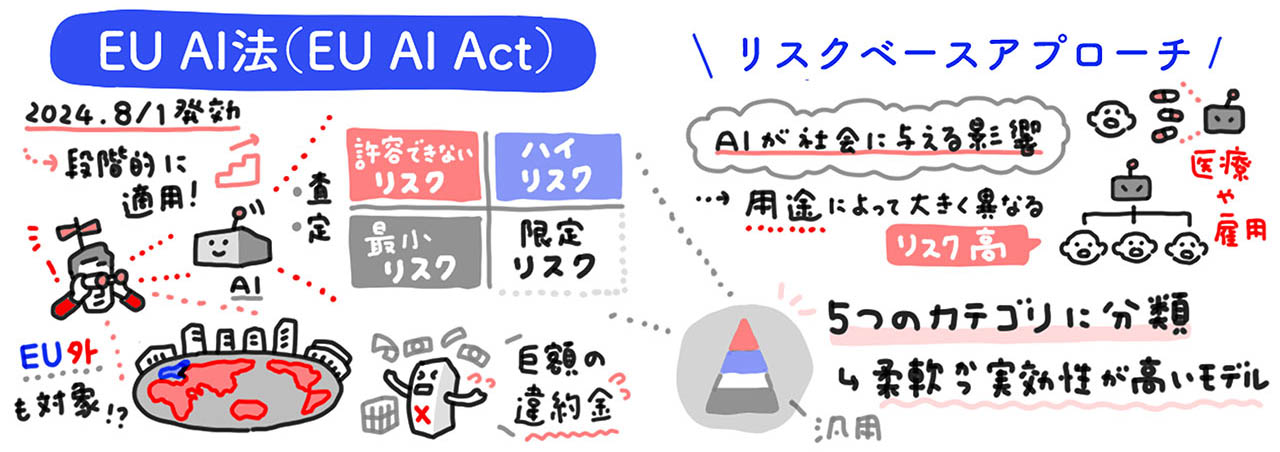

EU AI法(EU AI Act)の概要

EU AI法(EU AI Act)は、EU域内で提供されるAIについて、リスクに応じた対策を義務付ける世界初の包括的な法制度です。2024年5月21日にEU議会で可決・成立し、同年8月1日に発効しました。発効日から最長2年の移行期間内で段階的に条文が適用されていく予定で、2025年2月2日には早くも、もっともリスクの高いAIに関する条項の適用が始まっています。

この法令の目的は、AIシステム提供時に製品の安全性確保プロセスを経ることや、欧州の価値観(人権尊重など)を反映させることなどによって法的な確実性を担保し、安心できるAI利活用の下でイノベーションを加速させることにあります。また特徴的なのは、適用範囲がEU域内企業に留まらない点です。EU域内に製品・サービスを提供する域外(たとえば日本)の企業も対象となり、違反した場合には巨額の制裁金(後述)が科される可能性があります。まさにAIに関わる事業活動全般に対し、具体的な要求事項や義務、罰則を定めた世界初の強制力ある法令であり、グローバル企業にとって無視できない動きです。

EU AI法の核心 ─ リスク分類とリスクベースアプローチ

EU AI法は、AI技術そのものを一律に制限しようとするものではありません。その核心にあるのは、「AIが社会に与える影響は用途によって大きく異なる」という考え方です。たとえば、AIが生成する画像やテキストの品質に多少問題があっても、それが娯楽用途であれば社会への影響は限定的です。一方、雇用判断や医療診断など人の人生に直結する領域でAIを使う場合、その判断に誤りがあると取り返しのつかない被害につながる可能性があります。

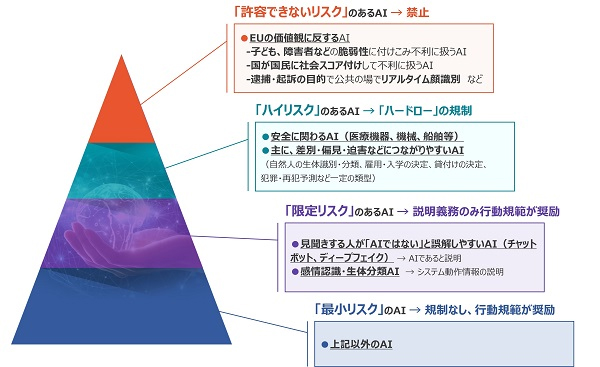

こうしたリスクの違いを前提として、EU AI法ではAIシステムを5つのカテゴリーに分類し、それぞれに応じた規制を設けています。具体的には以下に分類されます。

- 使用が完全に禁止されるAI(サブリミナルな操作や社会的スコアリングなど)

- 高度な管理体制が求められるハイリスクAI(教育、雇用、医療、インフラ管理など)

- 透明性の確保を求められる限定リスクAI(感情推定や生成アバターなど)

- ガイドライン遵守が求められる低リスクAI

- 汎用AI(大規模言語モデルなど)

図:EU AI法におけるリスクベースのAI分類(引用元:EU AI Act関連資料より)

この「リスクベースアプローチ」は、柔軟かつ実効性の高い規制モデルとして注目されています。すべてのAIに画一的なルールを課すのではなく、技術の利活用を前提に、影響力の大きい領域に重点的な管理を行うという発想は、他の法域にも波及する可能性を秘めています。

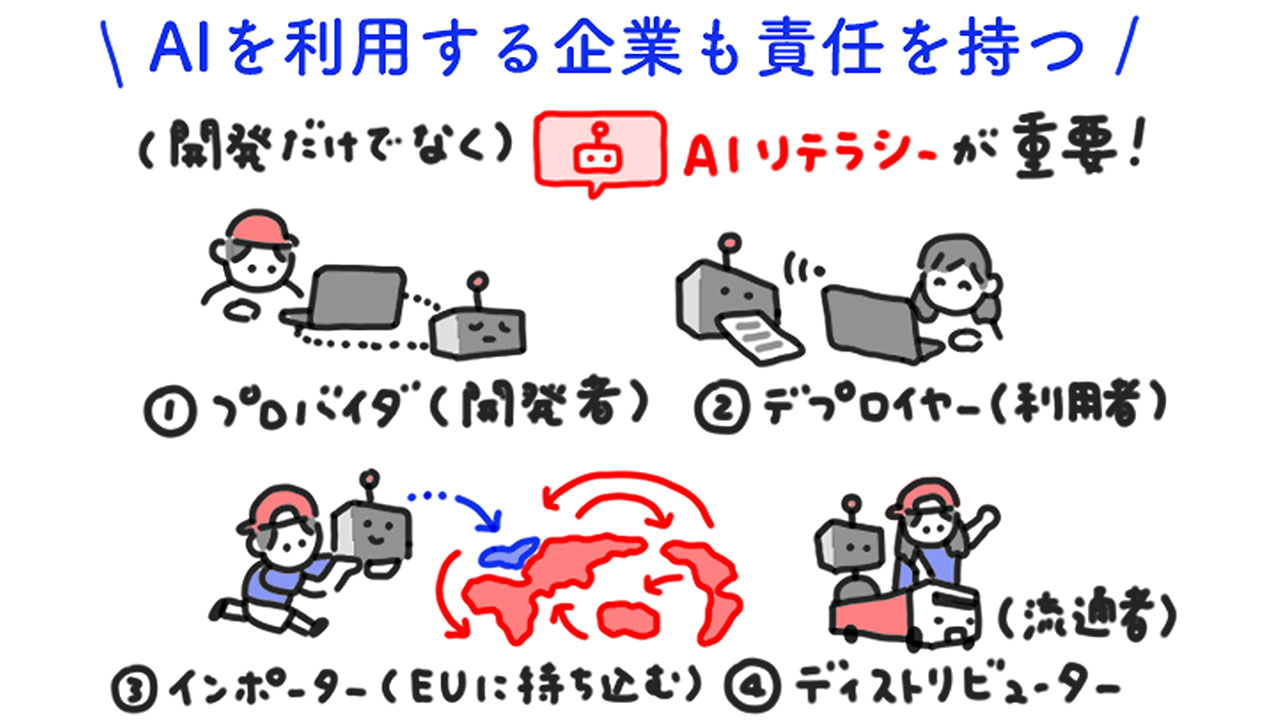

企業の「関係者」としての責任 ─ 開発企業だけでなく、「利用企業」にも求められる義務

EU AI法では、AIを開発する企業だけでなく、AIを使用する企業にも明確な責任が課せられています。これは従来の製品安全規制と大きく異なる点であり、AIの特性を踏まえた法的アプローチといえるでしょう。AIは運用状況や学習データによって振る舞いが変わる可能性があるため、開発者だけでなく、導入企業側にも適切に使う義務が生じるのです。

具体的には、EU AI法における関係者(ステークホルダー)は、以下の4つに分類されます。

- プロバイダー(開発者)

- デプロイヤー(利用者)

- インポーター(EUに製品を持ち込む者)

- ディストリビューター(流通者)

このうち、日本企業は、①プロバイダーや②デプロイヤーに該当するケースが多く、自社がどの立場にあるかを正しく認識することが、法対応の第一歩になります。

たとえばハイリスクAIを提供・活用する際には、リスク管理体制の整備、高品質なデータの選定、ログの記録、ユーザーへの情報開示、人的監視、サイバーセキュリティ対策など、詳細かつ多面的な義務が発生します。また、AIリテラシーの確保もプロバイダー・デプロイヤーに求められる義務であり、単なる業務マニュアルではなく、社員一人ひとりの理解と判断力が問われる分野です。

このように、AIを使う企業もまた、社会的な責任を果たすパートナーとして法の網に含まれている点は、日本企業にとって重要な視点転換となります。

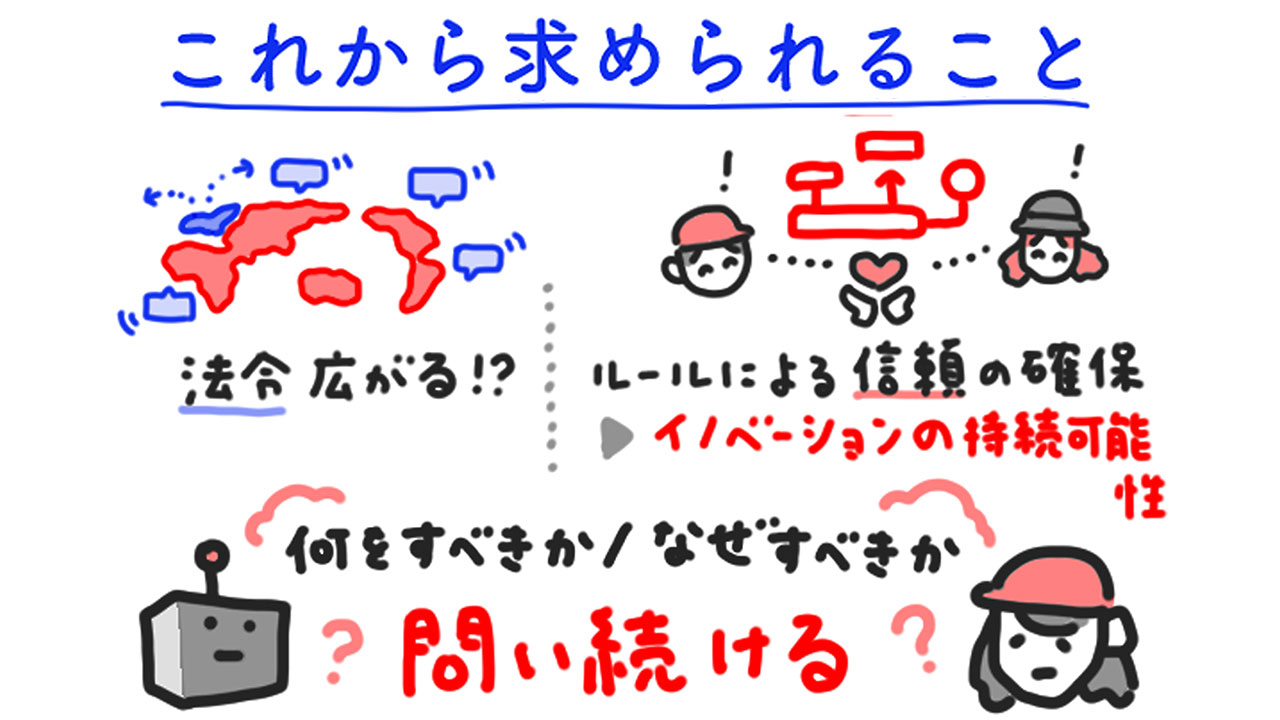

AI法という言葉には、ネガティブな印象を抱く人も少なくありません。しかし、AI法が示すのは「制限による抑止」ではなく、「ルールによる信頼の確保」です。誰もが安心してAIを利用できる社会をつくるには、最低限の共通ルールが必要であり、それがあってこそ、イノベーションは持続可能になります。

EU AI法は、倫理・透明性・安全性という軸で、AI技術に対する「説明責任」の枠組みを整備したものです。この法制度を読み解くことは、単に「違反しないため」ではなく、社会に受け入れられるAI活用のあり方を企業自身が模索する出発点とも言えます。

将来的には、EU AI法のような法令が他の地域にも広がっていく可能性があります。日本においても、すでにAI事業者ガイドラインや生成AIの利活用指針などが策定されており、企業に求められる水準は今後さらに高度化していくと予測されます。

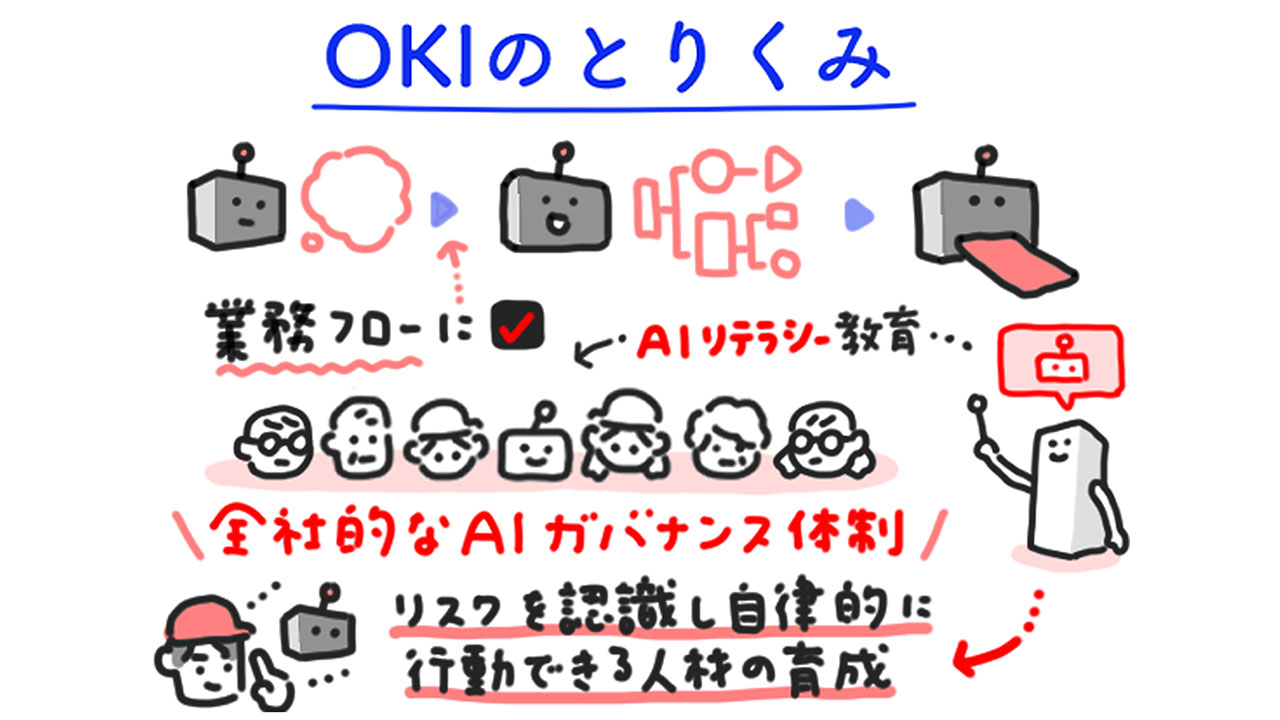

OKIグループのAIガバナンス ─ EU AI法への対応と先見性

OKIは、このEU AI法が制定される以前から、AIの倫理的・法的課題を予見し、全社的なAIガバナンス体制の構築に着手してきました。その先見性こそが、今日のAI規制へのスムーズな対応を可能にしています。

グローバルに事業を展開するOKIグループでは、EU AI法への備えを組織的に進めています。現時点で「許容できないリスク」のAIを扱う可能性は低いものの、将来的にも誤って該当システムを提供することがないよう、AI環境整備プロジェクトとして、関連部門が連携しながら、現状の業務や製品に潜むリスクを洗い出し、社内ルールの見直しや教育体制の整備を進めています。総務省からAIガバナンスの先進企業として認知され、その後何度かヒアリングを受けている実績も、この早期からの取り組みの証です。

具体的には、AI提供時のチェック項目をまとめたフローチャートを整備し、業務フローに自然に組み込まれる形でのコンプライアンス対応を目指しています。また、2025年度中には、国内外の関係者を対象としたEU AI法に関するリテラシー教育を実施予定であり、単なる知識の習得にとどまらず、リスクを認識し自律的に行動できる人材の育成を目指しています。

今後もEUから技術的なガイドラインが順次発行される予定であり、それらの情報をキャッチアップしながら、自社にとって最適な運用ルールやプロセスを整備していく方針です。こうした対応は単なる法令遵守ではなく、企業としてAIとともに社会的責任を果たす姿勢の表れでもあります。

まとめ

AIの進化は止めようのない流れですが、そのスピードに目を奪われるあまり、社会の信頼を置き去りにしてはなりません。EU AI法(EU AI Act)は、「技術だけでは未来をつくれない」という現実を私たちに突きつけると同時に、「ルールによる信頼の確保」が、イノベーションの持続可能性に不可欠であることを示しています。

今後、AI技術を扱うすべての企業は、「何をすべきか」だけでなく、「なぜそれをすべきか」を自らに問い続ける必要があります。それは、法令順守の問題にとどまらず、企業の理念やブランド価値に関わる課題です。

EU AI法は、そうした企業の姿勢が問われるリトマス試験紙でもあります。未来を支える技術だからこそ、そこに“人間の知恵と責任”をどう注ぎ込むか ─ その問いに、今まさに向き合うときが来ています。

今回の内容をグラフィックレコーディング動画でおさらいできます!

次回、連載②では、OKIが具体的にどのようなAIガバナンスを構築し、いかにしてAIを安心・安全に活用できる企業へと変革を進めているのか、その詳細をご紹介します。

OKIのAI技術やAIガバナンスに関するご相談は、こちらよりお気軽にお寄せください。

- 参考情報/関連リンク

PICK UP

その他の記事

TAG

キーワードから探す

RELATED ARTICLES

関連記事

CONTACT

OKI Style Squareに関するご相談・

お問い合わせはこちら