COLUMN

ウェルビーイング経営とは?成功への5つの要素と最新日本企業事例

この記事で分かること

- ウェルビーイング経営の基本と、健康経営との違い

- 日本で注目が高まる背景と、国・企業の最新動向

- ウェルビーイング経営を実践するための5つの要素と具体策

- 日本企業とOKIによる最新事例・実践例

働くすべての人が「心身ともに健やか」であり、働く環境が「安心・快適」な状態にあること ― それが、企業価値の向上にもつながる時代になっています。そんな中、「ウェルビーイング経営」が、従業員の幸福と企業の持続成長を両立する新たな経営手法として注目を集めています。

本コラムでは、最新の国内外動向を踏まえて、ウェルビーイング経営の定義・背景・メリット・導入手順・実践事例を整理。健康経営との違いや、行動変容を支えるデジタル技術の活用にも触れながら、経営者・人事・企画担当の方にとって実践に直結する内容をご提供します。

目次

ウェルビーイング経営とは

ウェルビーイングとは、「身体的・精神的・社会的に良好な状態」を意味します。

世界保健機関(WHO)は1948年の憲章で、「健康とは、病気でない、弱っていないということではなく、身体的・精神的および社会的に完全に良好な状態(well-being)をいう」と定義しました。

※出典:世界保健機関(WHO)「World Health Organization Constitution」

ウェルビーイングには、「主観的ウェルビーイング(本人がどの程度幸福だと感じているか)」と、「客観的ウェルビーイング(収入・教育・健康状態など、外的な条件としての幸福度)」の2つの側面があります。

この両面を整えることが、個人の心身の安定と社会全体の活力につながるとされています。

この考え方を企業経営に取り入れたものが、「ウェルビーイング経営」です。

従業員が心身ともに健康で、安心して働ける環境を整えることにより、働く人の幸福度と組織全体の生産性・創造性を高める経営手法を指します。単なる健康管理にとどまらず、「幸福」「働きがい」「社会とのつながり」を包括的に支援する点が特徴です。

経済産業省は、2023年に公表した「人的資本経営の実現に向けた行動指針」の中で、従業員のウェルビーイング向上は人的資本投資の中核であり、企業の持続的成長の鍵であるとしています。

※出典:経済産業省「人的資本経営」~人材の価値を最大限に引き出す~

さらに、ウェルビーイング経営はESG経営や人的資本経営、サステナビリティ経営と深く関係する概念です。

従業員の幸福度を高め、職場環境・制度・文化の改善を通じて企業価値を高める取り組みは、いまや社会的責任の一部として評価されています。

ウェルビーイング経営と健康経営の違い

健康経営は、ウェルビーイング経営と同じ文脈で使われることがあります。両者にはどのような違いがあるのでしょうか?

結論からお伝えすると、健康経営は経営者視点、ウェルビーイング経営は従業員視点であることが大きな違いです。

健康経営について、2006年に健康経営研究会が定義した内容を見てみましょう。

健康経営とは「企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果が期待できる」との基盤に立って、健康を経営的視点から考え、戦略的に実践することを意味しています。

ここで注目したいのが、「健康を経営的視点から」という点です。

健康経営は経営者視点から推進されますが、ウェルビーイング経営は従業員が主観的に考える必要があり、従業員視点であることが大きな違いです。

| ウェルビーイング 経営 |

健康経営 | |

|---|---|---|

| 視点 | 従業員 | 経営者 |

| シチュエーション | 現場から変わるボトムアップ | 上から命令されるトップダウン |

どちらの経営手法を採用しても、結果的に従業員のパフォーマンス向上や企業のイメージアップなど、企業利益につながります。

しかし、従業員のウェルビーイングを追求しながら目的を達成するには、従業員の視点でウェルビーイングを定義し、行動変容を促すことが重要です。

経営者がトップダウンで従業員の幸福を決めてしまうと、必ずしも従業員の思いと一致するとは限らず、反発されやすくなるからです。

そこでウェルビーイング経営では、従業員の声を取り入れながら、対話を通じて会社全体を巻き込む“共創型の推進”が重視されています。このプロセスが、結果として従業員エンゲージメントの向上や人的資本経営の推進にも直結していきます。

「ウェルビーイング経営を実践したいけれど、何から始めればいいかわからない」

「従業員の行動変容を促すにはどうすればいいの?」

ウェルビーイング経営に興味はあるものの、どのように取り組めば良いのか分からずにお困りではありませんか?

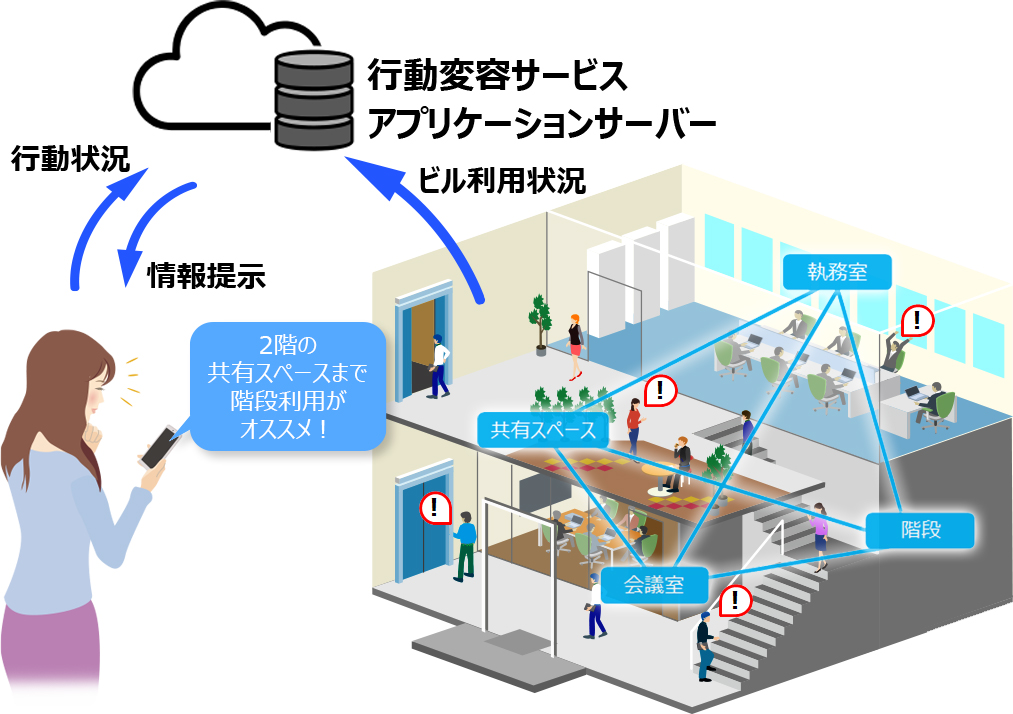

OKIが開発する「行動変容サービス」をオフィスに取り入れることで、従業員の意識や行動に自然な変化をもたらします。たとえば、OKIのセンシング技術でオフィス内の従業員の行動をモニタリングし、状況に合わせて「階段利用」などの健康行動を促す通知をスマートフォンに送信することで、行動変容につなげます。

興味のある方は、ぜひ以下のページをご覧ください。

ウェルビーイング経営が求められる背景

ウェルビーイング経営が推進される背景として、国際的な潮流の変化、働き方・価値観の多様化、そして日本政府の政策的な後押しがあります。ここでは、主に3つの観点から解説します。

SDGsで目標が掲げられている

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)には、「すべての人に健康と福祉を」(目標3)と「働きがいも経済成長も」(目標8)が掲げられています。この中でウェルビーイングが明示的に取り上げられ、国際的にも“幸福と健康の両立”が企業経営の重要テーマとして位置づけられるようになりました。

国連やOECDでも、「ウェルビーイング指標(Well-being Indicators)」の整備が進み、幸福度や生活の質を経済指標と並ぶ基準として評価する動きが強まっています。こうした世界的な流れを受け、企業もESG経営や人的資本開示の一環として、ウェルビーイングの達成に向けた取り組みを推進するようになっています。

働き方が多様化している

近年、在宅ワークや時短勤務、フリーランスやジョブ型雇用など、働き方が多様化しています。特にコロナ禍以降は在宅ワークを導入する企業が増え、従業員の働き方や価値観に大きな影響を与えました。

価値観が多様化する現代では、従来のように会社が決めた一律的な働き方を貫き通すだけでは、人材確保がますます難しくなっています。

そのため企業には、在宅ワークやフレックスタイム制度、育児・介護と仕事を両立できる柔軟な勤務制度など、“従業員一人ひとりの希望を尊重した働き方”を支える仕組みづくりが求められています。

こうした取り組みをウェルビーイング経営の一環として位置づけることで、従業員のやりがい・幸福度・エンゲージメントの向上につながります。心理的安全性の高い職場環境を整えることも、行動変容を促す重要な要素です。

日本の「ウェルビーイング元年」と政府の取り組み

2021年は、日本における「ウェルビーイング元年」と言われました。政府の「経済財政運営と改革の基本方針2021(骨太方針2021)」において、「政府の各種基本計画にWell-beingに関するKPIを設定する」と明記されたことがきっかけです。

政府は2019年度から、国民が感じる幸福度を把握するために「満足度・生活の質に関する調査」を継続実施しています。この調査では、家計・雇用・健康・教育・子育て・介護など、生活の多面的な質(Quality of Life)を定量化し、施策改善に反映しています。

※出典:内閣府「Well-being(幸福度)に関する取組」

このように、政府・自治体・企業が一体となってウェルビーイングを重視する動きが広がり、“国民一人ひとりの幸福度を高めること”が社会政策と企業経営の両面で重要テーマとなっています。

ウェルビーイング経営のメリット

ウェルビーイング経営のメリットとして、4つのポイントを解説します。

- 従業員満足度の向上

- 離職防止

- パフォーマンスの向上

- 企業のイメージアップ

従業員満足度の向上

ウェルビーイング経営を実践する最大のメリットは、従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)の向上です。

職場環境が整い、身体的・心理的ストレスが軽減されることで、働きやすさと意欲が向上します。やりがいを持って業務に取り組めるようになり、結果として生産性も高まります。

働きやすい職場は従業員満足度の向上につながりやすく、企業へのロイヤリティやエンゲージメントの向上にも直結します。

離職防止

従業員の幸福度や満足度が高くなると、職場への愛着心が強くなり離職防止につながります。ウェルビーイング経営の推進により、人間関係・評価制度・労働環境など退職要因となる不満が解消されやすくなります。

従業員の帰属意識が強くなれば、採用活動にもプラスに働きます。企業理念に共感する人材が集まりやすくなり、優れた人材の確保や定着に効果的です。

パフォーマンスの向上

従業員の幸福度が高い職場環境を構築すると、パフォーマンスの向上につながる点もメリットの一つです。

従業員のウェルビーイングに配慮された職場は、協力しやすくモチベーションを保ちやすい環境です。自分の意見を伝えても安全で、尊重しあえるようになると、業務効率化や新規事業の立案アイデア、イノベーションを創出しやすくなります。

このように、ウェルビーイング経営は単なる「健康維持」ではなく、企業全体の競争力を高める経営戦略といえるでしょう。

企業のイメージアップ

ウェルビーイング経営の推進は、企業のイメージアップに貢献します。企業が積極的に人的資本に投資すると、社内外で高い評価を得やすくなるからです。

たとえば、従業員のウェルビーイング向上を目指した職場では、仕事のパフォーマンスが向上して市場での競争力が高まります。より良い商品やサービスを提供できるようになり、企業のイメージアップにつながる点がメリットです。

さらに、転職用の口コミサイトで「従業員を大切にしている企業」という評価が自然と増え、就職や転職を希望する人が増える効果もあります。採用力を強化でき、優秀な人材を獲得しやすくなるでしょう。従業員を重視する姿勢は顧客からの信頼や企業間連携にも好影響を及ぼし、長期的なブランド価値の向上に寄与します。

ウェルビーイング経営の進め方

ウェルビーイング経営を効果的に推進するためには、職場環境・組織文化・テクノロジーの3軸を連動させることが大切です。ここでは、実践のポイントを5つに整理して紹介します。

- 労働環境の整備

- 福利厚生の充実化

- 従業員満足度の調査

- 経営層の意識変革

- デジタル技術の活用

労働環境の整備

従業員の幸福度を高めるには、労働環境の整備が欠かせません。具体的には、以下の点を改善すると効果的です。

- 在宅勤務・フレックスタイム制など多様な勤務形態の導入

- 長時間労働の是正と、労働時間の見える化による適正管理

- 業務に応じたゾーニングやレイアウト最適化によるオフィス環境改善

OKIでは、コロナ禍で始動した「スマート・ワークライフプロジェクト」を通じて、従業員の健康づくりを目的としたサテライトオフィスを新設しました。エアロバイクなど健康器具を導入し、従業員の行動変容をサポートしています。さらに、オフィス再編でフリーアドレスも導入し、オフィスレイアウトの変革に取り組んでいます。

ご興味のある方は、こちらの詳しい記事をご覧ください。

働き方改革、オフィス再編、健康経営を融合した改革に挑戦~コロナ禍で始動した「スマート・ワークライフプロジェクト」とは~

福利厚生の充実化

福利厚生の充実も、ウェルビーイング経営を実践するうえで重要です。次のような福利厚生プログラムを導入することで、従業員満足度の向上につながるでしょう。

- 社員食堂・カフェテリアの栄養バランス改善

- スポーツジム・フィットネス利用支援

- 休暇制度の柔軟化(リフレッシュ休暇・ボランティア休暇など)

運動や休暇を通じたリカバリーの促進は、ウェルビーイングの「身体的側面」を強化するうえで有効です。

こうした取り組みは、従業員満足度(ES)の向上だけでなく、企業文化の魅力発信にもつながります。

従業員満足度の調査

ウェルビーイング経営を“経営施策”として定着させるには、従業員の声を可視化することが不可欠です。

たとえば、定期的にエンゲージメントサーベイやウェルビーイング診断を実施することで、「どの施策が働きがい向上に寄与しているか」「どの部門にストレス要因があるか」をデータとして把握できます。

この結果をもとに、現場の声に基づいた改善サイクル(PDCA)を回すことで、経営と現場の認識をそろえることができます。

ウェルビーイング経営は、経営者側のトップダウンではなく、従業員参加型のボトムアップ改革が求められます。

経営層の意識変革

ウェルビーイング経営の推進には、経営層の意識改革が必要です。

せっかく従業員の声を集めて改革しようとしても、上司や経営者から「そのような暇があるなら、もっと仕事をしてほしい」と言われては、何も進まなくなるからです。また、在宅ワークやフレックスタイム制度などの柔軟な働き方を推進しようにも、上司が従来の働き方を継続していると「活用しにくい…」と感じる従業員も出てくることでしょう。

そこで、まずは経営層や管理職の意識を変え、従業員と一緒に改革プロジェクトに取り組むことが重要です。

デジタル技術の活用

ウェルビーイング経営を継続的に実践するには、デジタル技術を取り入れるのがおすすめです。デジタル技術で社内改革することで、ウェルビーイングに向けた取り組みが職場に根付きやすくなるからです。

たとえば、OKIが開発する「行動変容技術」をオフィスに取り入れることで、従業員の移動や活動状況をモニタリングし、健康行動(階段利用・休憩促進など)を自動的にナッジ通知できます。この仕組みにより、従業員は自然に健康行動を取るようになり、職場全体での行動変容が促進されます。

ウェルビーイング経営にもDX戦略を打ち出すことで、健康促進に向けて自然に行動できる環境が整うでしょう。

ウェルビーイング経営を実践している企業事例

ウェルビーイング経営を実践している企業事例を3件解説します。取り組み方に正解はないので、事例を参考にして自社文化を反映しながら実践することが大切です。

トヨタ自動車株式会社

「幸せの量産」を掲げ、従業員・顧客・社会の三者のウェルビーイングを重視する経営を推進。社内では“感情”と働きがいの関係を多角的に議論・研究する取り組みが継続されており、現場単位でウェルビーイングに関するサーベイを定期的に実施し、結果をもとに職場環境やマネジメントを改善しています。製造現場・本社・販売など多様な職場での示唆を共有し、「人を中心に据える」文化づくりを進めているのが特徴です。

参考:トヨタ自動車「第4回Emotional Well-Being研究会 実施レポート」

ロート製薬株式会社

経営ビジョン「Connect for Well-being」を掲げ、従業員の心身の健康だけでなく、学び・社会貢献・キャリアの自律まで含む取り組みを体系化。社内の行動を可視化する指標・制度の整備、柔軟な働き方の運用、自律的なスキル習得を後押しする制度(例:リスキリング趣旨の休職制度など)などを段階的に導入し、社員が前向きに挑戦できる環境づくりを進めています。ウェルビーイングを経営の柱として定着させ、社内外に継続的に情報発信している点も特徴です。

参考:ロート製薬株式会社「Well-being(心身の健康)の実現」

楽天グループ株式会社

2019年にCWO(Chief Well-being Officer)を設置し、「個人」「組織」「社会」の3つの観点からウェルビーイングを推進。身体・メンタル・人間関係・経済面といった領域を横断する社内プログラムを整備し、定期的なウェルビーイング関連サーベイの結果を全社で共有・改善しています。チーム単位の“コレクティブ・ウェルビーイング”にも注力し、社内の知見をガイドラインとして外部にも公開するなど、デジタル企業らしいデータ活用とオープンな発信が特徴です。

ウェルビーイング経営の参考になる考え方

ウェルビーイング経営を進めるうえでは、自社の文化や価値観に合った方法を選ぶことが大切です。

そのための指針として、心理学や組織行動学で確立された理論を参考にすると、取り組みの方向性をより明確にできます。

ここでは、代表的な2つの考え方、「PERMAモデル」と「ギャラップ社の5つの要素」について解説します。

PERMAモデルの5つの要素

心理学者マーティン・セリグマン博士が提唱した「PERMAモデル」は、人が幸福を感じるための要素を示した理論です。

ウェルビーイングを構成する5つの要素「ポジティブ感情(P)」「エンゲージメント(E)」「良好な人間関係(R)」「意味・意義(M)」「達成・成長(A)」の頭文字を取り、PERMAと呼びます。

各要素を、職場での取り組みに置き換えると次のようになります。

- ポジティブ感情(Positive Emotion):P

残業削減やメンタルヘルスケアの充実、感謝を伝える習慣などで前向きな感情を育む。 - エンゲージメント(Engagement):E

満足度調査やチーム評価制度を導入し、従業員が仕事に没頭できる仕組みを整える。 - 良好な人間関係(Relationships):R

部活動やメンター制度を通じて、部署を超えた交流や信頼関係を促進する。 - 意味・意義(Meaning):M

企業理念や社会貢献と自分の仕事のつながりを明確にし、働く目的を共有する。 - 達成・成長(Achievement):A

資格取得支援や目標管理制度など、成果を実感できる環境を整える。

心身の健康を含めて幸福を捉える考え方で、健康経営・働き方改革・メンタルケアといった領域と密接に結びついています。最近では、これに「健康(Health)」を加えた「PERMA+H」モデルも注目されています。

米ギャラップ社の5つの要素

アメリカのリサーチ会社ギャラップ社は、幸福を構成する要素を次の5つに分類しています。

これらのバランスを取ることで、個人の満足度と組織のパフォーマンスがともに向上するとされています。

- キャリアの幸福(Career Well-being)

意義ある仕事に携わり、能力を発揮できる状態。評価制度や柔軟な働き方の導入が有効。 - 人間関係の幸福(Social Well-being)

信頼できる上司や仲間と働けること。心理的安全性のある職場づくりや1on1面談が効果的。 - 経済的な幸福(Financial Well-being)

安心して暮らせる経済的安定。公正な報酬制度やライフプラン支援などで実現。 - 身体的な幸福(Physical Well-being)

健康でエネルギッシュに働ける状態。健康診断や運動促進、ストレスマネジメントが重要。 - コミュニティの幸福(Community Well-being)

職場や地域社会への貢献を実感できること。ボランティアや地域活動への参加が効果的。

これらは、どれか一つだけを伸ばすのではなく、相互に支え合う関係にある点が特徴です。ウェルビーイング経営を成功させるには、キャリアや健康だけでなく、組織のつながりや社会貢献も視野に入れることが重要です。

PERMAモデルやギャラップ社の理論は、幸福を「測定し、改善する」ための実践的フレームワークです。

企業はこれらを指標に、サーベイの設計や人事評価制度、組織文化の醸成に活用できます。

ウェルビーイング経営を実践して企業価値を高めよう

ウェルビーイング経営は、従業員の幸福を中心に据えた新しい経営の形。経営者はまずその意義を理解し、従業員一人ひとりが主体的に取り組める環境づくりを進めることが求められます。トップダウンではなく、従業員の声や行動を取り入れながら、組織全体で「働きがいと健康」を両立させることが重要です。

近年、生活習慣病やメンタルヘルス不調は企業経営にも影響を及ぼす社会課題となっています。従業員の健康状態は、生産性やモチベーションに直結し、放置すれば医療費や離職リスクの増大にもつながります。

こうした課題に対しては、日常的に体を動かすきっかけや健康行動を促す仕組みを、デジタル技術で支援することが効果的です。

ウェルビーイング経営の実現には、カメラやセンサーなどのエッジデバイスによるデータ収集や、AIなどを用いたリアルタイムでのデータ解析が欠かせません。OKIは以下のような強みでウェルビーイング経営の推進に貢献します。

- センシング技術とAIエッジデバイスの連携によるリアルタイム解析

- OKIが長年培ったインフラ設備管理のノウハウによる高信頼性環境の構築

- 利用者の行動変容を促すアプリケーションなどの提供

また、OKIでは、「Yume Pro」と呼ばれる全員参加型のイノベーション活動を推進しています。グローバル基準のIMSプロセスに基づき、ウェルビーイング経営をはじめ、スマートオフィスやヘルスケアなど、社会課題の解決に直結する領域で共創を進めています。

OKIは、企業や自治体、教育機関など、多様なパートナーと連携しながら、人が心身ともに健やかに働ける社会の実現を目指しています。ウェルビーイング経営やヘルスケア分野でのイノベーション創出にご関心のある方は、ぜひお問い合わせください。

PICK UP

その他の記事

TAG

キーワードから探す

RELATED ARTICLES

関連記事

CONTACT

OKI Style Squareに関するご相談・

お問い合わせはこちら