COLUMN

体育授業でのICT活用とは?メリットや必要な準備、活用事例を紹介

この記事で分かること

- 猛暑や働き方改革など、体育授業でICTが注目されるようになった背景

- バイタルセンサーや動画分析が、生徒の体調管理や指導をどう変えるのか

- 授業へのICT導入を成功させるために必要なネットワークや機材の準備

- OKIの独自技術が、広いグラウンドでのリアルタイムモニタリングをどう実現するのか

急速なデジタル技術の発展と普及に伴い、現在では学校でもICT(Information and Communication Technology)を活用した教育が活発におこなわれるようになりました。コロナ禍や働き方改革の影響もあり、ICTの活用はますます重要になってきています。

ICTの導入は、主教科にとどまらず体育授業でも活用するケースが出てきています。バイタルセンサーによる児童・生徒の体調のモニタリングや、撮影した動画を使った改善点の発見など、その用途はさまざまです。

しかし、どのようにICTを活用するべきかわからず困っている方もいるでしょう。そのような方に向けて、この記事では以下の項目を解説します。

- 学校におけるICT

- 体育授業でICTが注目される背景

- 体育授業でICTを活用するメリット

- ICT導入のために必要なもの

- 体育授業でのICT活用事例

この記事を最後まで読むと、体育授業へのICT導入に関する基礎的な知識が身につくでしょう。導入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

目次

学校におけるICT

そもそもICTとは、Information and Communication Technologyの略称で、情報通信技術を意味します。

現代は情報社会「Society 4.0」から超スマート社会「Society 5.0」への過渡期にあたります。Society 5.0は、AI、ビッグデータ、IoT、ロボティクスなどの先端技術が普及し、大きく変革を遂げた社会です。

この社会では、モノや人が通信でつながり、高度なレベルで連携し合っています。そのため、ただコンピュータやデジタル機器を扱うだけでなく、どのようにネットワークを活用するか、デジタル機器を活用してどのようにコミュニケーションをとるかを考える能力が必要です。

Society 5.0の時代には、教育の場にも大きな変化が起こると考えられています。子どもたちは来たる時代に備えて、主体的にICTを活用・選択できる「情報活用能力」を身につけなければなりません。そのため、学校にはICTの積極的な活用と児童・生徒がICTにふれる場の提供が求められています。

体育授業でICTが注目される背景

ここでは、なぜ体育授業でICTが注目されているのか、その背景を以下の4つに分けて解説します。

- 児童・生徒の体調不良・事故が問題になっている

- 児童・生徒の情報活用能力の育成が重視されている

- 個別最適な学びや適切な評価が求められている

- 働き方改革が推進されている

児童・生徒の体調不良・事故が問題になっている

近年、児童・生徒の体調不良のリスクが高くなっています。その理由は以下の2つです。

1つ目は、猛暑日の増加です。日本の夏平均気温は上昇傾向にあり、それに比例して猛暑日も増加しています。東京都の年間猛暑日数は、1980年代頃までは年間3~5日程度だったのに対し、2010年代以降は年間10日あることも珍しくありません。

2つ目はマスク着用率の増加です。新型コロナウイルス対策としてマスクの着用が推奨され、呼吸しにくい状態で体育授業に参加する児童・生徒が増加しています。

これらの理由から、教員は今まで以上に児童・生徒の体調に気を配る必要が出てきたため、児童・生徒の体調をリアルタイムにモニタリングできるICTが注目されています。

児童・生徒の情報活用能力の育成が重視されている

情報技術の急速な発展に伴い、児童・生徒の情報活用能力の向上がますます重要になりました。小・中・高等学校の新学習指導要領では、情報活用能力を「学習の基盤となる資質・能力」と位置付けています。

そのため学校には、教科の枠を越え、さまざまな場面でコンピュータやネットワークを活用する機会づくりが求められています。体育授業も例外ではなく、情報活用を通じて児童・生徒が効果的に運動でき、意欲的に臨めるような授業にする必要があります。

こうした背景から、多くの学校で体育授業でのICT活用が進んでいます。事実、スポーツ庁が2021年に実施した全国調査によると、体育授業におけるICT活用に取り組んでいる学校は56%にものぼりました(※)。

体育の授業では、ウェアラブルデバイスによる運動・体調管理や、タブレット端末のカメラによる運動の録画再生など、他の教科と違った形でICTを活用できます。そのため、児童・生徒が積極的にICTを活用する絶好の機会となるでしょう。

※出典:スポーツ庁|児童生徒の1人1台のICT端末を活用した体育・保健体育授業の事例集

働き方改革が推進されている

従来の画一的な授業から、児童・生徒一人ひとりに合った適切な指導・評価が求められています。

新学習指導要領では、すべての子どもたちの可能性を引き出す「個別最適な学び」の充実が重視されています。しかし、このような指導のためには、全児童・生徒の運動能力や頑張りを観察する必要があり、教員の大きな負担となるでしょう。

そのため、体調や運動量のモニタリングによって児童・生徒一人ひとりの正確な状態を把握でき、その時の体の状態や体力に応じて、一人ひとりが自身の目標を設定して行う授業を支援できるICTが重要となっています。

体育授業にICTを活用するメリット

働き方改革の推進も、ICTが注目されている要因です。

現在、教員の過重労働が社会問題となっています。令和4年度の文部科学省の調査では、教員の一日あたりの在校時間は、平日は10~11時間、土日で1~3時間にものぼることがわかりました。

学校では運動が得意な児童・生徒もいれば、苦手な児童・生徒もいます。教員はどの児童・生徒にも運動を好きになってもらい、積極的に体育授業に参加してもらえるよう、時間をかけて授業アイデアを考えています。ICTを活用した授業手引きが整備され、自身の体の動きや状態が見えることで、児童・生徒の授業への参加意欲が自然と上がれば、教員の授業の準備時間の短縮が期待できます。

「体育の授業中、体調不良になる児童・生徒を減らしたい」

「児童・生徒一人ひとりに合った体育授業がしたい」

このような悩みを解決するためにICTを活用したいとお考えではないでしょうか。

OKIは長年のネットワーク技術の研究を活かし、さまざまなメーカーの製品・ソリューションで職場環境に合ったネットワークを提供してきました。

学校体育授業の現場での課題にも取り組んでおり、大学や小中学校と協力して、広いグラウンドで多数の児童・生徒の動きをリアルタイムにモニタリングするシステムを開発しています。

OKIでは社会課題を解決すべく、全員参加型のイノベーション「Yume Pro」に加わっていただける共創パートナーを募集しています。少しでもご興味のある方は、ぜひ以下のページをご覧ください。

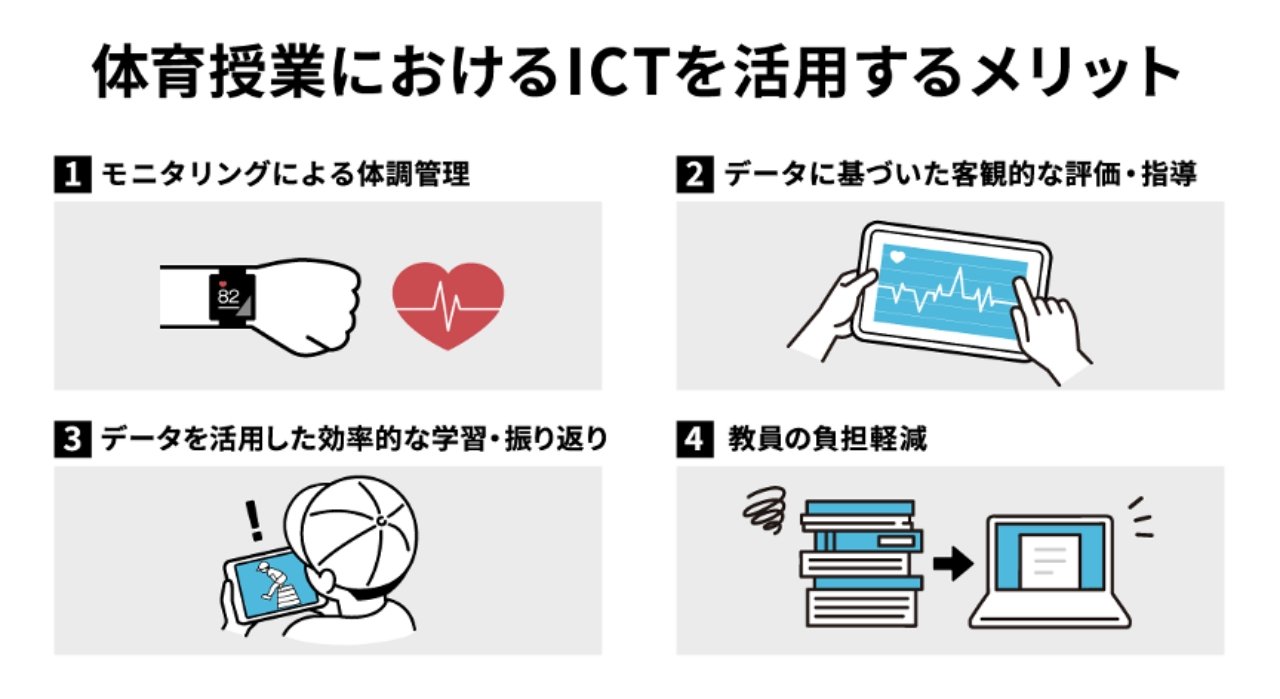

体育授業にICTを活用するメリット

体育授業でのICT活用にはどのようなメリットがあるのでしょうか。代表的なものは以下の4つです。

- モニタリングによる体調管理

- データに基づいた客観的な評価・指導

- データを活用した効率的な学習・振り返り

- 教員の負担軽減

一つずつ解説していきましょう。

モニタリングによる体調管理

児童・生徒の体調をモニタリングすることで、体調不良や事故のリスクを低減できます。

腕に装着するバイタルセンサーは、児童・生徒の心拍数・消費カロリー、歩数、体表温度といった身体情報をリアルタイムで収集します。集められたデータは教員のタブレットで一覧表示されることで、児童・生徒の体調の異変に素早く気づき、即座に対応が可能です。

グラウンドに広がる多数の児童・生徒全員の観察を教員一人でくまなく行うことは困難ですが、このようなデバイスを活用することで、効率的なケアが実現できるでしょう。

データに基づいた客観的な評価・指導

児童・生徒のパフォーマンスをデータ化することで、客観的な評価、適切な指導が可能になります。

従来の評価手法ではどうしても教員の主観が入ってしまったり、見逃してしまったりといった問題がありました。

ICTを活用することで、目視だけではわからない運動データがエビデンスとなり、より正確な評価ができるようになります。体育授業中の児童・生徒の運動に関するデータが蓄積されることで、限られた授業時間中での十分な運動量の確保や、単元内で学習が進むにつれての運動量の変化を定量的に確認でき、児童・生徒の成長が数字で把握できます。

また、運動強度や心拍数などのデータを参考に、児童・生徒に適切な指導がおこなえます。たとえば、計測される心拍数を活用し、児童・生徒一人ひとりに合った運動負荷を目標値として設定した授業を行うことで、無理のない、やりがいのある運動が可能になるでしょう。

データを活用した効率的な学習・振り返り

運動した結果をデータとして残し、それを見ることで、より効率的で効果的な学びが実現します。

たとえば、児童・生徒のタブレット端末で、持久走を行った時の心拍数の変化をグラフ表示すれば、児童・生徒が体育授業の後に自分の心拍数変化とその時の体の状態を具体的な数字を見ながら振り返ることができます。気持ちだけで表現していた振り返りの感想が、より論理的な感想になるでしょう。

また、児童・生徒は心拍数の変化を見てどう改善すべきかを自分で考えられるようになり、自主性の醸成、情報活用能力の向上につながります。さらに、数値やグラフを見ながらグループで改善点を話し合う機会も設ければ、コミュニケーション力を高め、互いに学び合える関係性を構築できるでしょう。

教員の負担軽減

教員の負担を軽減できることも、ICTを活用するメリットです。

近年は、教員が日々の授業で活用できるシステムが数多くあります。たとえば、出欠の取りまとめや、体温の記録、アンケートの集計・分析、情報の伝達などに活用するシステムです。

これらを活用することで、教員の負担が軽減し、働き方改革の推進にもつながるでしょう。

体育授業ICTのために必要なもの

体育授業にICTを導入するには、機器を揃えるだけでは不十分です。ここでは下記の3つに分けて、必要なものを解説します。

- ネットワーク環境

- 機材

- アプリケーション

安定したネットワーク環境

第一に必要なのがネットワーク環境です。体育授業では種目により場所、使い方が異なるため、授業での使用用途に応じて、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

- リアルタイムで安定した通信ができる

- 数十台のデバイスの同時通信に耐えられる

- 運動場など広い範囲で利用できる

- 映像を使う場合は、十分な通信速度がある

既に学校に整備されているネットワーク環境を使えることもありますし、使用用途によっては新たにネットワーク環境を構築する必要があります。

用途に応じた機材

機材は大きく分けて、体の外から見る画像・映像を扱うものと、体の中をセンシングしたデータを扱うものに分かれます。

| 映像機材 |

・教材を視聴・閲覧するタブレット(PC)端末やテレビモニター |

|---|---|

| センシング機材 |

・心拍数、体表温度、消費カロリー、歩数を計測するウェアラブル端末 |

授業内容によって必要な機材は異なるので、実施する内容を決めた上で組み合わせも含めて機材を揃えましょう。

アプリケーション

アプリケーションを利用することで、ICTを効果的に活用できます。アプリの種類は多岐にわたるので、ここでは代表的な種類を2つご紹介します。

|

体調・運動管理 アプリケーション |

ウェアラブル端末で計測している児童・生徒の心拍数や体表温度などを、リアルタイムで数値化して表示、時系列グラフでの表示など |

|---|---|

|

映像撮影・比較 アプリ |

撮影した映像をスロー再生、お手本映像と比較、骨格での動きを可視化など |

機材と組み合わせてアプリを活用することで、体育授業を大きく変革できるでしょう。

体育授業でのICT活用事例

ここでは実際にICTを活用している事例を3つご紹介します。

- 授業中の児童・生徒の体調モニタリング

- 心拍数を一定に保つマイペースランニング

- 撮影映像の分析で練習方法を選択

授業中の児童・生徒の体調モニタリング

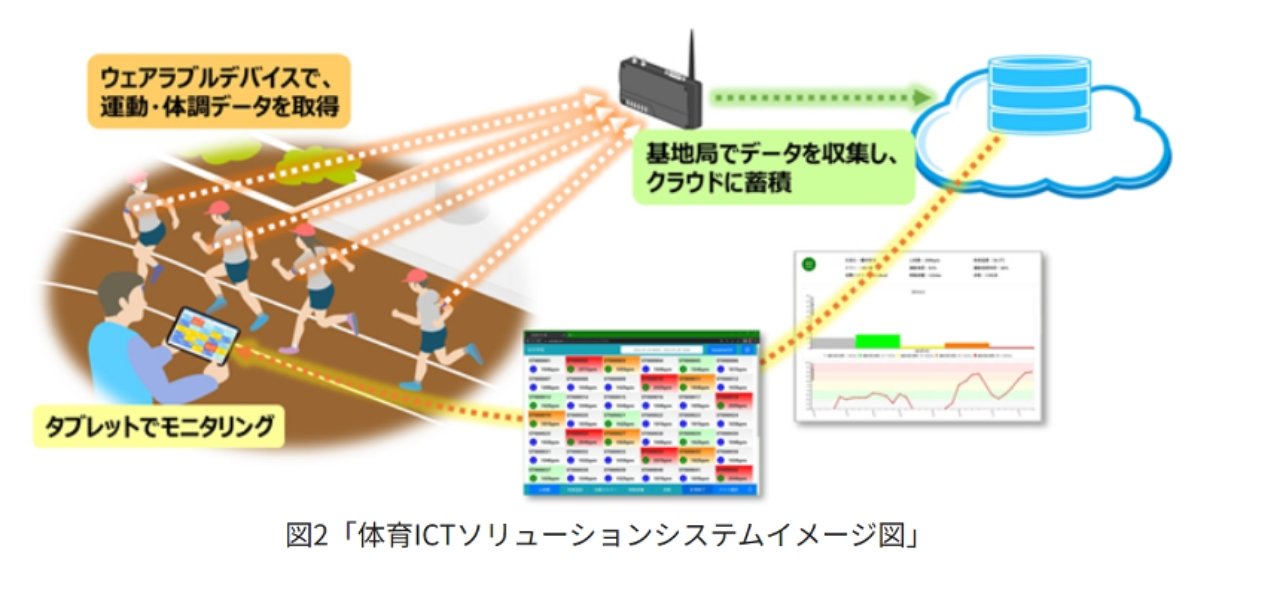

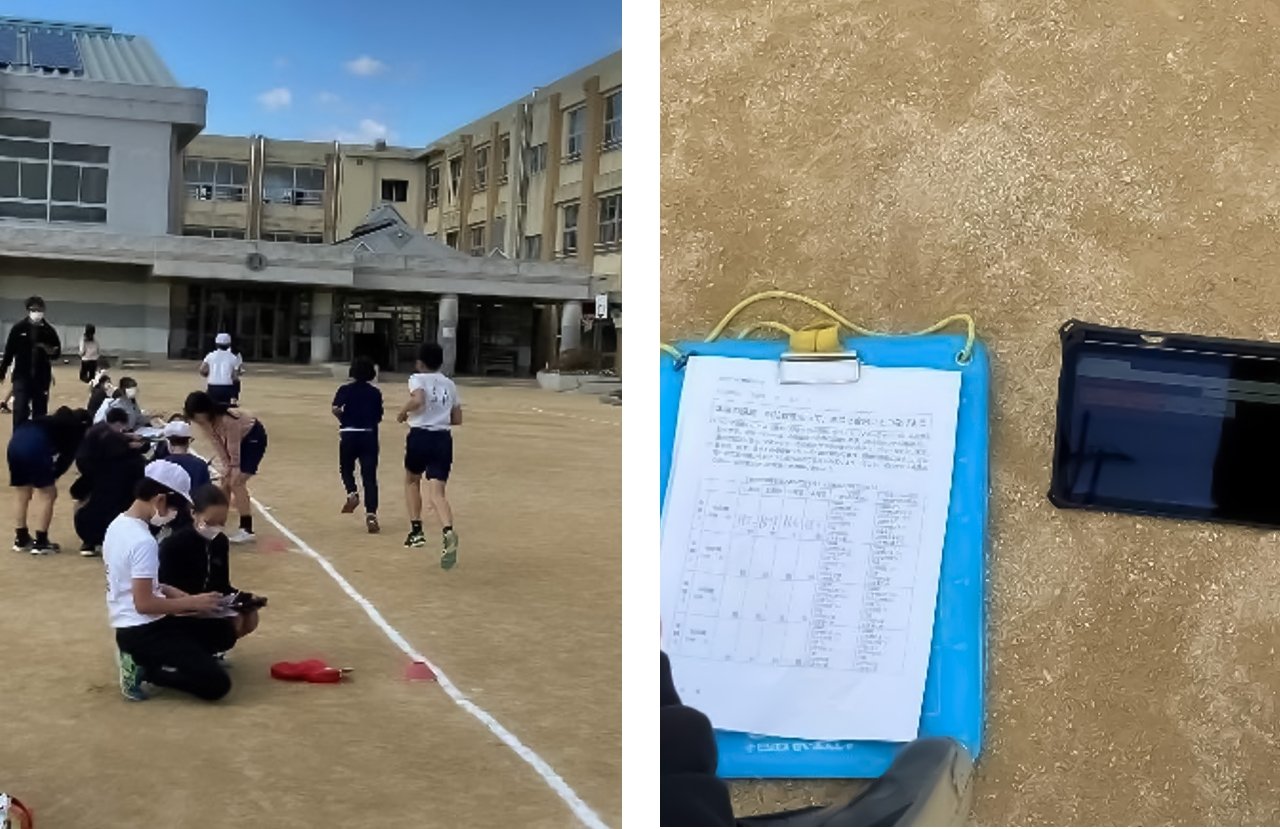

OKIと大阪教育大学は、バイタルセンサーを利用したモニタリングの実証実験をおこないました。実験の対象となったのは大阪市の小中学校の延べ382名の児童・生徒、64の体育授業です。

実験では、児童・生徒はリストバンド型のウェアラブル端末を装着しました。バイタルセンサー無線ネットワークを活用し、児童・生徒の心拍数・消費カロリー・歩数・体表温度などの体調・運動データをリアルタイムでモニタリングしました。

従来は屋内の体育館などに限られていたリアルタイムデータ通信が、児童・生徒がより広範囲を動き回る屋外での体育授業においても可能となりました。

先生は、心拍数が上がりすぎていないかを確認しながら、児童・生徒への声掛けを行い、見た目だけではわかりにくい心拍数が上昇する児童・生徒への配慮ができました。また、児童・生徒は1時限の授業での消費カロリーを確認し、保健の観点でも消費カロリーと摂取カロリーについて考察することができました。

このように、児童・生徒の授業参加意欲の向上や教員の体調管理の負担軽減といったポジティブな効果が確認されています。

心拍数を一定に保つマイペースランニング

OKIは、和歌山大学が開発した「ペアで行う持久走(マイペースランニング)」の授業手引きを、和歌山市の小学校で試行導入しました。

実施したのは、児童がウェアラブル端末を腕に着け、二人一組のペアで行う持久走です。ペアの一人がランナー、もう一人がマネージャー役を担い、一人ずつ走ります。マネージャーはタブレットに表示されているランナーの心拍数とランナーの表情を記録しつつ、ランナーに声をかけてペースの上げ下げを伝えます。ランナーは、マネージャーのアドバイスをもとに、自分で決めた心拍数を維持できるようにペースを調整して走ります。

体の状態と実際の心拍数との関係を学ぶとともに、児童それぞれにしんどく感じる状態を知ることなどで、可視化された体の状態について考え、理解を深めていきました。また、ランナーとマネージャーのコミュニケーション活性化につながりました。

ICTの活用を通じて、個人の体力や運動能力によって差が生まれる「長い距離を走る」「早く走る」という目標ではなく、「心拍を一定にして走る」ことを目標にした授業ができるようになり、児童一人ひとりが自分の目標を持てるようになりました。その結果、嫌いな種目ナンバーワンの持久走に対しても、児童は積極的に参加するようになり、「2セット以上実施する」という指示に対して、すべてのペアが4セット実施する結果となりました。

撮影映像の分析で練習方法を選択

北九州市立篠崎中学校では、タブレットやアクションカメラを用いて、陸上競技の質向上を図っています。

同校では、高校生の陸上部員に試技を依頼し、アクションカメラやドローンを用いて、様々な視点から動きを捉えたお手本動画を撮影。生徒はタブレットを利用してお手本動画を確認し、目標のイメージを適時確認できます。

さらに、授業ではグループを作り、お互いの生徒の動きをカメラで撮影。その後、撮影した動画をグループ内で共有し、意見や気付きを交換します。

このような取り組みの結果、生徒は動画とグループメンバーからの評価から、自分の動きを客観的に理解できるようになりました。また、課題に応じて最適な練習方法を考えるなど、積極性の向上が確認できました。

参考:スポーツ庁|児童生徒の1人1台のICT端末を活用した体育・保健体育授業の事例集

まとめ|ICTを活用して、未来の体育授業を実現しよう

体育授業にICTを導入することで、児童・生徒の体調不良や事故リスクを軽減し、児童・生徒一人ひとりに合った指導が可能になります。さらにコミュニケーションが活性化することで、思考力・表現力を獲得できるのも大きな特徴です。

しかしグラウンドで多数の児童・生徒が動き回ることもある体育の授業においては、一般的なWi-FiやBluetoothでは通信が安定せず、リアルタイムでのデータ収集が困難です。

OKIでは長年取り組んできたネットワーク技術を活かし、広いグラウンドでも多数の児童・生徒の動きをモニタリングできるシステムを開発しています。省電力で通信費不要のネットワークをマルチホップに制御することで、基地局1台で数百人分の体調・運動データをリアルタイムで収集します。

OKIでは全員参加型イノベーションである「Yume Pro」を通じて、共創パートナーとともに社会課題の解決を目指しています。少しでもご興味のある方は、OKIの体育授業ICTへの取り組みをご覧ください。

体育授業のICTは下記ページの動画でも紹介、解説しています。

イノベーション活動の実践 ~「いつでもどこでも受けられるヘルスケア・医療支援サービス」の実現に向けた取り組み~

PICK UP

その他の記事

TAG

キーワードから探す

RELATED ARTICLES

関連記事

CONTACT

OKI Style Squareに関するご相談・

お問い合わせはこちら