COLUMN

配送ルート最適化とは?AIを活用した事例やメリットを紹介

配送ルート最適化とは、配送先までの距離や車両の種類、納品時刻などさまざまな条件を考慮し、もっとも効率化につながる配送計画を立てることです。

従来は熟練した担当者が配送ルートの作成業務に携わっていました。しかし、物流業界における働き手の減少や高齢化が深刻になり、配送ルート作成業務の標準化が求められています。

本記事では、配送ルート最適化の意味や問題点、配送ルートを最適化する方法、配送ルートサービスの種類や仕組み、事例まで解説します。物流業界の課題解決のため、ぜひ参考にしてください。

目次

配送ルート最適化とは

配送ルート最適化とは、配送先住所や車両の積載量、運行便数、荷物量、納品時刻など、複数の配送条件に基づき、コスト削減につながる配送計画を行うことです。

少子高齢化に伴い人手不足が顕著となる一方、EC市場拡大により多頻度小口配送は増加傾向にあります。2024年4月からは働き方改革の一環として、時間外労働への規制が開始されます。

限られたリソースで持続可能な経営を実現するには、業務をデジタル化して物流業界のビジネスのあり方を改革する、いわゆる物流DXを推進することが大切です。

具体的には、配送ルート最適化システムを導入することで、ルート作成にかかる時間の短縮や業務標準化が実現します。また、配送計画を最適化することで配送業務全体の効率が向上し、コストやCO2排出量の削減など多くのメリットを享受できるでしょう。

配送ルートの作成が難しい理由

配送ルートの作成では、荷主や納品先からの多様なニーズに応えながら、可能な限りコストを抑えたルートを導き出す必要があります。また、ドライバーの安全確保も必須項目です。

多くの条件を考慮する配送ルート作成は、決して容易な作業ではありません。具体的には、以下の点が業務の難易度を上げているといえるでしょう。

- 配送ルートの組み合わせが膨大

- 配送ルートの計画には多くの制約条件が発生

- 最適な配送ルートの選定には経験が必要

ここでは、それぞれの詳細を解説します。

配送ルートの組み合わせが膨大

配送ルートの作成が難しい理由として、まず配送ルートの組み合わせが膨大にある点が挙げられます。

たとえば、10カ所の配送先を回るケースを考えてみましょう。計算上は10の階乗となるので、300万以上ものルートが存在することになります。

明らかに無駄の多いルートは除外するため、実際のルート作成時にすべてを検証するケースは限られます。しかし、膨大な組み合わせが存在し、その中から最適解を見出すのは困難であることが理解できるでしょう。

配送ルートの計画には多くの制約条件が発生

さまざまな制約条件を考慮する必要がある点も、配送ルート計画の業務を難しくする要因です。

具体的には、以下のような制約条件が発生します。

| 配送ルート計画における制約条件の例 | |

|---|---|

| 配送先 |

・住所 |

| 荷物 |

・荷量 |

| ドライバー |

・勤務時間 |

| 車両 |

・車両の種類 |

| 道路 |

・交通規制 |

最適な配送ルートの選定には経験が必要

前節のようにさまざまな条件のもと、膨大な組み合わせの中から最適な配送ルートを選定するには、経験が不可欠です。生産性の面から、さらにコストや効率も考慮した配送ルート計画を作成する必要があります。

長年の経験があれば、多方面をバランスよく考慮したルート決定も可能です。しかし経験の浅い従業員に任せるには、難しい業務であるといえるでしょう。

こうした背景から、属人的な運営を解消し、デジタル技術による業務標準化を進めることが重要となっています。

OKIでは、共創パートナーと共に物流業界の課題の解決に取り組んでいます。

共創事例のひとつとして、配送計画最適化サービス「LocoMoses」があります。LocoMosesは、OKIが長年にわたり開発を続けてきたAI技術や量子コンピューティング技術を活用し、複雑な条件でも効率的な配送ルートを作成できるサービスです。

物流分野における課題解決に向けて、OKIでは新事業の開発に取り組む共創パートナーを募集しています。双方のアイデアや技術を掛け合わせ、イノベーション創出を目指しましょう。

LocoMosesやOKIとの共創に興味のある方は、以下のページをご覧ください。

配送ルートを最適化する方法

配送ルートを最適化するためには、専用サービスを活用することがおすすめです。

配送ルートの作成業務は、熟練したスキルを持つ担当者の経験や勘に依存する傾向があります。人手不足が懸念される物流業界において、業務を属人化させず誰でも最適な配送ルートを作成できるよう、環境を整備する必要があります。

そこで有力なのが、AIやITでルート作成を行う専用サービスです。「配送ルート最適化サービス」を導入すると、条件入力による最適ルートの自動作成や、距離やコストの正確な計算・細かな比較が可能となります。経験に関係なく誰でも配送計画を立てやすくなり、業務効率化や標準化が実現します。

配送ルート最適化サービスを利用する5つのメリット

ここでは、配送ルート最適化サービスを利用するメリットを紹介します。

具体的には、次のとおりです。

- 配送ルートを作成する時間の短縮

- ドライバーの長時間労働を抑制

- 人件費・燃料費・車両費を削減

- CO2の排出量を削減

- ビジネスチャンスの拡大

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

配送ルートを作成する時間の短縮

配送ルート最適化サービスによる自動計算で、ルート作成にかかる時間を削減できます。

従来は、熟練した担当者がさまざまな条件を考慮してルートを作成していました。配送ルート最適化サービスを使うと、コンピューターが各種の計算・検証を行うため業務に要する時間の大幅削減が見込めます。

また、業務の属人化を防ぎ、品質安定につながるメリットもあります。

ドライバーの長時間労働を抑制

配送ルート最適化サービスを利用することで、ルート最適化の精度が向上するため、ドライバーの業務効率向上も見込めます。

業務の効率化は、配送時間を短縮し、ドライバーの長時間労働の抑制に寄与します。これは、時間外労働の規制に起因する2024年問題への対策としても有用です。

労働時間の負荷を軽減することで、疲労から発生する事故や健康被害の防止のほか、配送ミス・遅延の抑制によるサービス品質の向上も期待できます。

人件費・燃料費・車両費を削減

コストの削減を見込める点も、配送ルート最適化サービス導入のメリットです。

配送時間の短縮により、時間外労働・休日労働・深夜業に対する割増賃金の支出が軽減します。走行距離の短縮は、燃料費の削減につながります。積載率向上による車両台数の削減は、管理費などの車両維持に関わる費用を抑制します。

さらに、有料道路の使用有無など細かな設定ができるサービスを活用すれば、有料道路の利用料を含むコストの見直しにも役立つでしょう。

CO2の排出量を削減

走行距離の短縮は、CO2の排出量を削減します。つまり配送ルート最適化サービスの活用は、「カーボンニュートラル」の実現にも貢献するといえるでしょう。

カーボンニュートラルとは、CO2などの温室効果ガスの排出量を削減し、削減できなかった分は植林などの吸収量で差し引き合計をゼロにすることです。日本では「2050年までにカーボンニュートラルを目指す」と宣言しており、物流業界を含む各業界はCO2削減への取り組みが求められています。

ビジネスチャンスの拡大

業務の効率化が実現すれば、ビジネスチャンスが拡大します。従業員数は同じまま、荷主からより多くの業務を引き受けられるようになるからです。

また、CO2排出量の削減は、ESGやSDGsへの取り組みとして評価されます。企業関係者・投資家・社会からの信頼が向上することで、新たな事業展開が期待できます。

配送ルート最適化サービスを利用する際の注意点

配送ルート最適化サービスを利用するにあたって、注意点があります。

これまで経験や勘を頼りに業務に携わっていた場合、配送ルート最適化サービスを使って自動出力された結果に、抵抗や不信感を示す担当者がいることも予想されます。

サービスの内容や仕組み、従来よりも改善される点や付随するメリットを丁寧に伝えることが重要です。

ルート作成業務の担当者に対しては、サービスの使い方に関する研修を提供し、操作に慣れる機会を設けることを推奨します。

研修を通じて、現場での業務進行の円滑化が期待できます。また、サービスの利便性を実感することで、デジタル化への苦手意識をやわらげ心理的に受け入れやすくもなるでしょう。

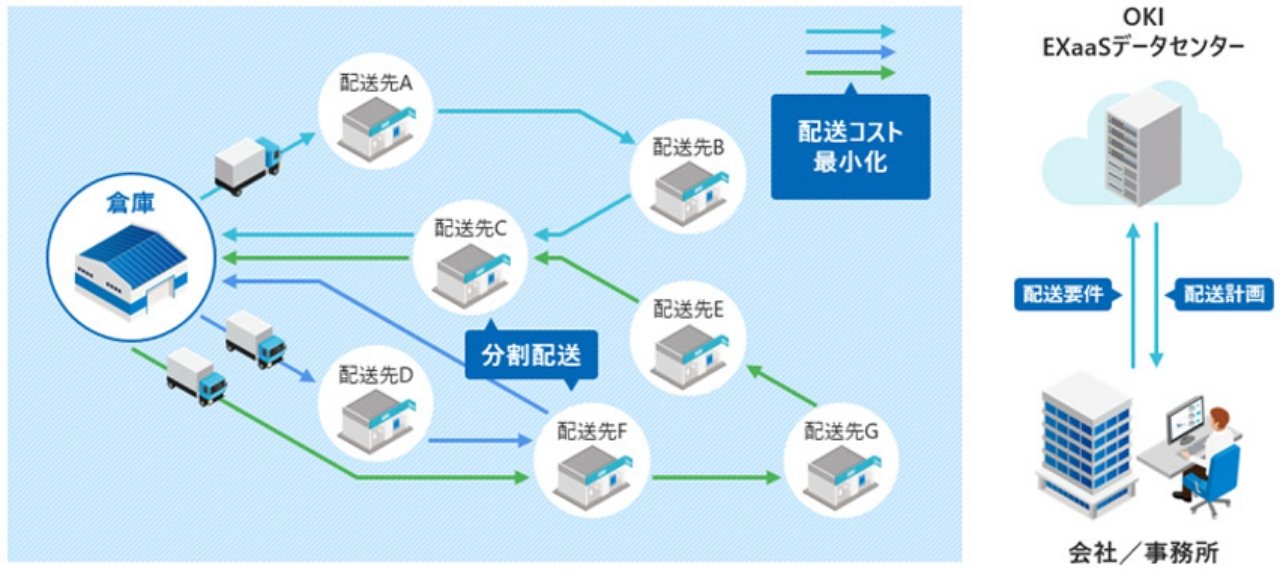

OKIのAIによる配送計画最適化サービス「LocoMoses」

2023年3月、沖電気工業株式会社(OKI)はAI技術を用いた配送計画最適化サービス「LocoMoses(ロコモーゼ)」をリリースしました。

LocoMosesは、AI技術を活用し、最適なルートや積載量を自動算出するサービスです。分割配送など複雑な条件にも対応し、コストを最小化する高効率な配送計画を実現します。

ここでは、LocoMosesの特長や機能、導入事例を紹介します。

特長・機能

LocoMosesの特長として、以下の3点が挙げられます。

- 分割配送を組み込んだ配送計画の立案が可能

- 高速道路の利用に関する独自ルールの設定が可能

- 配送リスクが高いルートの除外が可能

1つの配送先に荷物を分割して届ける「分割配送」では、低積載率の車両を活用し全体積載率を向上させることで、効率的な配送が実現します。しかし分割配送を組み込むと、ルート作成が複雑化する課題がありました。LocoMosesは、分割配送を組み合わせた計画を立案できます。

高速道路の利用について、細かな設定ができるのも特徴です。設定した基準距離をもとに、区間ごとに高速道路利用の有無を判断し、低コスト・高効率のルート計画を提示します。

渋滞や交通規制、積雪リスクのあるルートの使用は、配送遅延や事故が懸念されます。このような配送リスクの高いルートをあらかじめ除外して計算する点も、特徴のひとつです。

そのほかLocoMosesで利用できる機能を、以下の表にまとめました。

これらは、ルート計画作成の熟練者が考慮する観点を取り入れたものです。各機能を利用することで、長年の経験に基づいて作成されたものと同等の計画を立案します。

| 配送ルート計画における制約条件の例 | |

|---|---|

|

納品時間帯指定 |

配送先ごとに納品する時間帯を設定 |

|

荷役時間設定 |

配送先ごとに荷役時間を設定 |

|

車両情報設定 |

車格、最大積載量、運行便数、装備品の有無を設定 |

|

配送先と特定車両の割付設定 |

特別な条件がある配送先に、特定の条件を満たす車両を割り付けるよう設定 |

|

計算処理時間設定 |

限られた時間内で最適な計画を算出するよう設定 |

|

各車両の作業時間の均一化 |

同一車両が2便以上運行する場合、各車両の運行時間が均一になるようにタスクの組み合わせを調整 |

ロンコ・ジャパン様との実証実験による事例

2020年に共創を開始して以降、物流企業である株式会社ロンコ・ジャパン様とOKIは、「コスト最小型ルート配送最適化AI」に対して実証実験を行いながら機能向上に努めてきました。

2021年の実験では、コストの最小化および最適配送ルートの算出が可能であることが実証されました。一方で、以下の課題がありました。

- 走行距離削減を最大化すると、荷物の分割が過剰発生した

- 過剰分割により、各店舗で積み下ろし作業などが増加した

- 積雪や渋滞など、配送リスクが高いルートも含まれていた

これらの課題に対応するプログラムを新たに開発し、2022年、再び実証実験に臨みました。最終的には以下の成果を得ています。

| 走行距離 |

1日あたり約340km削減(15台分の合計値) |

|---|---|

| コスト |

年間約700万円削減(燃料費+高速道路利用料) |

| CO2 |

年間約440kgの削減効果(見込み) |

こうした実証実験・機能改善を経てリリースに至ったのがLocoMosesです。

LocoMosesは経験が浅い担当者でも利用できます。ご関心がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ|配送ルート最適化サービスを活用して業務効率化を実現しよう

2024年問題をはじめ、配送業界は多くの課題を抱えています。課題解決が急務となる昨今、配送ルートを最適化し、総合的な効率化を果たすことが重要です。

配送ルート最適化サービスを活用すると、ルート計画作成業務のみにとどまらず、業務全体の効率向上によって多くのメリットが生じます。たとえば、長時間労働の抑制や、コスト削減、業務の属人化防止・標準化などが挙げられます。

また、CO2削減はESGやSDGsの観点から社会的評価が向上し、ビジネスの拡大を期待できます。

OKIのLocoMosesは、積載率向上を実現する分割配送を組み込むとともに、高速道路使用の有無や高リスクルート回避など、熟練者と同等の細かな判断を取り入れたルート計画を立案します。

「2024年問題に向けてルートの最適化を検討したい」「細部まで配慮したルート計画を作成したい」等お考えの方は、ぜひOKIのLocoMosesをご検討ください。

PICK UP

その他の記事

TAG

キーワードから探す

RELATED ARTICLES

関連記事

CONTACT

OKI Style Squareに関するご相談・

お問い合わせはこちら