COLUMN

【2025年最新】新人担当者でもわかる!IoT向け無線規格・周波数の種類と違い・選び方

産業分野におけるIoTの普及に伴い、無線通信の重要性がさらに高まっています。無線規格や周波数帯にはさまざまな種類があり、テクノロジーの進歩も早く次々と新たな規格が登場しています。その一方、周波数は限りある資源として管理され、使われる無線は限られています。また、無線規格の種類別に得意不得意があります。

そこで本記事では、新たに担当になられた方でも理解していただけるよう、知っておくべき無線規格の基礎知識を、最新情報を交えて、できるだけ分かりやすく解説します。

目次

この記事の要約

IoTと無線通信の関係

IoTは「モノのインターネット」を指し、産業分野での普及が進んでいます。特に生産効率向上の鍵となる技術として注目されており、今後もIoTデバイスが急増する見込みです。

産業用IoTの無線通信技術

無線通信には以下の主な規格があります:

- Wi-Fi:高速で汎用性が高いが電力消費が大きい。

- 5G:高速・大容量・低遅延で、キャリア提供と独自構築の選択肢あり。

- LPWA:低消費電力かつ長距離通信が可能で、IoTに最適。

LPWAと920MHz帯の特徴

920MHz帯は障害物に強く通信範囲が広い低周波数帯で、省電力設計が可能です。ただし、大容量データ通信には向きません。

周波数帯の選び方

用途に応じて周波数を選ぶことが重要です。たとえば、高速通信にはWi-Fi(2.4GHz/5GHz)やキャリア5G/ローカル5G、広範囲かつ低消費電力には920MHzが適しています。

用途に合わせて規格と周波数帯を選択し、効率的なIoTシステムを構築しましょう。

IoTと無線通信の関係

IoTの産業における普及状況

IoTとは、「Internet of Things」の略称。日本語では「モノのインターネット」と訳されます。「いつでもどこでも、モノとモノがインターネット経由で通信し、つながることで作用する手段」を意味します。離れた場所から、モノをインターネットを介して動かし、さまざまな利便性を得ることは、現在はスマートフォンなどのデバイスを利用することで、個人生活ではすでに実現しています。しかし、規模の大きな企業や生産工場などでは、まだまだ発展途上なのが実情です。

IoTが産業用途で注目されたのは、2012年にドイツが国家戦略として掲げた「Industry4.0」です。この動きが世界的な「Industry4.0(第四次産業革命)」へと発展し、時を同じく発展していたクラウドやビッグデータ分析技術と共に、一気に普及しました。

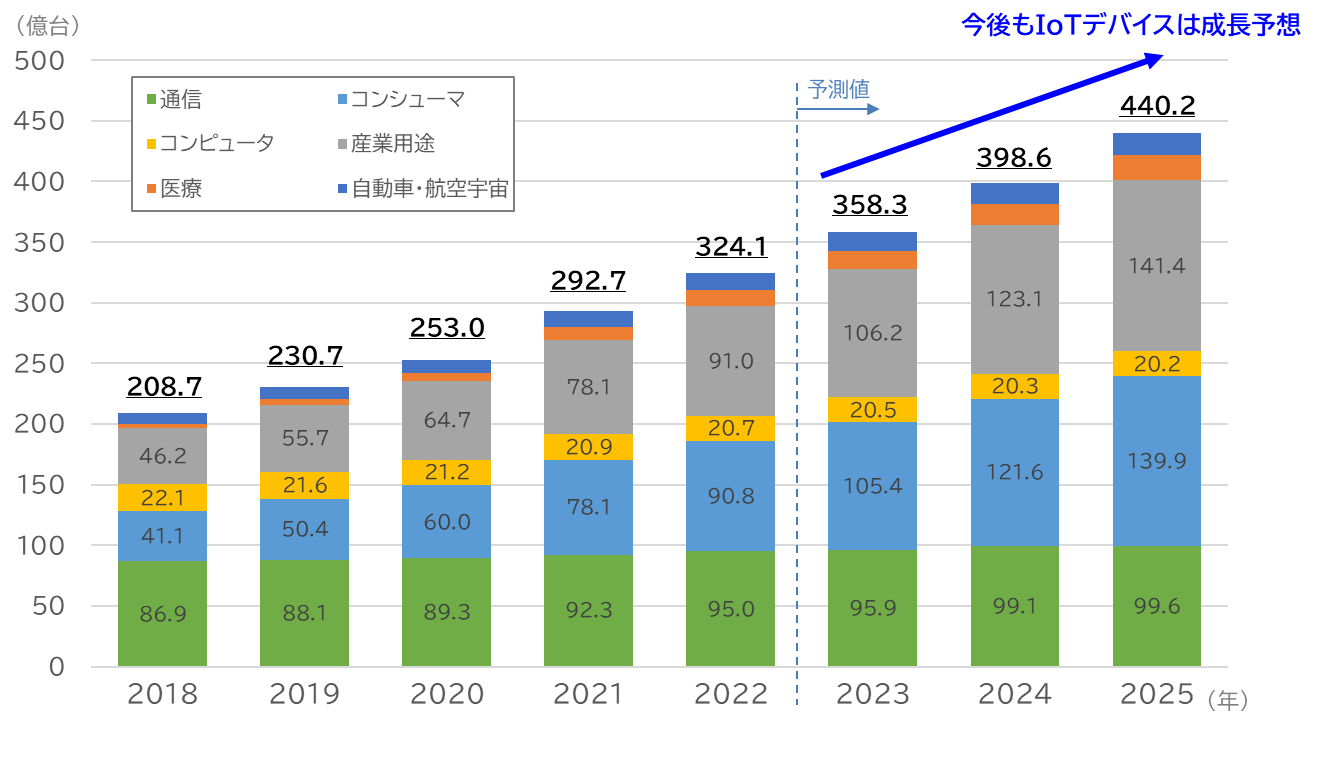

経済産業省が公表している資料によれば、世界のIoT機器数は2024年に399億台、2025年には440億台に達する見込みです。すでにIoTは普及期に入っており、企業はその活用を積極的に推進する必要があります。

世界のIoTデバイス数の推移及び予測

出典:総務省「令和5年版情報通信白書」

中でも、産業用IoT(IIoT:Industrial Internet of Things)では、メンテナンス頻度が低く、低エネルギーかつ高性能のデバイスを接続することで、生産ラインとサプライチェーン全体のプロセス、リソース、システムをリアルタイムで監視、制御、最適化できるとして、注目されています。

産業分野IoTでの無線通信の活用事例

センサーや機器を数多く接続するIoTの普及と共に、産業分野での無線化も進んでいます。

たとえば製造業では、以下の用途で無線通信が活用されています。

- 中小規模工場:製造ライン上での異常検知/工作機械に関するモニタリング など

- 大規模工場:上記に加え、製造環境監視/映像転送による作業支援/移動ロボットの遠隔制御 など

- プラント工場:プラント全体の電力・エネルギー消費量の可視化・管理/コンテナを扱う際の高所作業支援 など

産業用IoTにおける無線通信技術の基礎知識

それではここからは、産業用IoT(IIoT)で無線通信技術を活用するための、基礎知識を解説します。

代表的な無線通信規格

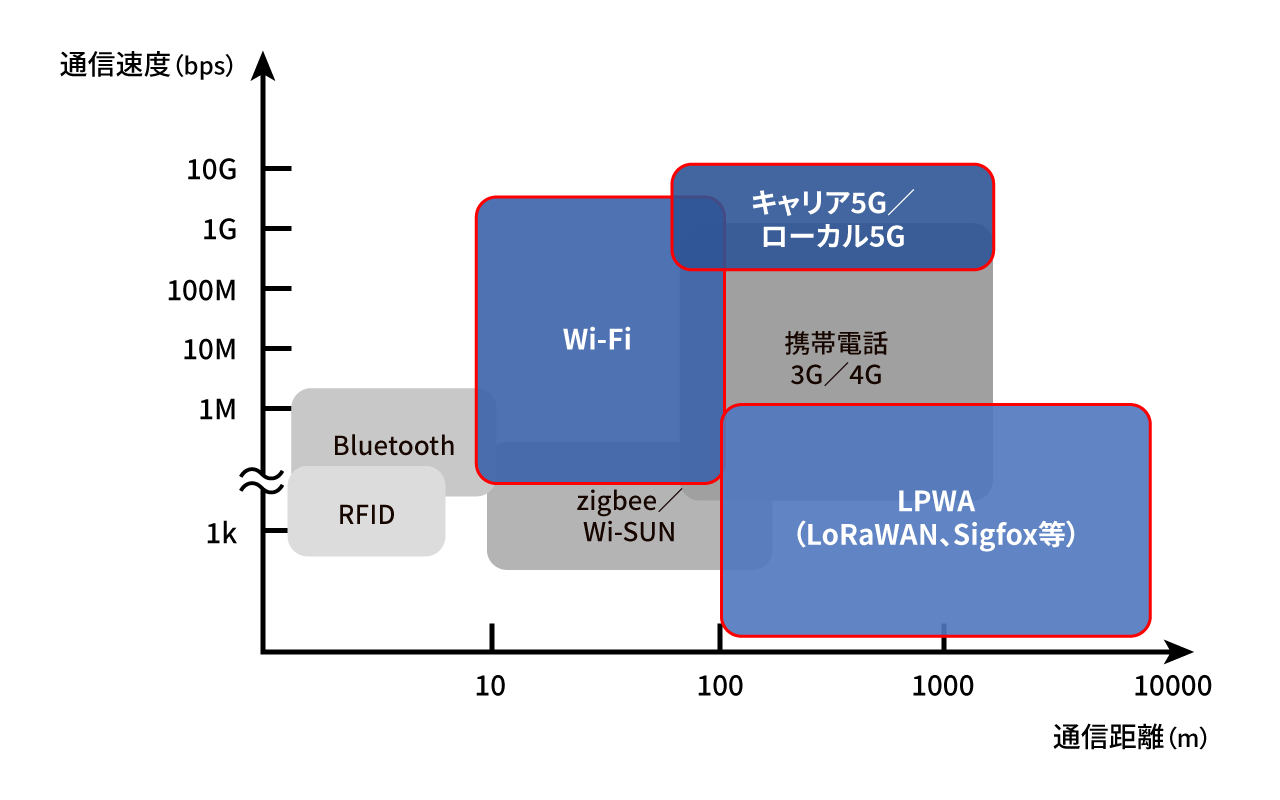

代表的な無線通信方式の通信速度と通信距離の分布は、下図のとおりです。

代表的な無線通信方式の通信速度と通信距離の分布

出典:総務省「工場向けワイヤレスIoT講習会座学講習テキスト」(2019)

ここでは、特に注目度の高いWi-Fi、キャリア5G/ローカル5G、LPWAについて解説します。

Wi-Fi

Wi-Fiの概要

Wi-Fiとは、世界で幅広く利用されている無線通信規格。さまざまなデバイスとの接続が可能です。

- 無線LAN(Local Area Network)規格の1つ、「IEEE 802.11」に準拠し、Wi-Fi Allianceの登録商標

- アンライセンスバンド(免許不要の周波数帯)を使用するため電波法の免許などの取得は不要、ただし公衆無線LANアクセスポイントを用いて利用者にインターネット接続サービスを事業として提供する場合は、原則として電気通信事業法上の届出又は登録が必要

- 規格ごとに周波数帯や通信速度が異なり、周波数には2.4GHz帯、5GHz帯のほかに2022年9月に日本国内でも認可された6GHz帯がある

周波数ごとの特徴は、以下の通りです。

| 無線規格 | 周波数帯 | 速度(規格上) | 実効距離(目安) |

|---|---|---|---|

| IEEE 802.11b/g/n(Wi-Fi) | 2.4GHz | 1~600Mbps | 40m |

| IEEE 802.11a/n(Wi-Fi) | 5GHz | 1~600Mbps | 30m |

| IEEE 802.11ac(Wi-Fi5) | 5GHz | 6.93Gps | 30m |

| IEEE 802.11ax(Wi-Fi6) | 2.4GHz、5GHz | 6.9Gbps | 30~40m |

| IEEE 802.11ax(Wi-Fi6E) | 2.4GHz、5GHz、6GHz | 6.9Gbps | 30~40m |

Wi-Fiの特徴

- 高速通信が可能:LPWAなど、他の無線通信規格と比べ高速な通信が実現できる(Wi-Fi6であれば通信速度が9.6Gbps/理論値)

- 汎用性が高い:Wi-Fi規格対応デバイスの数・種類が豊富で環境構築も容易

- 周波数帯はWi-Fi 6Eと同様でさらに高速(規格上の理論値46Gbps)、低遅延を目指す次世代規格IEEE802.11be (Wi-Fi7)対応デバイスが国内でも販売開始

キャリア5G/ローカル5G

キャリア5G/ローカル5Gの概要

5Gとは、従来の4G/LTEに比べさらなる高速大容量/多数同時接続/超低遅延を実現する規格。通信キャリアが提供する「キャリア5G」と、企業や自治体などさまざまな主体が独自構築できる「ローカル5G」があります。

キャリア5G/ローカル5Gの特徴

- キャリア5G:無線局免許を有する通信事業者によって全国展開されている通信システムで、免許の取得が不要(各通信事業者に割当てられた5Gの周波数3.7/4.5/28GHzおよび4Gの周波数帯を使用)

- ローカル5G:無線局免許を取得、無線従事者を置くことで建物内や敷地内(自己土地内)で自営の5Gネットワークとして活用できる

- 「ローカル5G導入に関するガイドライン」が2023年8月に改定され、今後もさまざまなユースケースに対応するための5Gの機能拡張、Beyond 5Gに向けた議論が本格化する見込み

LPWA

LPWAの概要

LPWAとはLow Power Wide Areaの略称で、低消費電力・長距離のデータ通信が可能な無線通信技術。IoTに適した通信技術として、主に広域におけるセンサーデータ収集などに活用されています。

LPWAの特徴

- 消費電力が低い:電池寿命が最大10年程度で電池交換の頻度を抑えられ、効率的な保守管理が可能

- 長距離伝送が可能:1台の基地局で広範囲(都市部で最大数km)のデバイスが収容可能で、運用コストを抑えられる

- 独自ネットワーク構築が容易:無線局の免許が不要なアンライセンスバンドであれば、ネットワーク構築が比較的容易

Wi-Fi、5G、LPWAを含む主な無線通信規格の比較は、以下の通りです。

| 主な通信規格 | 周波数帯域 | 伝送距離 | 無線区間 伝送速度 (理論値) |

遅延 (規格値) |

同時接続 (規格値) |

|---|---|---|---|---|---|

| LPWA | 200/400/ 800/900MHz |

約2~15km | 250bps~ 50Kbps |

- | 100台~ |

| Wi-Fi | 2.4/5/6GHz | 数十m | 9.6 Gbps | - | 数台~数百台 |

| Bluetooth | 2.4GHz | 10~100m程度 | 2Mbps | - | 7台 |

| Zigbee | 2.4GHz | 10~75m程度 | 250kbps | - | 65,000台 |

| 4G | 3.5/3.4/2.0/ 1.7GHz, 800MHz |

約1~5km | 1.0 Gbps (2020/3) |

10ms | 規格目標:10万台/㎢ |

| キャリア5G※ | 3.7/4.5GHz

28GHz

|

数百m~1km

数十m

|

20 Gbps | 1ms | 規格目標:100万台/㎢ |

| ローカル5G | 4.6~4.9GHz

28.2~29.1GHz

|

数百m~1km

数十m

|

20 Gbps | 1ms | 規格目標:100万台/㎢ |

※キャリア5Gは4Gの周波数帯域も含む

コラム

携帯電話にも免許が必要

無線で使う周波数は国ごとに管理されています。日本では総務省が管理しており、無線を送信する機器を設置して運用するためには、原則として総務大臣の免許または登録が必要です。IoTシステムの構築で多数の無線センサーを設置する場合に、一つ一つに免許や登録を行うことは非常に手間がかかります。このため、免許や登録が不要な無線を利用することが一般的です。

たとえば携帯電話機も無線で通信しますので、無線局の免許が必要です。しかし、携帯電話サービスを提供する事業者が包括的に免許を取得して端末を販売していますので、携帯電話を購入した一人ひとりの利用者が個別に免許を取る必要はありません。携帯電話事業者が低速のデータ通信サービスを、基本料金を抑えて提供している場合がありますので、これらをIoTに利用することが考えられます。

免許がいらない無線局とは?

発射する電波が極めて弱い無線局や、一定の条件の無線設備だけを使用し、無線局の目的・運用が特定されている無線局については、総務省が定める規格で技術基準適合証明(技適)を受けた設備を利用すれば、無線局の免許および登録が必要ない場合があります。 総務省の電波利用ホームページでは、「免許及び登録を要しない無線局」として、以下が挙げられています。

- 空中線電力が1W以下であること。

- 総務省令で定める電波の型式、周波数を使用すること。

- 呼出符号または呼出信号を自動的に送信しまたは受信する機能や混信防止機能を持ち、他の無線局の運用に妨害を与えないものであること。

- 技術基準適合証明を受けた無線設備だけを使用するものであること。

- 発射する電波が著しく微弱な無線局:ラジコン用発振器やワイヤレスマイクなど

- 市民ラジオの無線局:26.9MHz~27.2MHzの周波数帯で、空中線電力が0.5W以下のもの

- 小電力の特定の用途に使用する無線局:コードレス電話、小電力セキュリティシステム、小電力データ通信システム、デジタルコードレス電話、PHSの陸上移動局、狭域通信システム(DSRC)の陸上移動局、ワイヤレスカードシステム、特定小電力無線局等の特定の用途及び目的の無線局で、次の条件をすべて満たすもの。

IoTやセンサーネットワークでは、おもに「特定小電力無線局」が利用されます。

特定小電力無線局とは?

日常生活やビジネスにおいて、近距離の無線を簡易に利用するニーズが広がってきました。これに対応して作られたのが「特定小電力無線局」の制度です。これにより、総務省で定める一定の条件を満たした無線設備であれば、無線従事者資格も無線局免許も不要で、広く一般の人々が無線を利用できるようになりました。

- 特定小電力無線局の主な用途:テレメーター・テレコントロール・データ伝送、医療用テレメーター、無線電話、補聴補助用ラジオマイク、無線呼出、ラジオマイク、ミリ波レーダー、移動体識別、ミリ波画像伝送、音声アシスト用無線電話、移動体検知センサー、国際輸送用データ伝送用無線設備 など

IoT時代の無線通信システム-LPWAに注目が高まる

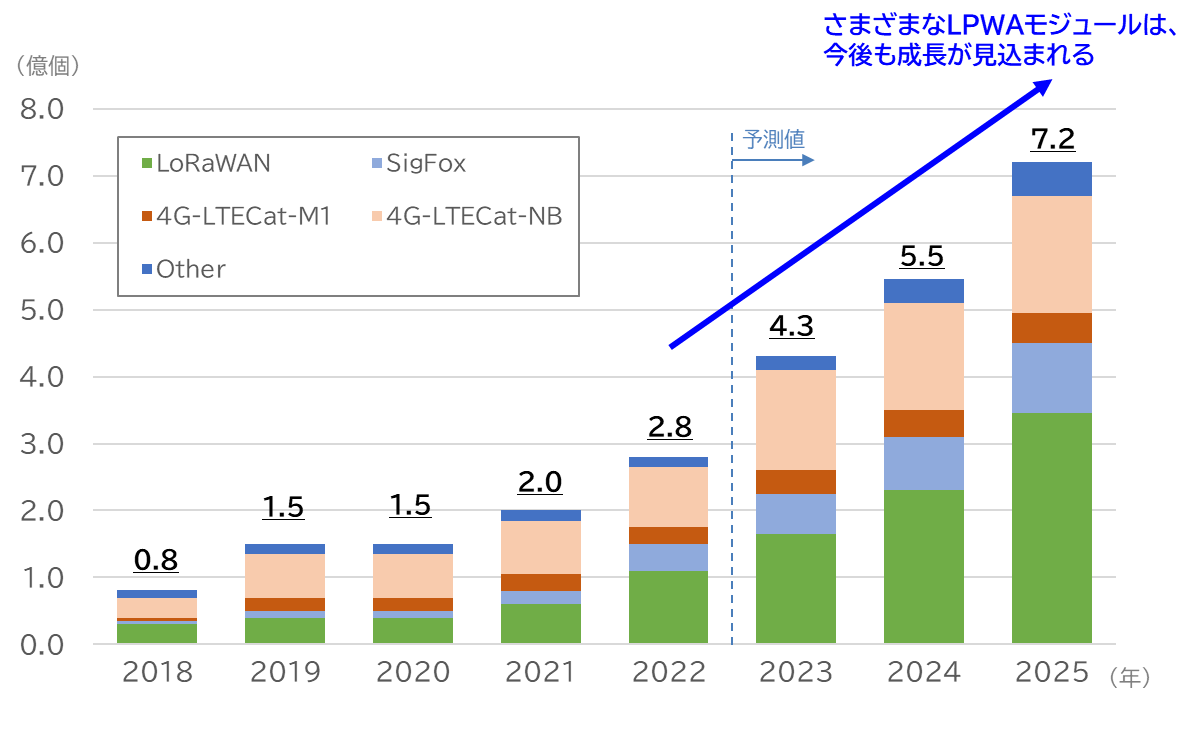

IoT社会の本格的な到来に向け、従来よりも低消費電力、広いカバーエリア、低コストを可能とするIoT時代の無線通信システムであるLPWA(Low Power Wide Area)に期待が高まっています。

LPWAは広域/キャリア網のモジュールを中心に出荷数が拡大。今後も成長が見込まれています。

世界のLPWAモジュール向けIC出荷数の推移及び予想

出典:総務省「令和4/5年版情報通信白書」

LPWAには、大きくライセンスバンド(セルラー系)と、一定の条件下で免許が不要なアンライセンスバンド(非セルラー系)に分類されます。

新たな無線通信システムとしてLoRa、SIGFOX、Wi-SUN、ZETA、ELTRESなどさまざまな規格が提案され、導入に向けた検討が本格化しています。

ここで注目すべきは、LPWAにおいては920MHz帯が利用されるという点です。

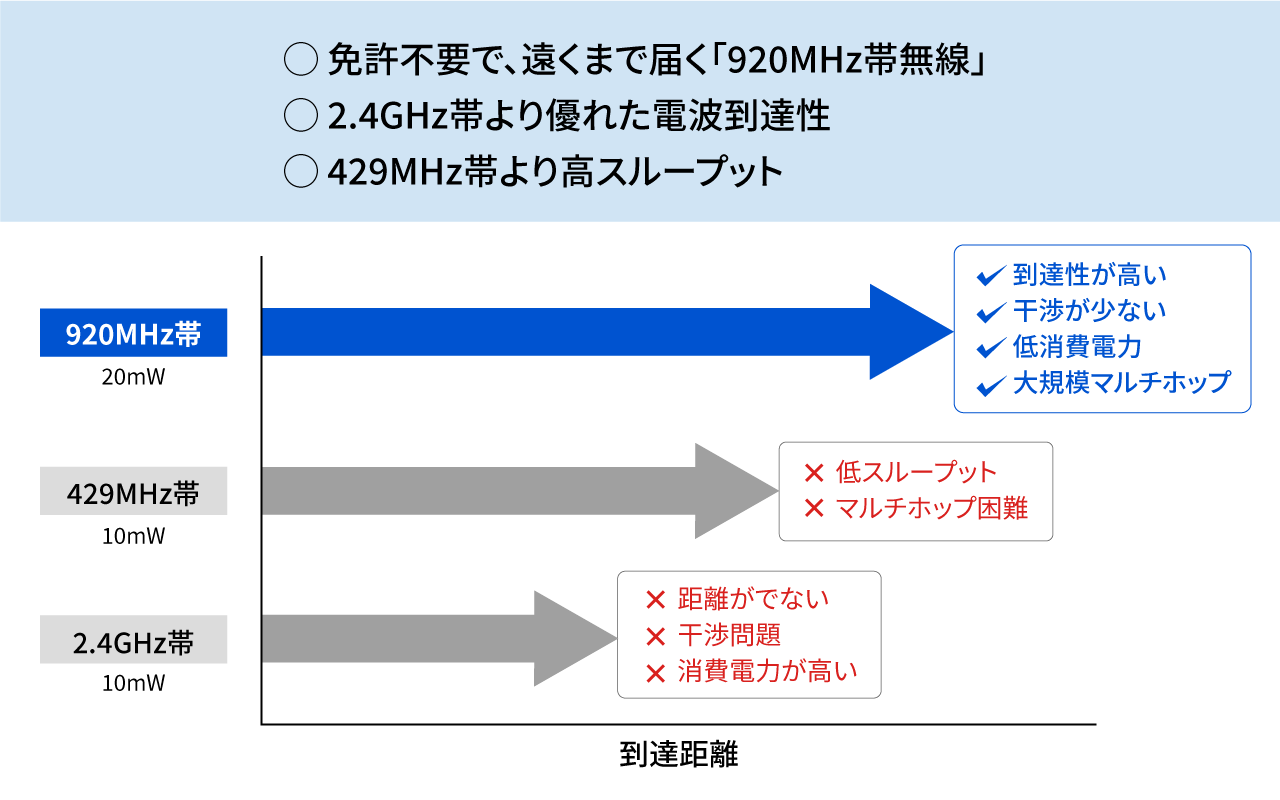

IoT向けLPWAで920MHz帯が使われる理由-周波数帯による無線特性の違い

ではなぜ、IoT向けと言われるLPWAでは920MHz帯が利用されるのでしょうか。

それを理解するため、ここでは、IoTで多く利用される特定小電力無線の周波数帯、2.4GHz帯、429MHz帯、920MHz帯の違いおよび、メリット・デメリットを説明します。

IoTでは、免許不要で利用できる特定小電力無線局に割り当てられている、2.4GHz帯、920MHz帯、429MHz帯などがよく使われています。これらの周波数帯は、無線の特性により一般に以下のような、異なる特徴を持っています。

通信速度

高い周波数帯の方がデータをたくさん送ることができるため、通信速度を高くすることができます。低い周波数帯ではデータを送れる量が少ないため、通信速度には限りがあります。

通信距離

送信出力や変調方式によって異なりますが、一般に、高い周波数帯の電波に比べ、低い周波数帯の電波はより遠くまで届きます。

回り込み特性

高い周波数帯の電波は真っ直ぐに進む傾向があるため、建物の角や障害物の裏側では届きにくくなります。低い周波数帯の電波は広がって進むため、障害物があってもその裏側まで回りこむため、隅々まで通信ができます。

これらの周波数帯で使う無線方式は、IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers、米国電気電子学会)で標準規格として制定されたものが多く使われています。中でもIEEE802委員会は、ビル内などの限られた範囲で通信を行うLAN(Local Area Network)と、それよりも少し広い都市などの範囲で通信を行うMAN(Metropolitan Area Network)の規格を策定しています。

IEEE802の規格は、IEEE802.xx.xxのような規格番号が付いており、IoTでも多く使われています。

2.4GHz帯

2.4GHz帯の概要

2.4GHzの代表的な無線方式は、オフィスや家庭で使われている無線LANやWi-Fi(IEEE802.11a,11b,11g,11n,11ac,11ad)、BlueTooth(IEEE802.15.1)などです。

2.4GHz帯のメリット

2.4GHz帯は、特定小電力無線の中では比較的周波数が高いため、一度に通信できる情報量が多く、ブロードバンドネットワークにも利用されています。また、各国でほぼ同じ周波数帯と技術条件が使われているため、同じ規格の製品を世界中に販売でき、価格が安く選択肢が多いメリットもあります(ただし国ごとの電波法規への適合試験が必要です)。

2.4GHz帯のデメリット

消費電力が比較的高く、電池で長期間省電力動作させるような使い方には適していません。また電波の直進性が高く、壁や障害物の影響を受けやすいため、通信距離できる範囲はあまり広くありません。このため、広い範囲をつなぐ場合には基地局を複数設置してバックボーンネットワークを作り、センサー端末を基地局から見える範囲に配備して使うのが一般的です。また、2.4GHzは無線通信だけでなく、電子レンジの温めや医療機器での診療・治療など、通信以外でも使われています。そのため、周辺で同じ周波数が別の用途に使われていると、電波干渉が起きて通信に支障が出る場合があります。

429MHz帯

429MHz帯の概要

産業用途では古くから使われており、ビルや工場の設備などの内蔵オプションとして用意されていることが多い周波数帯です。IEEE802シリーズのように標準化された信号方式ではなく、単純な通信手順で利用されることが一般的で、各社が独自の手順を組み込んでいます。

429MHz帯のメリット

429MHz帯は周波数が低いため、障害物を回り込んで隅々まで届く特性を持ち、通信できる範囲が広い周波数帯です。

429MHz帯のデメリット

1チャネルあたりの帯域幅が狭く、一度に通信できる情報量が少ないため、計器の読み取りなどの少量のデータ通信に用途が限られています。さらに、429MHz帯は通信速度が低いため、ある程度大きなデータを送ると通信動作時間が長くなり、低消費電力化が難しい場合があります。近年では、無線化を行う場合には、より使いやすい920MHz帯への移行が進んでいます。

920MHz帯

920MHz帯の概要

日本では、2012年にIoT向けに、新たに割り当てられた周波数帯です。日本国内では2022年9月に電波法が改正され、IEEE802.11ah(Wi-Fi HaLow™:ヘイロー)という規格が利用できるようになりました。

920MHz帯のメリット

920MHzは2.4GHz帯に比べて周波数が低いため、障害物を回り込んで届く特性を持ち、電波到達性が高く、通信できる範囲が広い点が特長です。また、通信専用の周波数帯であり、多くのセンサーネットワークが並存することを想定して電波を長時間占有せずに譲り合って使うルールが規定されているため、電波干渉が少ない周波数帯です。

譲り合って使うルールは10% Dutyと呼ばれ、具体的には60分のうち10%となる6分しか電波を占有してはいけないと定められていますが、センサーの読み出しなどのごく短い通信を行う場合には、事実上支障が出ることはありません。また、通信時間を短く区切ることで低消費電力設計がしやすくなり、使い方によっては電池で何年間も動作させることができる点もメリットとなります。

一度に通信できる情報量も429MHz帯より多いため、IEEE802.15.4gなどを用いたマルチホップネットワークの構築や、セキュリティやネットワーク管理機能をきちんと組み込んだ運用も可能です。

920MHz帯のデメリット

10%Dutyの規定があることから、ビデオカメラの映像を連続して送るような通信はできません。また、通信速度が100kbps程度なので、大量のデータをやり取りすると時間がかかります。センサーからの情報読み取りや、機器のon/offといった制御に最適化した周波数帯と言えます。

まとめ:IoTに最適な920MHz帯

産業用IoT(IIoT)向けの無線通信システムとしてLPWAに注目が高まっており、中でも特定小電力無線の周波数帯として920MHz帯がよく利用されるということを解説しました。

920MHzと他の周波数帯の比較は、以下のようになります。

免許不要で遠くまで届く920MHz帯無線

これらの周波数には一長一短があり、どれか1つを選ばなくてはいけないわけではありません。用途によって周波数を使い分けることで、より効率的なIoTシステムを作ることができます。たとえば、高精細画像や動画などのブロードバンド通信が必要な場合には2.4GHzの無線LANを利用し、工場内に散りばめた電池駆動のセンサーを1つの基地局で読み取りたい場合には、低消費電力で遠くまで届く920MHz帯を使うといったことが考えられます。

OKIのSmartHopは、免許不要で長距離伝送できる920MHz帯を利用し、センサーネットワークをフレキシブルに構築できます。さらにマルチホップ通信機能により、無線通信の信頼性を向上。さまざまな場所でのセンサー情報の収集や機器制御にご利用いただけます。

ぜひこの機会に、お気軽にお問い合わせください。

PICK UP

その他の記事

TAG

キーワードから探す

RELATED ARTICLES

関連記事

CONTACT

OKI Style Squareに関するご相談・

お問い合わせはこちら