COLUMN

ナースコール・スマホ連携のメリットとは? ― PHSサービス終了・スマホ導入時の注意点も解説

この記事で分かること

- PHSサービス終了が医療・介護現場に与える影響と、今後取るべき対策

- ナースコールとスマホを連携させることで、業務効率化やサービス品質がどう向上するのか

- ナースコール刷新で、PHSからスマホへスムーズに移行するための具体的な注意点

- 豊富な導入実績を持つOKIのソリューションが、どのように医療現場の課題を解決するのか

病院などの医療機関や、福祉施設、介護施設に欠かせないナースコール。病室や居室にいる患者や高齢者と看護師、介護士をスムーズにつなぐ重要な仕組みですが、近年、そのあり方が大きく変化してきています。また、PHS公衆サービスの終了に伴い、その影響について不安を抱えている関係者の方も多いことでしょう。

そこで今回は、PHS公衆サービス終了が医療、福祉、介護現場に及ぼす影響から、その対応策としていま注目を浴びるスマートフォン(以下、スマホ)のナースコール連携のメリットや事例、さらには導入に際しての注意点について、詳しく解説します。

目次

ナースコールとハンディナース ― その進化の歴史

ナースコールとは、病院などの医療や福祉、介護の施設で病室の患者が看護師や介護士などのスタッフを呼出し、連絡ややりとりをするための仕組みです。その生みの親は、「近代看護教育の母」と呼ばれる、あのフローレンス・ナイチンゲール。ナースコールは、現在ではあたりまえとなった看護師の詰め所であるナースステーションと共に、最初は呼び鈴の形で誕生しました。

このナースコールの仕組み、当初は病室からナースステーションの親機を呼出すものでしたが、巡回が多い看護・介護スタッフの機動性に適したPHSを子機として使用するハンディナースをOKIが1995年に開発、展開し、広く普及しました。PHSはワイヤレスの電波が微弱で医療機器に与える影響が少なく、軽量で電池の持ちもよく通話音質も高いため、まさにPHSはナースコールに最適な通信機器だったのです。

PHSは「Personal(個人の) Handy-phone(ハンディフォン) System(システム)」の略称で、1995年に誕生。通信キャリアと呼ばれる事業社からすると、基地局を新たに建てる必要がある携帯電話に比べて、一般の電話設備がそのまま使えるPHSは、低コストでサービスを開始できるメリットがありました。また、利用者側からしても当時の携帯電話に比べて電波の安定性も通話音質も高く、さらに安価で利用できることなどがウケ、爆発的に普及。「ピッチ」の愛称と共に、個人のみならず法人(企業)での利用も増え続け、1997年には契約件数がピークとなる700万件を突破しました。

しかし、2000年代に入ると携帯電話の利用料金が下がり始め、PHSの契約台数は減少していきます。さらに、インターネット接続や写真、映像の送受信など機能の充実と共に高速化、大容量化するモバイル端末の主流は携帯電話に移り、安定性は高いものの弱い電波を使うPHSは取り残されていきました。

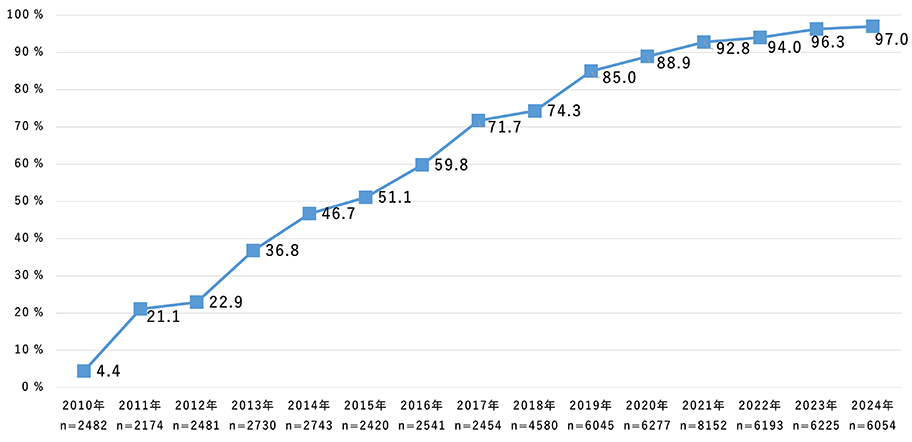

そして2007年にApple社のiPhoneが登場(日本での発売は2008年)。2009年にはAndroid端末も登場すると普及が広がり、「ガラケーからスマホ」の流れは加速を続けます。最新の利用率調査では、携帯電話所有者の実に97%が、スマホを利用するまでとなり、高齢世代でも利用者が増えています。

出典:NTTドコモ モバイル社会研究所携帯電話所有者におけるスマートフォン比率[調査対象:全国・15~79歳男女] (2024年1月)

こうした流れに伴い、通信キャリア各社は続々とPHSのサービスを終了。NTTドコモは2008年1月に、アステルは2006年12月に、そして最後まで残っていたワイモバイル(ソフトバンク)も、2023年3月末にサービスを終了しました。

ただし、終了したのはあくまでも公衆PHSサービスであり、施設内に自前でアンテナを立てて使う構内PHSは、継続して利用することができます。

PHS公衆サービス終了に伴う、医療業界の動向は?

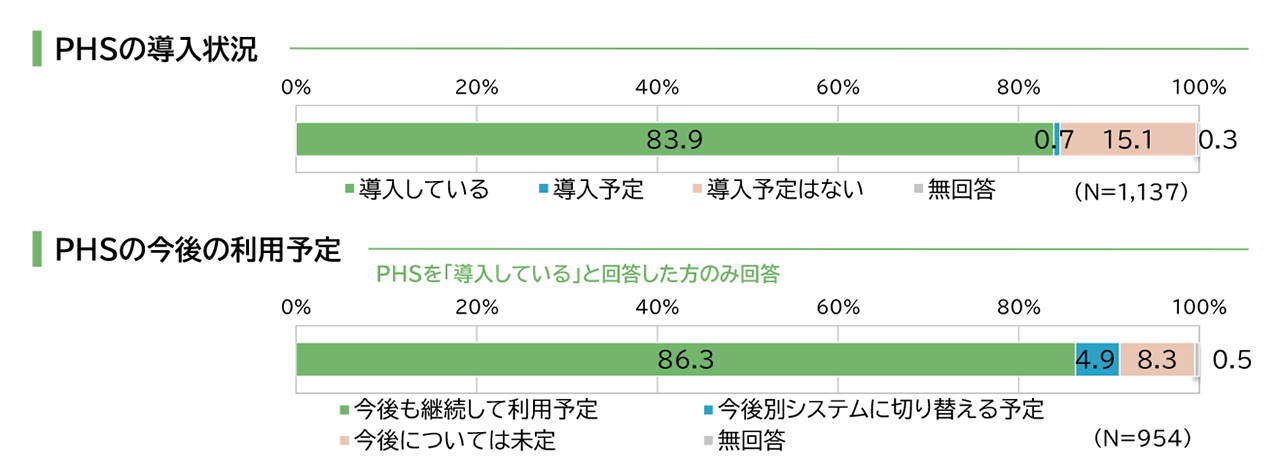

前述の通り、多くの病院などの医療機関、福祉、介護施設ではナースコールにPHSを利用しています。電波環境協議会が2021年5月に行った調査によると、約8割の医療機関がPHSを利用しており、そのうちの86.3%は「今後も継続して利用予定」と回答しています。

出典:電波環境協議会「医療機関における適正な電波利用推進に関する調査」(2021年5月)

このようにPHSが医療現場から高い支持を受ける理由は、前述の

- 電波が微弱で医療機器に与える影響が少ない

- 軽量で電池の持ちがよい

- 通話音質も高い

といった理由に加えて、

- 長年利用して来て、使い慣れている

- コスト面や使い勝手などを含めて、これからどうするべきかが分からない

といった理由が考えられます。

先に述べた通り、施設内に自前でアンテナを立てて使う構内PHSは、継続して利用することができます。では、これからも継続してPHSを利用し続けるという選択肢でよいのか、そのリスクを見ていきましょう。

構内PHSを継続利用する場合のリスクとは?

構内PHSを継続して利用する場合のリスクとしては、大きく下記の点が挙げられます。

① PHS端末や基地局の入手が難しくなる

公衆PHSサービスが終了することで、当然市場が縮小します。そのため、PHSの端末や基地局(アンテナ設備)の製造数が少なくなり、入手が難しくなる懸念があります。

※OKIでは構内PHSに関する製造、提供を継続予定ですのでご安心ください。

② 旧スプリアス規格に関しては、近い将来に利用できなくなる

最大のリスクが、この旧スプリアス規格製品です。「スプリアス」とは無線設備から発射される電波のうち、本来必要とされる所定の周波数を外れた不必要な電波のこと。国は、電波利用環境の維持、向上および電波利用の推進を図ることを目的として、法律を改正。旧スプリアス規格PHSは当初、「ビジネス向けのものであっても利用は2022年11月まで」となりましたが、その後コロナ禍で移行期限が延長され「当分の間」は利用可能となりました。ただし、いつ終了してもおかしくない状況ですので、旧スプリアス規格のPHSは、入れ替えが必要です。

こうした状況を踏まえ、当然、多くの医療機関では「わざわざコストと時間(期間)をかけて、引き続きPHSを利用するのか?」という議論になることは、必然と言えるでしょう。

ナースコールをスマホと連携させるメリットは?

そこで注目を浴びているのが、プライベートでもビジネス用途でも広く普及し、さらに高機能なさまざまな活用によって音声通信のみならず、コミュニケーション強化や患者や介護対象者の状態の検知、把握が可能で業務効率化効果も高い、スマホによるナースコールへのリプレイスです。

ここでは、OKIが提供するスマホ ナースコール連携を基に、そのメリットをご説明します。

OKIのスマホ ナースコールシステム連携

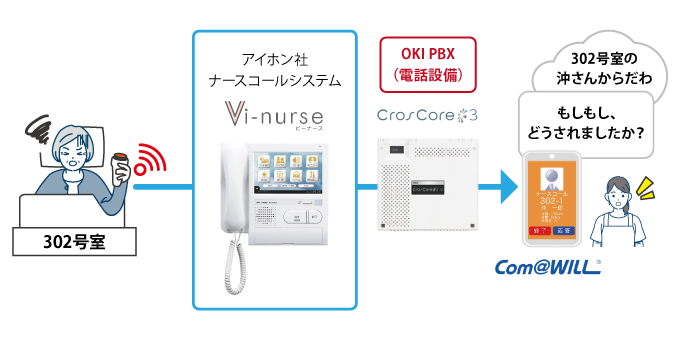

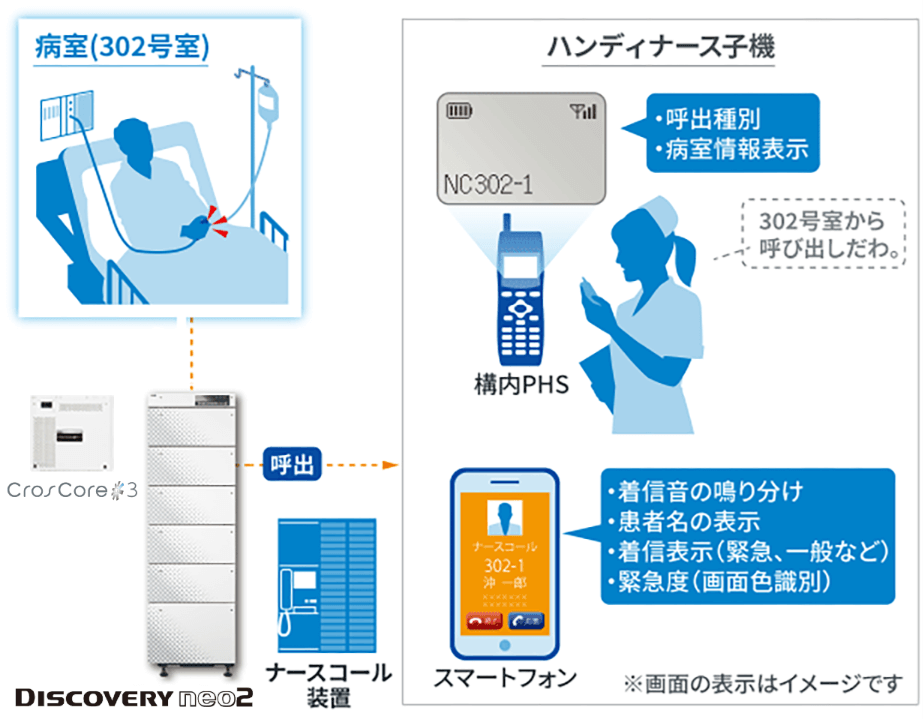

OKIの病院・介護施設向けソリューションは、PBX(DISCOVERY neo2、CrosCore3)、アイホン社/ケアコム社のナースコールシステムと連携し、従来のPHSに加えてスマホをハンディナース子機として利用できます。ナースコールも医療情報閲覧も、スマホ1台で実現します。

電話設備であるPBXと固定電話、PHSの製造・販売を行っているOKIのスマホナースコールは、それぞれとの連携性が高いことが大きなメリットです。

- 内線に加えて外線の発着信もスマホ1台で可能

- PHSハンディナースとの併用も可能

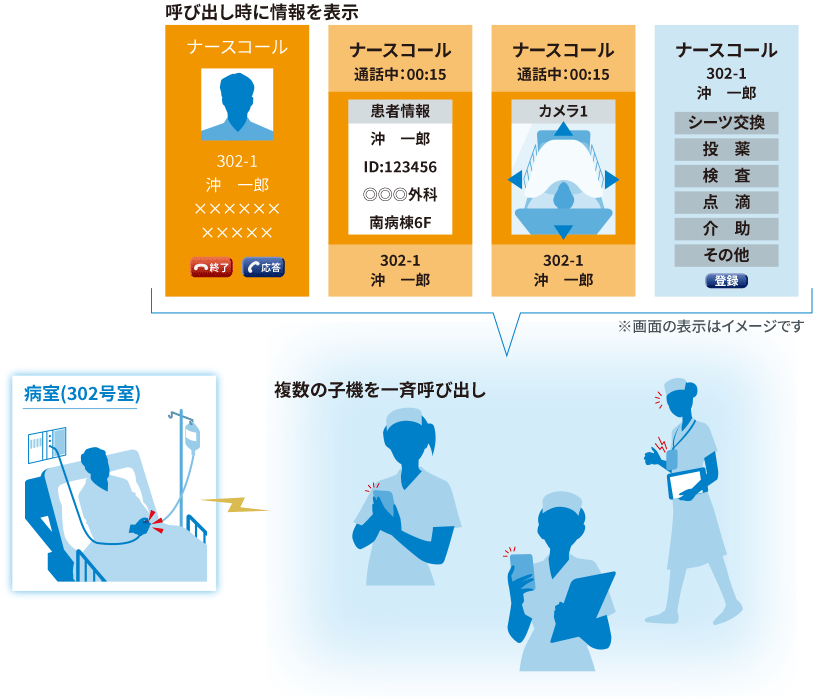

- ナースコール時に複数のハンディナース子機を一斉に呼び出すことで、迅速な初動対応を支援

- 呼び出し時には、患者名やベッド番号、患者情報を表示し、さらに緊急度に合わせて着信音やカメラ映像を表示でき、的確に状態を把握できる

- また、ナースコールシステムとの連携でIPカメラや生体モニターシステム、各種センサーとの連動も可能

このようにスマホをナースコールと連携させることで、単なるPHS音声通話の置き換えとしてだけではなく、医師や看護師、介護士など医療従事者の業務効率化や負担の軽減、チーム医療に欠かせないコミュニケーション・コラボレーションの加速、ES(従業員満足度)の向上につながり、それが結果として医療・福祉・介護サービス向上のCS(顧客満足度)向上につながるとして、医療DXの観点から注目されているのです。

事例紹介

ナースコールをスマホに置き換えるメリットと効果について、OKIが支援した実際の導入事例をご紹介します。

PHSナースコールをスマホに刷新、業務効率向上とサービス向上を目指す

株式会社ニチイケアパレス様

首都圏と関西を中心に居住系の介護サービス事業(約100施設)を展開する株式会社ニチイケアパレス様。新介護支援システム導入など、ICT化を積極的に推進する同社は2023年、首都圏を中心に展開する介護付有料老人ホーム「ニチイホーム」の約30拠点において、OKIのPBXと「Com@WILLソフトフォンスマート」アプリ、無線LANアクセスポイントを導入。全館無線LANの整備とともに、アイホン社のナースコールシステムとも連携し、ナースコール応対と内線通話用のPHSをスマホへ刷新しました。

課題

- 電話およびナースコール設備が経年劣化し、リプレイスの必要性が高まった

- 全社的なICT化推進、新介護支援システム導入による、介護記録などの現場改善検討を開始

- 慢性的な人手不足を補い、業務効率向上と介護サービス品質向上を実現したい

導入ソリューション

- @WILLソフトフォンスマート

- スマホ(iOS/Android™)にナースコール連携用アプリケーションをインストールすることにより、ハンディナース端末として利用することができます。

※Com@WILLソフトフォンスマートのご利用にはOKI製のPBXまたはビジネスホンの導入が必要です。

成果

- OKI×アイホンの連携により、スマホ1台で内線電話、ナースコールとドアホンの応対、介護記録の入力が将来可能に

- OKI推奨機器でランニングコストのかからない全館無線LANを実現

- 慢性的な人手不足を補い、業務効率向上と介護サービス品質向上を実現したい

お客様の声

「複数社から提案を受けましたが、アクセスポイント1台ごとに毎年ライセンス料が発生するものも中にはありました。その点、OKI推奨の機器はランニングコストがかからない点が魅力でした。全館無線LANの実現には1拠点当たり約20台、多い施設では50 ~ 60台のアクセスポイントの設置が必要なため、コスト削減効果は非常に大きなものがありました」

「これまでのナースコールは、施設内の職員が所持するPHSの若い番号から順番に呼び出しがかかっていました。今回導入したスマホでは、ほぼ同時に呼び出しがかかるので、毎回同じ人が呼ばれる、あるいは呼び出しが遅いといった不満の声が解消されました。また、スマホのカメラ機能が好評で、入居者様の異変を写真で看護職員と共有したり、レクリエーションの記録を残したりするのに使えて便利など、働きやすさを実感する声も挙がっています」

ナースコールにスマホを導入する際の注意点 ― sXGPについて

従来のPHSは独自の基地局(アンテナ)で利用していましたが、スマホナースコールは、構内の無線LAN(Wi-Fi)を利用します。既存の無線LANアクセスポイントでスマホナースコールを追加利用しようとした場合、利用中の無線LANを一定期間(工事の間)利用停止しなければならず、さらに利用開始後に電波状況が混雑することで通話品質が劣化したり、移動しながら通話すると音声が途切れるといった不具合が生じることがあります。

この解消方法として、プライベートLTEのsXGPが注目されています。

- sXGPとは、1.9GHz周波数帯を使用した、免許不要のプライベートLTE日本標準規格です。

- 災害にも強く、公衆回線の通信が断絶しても、病院内に閉じて単独で動作するため、BCP対策としても有効です。

スマホナースコールを導入する際は、この点にも注意を払うことをオススメします。

まとめ

いかがでしょうか。今回は、PHSサービス終了に伴う医療、福祉、介護現場への影響から、対応策として注目されるスマホ ナースコール連携について、事例を交えてその導入メリットと注意点について、解説しました。

OKIはさまざま病院、福祉、介護施設における豊富な導入実績を持ち、ナースコールシステムとの連携はもちろん、固定電話(PBX)、構内PHS、無線LANの構築・リプレイス、sXGPの導入についてもワンストップでサポートします。

各種ご相談や資料請求、さらに詳しいご説明についてはぜひこの機会に、お気軽にお問い合わせください。

この記事に関連する情報(こちらもご覧ください)

PICK UP

その他の記事

TAG

キーワードから探す

RELATED ARTICLES

関連記事

CONTACT

OKI Style Squareに関するご相談・

お問い合わせはこちら