- Home

- OKIの技術

- 技術広報誌 OKIテクニカルレビュー

- No.242

- 防災DXを実現する「ゼロエナジーIoTシリーズ」~電源・配線不要、インフラや災害の現場を遠隔でモニタリング~

技術広報誌 OKIテクニカルレビュー

新技術および新商品紹介

- 本記事のリーフレット

防災DXを実現する「ゼロエナジーIoTシリーズ」~電源・配線不要、インフラや災害の現場を遠隔でモニタリング~

近年、気候変動による自然災害の激甚化が進み、災害発生時の現場状況確認、並びに、インフラの老朽化による点検や修繕などの必要性が増し、これらの作業にかかるコストや人手不足が問題となっている。

このような問題に対して、OKIは、橋梁(りょう)や斜面、鉄塔などのインフラの健全度や災害発生時の現場状況を遠隔から監視できるインフラモニタリングシステム「ゼロエナジーIoTシリーズ」を開発し、インフラ管理者の維持管理業務や災害対応業務を支援する防災DXの実現に取り組んでいる。

本稿では、「ゼロエナジーIoTシリーズ」の特長、および、活用事例を紹介する。

概要

OKIの開発した「ゼロエナジーIoTシリーズ」は、電源・配線不要で、設置容易性に優れたインフラモニタリングシステムであり、センサーおよびゲートウェイで構成される。各種センサーにより、インフラ構造物の傾斜や固有振動数、河川の水位を計測でき、また、高感度カメラにより、昼夜を問わず現場をクリアに撮影できる。インフラ管理者は、センシングしたデータや撮影した画像を、クラウドを経由して、遠隔にあるパソコンやスマートフォンのブラウザで参照できる。本システムの構成イメージを図1に示す。

- ※ 画像内のアンダーラインをクリックすると注釈へリンクします。

図1 システム構成

図1 システム構成

利用シーン

橋梁、斜面、鉄塔などのインフラ管理者は、インフラの健全度の確認や、災害時の現場の状況把握をするために、度々、現場に出向いて点検作業を行う。この際、現場に移動する時間や点検作業にかかるコスト、災害現場に向かう職員の安全性が問題となる。本システムを利用し、インフラ構造物の状態、河川の水位、現場の画像を遠隔から監視することにより、現場に出向いて点検作業を行う回数を減らすことができ、インフラ管理者による維持管理業務の効率化、および安全性の向上が可能となる。本システム利用シーンの例を図2に示す。

図2 利用シーンの例

特長

「ゼロエナジーIoTシリーズ」は、インフラの現場に設置する際の電源配線や通信配線の工事が不要であり、かつ、サイズが小型であるため、容易に設置できることが最大の特長である。また、インフラの維持管理業務で求められる高精度な計測機能や高感度のカメラ撮影機能、屋外で運用可能な耐環境性能を備えており、その高い信頼性も大きな特長である。

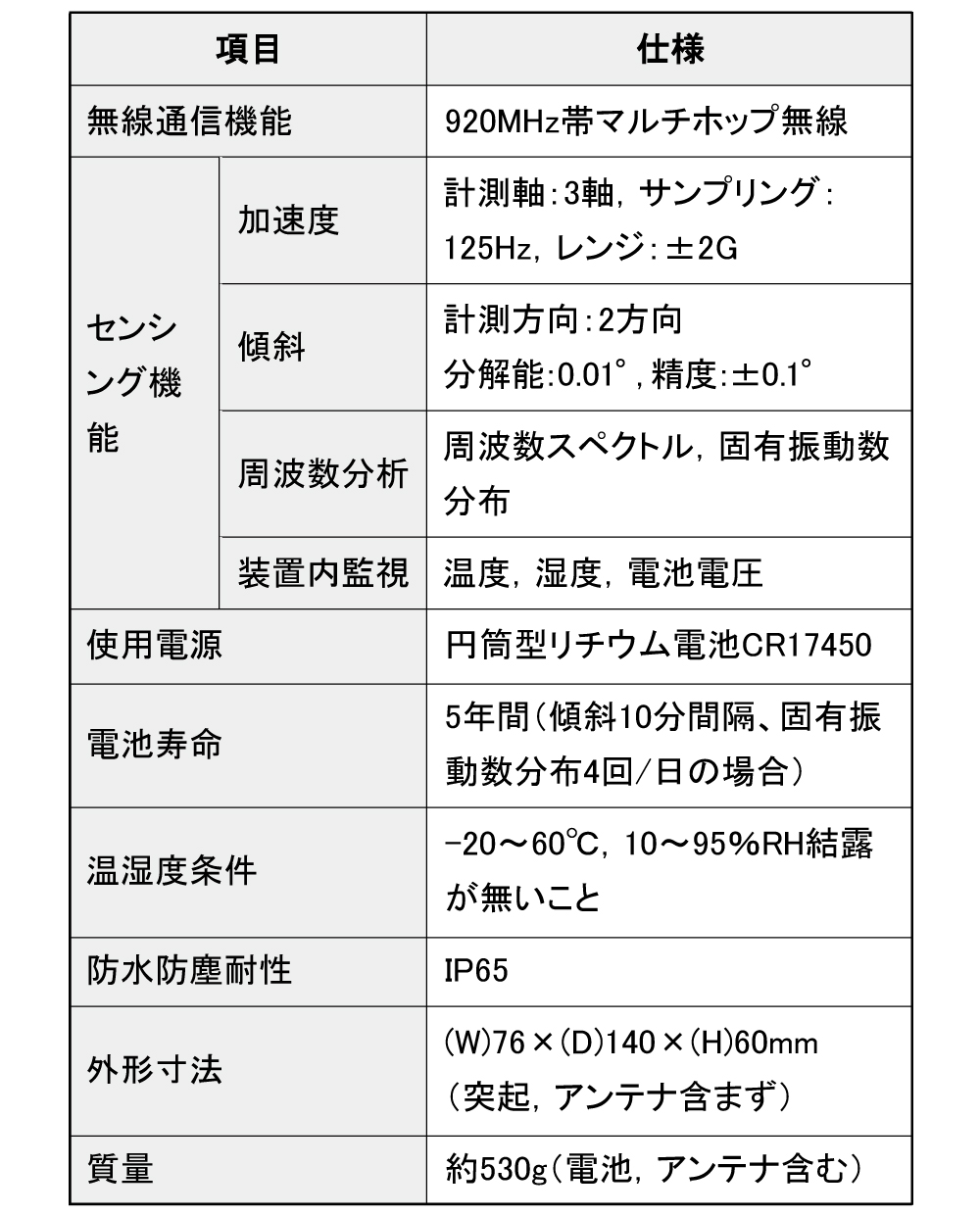

無線加速度センサーユニットは、高度なスリープ制御と省電力の920MHzマルチホップ無線技術により、長期間の電池駆動が可能で、10分に1回の傾斜計測をした場合の電池寿命は5年となる。筐(きょう)体は防水防塵に対応し、サイズは長手方向が約140mmと小型のため、屋外の現場に容易に設置できる。傾斜角を0.01度単位で2方向同時に計測し、インフラ構造物の僅かな傾きの変化を監視できる。また、装置内のエッジ分析処理により、加速度データを周波数スペクトルに変換し、強さがピークとなる周波数(固有振動数)を自動で算出し、その変化を監視できる。これにより、計測した加速度データをそのままサーバーに送信する場合に比べて、送信するデータ量を大幅に削減できる。固有振動数の算出に用いる5分間の加速度生データは約590Kバイトであるのに対して、ここから算出した固有振動数のデータは約0.83Kバイトとなるため、送信するデータ量は約700分の1以下に削減できる。このエッジ分析処理によって、データ送信にかかる消費電力を抑えることができ、1日に4回、固有振動数を計測した場合の電池寿命は5年となる。また、無線ネットワークの負荷も軽減されるため、1台のゲートウェイに20台のセンサーを収容でき、柔軟にネットワークを構築できる。無線加速度センサーユニットの外観を写真1に、諸元を表1に示す。

写真1 無線加速度センサーユニット 外観

表1 無線加速度センサーユニット 諸元

無線加速度センサーユニットなどの各センサーで計測したデータを集約してクラウド側に送信する親機は、ゼロエナジーゲートウェイ(以下、ZE-GW)を利用する。

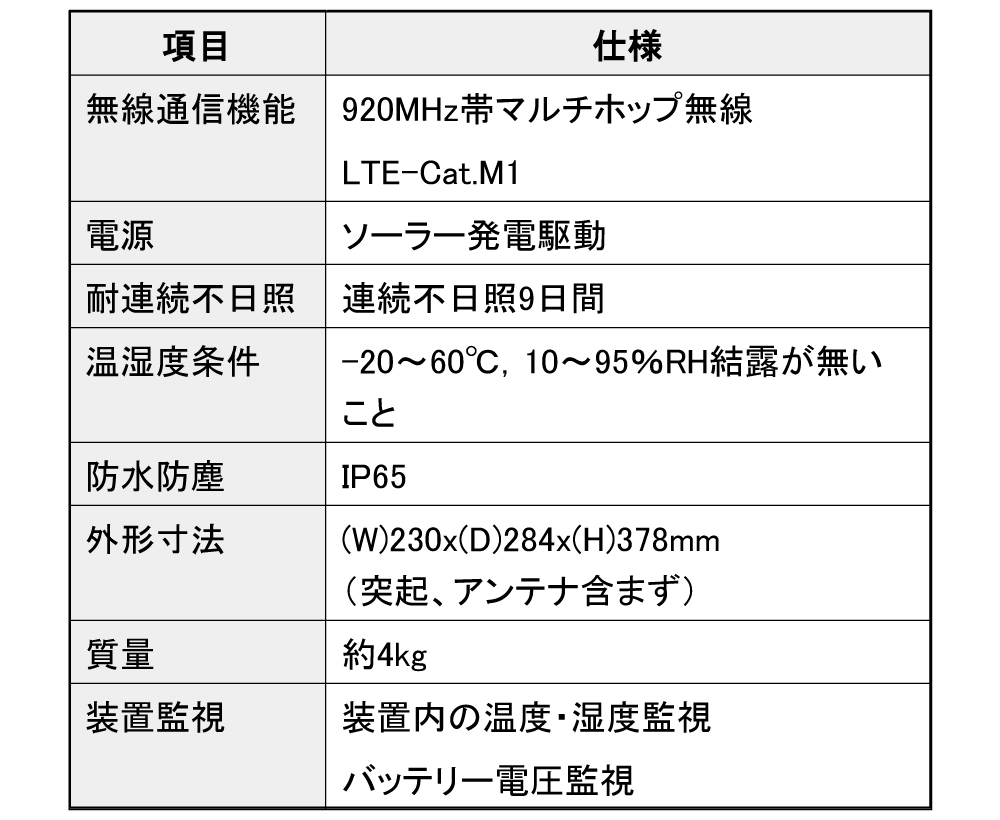

従来の親機は、外部電源を要するため、現場に設置する際に電源の配線工事を伴い、大きな手間とコストがかかっていた。ZE-GWは、ソーラー発電駆動に対応し、4Gと920MHzマルチホップ無線による無線通信機能を備えることにより、電源配線や通信配線が不要で設置が容易である。高度なスリープ制御による省電力化により、日照の無い日が9日間続いても動作可能とし、長期の安定運用に適した性能となっている。ZE-GWの外観を写真2に、諸元を表2に示す。

写真2 ZE-GW 外観

表2 ZE-GW 諸元

ZE-GWは、単体型に加えて、超音波水位計、水圧式水位計、高感度カメラをそれぞれ一体化したタイプもラインアップしている。装置の外観を写真3に示す。

(左)超音波水位計付、(中央)水圧式水位計付、(右)高感度カメラ付

写真3 ゼロエナジーゲートウェイ(ZE-GW)

超音波水位計は、河川の水面に真上から超音波を発射し、その反射波を、受信するまでの時間から水面の高さを計測する。ZE-GW本体に加え、計測部も配線が不要であり、設置工事が容易である。計測精度は±10mmと高精度である。水圧式水位計は、計測部を河川の水の中に設置し、直接、水圧を計測する。このため、装置を水面の真上に取り付ける必要がなく、設置環境に応じて、このタイプを選択できる。どちらのタイプも、ZE-GW本体部と水位計測部を一体化した装置として、不日照動作期間は9日間であり、長期の安定運用に適した性能となっている。

高感度カメラは、OKI独自開発の低消費電力・高感度カメラモジュールを搭載し、夜間など暗い低照度環境でも照明を用いず鮮明に撮影し、その画像を遠隔から確認できる。各センサーと連携した動作が可能であり、傾き、加速度、水位の計測値がしきい値を超えた際にセンサーが無線で送信する警報信号を受信し、これを契機に即時の撮影と撮影間隔の自動変更を行うことができる。ZE-GW本体部と高感度カメラを一体化したタイプも、不日照動作期間は9日間を達成する。

このように、設置容易性に優れ、高精度な各種センサーおよびカメラをラインアップした「ゼロエナジーIoTシリーズ」は、インフラの維持管理現場で既に活用が進んでいる。次章ではその導入事例を紹介する。

導入事例

(1)事例1 橋梁のモニタリング

橋梁の老朽化や集中豪雨の増加が進む中、大雨による増水時に河床が洗堀され、老朽化した橋脚が傾く事故事例が発生している。このため、豪雨発生時の現場状況把握、洗堀が懸念される橋梁の大雨後の点検などが重要となるが、インフラ管理者が現場に出向いて対応することにより、人手や安全性の確保が問題となる。

このような問題に対し、「ゼロエナジーIoTシリーズ」を導入することにより、インフラ管理者は遠隔から現場状況を把握し、業務効率化と安全確保が可能となる。

図3 鉄道橋梁への設置例

図3に鉄道橋梁に無線加速度センサーユニットとZE-GW超音波水位計付の設置例を示す。橋脚の上面に設置した無線加速度センサーユニットにより、傾きと固有振動数を計測し、その変化を監視できる。洗堀が進行すれば、固有振動数が低くなり、傾きが発生するリスクが高くなる。従来、洗堀が懸念される橋梁では、橋脚に錘を衝突させ、その強制振動から固有振動数を計測する衝撃振動試験が行われている。この試験は、定期的、あるいは、豪雨が発生した際に実施するが、錘を現地に持っていく時間や衝突させる際の労力がかかる。これに対して、無線加速度センサーユニットを導入した場合、遠隔から固有振動数の変化を自動的に監視できるため、現地に出向いて計測する回数を低減することができる。

また、桁から張り出して固定したパイプにZE-GW超音波水位計付を設置することにより、河川の水位を遠隔で監視できる。豪雨発生時に水位が上昇し、雨が止んだ後、水位が降下して、安全運行が可能な状態であるか確認するのに役立つ。

ZE-GW高感度カメラ付を橋梁に導入した例もある。昼夜を問わずクリアな画像で橋梁や河川の状況や水位を遠隔から確認できるため、インフラ管理者が現地に出向いて巡視点検する回数を減らし、業務を効率化できる。

(2)事例2 斜面のモニタリング

豪雨などの影響により、斜面で地すべりが発生する災害が増加し、斜面周辺の安全確認が重要となっている。鉄道、道路、鉄塔などの周辺で、斜面の地すべり発生が懸念される場合には、定期的、あるいは、豪雨が発生した際に、インフラ管理者が現場に出向いて目視で状況を確認している場合がある。

このような状況に対して、ゼロエナジーゲートウェイ高感度カメラ付を導入することにより、豪雨発生時の斜面の状況を遠隔で監視できる。図4に斜面モニタリング撮影画像の例を示す。高感度撮影により、深夜0時の照明の無い低照度の環境でも、クリアに撮影でき、時間帯を問わず、斜面の状態を遠隔で確認できる。

図4 斜面モニタリング撮影画像の例

高感度カメラに加えて無線加速度センサーユニットも組み合わせた構成で斜面をモニタリングする例もある。図5に高感度カメラと無線加速度センサーユニットを組み合わせたシステム構成例を示す。斜面に立てたポールに無線加速度センサーユニットを設置し、豪雨発生時に斜面の土砂が動いたことをポール傾きの変化によって検知することができる。さらに、高感度カメラは、傾きの変化を検知した無線加速度センサーユニットから警報通知を受け、即時の撮影と撮影間隔の短縮を自動的に行う。また、斜面の地すべりだけではなく、落石が懸念される場所でも、落石を防護する柵などに無線加速度センサーユニットを設置し、同様な監視を行うこともできる。

図5 斜面モニタリングのシステム構成例

まとめと将来展望

OKIの「ゼロエナジーIoTシリーズ」の特長として、省電力、センシング、無線ネットワーク、データ分析の技術により、設置容易性と高い信頼性を実現していることを説明した。また、これらの特長を活かし、インフラ管理者の維持管理業務や災害対応業務を支援している事例として、橋梁や斜面のモニタリングについて紹介した。今後も、インフラ管理者による維持管理業務の効率化、および、安全性の確保に貢献するとともに、さらにユースケースの拡大を図るため、ひずみ計、変位計など多種のセンサーを利用できる製品ラインアップの拡充を進めている。

気候変動による自然災害の激甚化やインフラの老朽化は、日本国内だけではなく、世界各国で共通する問題となっている。OKIは「ゼロエナジーIoTシリーズ」による防災DXをグローバル市場に展開することを目指し、そのための技術や商品の開発に取り組む。

筆者紹介

橋爪洋:Hiroshi Hashizume. コンポーネントプロダクツ事業部 IoT統括部 スマートコミュニケーションマーケティング部

用語解説

- 洗堀

- 流水や波浪によって河岸、河床、海岸、海底の土砂が洗い流される現象。洗掘によって橋梁が流されたり決壊したりすることがある。

- (注1)monifiは、沖電気工業株式会社の登録商標です。