COLUMN

【2025年最新】介護現場の人手不足と「見守りの壁」-ベッド離床センサーの導入メリット・選び方

少子高齢化による介護対象者の増加と共に、介護業界の人手不足は深刻化しており、介護DX(デジタルトランスフォーメーション)やICT導入(デジタル化)の必要性はますます高まっています。

そこで本コラムでは、介護現場を取り巻く現状を、データを交えて解析。そしてその中で比較的導入しやすく、効果もわかりやすい「離床センサー」の導入メリットと選定のポイントを、徹底解説します。

介護DX推進、高齢者見守りソリューション導入を検討中の介護事業のご担当者、関連システムベンダーの方、必見の内容です。

目次

介護業界を取り巻く現状

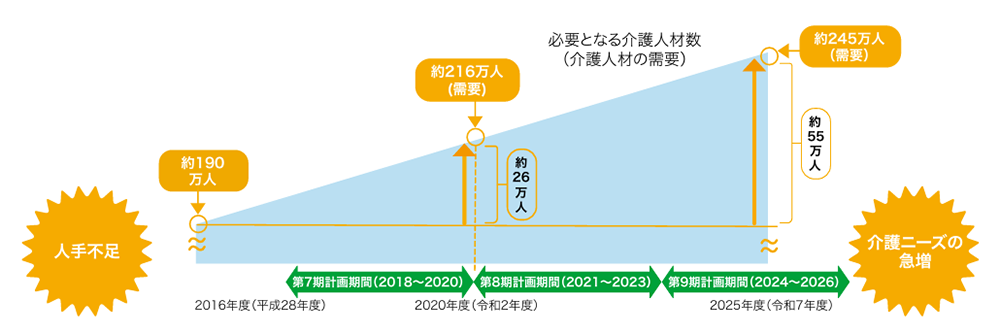

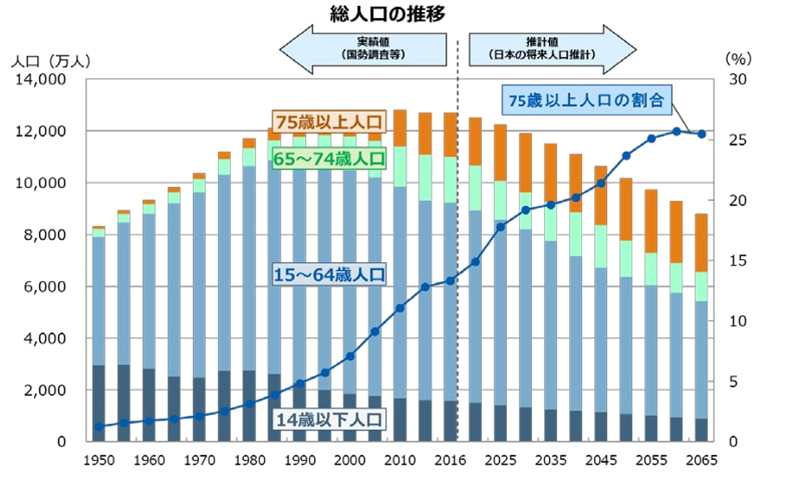

世界でも類を見ない「超高齢者急増時代」を迎えた日本。少子高齢化により、介護需要は増加し続けています。厚生労働省が発表した資料には、「85歳以上人口は2035年に1,000万人を超えるまで、急速な増加を続けていく。その後も2042年まで、超高齢者数の微増傾向は継続する。」とあります。

出典:厚生労働省「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版」

内閣府「令和7年版高齢社会白書」によると、2024年10月1日現在の高齢化率は29.3%です。 これは、総人口1億2380万人のうち、65歳以上が3,624万人を占める割合です。

介護人材数は、2022年度の2015万人から、

- 2026年度には約240万人(+約25万人)

- 2040年度には約272万人(+約57万人)

の確保が必要になると推計されています。

一方、生産年齢人口は減少を辿っています。同資料では「少子高齢化の進行により我が国の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少しており、2050年には5,275万人(2021年から-29.2%)に減少すると見込まれる」とあります。

出典:厚生労働省「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版」

このように近い将来、日本は高齢化社会のピークを迎え、介護ニーズの急増と多様化への対応が求められる一方、人口減少時代の到来により、生産年齢の介護人材の確保が、さらに困難になることが予想されます。

深刻な介護業界の人手不足と高い離職率

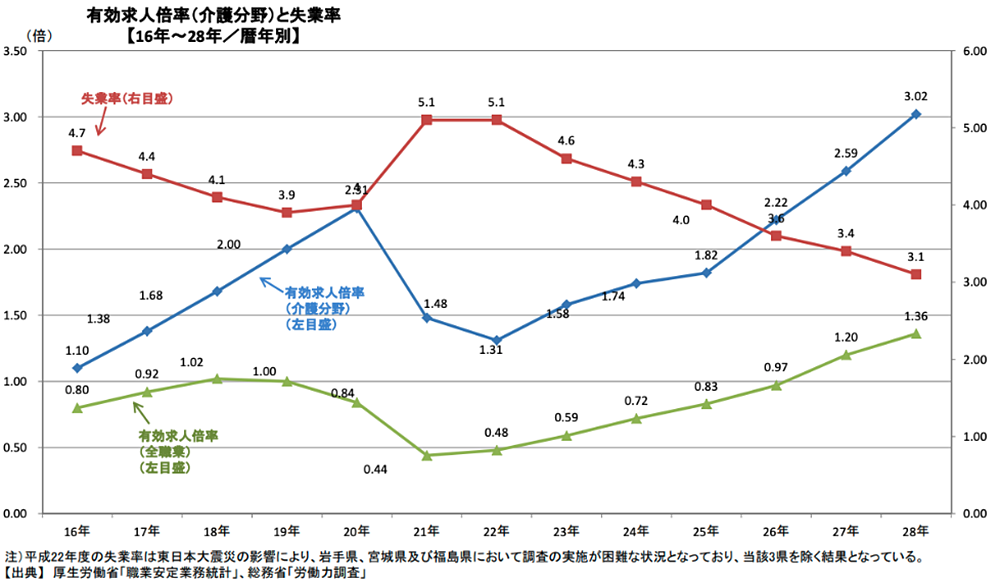

ここで、介護業界の人手不足の状況を把握するために、有効求人倍率を見てみましょう。有効求人倍率とは、求職者1人に対し、何件の求人があるのかを表す指標です。

出典:厚生労働省「介護人材確保対策」(平成29年度) 介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向

厚生労働省の2023年9月公表データ によれば、令和4年度の介護関係の職種の有効求人倍率は3.71倍でした。 全業種の平均有効求人倍率が1.16倍 であることと比較すると、介護業界は求職者1人に対し3社以上の求人がある非常に高い水準にあり、人材確保が極めて難しい状況が続いています。

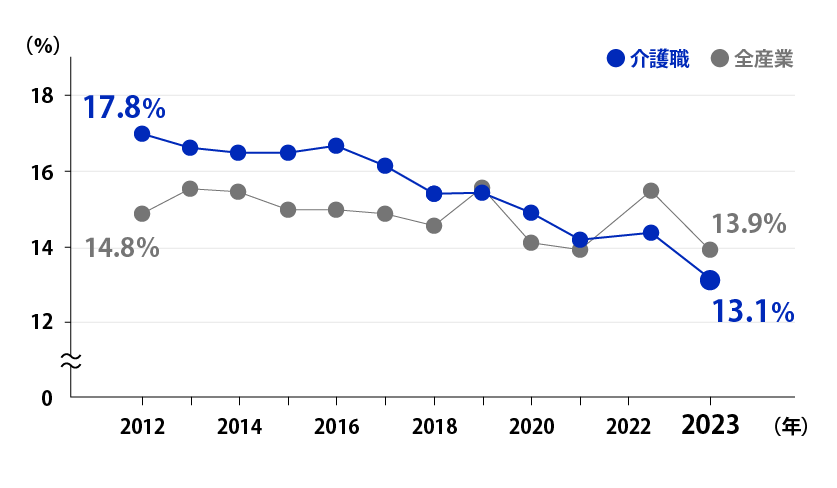

加えて、介護業界は離職率の高さも課題となっています。介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査」によると、介護職の離職率は過去最低の13.1%となりました。 同年の厚生労働省「雇用動向調査」によれば、全産業の平均離職率は13.9%であり、介護職の離職率は全産業平均を下回る水準となっています。年々改善傾向にありますが、依然として人材定着への取り組みは重要です。

出典:介護労働安定センター「介護労働実態調査」 厚生労働省「雇用動向調査結果」

ICTの活用による介護現場の課題解決

これらの介護業界における課題をまとめると、以下のようになります。

- 介護需要の急増に対し、人手不足が深刻化している

- 生産年齢人口が減少し、介護人材の確保がさらに困難になる

- せっかく採用しても、離職されてしまう(定着が難しい)

これらの課題解決策として、賃金の向上や休日の確保、残業時間の短縮などの労働環境の整備と共に注目されているのが、ICT活用による業務効率化、職場環境の改善です。

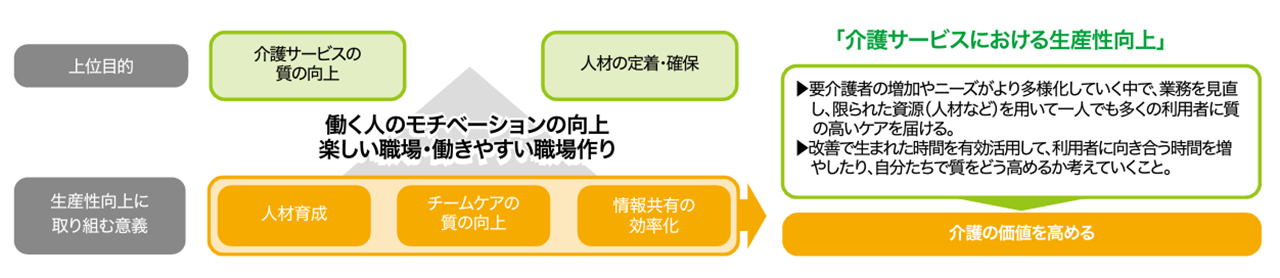

ICT活用、デジタル化によって介護現場の業務を効率化し、生産性を向上させることは、情報共有の効率化やチームケアの質の向上、さらには人材育成といった効果をもたらします。楽しい職場、働きやすい職場となることで働く人のモチベーションが向上。ケアマネージャー、ケアスタッフなどの人材の定着・確保と共に、施設利用者とご家族に対する介護サービスの質の向上をもたらし、介護という仕事の価値を高めることにもつながる、重要な取り組みです。

出典:厚生労働省「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版」

介護現場では、どのようなICTが活用されている?

それでは具体的に、介護現場ではどのようなICTが活用されているのでしょうか。

介護現場における主なICT活用には、以下のようなものがあります。

- 書類作成の手間や情報を探す手間を削減、ペーパーレス化を促進するコミュニケーションツール

- 情報共有を円滑化するスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末

- 生成AIを活用したチャットボット

- 介護業務の負担を軽減する見守りセンサーや介護ロボット

中でも、4.の見守りセンサーや介護ロボットの導入は、

- これまで人手で行ってきた作業の省力化・省人化効果が高い

- スタッフは人にしか行えないケア品質の高いサービスに注力することができる

- 心理的なストレスや肉体的な負荷を和らげ、雇用人材の離職率低減にもつながる

ことから、特に注目されています。

導入しやすく、効果もわかりやすい見守りセンサーの普及が進む

見守りセンサーは、離床センサー、着床センサーとも呼ばれます。移動や入浴の支援を行うため大掛かりになる介護ロボットよりも比較的単価が安く、導入効果もわかりやすいことから、普及が進んでいます。

厚生労働省の「地域医療介護総合確保基金を活用した介護ロボットの導入支援」事業では、導入台数の8~9割を介護用センサーが占め、同事業では2019年度に約7億500万円を助成。コロナ禍以前より、主に夜勤における巡回の負荷を軽減するために導入されてきました。

厚生労働省が2023年に、今後の介護報酬改定などをめぐる議論に役立てる目的で全国の入所・泊まり・居住系の介護事業9,736施設を対象に行った調査(回答は30.4%の2,958施設)によれば、30.0%が既に見守りセンサーを導入済みであり、このうち、使用頻度を「ほぼ毎日」とした施設が、91.1%を占めています。

同資料では、見守り支援機器を導入して感じた効果として、「職員の負担軽減」「業務の効率化」「介護事故の防止」「ケアの質の向上」といった声が寄せられています。見守りセンサーを設置することで、「夜間の巡回時において、睡眠中の入居者に問題がないか、2時間おきに扉を開けて確認しなくても済むようになった」といった具体的な負担軽減が、実感できているようです。

従来のベッドセンサーが抱える課題:見守りの「壁」と選び方の視点

このような状況下で、介護職員の負担を軽減し、ご利用者様の安全と尊厳を守るための見守りソリューション、特にベッドセンサーの導入は、もはや不可欠な選択肢となっています。しかし、数多くある製品の中から、現場のニーズに真に応えるものを選ぶことは容易ではありません。

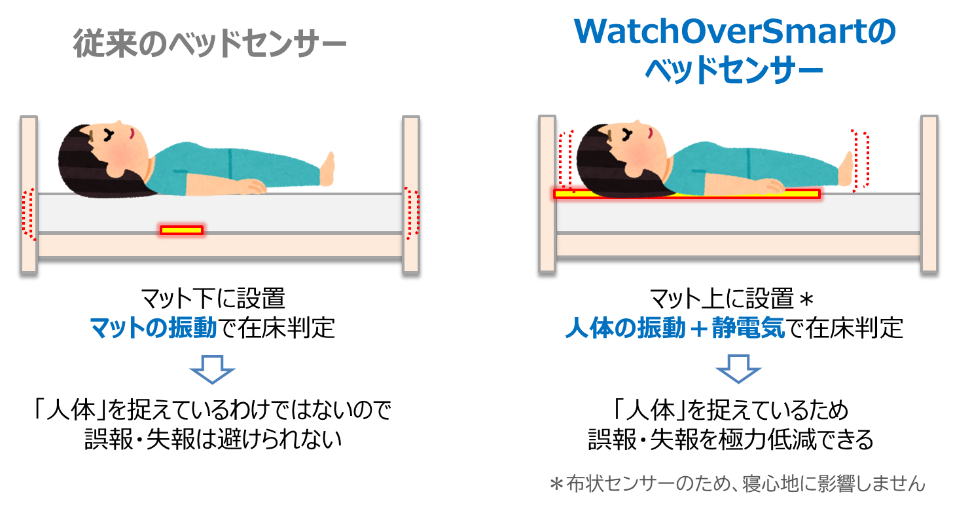

現在、市場にはさまざまな種類のベッドセンサーが存在し、それぞれ異なる検知方法を採用しています。多くはマットレスの下に設置するタイプや、振動を検知するタイプが主流ですが、これら「従来のベッドセンサー」は、介護現場において共通の「見守りの壁」に直面していました。この課題は、ベッドセンサーを選ぶ上で重要なポイントにもなります。

選び方の視点1:誤報・失報の少なさと「見守り疲れ」の解消

従来のベッドセンサーの多くは、ご利用者様の寝返りや寝具のわずかな動き、あるいは外部のわずかな振動などを誤って検知し、不必要なアラートを頻繁に発生させることがあります。介護職員は、夜中に何度も誤報に呼ばれ、その都度ご利用者様の状態確認に駆けつけることで、十分な休息が取れず、精神的・肉体的な疲労が蓄積されていました。逆に、実際に離床しているにもかかわらず検知できない「失報」のリスクも存在します。これにより、本当に必要な見守りが行き届かない懸念も存在しました。こうした誤報・失報の多さは、職員の「見守り疲れ」を誘発し、業務効率の低下、ひいては見守り体制全体の信頼性を損なう要因となっていました。

選び方の視点2:寝具の対応範囲とご利用者様の快適性への配慮

従来のベッドセンサーの中には、エアマットレスのような特定の寝具では正しく機能しないものや、センサー自体が厚みや硬さを持つために、ご利用者様の寝心地に影響を与えてしまうものも少なくありません。特に褥瘡防止のためにエアマットレスを使用しているご利用者様の場合、見守りセンサーの導入が制限されるか、寝具の変更を余儀なくされるケースもあり、これはご利用者様の快適性や尊厳を損なう問題となっていました。

選び方の視点3:導入・設置、そして運用にかかる手間とコスト

複雑な配線工事が必要であったり、初期設定や運用開始後の調整に専門的な知識を要する製品も存在しました。これにより、導入担当者や現場の介護職員にとって大きな負担となり、ICT導入へのハードルを高くしていました。また、導入後の職員への教育コストも課題となることがありました。

WatchOverSmartが打ち破る「見守りの壁」:3つの独自優位性から見る最適な選択

OKIの「WatchOverSmart」は、これらの従来のベッドセンサーが抱える課題に対し、独自の技術と設計で革新的な解決策を提供し、介護現場の見守りを新たなステージへと導きます。前述の「ベッドセンサー選び方の視点」から見ても、WatchOverSmartは最適な選択肢となりえます。

独自優位性①:「人体」を直接捉える高精度検知で、誤報・失報を極力低減

WatchOverSmartのベッドセンサーは、マットレス上に直接敷く圧力センサーと静電センサーを組み合わせたダブルセンサーを採用しています。これにより、よりご利用者様の体表に近い位置で「人体」の動きや静電気を直接判定します。これは、マット下の振動検知に頼り「人体」を捉えきれず誤報や失報が避けられなかった従来のセンサーとは一線を画します。

WatchOverSmartは、ご利用者様のベッドからの起き上がりや離床の予兆を高精度に検知し、誤報・失報を極力低減します 。これにより、介護職員は「本当に必要な時」に介入でき、無駄な駆けつけによる負担を大幅に軽減しながら、見守りの質を飛躍的に向上させます。まさに介護職員の「目」に代わる道具として、介護ロボット本来の役目を果たします。

独自優位性②:寝具を選ばず、ご利用者様の快適な環境を維持

WatchOverSmartのベッドセンサーは、布状センサーのため、マットレス上に設置しても寝心地に影響を与えません。これは、センサーの存在をご利用者様に意識させることなく、自然な睡眠環境を維持できることを意味します。

さらに、従来のベッドセンサーでは併用が難しかったエアマットレス(例:CAPEスモールチェンジ ラグーナシリーズ 、moltenオスカーシリーズ など動作検証済み)との併用が可能です。もちろん、敷布団での利用もできます。

ご利用者様が使い慣れた寝具や、褥瘡防止のための特殊な寝具をそのまま利用できるため、環境変化によるストレスを最小限に抑えながら、安全で快適な見守りを提供します。

独自優位性③:誰でも簡単に設置可能、導入から運用までスムーズ

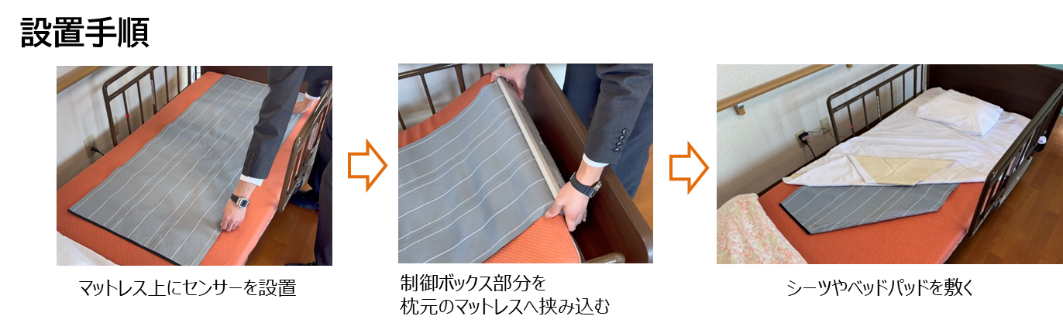

WatchOverSmartの導入時の負担は最小限に抑えられます。ベッドセンサーは、マットレスの上に敷き、電源を繋ぐだけで誰でも簡単に設置できます。設置方法が検知精度に影響しないため、専門知識がなくてもスムーズに導入・運用を開始できます。

さらに、導入プロセスにおいては、施設様にご記入いただく初期設定ヒアリングシート(施設のWi-Fi情報、ご利用者様情報、お部屋情報など)をOKIに送付いただくだけで、OKIが一括で登録作業を代行。製品到着後はセンサーを敷設しコンセントを差すだけで見守りを開始できるため、約半日(30床程度の場合)で敷設が完了するなど、導入から運用開始までの手間を大幅に削減します。

WatchOverSmartの信頼性と導入支援

WatchOverSmartは、その信頼性と導入のしやすさにおいても、施設運営を強力にサポートします。

公的な認証と登録による信頼の証:

WatchOverSmartは、介護施設での活用を前提に、一定の基準とユーザー評価に基づいて与えられる「公益社団法人かながわ福祉サービス振興会の介護・生活支援ロボット認証」を令和6年度に取得しました。この認証は、介護提供者から効果を認められた製品に与えられる「安心・安全・信頼のメルクマーク」であり、ユーザーサポートや現場でのサポートを確実に行うロボット機器であることを証明しています。

また、国内の福祉用具の情報を発信する「公益財団法人テクノエイド協会 福祉用具情報システム(TAIS)」にも登録されています 。登録情報には「設置が簡単、丈夫で長持ち、寝心地が良い、見守る人と見守られる人の見守りの不安を解消するベッドセンサー」と記されています。

導入を支援する補助金対象

WatchOverSmartは、令和7年度の介護ロボット等導入支援補助金の対象機器です 。これにより、介護施設の皆様は、国や自治体が提供する導入支援事業を活用し、より安価に先進的な見守りソリューションを導入することが可能です。

まとめ

いかがでしょうか。今回は、介護現場の見守り課題を解決するベッドセンサー選びのポイントと、OKIのWatchOverSmartがいかにその課題に対応できるかをご紹介しました。

ご利用者様の安全を守りながら、職員の方々の負担を軽減し、業務効率を向上させること。これらを実現するためWatchOverSmartは、確かな技術と現場視点に立った機能で、貴施設の介護現場に安心とゆとりをもたらします。

WatchOverSmartに関するお問い合わせや詳細資料のご請求は、ぜひお気軽にご連絡ください。

この記事に関連する情報(こちらもご覧ください)

PICK UP

その他の記事

TAG

キーワードから探す

RELATED ARTICLES

関連記事

CONTACT

OKI Style Squareに関するご相談・

お問い合わせはこちら