COLUMN

オープンイノベーションとは? 日本における現状や成功事例を紹介

「自社の技術だけでは新しい事業を展開するのに限界を感じている....」

「オープンイノベーションを推進したいけど、どうすればいいの?」

「オープンイノベーションで成功した事例を知りたい!」

従来のクローズドイノベーションが限界に達したことで、注目されているオープンイノベーションですが、具体的な方法が分からずにお悩みの方もいるのではないでしょうか。

オープンイノベーションとは、他の企業や組織などとタッグを組み、自社以外が持つ技術や知識を活用してイノベーション(革新)を創出することです。外部のリソースを活用することで、自社だけでは実現できなかった研究開発や技術革新を可能にします。

この記事では、オープンイノベーションに関する詳しい解説と日本における現状や実際の成功事例をご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

1.オープンイノベーションとは

オープンイノベーション(Open Innovation)とは、自社以外の技術や知識を活用しイノベーション(革新)を創出することです。アメリカの経営学者ヘンリー・チェスブロウが提唱した概念で、従来のクローズドイノベーションが限界に達したことから近年注目を集めています。

オープンイノベーションの定義

チェスブロウは、著書『Open Innovation -The New Imperative for Creating and Profiting from Technology』の中でオープンイノベーションを下記のように定義しています。

「オープンイノベーションとは、組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどの資源の流出入を活用し、その結果組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすことである。」

出典:オープンイノベーション白書 第二版|オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会(JOIC)、事務局 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

新しい製品やサービスの開発などイノベーション(革新)を創出することを目的として、企業の枠組みを超えて、自社以外の技術や知識を活用することが「オープンイノベーション」ということになります。

クローズドイノベーションとの違い

オープンイノベーションと比較される言葉に、クローズドイノベーションがあります。

クローズドイノベーションは従来型のイノベーション創出手法で、自社だけのリソース(人材・技術・アイデア等)を活用して新たな商品やサービスを生み出すことです。一方のオープンイノベーションは、組織の枠にとらわれずに外部のリソースを積極的に活用してイノベーションを生み出します。

オープンイノベーションとクローズドイノベーションの違いは以下の通りです。

| 要素 | オープンイノベーション | クローズドイノベーション |

|---|---|---|

| 重要な考え方 |

・社内外のアイデアを効果的に活用できるか ・より良いビジネスモデルを構築できるか |

・良いアイデアをたくさん製品化できるか ・イノベーションを早く市場に投入できるか |

| 人材 | 社内外にかかわらず優良な人材と連携する | 社内で優良な人材を持っている必要あり |

| 研究開発(R&D) | 外部研究開発・内部研究開発のいずれも同様に重要 | 自社で研究開発から販売まで行う |

| 外部資本の関与 | 重要 | 重要ではない |

| 知的財産 | 他社とも積極的にライセンス契約を締結する | 社内に限定して厳重に保護する |

オープンソースソフトウェア(OSS)との違い

オープンイノベーションと比較される言葉の一つにオープンソースソフトウェア(OSS)もあります。オープンソースソフトウェアとは、誰もが無料で使用できるようにソースコードが一般公開されたソフトウェアのことです。

チェスブロウは、どちらも知識や情報を組織内外で自由にやり取りし、共有する点は共通しているとしています。一方で、オープンソースソフトウェアは多くの場合、ビジネスモデルが欠如していると示しています。

オープンソースソフトウェアは単なるソフトウェアにすぎず、オープンイノベーションは「ビジネス創出の概念・考え方」といえるでしょう。

2.オープンイノベーションが注目される背景

1990年代以降、日本では研究開発の効率が急速に低下しました。この背景として、急速なグローバル化や、市場ニーズの多様化、新興国の台頭などがあげられます。これにより、あらゆる市場で製品ライフサイクルが短期化し、企業間競争が激化しました。企業はスピード感を持って新たな価値を創出することが必要になったのです。

私たちの生活の一部ともいえるスマートフォンを例に考えてみましょう。スマートフォンには、「通話機能」「データ通信機能」「カメラ」「それらを制御するソフトウェア」などの複数の技術が1台に搭載されています。これらすべての技術を1社の企業が実現することは困難であり、必然的に他社の技術や知識が必要となります。

もはや、これまでのビジネスモデルは通じない世界になってきているのです。イノベーションを創出するには自前主義を脱却し、国内外問わず優秀な人材や技術を取り込みながら、付加価値を創出することが重要といえます。

2003年、当時米ハーバード大学経営大学院の教員であったチェスブロウが「オープンイノベーション」の概念を提唱したことにより、世界的にオープンイノベーションが注目されることとなりました。

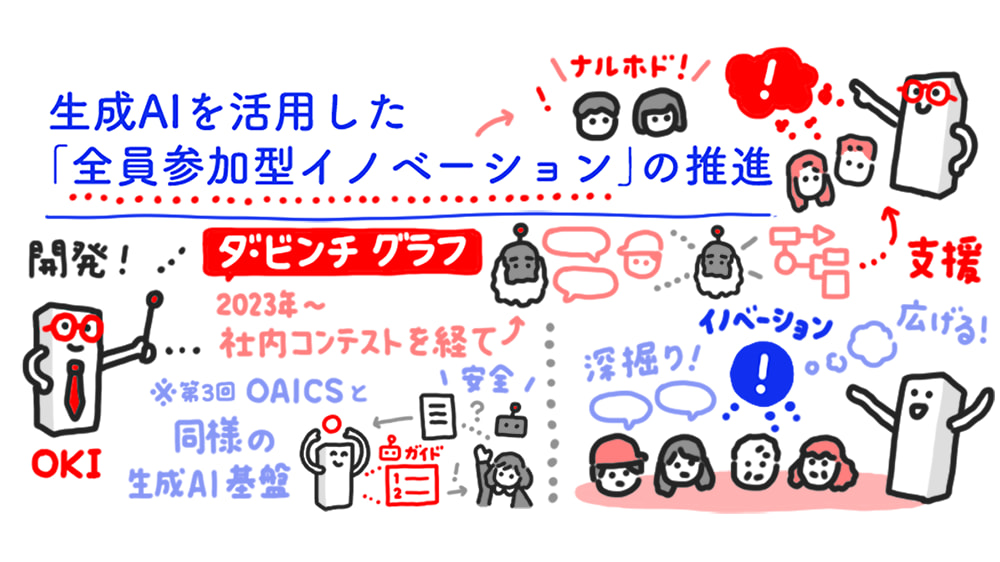

OKIでは、「オープンイノベーション」を通じ、共に社会課題解決に取り組む共創パートナーを募集しています。

自社のリソースだけにとどまらず、OKIが長年培ってきた技術力やインフラ構築ノウハウを掛け合わせ、新市場の開拓や新規事業開発におけるイノベーション創出を実現しましょう。

OKIでは、グローバル規格に則した独自のイノベーション・マネジメントシステム(Yume Pro)を導入し、共創によるコンセプト構築から事業化まで、現場の課題を解決する効率的なビジネス開発を実現します。現在も複数の分野で共創が進行しており、多くの事例が生まれ始めています。

OKIのイノベーション推進、OKIとの共創に興味のある方は、以下のページをご覧ください。

3.日本におけるオープンイノベーションの現状

日本でもオープンイノベーションが注目されつつあります。日本の経済再生の成長戦略である「日本再興戦略」においても、国の成長のカギを握るのはオープンイノベーションであると述べられており、政府もオープンイノベーションの取り組みを積極的に推進しています。

しかし、オープンイノベーションに取り組む企業は増えているものの、世界的にみると日本のオープンイノベーションは発展途上の段階といえるでしょう。日本企業のオープンイノベーションの実施率は、欧米と比較すると6割程度にとどまっています。

※画像引用:オープンイノベーション白書 第三版 日本におけるイノベーション創出の現状と未来への提言

4.オープンイノベーションの創出方法

オープンイノベーションは、主に以下の5つの要素で構成されています。

- 人材

- アイデア・マインド

- 知的財産

- 研究開発

- 市場

ここでは、それぞれをどのように活用してイノベーションを創出するのかについて解説します。オープンイノベーションの創出方法は、大きく分けると「インバウンド型」「アウトバウンド型」「連携型」の3つの方法があります。

インバウンド型

インバウンド型は、外部資源を社内に取り込み、イノベーションを創出する方法です。自社内で不足しているものが明確な場合に、業務提携や協業などを通じて外部パートナーから人材や技術などを補います。例として、企業が大学と協力し、研究成果を自社の製品開発に活用するといった方法があげられます。

インバウンド型を用いる場合の多くは、すでに事業戦略や実現方法が具体化しているため、競合他社へ情報流出を防ぐために、オープンイノベーションでありながらも水面下で実施されるのが特徴です。

アウトバウンド型

アウトバウンド型は、外部チャネルを活用して自社が持つアイデアや技術を外部に公開することで、イノベーションを創出する方法です。外部に公開することで興味を持ってくれた企業などと提携し、自社のリソースだけでは生み出せないアイデアを取り入れたり、新たな市場に参入したりします。

自社の特許権やノウハウなどを他企業に売却したり、使用を許可したりするライセンスアウトは、アウトバウンド型オープンイノベーションの一例としてあげられます。

連携型

連携型は、インバウンド型とアウトバウンド型の両方の要素を取り入れたイノベーション創出方法です。社内外で連携して共同開発を進めていきます。

連携型オープンイノベーションの例として、プログラマーや設計者などのソフトウェアの開発者たちが短期間で開発を進める「ハッカソン」があげられます。また、事業連携やジョイントベンチャー(JV)も連携型の手法です。

5.オープンイノベーションのメリット

オープンイノベーションには以下の3つのメリットがあります。

- 事業展開のスピードがアップする

- 自社にはない新たな技術と知識を獲得できる

- 低コスト・短期間での開発が可能になる

それぞれについて詳しくみていきましょう。

事業展開のスピードがアップする

オープンイノベーションで他の企業とタッグを組むことで、事業展開のスピードを上げることが可能です。自社内で新規事業を立ち上げようとなると、技術を一から研究・開発していく必要があります。新たな切り口を見つけるのに時間を要すこともあるでしょう。

オープンイノベーションを活用して、他の企業の技術やノウハウを取り入れることで、その分事業展開のスピードを縮めることが可能になります。市場環境の変化が激しいグローバル社会において、迅速に変化に対応して新たな価値を生み出すことが非常に重要です。

自社にはない新たな技術と知識を獲得できる

オープンイノベーションを活用することで、自社が持っていない新たな技術や知識・ノウハウを獲得できます。自社の技術や知識だけでは開発が難しい事業にも挑戦できるのがメリットといえます。

また、オープンイノベーションによって獲得した技術や知識・ノウハウは社内に蓄積され、自社内の組織や人材育成の新たな基盤にもなるでしょう。

低コスト・短期間での開発が可能になる

基盤のない状態からすべて自社のみで開発?リリースまで行う必要のあるクローズドイノベーションでは、多大な時間とコストを要します。オープンイノベーションを活用することで、他の企業の技術や知識・ノウハウを借りることができるため、短期間での開発が可能になります。

専門的な知識や技術が必要な場合でも新たに人材を採用する必要がなく、人件費や研究開発費を削減することができ、コスト面に関してもメリットが大きいのがオープンイノベーションです。

OKIでは、「オープンイノベーション」を通じ、共に社会課題解決に取り組む共創パートナーを募集しています。

自社のリソースだけにとどまらず、OKIが長年培ってきた技術力やインフラ構築ノウハウを掛け合わせ、新市場の開拓や新規事業開発におけるイノベーション創出を実現しましょう。

OKIでは、グローバル規格に則した独自のイノベーション・マネジメントシステム(Yume Pro)を導入し、共創によるコンセプト構築から事業化まで、現場の課題を解決する効率的なビジネス開発を実現します。現在も複数の分野で共創が進行しており、多くの事例が生まれ始めています。

OKIのイノベーション推進、OKIとの共創に興味のある方は、以下のページをご覧ください。

6.オープンイノベーションのデメリット

一方、オープンイノベーションには以下の3つのデメリットがあります。

- 情報漏洩のリスクがある

- 収益を分配する必要がある

- 自社の開発力の低下を招くこともある

それぞれについて詳しくみていきましょう。

情報漏洩のリスクがある

オープンイノベーションでは自社の技術やノウハウを他の企業や組織に共有するため、情報漏洩のリスクが0ではありません。協業パートナーと守秘義務契約を締結するのはもちろんのこと、外部と共有する領域を明確にし、システム上のセキュリティ対策も万全に整えておくことが重要です。

また、情報漏洩を防ぐためには、自社の「コアコンピタンス」を守るという観点を大切にしましょう。コアコンピタンスとは、企業の中核となる強みのことで、競合他社よりも圧倒的に優れている技術や能力を指します。これらが外部に流出してしまうと、自社の競争力低下に繋がりかねないためです。

収益を分配する必要がある

自社のみの開発であれば収益は全て自社のものとなりますが、オープンイノベーションでは他の企業など外部とタッグを組んで新たな事業を確立するため、収益も分配する必要があります。

オープンイノベーションによりコストも削減できるため、収益の分配が必ずしもデメリットとなるわけではありませんが、利益率が低くなりすぎないように注意が必要です。

収益に関しては、トラブルを招きやすい事項でもあるため、あらかじめ双方でしっかりと協議しておきましょう。

自社の開発力の低下を招くこともある

オープンイノベーションで外部に頼りきってしまうことで、自社での開発力低下を招くリスクがあります。自社の開発力低下を防ぐためには、外部の力ばかりに頼るのではなく、自社の開発力を向上させる取り組みも行うことが大切です。

オープンイノベーションに取り組むべきか否かは事前に入念に検討し、自社のリソースだけでは開発が難しい場合に限って外部リソースを活用すると、このリスクを減らせるでしょう。

7.オープンイノベーションを成功させるためのポイント

オープンイノベーションを成功させるためのポイントとして、以下の3つをご紹介します。

- 目的・ビジョンを明確にして社内の風土づくりをする

- オープンイノベーションの専門組織を設置する

- オープンイノベーション促進税制を活用する

それぞれについて詳しく解説していきます。

目的・ビジョンを明確にして社内の風土づくりをする

協業の目的や期待する効果を明確にして取り組むことが、オープンイノベーションを成功させるためのポイントの1つです。

クローズドイノベーションが中心だった企業では、オープンイノベーションという新しい取り組みに抵抗を持つ人が出てくることもあるでしょう。そのため、経営層を含めた社内全体で目的・ビジョンをしっかりと共有して、失敗を恐れずにイノベーションを推進する組織風土づくりが大切です。

OKIでは、「オープンイノベーション」を通じ、共に社会課題解決に取り組む共創パートナーを募集しています。

自社のリソースだけにとどまらず、OKIが長年培ってきた技術力やインフラ構築ノウハウを掛け合わせ、新市場の開拓や新規事業開発におけるイノベーション創出を実現しましょう。

OKIでは、グローバル規格に則した独自のイノベーション・マネジメントシステム(Yume Pro)を導入し、共創によるコンセプト構築から事業化まで、現場の課題を解決する効率的なビジネス開発を実現します。現在も複数の分野で共創が進行しており、多くの事例が生まれ始めています。

OKIのイノベーション推進、OKIとの共創に興味のある方は、以下のページをご覧ください。

オープンイノベーションの専門組織を設置する

オープンイノベーションでは多くの人が関わるプロジェクトとなるため、推進役となる「オープンイノベーションの専門組織」を設けることが成功させるためのポイントです。

オープンイノベーションの専門組織を設置し、ミッションを明確にすることで、スピード感をもって進めることができるようになるでしょう。ここに在籍する人材は、他企業などとの橋渡し的な役割も担う重要なポジションとなります。できれば他部署との兼任ではなく、専任として配置することをおすすめします。

オープンイノベーション促進税制を活用する

オープンイノベーションを成功させるために、経産省による「オープンイノベーション促進税制」を活用するのも一つの手です。

オープンイノベーション促進税制とは、国内の対象法人が、オープンイノベーションを目的としてスタートアップ企業の株式を取得する場合、取得価額の25%を課税所得から控除できる制度です。

所得控除上限額は、1件当たり25億円以下。対象法人1社・1年度当たり125億円以下になります。

出資行為の要件は、以下の通りです。

- 1件あたりの出資金額下限:大企業は1億円、中小企業は1千万円(海外企業への出資は一律5億円)

- 資本金増加を伴う現金出資(発行済株式の取得は対象外)、なお純投資は対象外

- 取得株式の3年以上(令和4年3月31日までの出資については、5年以上)の保有を予定していること

オープンイノベーション促進税制は、令和4年度税制改正において、令和6年3月31日まで制度を延長することが決定しています。

8.オープンイノベーションの成功事例

近年は日本国内でもオープンイノベーションが推進されており、さまざまな成功事例が存在します。ここでは、6つの成功事例を紹介していきます。

産学官連携によるアバター技術(遠隔存在技術)の宇宙開発

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)とavatarin株式会社は、アバター技術(遠隔存在技術)を活用した宇宙開発・宇宙関連事業の創出を目指す「AVATAR Xプログラム」を立ち上げ、大分県をはじめとする約35社による産官学連携によるコンソーシアムを発足。宇宙航空分野のみならず異分野やスタートアップも含めた連携を実施。

2020年には宇宙および地上でアバター実証を実施し、コロナ禍における幅広い分野で社会的ニーズに貢献しました。今後も宇宙関連ビジネスにとどまることなく、地上での社会課題解決に貢献することが期待されています。

画期的な呼吸メカニズム「腸換気技術(EVA法)」の実用化

東京医科歯科大学の武部貴則教授らの研究チームは、肺に依存しない呼吸メカニズム「腸換気技術(EVA法)」を開発しました。体内に存在する器官を転用し、失われた臓器機能を補うもので、呼吸不全などの治療に有効な画期的な技術です。

製薬企業や浣腸専門会社等と共に開発・製造した事例であり、世界に先駆けて確立されたスピード感のある取り組みとして賞賛されています。臨床試験までは通常5~10年程度かかるとされていますが、この事例ではクラウドファンディングなども活用し、たったの1年で目処を立てました。

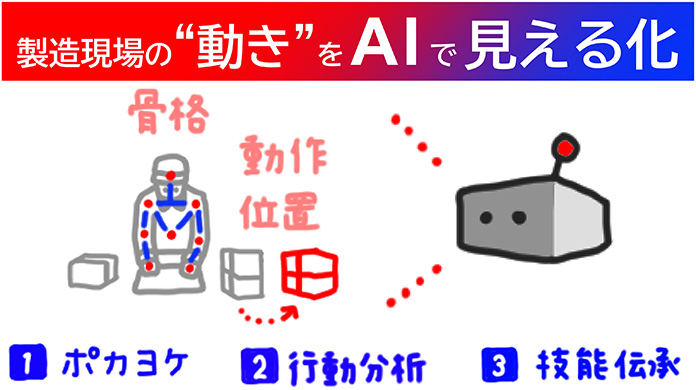

AIによる配送計画自動化アルゴリズムの開発

沖電気工業株式会社(OKI)と株式会社ロンコ・ジャパンは、熟練社員の高齢化により人材不足が課題となっている物流業界において、AIによる配送計画の自動化を実現しました。

OKI独自のアルゴリズム「コスト最小型ルート配送最適化AI」により、複数車両で荷物を配送する分割配送にも対応し、配送の効率化を可能にしました。

両社の経験と技術を組み合わせることにより、物流業界の人手不足や配送効率の悪化といった社会課題の解決に繋げたDX推進事例です。

Yume対談「ロンコ・ジャパン×OKI 物流DXを推進する共創の現状と未来」

健康行動を促す行動変容アプリの効果を実証

沖電気工業株式会社(OKI)と鹿島建設株式会社は、健康行動を促す行動変容アプリの効果の実証実験を実施。鹿島建設のオフィスビルにおいて、建物内に設置したセンサーやカメラから、ワーカーの行動情報を収集し、階段利用などの健康行動を誘発するメッセージをスマートフォンに通知できるようにしました。このことにより、階段利用者が約40%増加するという効果が得られ、健康についての意識向上に繋げることに成功しました。

今後、本サービスを積極的に提案することで、働く人々の健康性や快適性に配慮したスマートビルを構築し、建物の付加価値向上につなげていくことが予定されています。

行動変容技術を活用して睡眠改善の効果を実証

沖電気工業株式会社(OKI)と京都大学、株式会社ヘルステック研究所はスマートフォンアプリを通じて個別化された行動変容メッセージを送る「睡眠プロンプトアプリケーション」を共同開発しました。京都大学で臨床試験を実施し、有用性が実証されています。

近年、不眠症は増加傾向にあり、特に労働者の不眠は人的および社会経済的損失をもたらすため、重要な社会課題となっています。これまで症状の軽い不眠を含む臨床試験での有効性は十分実証されていませんでしたが、3者の知識と技術力を組み合わせることによりイノベーションを創出した事例の1つです。

9.オープンイノベーションを活用して新たな事業展開に挑戦を

オープンイノベーションを活用することで、自社の技術や人材をより有効的に活かすことができ、新たな事業展開が可能になります。オープンイノベーションは、日本国内でも注目が高まっており、企業が新しい時代とともに成長し続けるために非常に重要といえるでしょう。

OKIでは、グローバル規格に則した独自のイノベーション・マネジメントシステム(Yume Pro)を導入し、共創によるコンセプト構築から事業化まで、現場の課題を解決する効率的なビジネス開発を実現します。現在も複数の分野で共創が進行しており、多くの事例が生まれ始めています。

OKIのイノベーションについて詳しく知りたい方は、ぜひ以下のページもご覧ください。私たちと一緒にイノベーションを創出していきましょう。

PICK UP

その他の記事

TAG

キーワードから探す

RELATED ARTICLES

関連記事

CONTACT

OKI Style Squareに関するご相談・

お問い合わせはこちら