竹とんぼ作りの様子 |

的当てゲームも行いました |

2002年11月10日(日)、沖電気小金井研修センター(東京都小平市)にて、「2002竹とんぼ大会」を行いました。東京都下の児童養護施設の子どもたち34名と、OKIグループの従業員や施設職員の方々、その他のボランティアのみなさん16名が参加しました。

このイベントは、様々な事情で両親と一緒に暮らすことができない児童養護施設の子どもたちを招待して、ボランティアのみなさんと一緒に、竹とんぼを作って飛ばしたり、あやつり人形を作ったりして、楽しいひとときを過してもらおうと毎年、11月に実施しています。例年は、子どもたちとボランティアのみなさんの人数がほぼ一致していましたので、ペアを組むことができましたが、今回は、ボランティアのみなさんの人数が少なかったので、参加者全員を5つのグループに分け、それぞれのグループの子どもたち2名に対し、ボランティア1名が付くという形をとりました。今回も「国際竹とんぼ協会」のみなさんや「江戸糸あやつり人形」のみなさんに協力いただきました。

午前9時15分、参加者集合。ボランティア、小学校4年生以上、小学校3年生以下の人数が均等に5グループに分かれるように、くじ引きをして、席についていただきました。国際竹とんぼ協会のみなさんのご指導による「竹とんぼ」作りの開始です。協会のみなさんに事前に準備していただいた「竹とんぼキット」(羽と軸)の羽を先ず作ります。四隅を紙やすりを使って丸く安全にします。次に、中心に銀紙を巻いてチャッカマンであぶり羽によじりを入れます。軸を差し込んで、空き缶の上で羽の左右のバランスを確認します。左右の羽が水平になるまで重い部分を削ります。バランスが取れれば、羽と軸を接着剤でくっつけ、数分待ち、色をつければ完成です。毎回参加してくれる子どもたちは慣れたもので、指導もいらないほどです。

予定よりも早い時間に全員の竹とんぼ作りが終わり、グランドへ出て飛ばしました。軸をこすって飛ばす竹とんぼの飛ばし方の分からない子どももいましたが、少しずつうまく飛ばせるようになりました。グランドでは、的あてゲームも行いました。数メートル離れた場所から竹とんぼを飛ばし、縦横1メートル程度の的の回りに、ひもで40cm程度の囲いを作り、この中に止まればキャラメル1個を獲得できます。何個も当てた子もいれば、1個も当たらない子もいました。不公平になりはしないかと最初は心配でしたが、そんな様子もなく、みんなが何度も何度も挑戦してくれたのが印象に残りました。

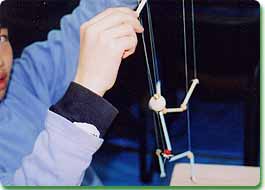

こんなあやつり人形を作りました |

人形劇の間も

人形作りに大奮闘いただきました |

12時、食堂で昼食。12時45分、午後の部の開始です。ストローやビーズを使ったあやつり人形作りに挑戦しました。この人形は、「江戸糸あやつり人形」のみなさんに今日のために考案していただいたものです。私も事前に試作してみましたが、完成まで1時間以上かかってしまいました。低学年の子どもたちがこれを一人で作ることは、不可能と知っていましたので、ボランティアのみなさんには、子どもたち全員が1つの人形を持ち帰ってもらえるよう大奮闘していただくようお願いしました。予定した1時間30分の作業時間を延長して、2時間にしましたが、それでも完成しない子どもたちもいました。3時45分からは、グランドで、「江戸糸あやつり人形」のみなさんによる人形劇の開始の時間でしたが、完成しない子どもたちについていただいたボランティアのみなさんには、その間も作業をお願いし、やっとのことで、子どもたち全員に1つの人形を完成させることができました。

「江戸糸あやつり人形」のみなさんは、9月9日から10月2日に行った南米公演(ブラジル、ボリビア、ペルー)、その後の10月10日から11月6日までの北中南米公演(アメリカ、メキシコ、エクアドル、トリニダードトバゴ、チリ、コロンビア)を終えて帰国されたばかりでしたが、「酔いどれ」、「かっぽれ」、「獅子舞」、「かみなり」と楽しい出し物で日本の伝統芸能を披露していただきました。

午後の部終了後の懇親会では、「国際竹とんぼ協会」のみなさんより、「名人の作った竹とんぼ」を、子どもたち一人に一つずつプレゼントしていただきました。また、OKIよりは、東久留米の知的障害者授産施設で作ったパンと筆記用具をプレゼントしました。

人形劇「酔いどれ」より |

| <参加いただいた児童養護施設> |

| 救世軍世光寮、光明会杉並学園、今井城学園、生長の家神の国寮、朝陽学園 |

| <参加いただいたボランティア> |

| OKIグループ(5名)、日本民際交流センター(1名)、ユース・エンディング・ハンガー(1名)、施設職員(8名)、国際竹とんぼ協会(6名)、(株)クラシアン(元骨髄移植推進財団)(1名) |

|

|