OKIの人たちは日々、どのような気持ちで仕事に取り組んでいるのか。仕事に対するスタンスや業務内容について、ライターを含め、さまざまな立場の人たちがインタビューをしていきます。

今回は、生産調達統括本部先端生産技術開発部の中島さんに、娘さん二人が迫りました!

中島さん

生産調達統括本部先端生産技術開発部

工場の生産課題を抽出し、先端技術を用いて解決する「スマート工場」のプロジェクトに携わる。物心ついた頃からモノづくりに興味があり、パソコンを自作した経験も。「使ってくれる人が喜んでくれるモノづくり」をモットーに日々の業務に打ち込んでいる。

好きな音フライス盤や旋盤で、よく切れる刃物でアルミを削る音

まずはライターが、中島さんの仕事内容について伺います。

生産課題を解決するスマート工場

-現在担当されている業務内容について教えてください。

中島さん(以下、敬称略) 現在、私は2021年に新設された、先端生産技術開発部に所属しています。OKIグループの工場全体をスマート工場化するミッションを担っています。具体的には、各工場で共通の問題となっている人手不足や、高齢化、属人化などといったことから生産課題を抽出し、先端技術を用いて解決する活動を進めています。

-後期高齢化社会や少子化によって生じる課題などの解決に取り組んでいるんですね。

中島 その取り組みの一つとして、自律型自動搬送ロボット(AMR)を活用した物流の自動化に着目しています。

-ロボットが全自動で荷物を運んでくれるんですよね。具体的にはどのような働きをするのでしょうか。

中島 工場内の工程間の搬送など、従来は人が行っていた「付加価値のない作業」を自動化しています。

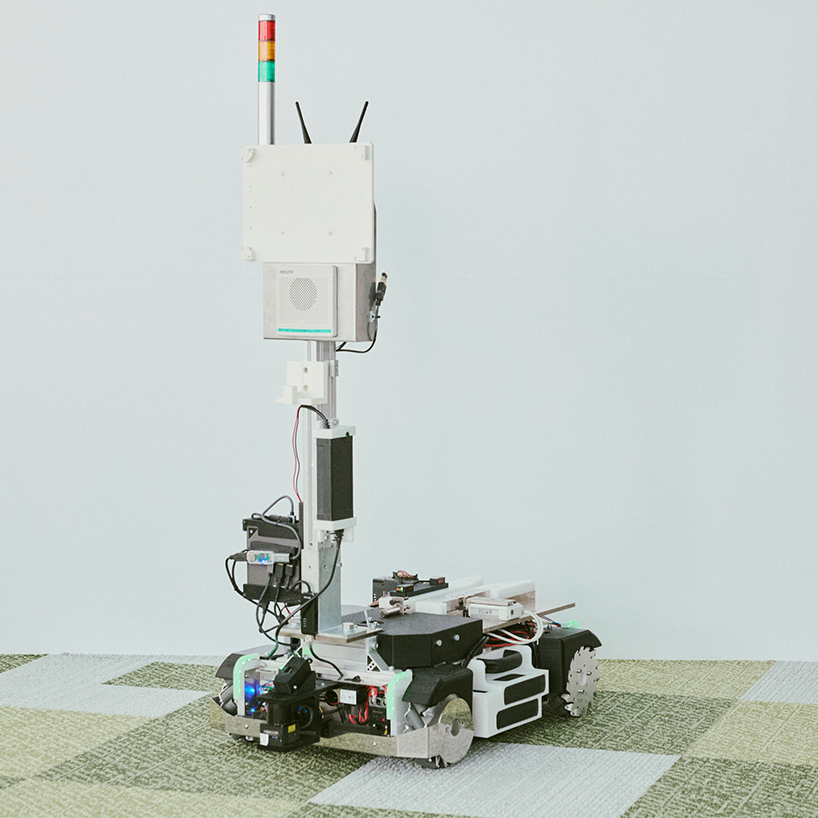

-これが実際に使用されているロボットですか?

中島 これはいちばん最初に作ったものです。ロボット自体は外部から調達しています。これに合わせてOKIで統括制御ソフトを開発してロボットに組み込み、複数の工場で利用できる統合システムとして提供しています。

-工場によって求めるシステムも変わってくると思いますが、どう対応しているのでしょう。

中島 それぞれの要望に合うようヒアリングを重ね、統括制御をするシステムは共通にしながら、個々のニーズに合ったシステムのロボットを提案しています。

人情と先見の明を誇るOKIの取り組み

-OKIに入社したのはいつ頃でしょうか。

中島 14年前、東日本大震災の前の年に入社しました。

-入社したきっかけは何だったのでしょう?

中島 もともと別の会社で、1品ものの設備を作る仕事をしていたのですが、リーマンショックの影響で会社が倒産してしまったんです。そのとき、取引先として関わっていたOKIの担当者から「うちで仕事を続けてみないか」というお話をいただいて、入社に至りました。

-OKIの情の篤さも感じますが、中島さんの仕事ぶりを評価しての提案だったんでしょうね。入社してからは何に取り組まれたのでしょうか。

中島 最初に担当したのは、半導体工場の工程管理システムの開発です。半導体工場には様々なメーカーの設備がありますが、品質を安定させる為に必要なデータの収集を人力で行っていて、かなり手間のかかる状態でした。それに対し、設備のデータをリアルタイムで収集・可視化するシステムを構築する、今で言うところの「IoT」の開発を行っていました。

-「IoT」は昨今主流になってきましたが、OKIでは10年以上前から着目し、いち早くその技術を活用できるよう取り組んでいたんですね。

「やってみよう」が実現できるOKIの仕事

-OKIで働いていて、どのような社風の会社だと感じますか。

中島 OKIは、さまざまなことにチャレンジさせてくれる自由度の高い会社だと感じています。

-仕事の流れはどのように進められているのでしょう。

中島 細部に分解されたタスクをこなしていくというよりは、ざっくりとした目標を与えられて、あとは現場任せ、といった振り方が多いです。プロジェクトを任されたら、自分たちで課題を分解し、解決策を考えていくというのが主流です。

-自分たちでアイデアを出しあい、形づくって磨き上げていくんですね。

中島 一見、雑な仕事の投げ方に見えるかもしれませんが、自分のアイデアや「これをやってみたい」という思いを「いいね、やってみよう」と尊重してくれる柔軟な環境なので、僕はとてもワクワクしながら働いています。

-「スマート工場」プロジェクトもそのような動きで進められたのでしょうか?

中島 そうですね。「OKIグループの工場を横串でスマート工場化してください」という言葉だけポンっと渡されただけでした。

-「スマート工場ってなに?」ってなりませんでしたか?

中島 なりましたね。メンバーたちと「スマート工場ってなんだろう」「スマートって言うくらいだしロボットが必要なんじゃない?」「ロボットを工場に入れたとして何ができるのだろう」なんて話し合ったり、工場へ意見をヒアリングして、「モノを運ぶこと」という指標を自分たちで組み立ててプロジェクト化していきました。

-困難を感じたことはありましたか。

中島 はじめは、システムの導入を工場の方に提案しても「そんなものがなくてもモノは作れる」と頑なに受け入れてもらえませんでした。

-マイナスな意見を持つ人たちに、どのようなアプローチをしていったのでしょう。

中島 「このロボットは絶対に工場の環境を良くする」という確信があったので、信念を持ってアプローチをしました。実際に働いている各工場の社員に「何か困っていることありませんか」など地道にヒアリングしました。

-現場へ直接アタックしたんですね。

中島 現場で「トラブルが多くて使えない」と言われたことがあります。その際は工場にデバッグ場所(対策本部の場所)を作ってもらい、毎日張り付いてトラブルシューティングをやっていましたね。その甲斐あって、現在はほとんどトラブルが起きなくなり、現場の人に「無いと困る」と言っていただけるようになりました。

-努力が報われた瞬間ですね。嬉しかったですか?

中島 嬉しかったですね。怒って反発していた人が「これは素晴らしいよ」と褒め称えてくれるほど、気持ちを変えることができたわけですから。

良いモノをチームで作るために必要なこと

-NHKの番組『魔改造の夜』では「シャボン玉ロープ シャボン玉伸ばし走」というテーマにコアサブリーダーとして参加されていましたね。どのようなことを行っていたのでしょうか。

中島 メカニカル、ソフト、電気といった各分野の専門家それぞれに課題を与えて、総括する役割を担っていました。その中で僕が意識したことは、メンバー同士のつながりを作り、横の連携を促すことです。メンバーそれぞれはその部門のプロフェッショナルですが、自分の分野以外は専門外で、彼らも知らないことばかりなんです。

-なんだか意外です。どの分野においても詳しいのだと思い込んでいました。

中島 電気のことでわからないことがある、と言う人がいれば「じゃあ本人に聞いてみよう」と直接話し合いをするよう促して、チーム全体の団結力を高める環境づくりをしていました。

-チーム活動をする上でとても重要な役割ですね。

中島 良いモノを作ることに、メカニカルもソフトも関係ないんです。それぞれの垣根を越えて全員の知識と技術を最大限に発揮できないと勝てないと感じていたので。

-勝ちにこだわっていたんですね。

中島 もちろんです! でも本番、実験での傾向と違った結果が出たときは悔しさを感じましたね。

-『魔改造の夜』もそうですが、開発をしていく中でリミットが近かったり、予算が足りないなどして、どうしても泣く泣く妥協しなくてはならないといった部分も出てくるかと思います。その悔しさや憤りを、どう乗り越えていますか。

中島 開発をしているとき、僕は使ってくれる人のことを常に想像しています。「これは便利だ」「これがあってよかった」と思っていただけるモノを目指して作っているので、方針変更だったり思惑通りに行かないことがあっても「お客様に喜んでもらえる」ことをゴールにひたすら走り抜けますね。

モノづくりを目指す若者へ伝えたいこと

-『魔改造の夜』では大学生チームとも競争していましたが、若者がモノづくりに取り組んでいる姿を見て、どう感じましたか。

中島 自分の青春時代を思い出しましたね。上手くいかなかったり、悔しかったり・・・・・・。そんなほろ苦いことを経験した身として、頑張れ! と激励したくなりました。

-これからOKIで活躍をしていこうと考えている若者にメッセージをいただけますか。

中島 モノづくりをしていくにあたって、「問題」と「課題」と混同しないことを意識してほしいですね。なにか「問題」が起きているとしたら、なぜ「問題」が生じているのかを分解し、解決策を導き出すことが「課題」です。

-「問題」とは現状と理想のギャップで、「課題」とはそのギャップを埋めるために何をするべきかを宣言すること、というわけですね。

中島 「課題」を達成することで「問題」が初めて解決されます。「問題点管理」と呼ばれるこの考え方が、実はあまり浸透していなくて。

-「問題」と「課題」を混同してしまうと結局何をすればよいのかが曖昧になって、何も解決されない、という結果になりがちですよね。

中島 そうなんです。モノづくりをする上で、「問題」と「課題」を明確に分けることをしっかりと理解してほしいです。それから、日本人のエンジニアにしかできないことを誇りに思ってほしいですね。

-日本のエンジニアの特徴はなんでしょう。

中島 使う人のことを考え、試行を重ね、フィードバックした部分を改善して、また相手の立場になって考え、また改善していく・・・・・・といった地道なことを続ける「実直さ」が日本の技術者の強みです。

-中島さんが「スマート工場」の開発でずっとやられていたことですね。

中島 そうですね。僕がずっと続けていたことは昨今※「アジャイル開発」という名称で呼ばれており、これは日本で生み出された開発手法なんです。

-最先端な取り組みが日本発祥というのは、日本のエンジニアとして誇らしいことですね。

中島 これからの日本を支えてくれる若者には、何もかも欧米式にやるのではなく、日本式の開発手法にも誇りを持って取り組んでいってほしいですね。

※工程を細かく分けて構築させるシステム開発の手法。問題が生じたりシステムを変更させる時、一から手直しする手間がかからず、柔軟に仕様変更が行える。

ここでバトンタッチ!

ここからは、中島さんの2人の娘さんにインタビュアーをバトンタッチ!

お父さんの仕事に関する疑問を聞いてもらいます。

妹

どうしてこの仕事をはじめたの?

中島

子どもの頃からお父さんは何かモノを作ることが好きで、周りの人たちよりもちょっと得意だったからモノづくりの仕事をしようと思ったんだ。

妹

どんな動きをするロボットをつくっているの?

中島

縦横無尽に動くロボットをつくっているよ。普通の車とちょっと違って、このロボットは真横にも動くんだ。今はリモコンで動かしているけれど、お父さんが作っているソフトは、自動で工場の中を勝手に動くんだよ。

姉

自動で動いて何をするの?

中島

工場ってモノを作っている場所なんだけど、作ったものを次の人に受け渡しながら完成させていくんだ。その受け渡しを人間がやるんじゃなくてロボットがやってくれるんだよ。

妹

なぜ光っているの?

中島

光らせたかったから。かっこいいでしょ?

妹

どうやって作るの?

中島

使う人のところに行って、「なにか困っていませんか」「どういう機能がついていたらいいですか」って聞くんだ。

妹

なぜ聞くの?

中島

何に困っているのかは、使う人でないと分からないからだよ。しっかりと聞き取って、その工場に合ったロボットを作っていくんだ。

姉

OKIで働いてどれくらい?

中島

14年くらいだね。

姉

なぜそんなに長く働いているの?

中島

君たちが生まれてお金を稼がなきゃならなくなったからだよ(笑)。お父さんは子どもの頃からパソコンを触っていたから、パソコンに関係するお仕事を長年続けているんだ。

姉

仕事をしていてどんなときが楽しい?

中島

自分の頭の中で考えていたプログラムを作って、それが思った通りに動いたとき、喜びを感じるよ。考えていることを思い通りに動かすのってそんなに簡単じゃないんだ。だから上手くいったときはすごく嬉しいし、楽しいね。

妹

悲しいことはある?

中島

仕事をしていて悲しくなることはないかな。いつもワクワクしながら取り組んでいるよ。

妹

働いていて感動したことはある?

中島

お父さんが作ったモノを、使ってくれた人が「すごく使いやすい」「便利になりました」って言ってくれた時はとっても感動するよ。

ここでバトンタッチ!

ここからは、中島さんが娘さんたちへインタビュー。

二人の目に自分はどんな風に映っているのかが解き明かされます!

中島

お父さんの仕事、どう思う?

姉

難しそう。

妹

私は楽しそうだなって思った。

中島

お父さんも参加した『魔改造の夜』の放送を見て、どう思った?

姉

面白かったし、お父さんが出ていて嬉しかった

妹

マシーンが登場したシーンがかっこよかった。

妹

なぜ良い結果が出せたの?

中島

それはとても頑張ったからだよ。

姉

なぜそんなに頑張ったの?

中島

勝ちたかったからだよ。だから結果が出たとき、とても嬉しかったよ。

矢継ぎ早に質問する妹さんと、核心を突く問いかけをするお姉さんの疑問は、大人では考えつかない意外な視点のものばかり。思わずハッとするような瞬間もあり、さまざまな角度から中島さんのことを知ることができました。

仕事モードと家族モードの時の表情の移り変わりが見られるのも、このインタビューならではのもの。

関わる人々それぞれに、さまざまな表情を見せてくれる中島さんのモノづくり活動に今後も期待です。

親子対談第二弾 公開中!

親子対談第二弾はエンタープライズソリューション事業部開発統括部プロダクト開発第一部の涌嶋さん親子にご協力いただきました!「OKIの技術はすごいんだよ 家族だから聞けるOKIのホンネ」もぜひお楽しみに!