loading

NHK「魔改造の夜」×OKI

プロジェクト概要

身近な物が“怪物マシン”に変貌するNHKの⼈気番組「魔改造の夜」。

この挑戦的な舞台に、

OKIのエンジニアたちが参戦。

試⾏錯誤を重ねながら

“限界突破”に挑戦した

開発ストーリーは、

OKIのモノづくりのDNAそのもの。

本サイトでは、プロジェクトに関わったメンバーの声や動画コンテンツを通じて

「モノづくりが好き・楽しい」という技術者たちの熱い想いをお届けします。

失敗が許される環境の中で、

エンジニアたちの情熱と技術が詰まった挑戦を、

ぜひご覧ください!

― NHK「魔改造の夜」

とは?

技術と経験、創造力を融合してお題に挑む、

技術開発エンターテインメント番組

超一流のエンジニアたちが極限のアイデアとテクニックを競う技術開発エンタメ番組、NHK「魔改造の夜」。「子どものおもちゃ」や「日常使用の家電」が、えげつないモンスターへと“魔改造”されます。世界中でここにしかない興奮と感動の夜会で、アツく濃厚な戦いが繰り広げられます。

本サイトは、番組内容の

ネタバレを含みます

※メンバーの所属はプロジェクト時の情報です

― プロジェクトメンバーの証

OKIの歴史の第一歩となった電話器。

黒電話と呼ばれたアナログ電話をモチーフに、魔改造によって悪魔になったロゴデザインを制作。

このバッジをつけているメンバーのみが「YAKAIプロジェクト」としてコミュニケーションを取り、秘密プロジェクトに参画した。

目次

CONTENTS INDEX

OKIが挑戦した理由、それは モノづくり魂の再生

エンタープライズソリューション事業部/

副事業部長

佐藤 義則

YOSHINORI SATO

1986年OKI入社。銀行向け、流通向け現金自動預け払い機(ATM)の開発を20年間担当。その後、海外向けATMの開発に従事。2016年から主に高崎地区を拠点としたハードウェア製品の開発を統括する業務に従事し、2024年より現職。エンタープライズソリューション事業部のATM、釣銭機、自動券売機などの自動化機器のハードウェア事業および海外事業を主に担当。

INTERVIEW

本プロジェクト発起人の一人である佐藤プロジェクトリーダーの熱い想いと共に、挑戦の軌跡を振り返ります。エンジニアたちの胸の奥に秘められていたモノづくりへの情熱は、いかにして燃え上がったのか。そして、そのチャレンジは私たちに何を教えてくれるのか。参加者たちの“モノづくり魂”再生の物語を、ぜひご一読ください。

挑戦への序章

- 現場の閉塞感を打破したい

- 今回この番組に出ようと思われた、そもそものきっかけは何だったのでしょうか?

-

きっかけはモノづくりを支えている技術者たちが元気のないことに、胸を痛めていたことでした。「モノづくりが好き」という純粋な想いを抱いてOKIに入社してきた仲間が、日々の業務に追われる中でいつの間にかその輝きを失ってしまっているのではないか。そう感じていました。

もちろん、メンバーが悪いわけではありません。むしろ、上に立つ私自身の責任だと強く感じていました。コンプライアンスやガバナンスが重視されるあまり、そして、失敗を許容しない社会の風潮が強まる中で、組織全体が、そして私自身も、リスクを避ける方向に傾いてしまっていた。

その結果、「チャレンジしたい」という気持ちが置き去りにされ、「言われたことをきちんとこなす」だけの、いわば「置きにいく設計」ばかりをさせてしまっているのではないか?本当に楽しく仕事をしているのだろうか?そう自問自答する日々でした。

そして、この状況を何とか変えたい、モノづくりの情熱をもう一度呼び覚ましたい、という強い想いがずっとありました。私自身の定年も目前に迫っていましたから、残された時間で、何か意味のあることを成し遂げたいという焦りもありました。

- 具体的に、どのような状況を変えたいと思われていたのでしょう?

-

世の中に出てから発生する製品問題は、もちろん許されません。しかし、開発の過程におけるミスや手戻りまで過剰に避けようとする風潮が、現場の創造性を萎縮させてしまっているように感じていました。

効率化や生産性の追求はもちろん大切ですが、それを重視するあまり、モノづくりの本質である「試行錯誤」や「挑戦」が置き去りにされてしまっているのではないか。そんな危機感を抱いていたのです。

本当は日々の業務の中で、自由にチャレンジできる環境を作ることが理想です。しかし、現実にはさまざまな制約があり、なかなか難しい。そんな葛藤の中で、今回の番組への参加が一つの光となるかもしれないと感じたのです。

- 「魔改造の夜」への参加は、どのように決まったのでしょうか?

-

実は私が4年ほど前に高崎事業所で始めた「i+」という取り組みが、今回の参加に繋がるきっかけの一つです。「i+」とは、「毎週木曜日の午前中は、設計者が自由に何をやっても良い」という時間。アイデアやイノベーションを生み出すための、いわば「遊び心」を大切にする時間として設けました。

そんな中、人事総務部(当時)の末岡さんと加藤さんの二人が、「魔改造の夜」への出場を模索しているとの話を耳にしました。二人の熱意に触発され、私も「これはずっと私がやりたかったことが実現する機会になるかもしれない」と感じ、参加を決意しました。

もちろん、番組のことは以前から知っていましたが、番組に出ることが目的ではありませんでした。「i+」に込めた「遊び心」や「挑戦する心」を組織全体に広げたいという想いが、私の背中を押しました。

いざ、決戦の舞台へ

- 想像力と可能性を解放せよ

- メンバー集めはどのように行ったのでしょうか?

-

時間的な制約もありWebで募集をかけるとともに、高崎のエンタープライズソリューション事業部とコンポーネント&プロダクツ事業部の開発統括責任者である保田さんと麻場さんに協力を依頼し、あとはメンバーに任せました。私がお願いしたのは、部署や役職をシャッフルして、できるだけ多様なメンバーでチームを組んで欲しい、ということだけ。その方が、新しい発想や化学反応が生まれやすいと考えたからです。

募集の結果、141名ものメンバーが集まりました。技術者だけでなく、デザインや保守など、さまざまな部門から参加があり、若手メンバーが中心の、非常に活気あるチーム編成となりました。

- 実際にプロジェクトが始まり、どのようなことを期待しましたか?

-

何よりも、メンバーにはモノづくりをとことん楽しんでほしい、そして、心の奥底に眠っている「モノづくりが好き」という純粋な気持ちをもう一度思い出してほしいと願っていました。

プロジェクトが始まってからは、できるだけ口出しをせず、メンバーに任せるようにしました。もちろん、進捗状況はものすごく気になりましたが、仕事のように指示をするのではなく、「メカ・エレキ・ソフトなどメンバーの専門分野にこだわらない」「もっと手を動かしてカット&トライを繰り返してみたら?」「もっと大胆に挑戦してみたら?」と、少し刺激を与える程度にとどめました。メンバーの創造力を信じ、可能性を最大限に引き出すことが、私の役割だと考えていたからです。

- 番組での結果を受けて、どう感じられましたか?

-

実は、本戦の1週間くらい前までまともに動くかどうかも分からない状況で、私自身も大きな不安を感じていました。「もしまともに動かず結果を残せなかったら、メンバーを深く傷つけてしまうのではないか」と、自責の念に駆られる思いでした。

だからこそスタートラインに立てたこと、そして結果が出たときは、心の底から震えました。そして、それ以上にメンバーたちのモノづくりに対する情熱、そして最後まで諦めずにあがき挑戦し続ける姿や、“頼むから動いてくれ”と祈る姿に、同じエンジニアとして深い共感と感動を覚えました。これは当社だけでなく、参加した他のチームにも共通して感じたことです。

- 今回のプロジェクトを通して、どのような成果が得られたと感じますか?

-

もっとも大きな成果は、メンバー全員が指示待ちではなく、自律的に行動する「創造的なプロフェッショナル」として動いてくれたことです。今回のメンバーは多くは自薦です。オールスターを選抜したわけではありません。全国各地のOKIグループ各社より、19歳~64歳の多様な年代層が集まった、まさにオールOKIのメンバー構成です。

メンバーは、指示を受けることなく自分たちで課題を見つけ、解決策を考え、実行してくれました。それは、まさに理想的な組織の姿であり、私が何10年も求め続けてきた姿でした。当初、私はこの経験を通じて「モノづくりが好き」という気づきをメンバーに感じてもらうつもりでしたが、結果として、私自身が多くのものをもらったと感じています。メンバーの成長は、私にとって何よりも大きな喜びでした。メンバーはきっとこれから、それぞれの場所で、周囲に良い影響を伝えてくれることでしょう。そして今回の経験や情報は、組織や人事変革における代えがたい財産となるはずです。この経験を分析し、社内に展開していくことです。OKIの魔改造活動はこれから始まります。

モノづくりへの想い

- 未来へのメッセージ

- 今回の経験を通して何を伝えたいですか?

-

今回のプロジェクトに参加したメンバーだけでなく、番組を見られた方にも何かを感じ取ってほしいと願っています。自分たちも、もっと自由に、もっと創造的に働けるはず- そう思ってくれる人が一人でも多く増えてくれたら、これほど嬉しいことはありません。

そして会社の経営層には、今回のプロジェクトを通して、「OKIのモノづくりは、すごい力を秘めている」ことを、再認識してもらえると思っています。効率化や生産性の追求だけではなく、「遊び心」や「挑戦する心」も忘れず大切にする。それが、これからの時代を生き抜くためにも必要なことではないでしょうか。今回のプロジェクトは、そのことを教えてくれたと思います。

- 佐藤さんにとって、モノづくりとは?

-

30年ほど前に、営業の係長から言われた言葉が、今でも深く心に刻まれています。

「装置なんて所詮機械だから、止まるのはあたりまえです」。

そう言った私に対して、その方はこう言いました。

「ここに中小企業の社長がいる。今日振り込まないと不渡りを出す。親戚やさまざまな関係者を訪ね歩き、なんとか現金を工面した。それで営業時間ギリギリにATMにお金を入れた。すると止まりました、不渡りを出しました。その人に何て答える?お前にとってはたった1件だけど、その人にとっては一生だ」。

その言葉は、私に強く刺さりました。それ以来、私は「お客様にとって、機械が止まらないのはあたりまえ。でも、そのあたりまえを実現するために、OKIのモノづくりに携わる人は、"腹を切る覚悟"くらいの情熱をかけている」と、常々考えるようになりました。

私たちにとって、モノづくりは、単に製品を作る行為ではありません。お客様の「大丈夫」を支え、社会を支える、誇り高き使命なのです。

- 最後に、佐藤さんご自身にとって、今回の経験はどのようなものでしたか?

-

退職を前に何かを成し遂げたいという焦りもありましたが、それ以上に、先輩から受け継いだ「モノづくりの魂:技術に天井は無い」を、次の世代にしっかりと手渡したいという使命感に駆られていました。この取り組みは、言ってみれば私の遺言のようなものです。

そして、「モノづくりは、決して時代遅れではなく、無限の可能性がある」ということを伝えたかった。OKIのエンジニアは、まだまだ元気です。モノづくりは本当に楽しい。今回のプロジェクトを通して、そのことを、メンバー自身が、そしてOKIグループ全体が、再認識できたのであれば嬉しいです。

最後に141名のメンバーの参加を快く承諾してくれた職場の皆様、本活動を支援してくださったOKIグループ全体の皆様に感謝いたします。

最後に141名のメンバーの参加を快く承諾してくれた職場の皆様、本活動を支援してくださったOKIグループ全体の皆様に感謝いたします。

第1夜 TEAM-Aの挑戦 ゴリラをターザンのように遠くに跳ばせ!

第1夜 TEAM-Aの挑戦 ゴリラをターザンのように遠くに跳ばせ!

- 生贄

-

ゴリラちゃん

(フレンズフォーライフ ジャンボゴリラ)

- レギュレーション(抜粋)

-

- ゴリラちゃんがロープを使い、もっとも遠くに跳んだチームが優勝

- スタートラインから15m地点に下がるロープを手でキャッチし、ロープのスイングで跳ぶこと

- 改造費は5万円以内、ゴリラちゃんのカタチを残すこと(未就学児が認識できなければ失格)

- スタート前、ゴリラちゃんが15秒ほど吠えること

- 試技は2回(同じ改造物でなくてもOK)

- 魔改造したゴリラちゃんに名前をつけること

- 失敗しても構わない

↓

ゴリラちゃんは、

より遠くへ跳ぶために

片腕だけ鍛えすぎて、

片手でロープを掴んで

跳べるようになったゴリラちゃん。

非常にナルシストであり、

顔と胸筋をアピール

したいがために

横を向きカメラ目線で走り、

そのまま跳ぶ。

本番機マシン紹介

MAIN MACHINE

ローリングターザンGX

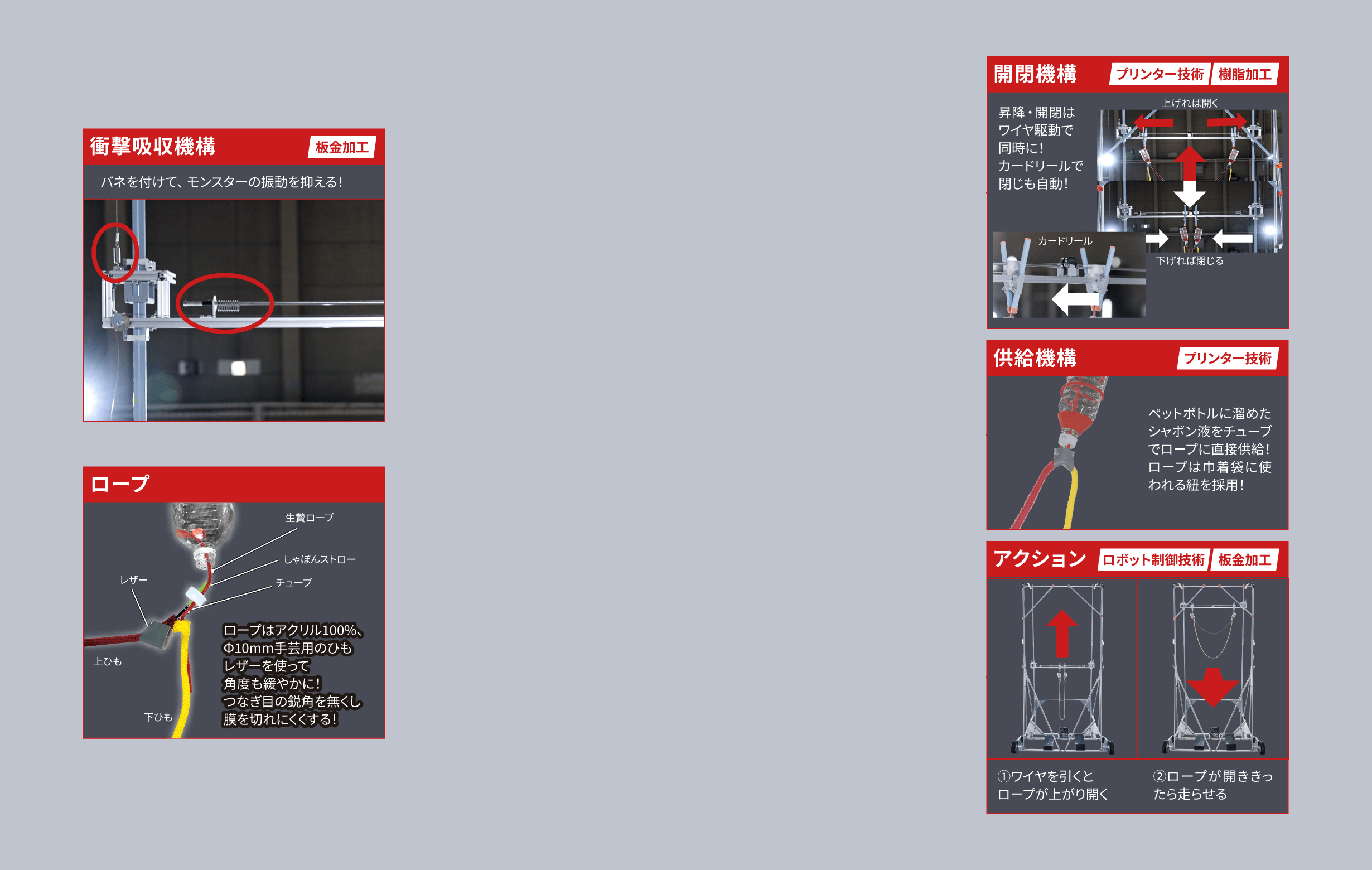

- 魔改造には、OKIの長年培ったATM・プリンターの制御技術や機械加工技術が応用されています。

- 中でもロープキャッチ機構にはATM内で紙幣を1枚ずつ搬送する技術が活かされています。

バックアップマシン紹介

BACKUP MACHINE

ぐるぐるターザンGX

TEAM-A MOVIE

情熱爆発!

限界への挑戦

Aチームメンバーが、熱き戦いを振り返る!

困難を乗り越え、技術の限界に挑んだエンジニアたちの情熱とチームワーク。

試行錯誤の末に掴んだ栄光への軌跡をご覧ください。

TEAM-A MEMBER

コア

CORE MEMBER

-

リーダー

K MIYASHITA親方

-

サブリーダー / メカ設計

R KOBAYASHIりゅうさん

-

メカ設計

H TAKAHASHIはるとし

-

メカ設計

T TAKAHASHIともひさ

-

デザイン制作

Y ARAIゆっきーな

-

エレキリーダー

T ISHIZAKAざかさん

-

エレキ設計

R MIYAZATOるい

-

ファームウェアリーダーシャーシ製作

H SHIMIZUしみちゃん

-

ファームウェア開発

H KOJIMAひびき

-

デザイン制作

F AKIMOTOふうかさん

-

ファームウェア開発

T TOZAWAとざっさん

-

ファームウェア開発

M ODAみの

相談役

ADVISOR

-

H MIYAMOTOねえさん

-

K OOSHIOかっちゃん

テクニカルサポート

TECHNICAL SUPPORT

-

W WAKUSHIMA

-

T HANEDA

-

D AMADA

-

T KIMURA

-

Y SAKAGUCHI

-

T ITO

-

R OOSHIRO

-

Y KOMODA

-

H SUGIMOTO

-

T SOEDA

-

Y YABUKI

-

リーダー T OKADA

H USAMI

R OOTA

R OKA

M KITAMURA

Y KOBAYASHI

T TOYAMA

Y FURUSAWA

A HARAKO

H YANAGAWASE

S YOSHIDA

T KOSHIKAWA

限界突破の舞台裏

LEADER’S VOICE

ゴリラちゃん飛翔に込めた挑戦と、栄光への道のり

Aチームリーダーを務めた宮下氏にインタビュー。彼らはどのように困難を乗り越えたのか、その舞台裏に迫ります。宮下リーダーの言葉を通して、OKIのエンジニアたちの飽くなき挑戦スピリットと、モノづくりの奥深さと楽しさを感じてください。

宮下 和也 KAZUYA MIYASHITA

OKI

エンタープライズソリューション事業部開発統括部

ATMプロダクト開発部/チームマネージャー

2003年OKI入社。主に金融、流通市場向けのメカトロニクス商品の電源ユニットや電力バックアップ用バッテリーの開発を20年間担当。途中、2006年に電源の設計・製造の習得のため、 OKIシンフォテックに2.5年出向。2022年に筐体制御(CABC)基板を開発する部署に異動。リサイクル型入出金装置のCABC基板の開発とチームマネジメントを経験した後、2023年より現職。現在は主に、国内の銀行/コンビニ向けATMや海外ATMの制御基板全般の開発のチームマネジメントおよび、開発プロジェクト運営を担当。

LEADER’S INTERVIEW

挑戦の始まり

エンジニアの血が騒ぐ

今回、「魔改造の夜」に参加すると聞いた時の率直な感想は?

ついに来たかという思いと同時に、大変なことになるぞ、と身が引き締まる思いでした。番組を見ていて、参加チームの技術力の高さは十分理解していました。OKIグループ全体の従業員は約14,000人。その全員が番組を見るかもしれないというプレッシャーは、非常に大きかったです。出るからには絶対に負けられない、会社を背負っているんだ、と覚悟を決めました。

チーム分けはどのようにして決まった?

メカ(機械)、エレキ(制御)、ファームウェア(ソフトウェア)のメンバーで構成されています。Aチームは普段私が関わっているATM部門のメンバーがメカ担当で、他の担当は混成の部隊でした。結果的にバランスの取れた良いチーム編成だったと思います。

生贄発表で「ゴリラをターザンのように遠くに飛ばせ!」とのお題を聞いた時、どう思ったか?

正直、難しいお題が出たなと。ワクワクする気持ちと同時にどんな「魔改造」ができるのか期待と不安で頭がいっぱいでした。

開発プロセス

試行錯誤の迷宮

開発期間は約1ヶ月半と非常に短期間だったが、どのように進めていった?

まずは、どのような方式、構造で「魔改造」を行うか、アイデア出しから。今回のコア技術は、走る・掴む・離すの3つ。一番難しいのは、「掴む」の部分です。ここに焦点を当てて、チーム内でアイデアを出し合いました。

どのようにアイデア出しを行った?

生贄発表の際、その場でメンバー全員でアイデアを出し合う時間がありました。しかし、その時間だけでは結論が出なかったので、改造場所に移動してからも議論を重ねました。

アイデアはいくつぐらい出たか?

「掴む」動作だけで7つ。メンバーが積極的に意見を出し合って、非常に活気ある議論になりました。それぞれのアイデアを発表してもらい、その上で投票を行いました。その結果、翌日に上位2つのアイデアに絞り込み、それからさらに議論を重ねていきました。

開発を進める上で、特に苦労した点は?

やはり、「掴む」動作を実現するための構造を具体化するところです。なかなか思うようにロープが掴めず、試行錯誤の連続でした。メカを担当するメンバーは設計から部品の調達、加工まで、非常に多くの作業をこなさなければならず、時間との戦いでもありました。

別案も検討された?

はい。最初に選んだ案の開発が難航したこともあり、バックアップ案として、テクニカルサポートチームに別案の開発を進めてもらっていました。

最終的に、最初に選んだ案とバックアップ案、どちらが採用された?

最終的には、最初から検証していたローラー案を採用しました。バックアップの巻き付け案の方が早い段階で安定して跳ぶことができるようになっていたのですが、飛距離を伸ばす点で課題があり、目標20mのジャンプは難しい状況でした。最終的には飛距離が伸ばせるローラー案に賭けることにしました。

本命案が完成したのは、開発期間のどのあたりだった?

開発期間も残り2週間というところまで追い込まれていました。ようやく掴めるようになり、そこからは安定して跳ぶことができるように改良を行いました。さらに飛距離を伸ばすための改良を重ねていきました。また、飛距離を伸ばすのに重要なのが最適なタイミングで「離す」制御です。マシンの速度を検知し、その速度に応じて最適な角度で離すシステムを開発しました。

自動制御にこだわったのはなぜ?

飛距離を最大化するためには、ゴリラちゃんがロープを離す角度が非常に重要です。しかし、マシンの速度によって最適な角度が異なるのと、最適な角度になったことを私がスタート位置から確認して手動で操作するのは非常に難しいので自動制御システムによって、常に最適な角度で跳べるようにしたかったのです。また、速度が検出できずにロープを離す制御が機能しないリスクに備えてロープを強制開放する制御も組み込みました。

プロジェクトへの想い

目標設定は高く、チームの力は無限大

今回のプロジェクトのカギとなった点は?

まず目標を高く設定したこと。私は、番組を見る誰もが驚く記録を出したいと思い、20mという高い目標を掲げました。最初はメンバーにも苦笑され「そんなの無理だよ」という雰囲気でしたが、本気で言い続けるうちに変わって行きました。高い目標があったからこそ、それを達成するために、チーム全員が最後まで諦めずに挑戦し続けることができたのだと思います。

もう一つは、チームワークの大切さです。高い目標を共有することでチーム全体のモチベーションが向上し、メンバーそれぞれが自発的に動いてくれました。私はリーダーとして、メンバーが最大限にパフォーマンスが発揮できる環境を整えることに注力しました。日々の業務に追われて新しいことに挑戦する機会に恵まれていないメンバーも多い中、エンジニアは皆「自分が持っている技術で何かに挑戦したい」「自分のアイデアを形にしたい」という思いを持っています。

今回の挑戦は、特に若手エンジニアにとってその思いを具体化する絶好のチャンスだったと思います。

今後の展望

エンジニアの挑戦は終わらない

今回の経験を、今後の業務にどう活かしたい?

今回の経験を通して、モノづくりの楽しさ、素晴らしさを改めて実感することができました。また、エンジニアとしての自信にもつながりました。チームメンバーも同じように感じていると思います。この経験をこれから業務の中でも活かして欲しいと思っていますし、「チャレンジすることの必要性」を広めてくれると期待しています。

今後、OKIとして、どのようなことに挑戦していきたい?

今回の挑戦を通して、OKIのエンジニアが高い目標に向かい最後まで諦めずに挑戦し続ける力を持っていることが証明できたと思います。この経験を活かし、挑戦を続ける企業として今後も社会に貢献する、革新的な技術を開発していきたいと思っています。

RESULT

限界のその先へ、跳んで見えた世界 ―

「不可能」だったはずの壁に、

ひらめきと技術、そして仲間を信じて挑んだ。

第2夜 TEAM-Bの挑戦 見たこともない長いシャボン玉をつくれ!

第2夜 TEAM-Bの挑戦 見たこともない長いシャボン玉をつくれ!

- 生贄

-

シャボン玉ロープ

(パワフルシャボン玉PRO-匠)

- レギュレーション(抜粋)

-

- シャボン玉を水平方向にもっとも伸ばしたチームが優勝

- 25mのシャボン玉を作ったら、その時点で優勝

- 記録は、モンスターが25m以内を走った間にできたシャボン玉とし、シャボン玉が分割、もしくは割れた直前の長さとする

- 改造費は5万円以内とすること

- コースの幅は3m。モンスターがコースをはみ出したら失格

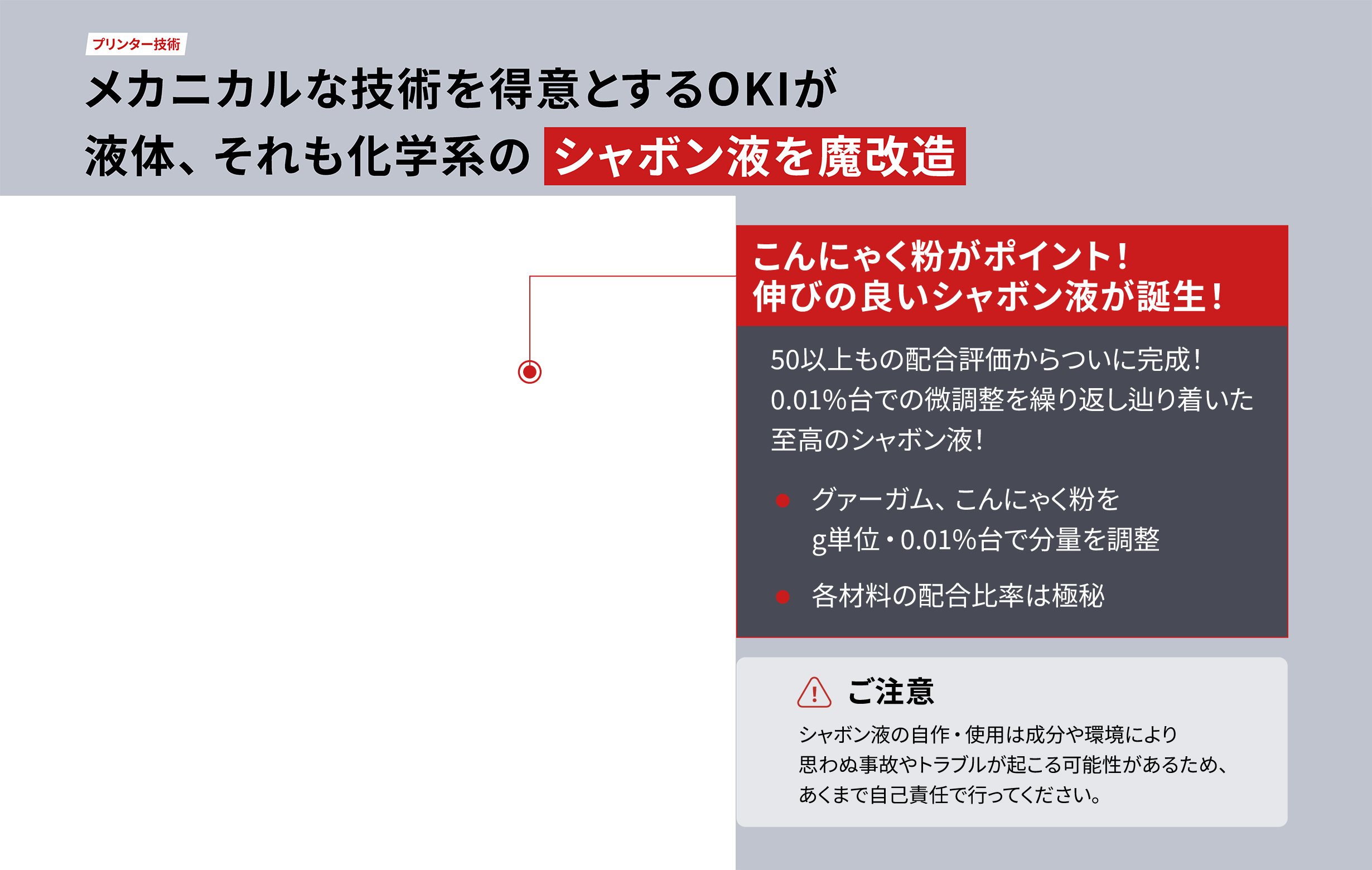

- シャボン液のレシピは自由、ただし子供が遊んでも安全なものとする

- ロープの輪は1輪とする

- ロープは変えて構わない

- スタート前、リーダーは指定のストローでシャボン⽟を作ること

- 魔改造したシャボン玉ロープに名前をつけること

- 失敗しても構わない

↓

より多くのエネルギーを

取り込んで

シャボン玉を

大きくするため、

生贄ロープは

小さなサイズだった生贄ロープが

魔神化し、超巨大な姿に進化。

貪欲に口から

シャボン液をこぼし、

駆け抜けてゆく。

シャボンダ魔神 ジャイアイントバブロング

- 魔改造には、OKIの長年培った

ATM‧プリンターの制御技術や、筐体加工技術が応用されています。 - 中でも、破れにくいシャボン液には、

プリンタートナー開発メンバーの化学知識が活かされています。

TEAM-B MOVIE

不可能を可能に!

挑戦の記録

Bチームメンバーが挑戦を振り返る!

立ちはだかる壁、予想外のトラブル、それでも諦めずに前に進んだエンジニアたちの物語。

不可能を可能にした、仲間との固い絆をご覧ください。

TEAM-B MEMBER

コア

CORE MEMBER

-

リーダー

H UDAGAWAうっでぃ

-

サブリーダー

Y NAKAJIMAユージサン

-

メカリーダー

T KOMIZOみぞ

-

ワンド設計ファームウェアリーダー

M HIROIひろ

-

エレキリーダー

Y TSUNOつのっち

-

シャボン液開発

T SHIMADAだーしま

-

ファームウェア開発

N KURISHIMAくりちゃん

-

ワンド設計

F HASEGAWAふみか

-

メカ設計

H WAKIYAMAわっきー

-

ワンド設計

T MIYAGAWAたいちゃん

-

シャボン液開発

T MIYATAたまき

-

エレキ設計

N SAITOなおひろ

相談役

ADVISOR

-

M ICHIGEいっちー

-

Y OOKUMAくまちゃん

テクニカルサポート

TECHNICAL SUPPORT

-

H YUASA

-

N HORIKAWA

-

H HARUYAMA

-

S TANAKA

-

T SAITO

-

S IWASAKI

-

K SUZUKI

-

M NAKASATO

-

N IDA

R OOHIRA

H KISHI

O KUNIMORI

N SUGAWARA

A TAKEKAWA

S TAJIMA

K NOMOTO

S HONMA

M MAEDA

T MIYASHITA

T YOSHIDA

限界突破の舞台裏

LEADER’S VOICE

巨大シャボン玉で魅せた、不可能を可能にする技術力

Bチームリーダーを務めた宇田川氏にインタビュー。彼らはどのように不可能を可能にしたのか、その舞台裏に迫ります。宇田川リーダーの言葉を通して、OKIのエンジニアたちの飽くなき挑戦スピリットと、ものづくりの奥深さと楽しさを感じてください。

宇田川 博 HIROSHI UDAGAWA

OKI

コンポーネントプロダクツ事業部

開発統括部 情報機器機構開発第一部/チームマネージャー

2005年OKIデータ入社。オフィス、業種向けプリンター(カラー・モノクロ、ローエンド・ハイエンドの各クラス、周辺機)の開発を15年間担当。2009年から1年間、自ら設計した部品を立ち上げに生産部門へ。2013年には、設計担当が装置を拡販するプロジェクトに参加し、営業部門で短期拡販業務を担当。これまで15機種以上の開発に携わり、営業・技術・生産を経験。OKIデータのOKIへの合併とともに、2021年より現職。現在は、オフィス・業種向けプリンター市場チームのマネジメントを主に担当。

LEADER’S INTERVIEW

挑戦の始まり

ワクワクと戸惑いの狭間で

今回、「魔改造の夜」に参加すると聞いた時の率直な感想は?

最初は、本当に私がチームリーダーでいいの?と戸惑いました。特に技術者の中で人気の高い番組ですし、会社を背負って臨むプレッシャーは大きかったです。

チーム分けはどのようにして決まった?

チーム分けは、それぞれメカ(機械)、エレキ(制御)、ファームウェア(ソフトウェア)のメンバーで構成されています。私が普段携わるプリンター関連のメンバーを中心にさまざまな部門からも参画し、混成チームとなりました。結果的にバランスの取れた良いチーム編成だったと思います。

生贄発表で「見たこともない長いシャボン玉をつくれ!」とのお題を聞いた時、どう思ったか?

最初、スティックとロープを見て、一体何をする物なのだろうと。シャボン玉を作るお題だと聞いて、OKIの技術をどのように活かすことができるのかまったく想像がつきませんでした。

開発プロセス

試行錯誤が創造の源

開発期間は約1ヶ月半と非常に短期間だったが、どのように進めていった?

シャボン玉を作る上での重要な要素は、シャボン液とロープ。そのため、シャボン液の選定とロープの選定を最優先にし、まずは最低限必要なモンスター車の駆動方法、吊り下げ方法などロープの扱い方、シャボン液の作り方に焦点を当て、それぞれの要素を細分化して検討を重ねました。

チーム内での役割分担はどのように決まった?

Bチームはソフトウェアのメンバーが多く、プリンターのトナーを扱う化学系のメンバーもいたため、シャボン液の組成は化学系メンバーが担当することになりました。駆動部分はメカが得意なメンバーに任せて、残りのファームウェア担当のメンバーはロープについて検討するというように、自然な流れで役割分担が決まりました。

開発を進める上で、特に苦労した点はどんなところ?

シャボン液をロープに浸透させる機構が非常に難しく、ロープが少しでもねじれたり早く上げると揺れて膜ができなかったりと、多くのパラメーターがありました。

夜会では、25m先のゴールを目指したが、開発当初から25mを目標にしていたのか?

はい。ルール上、25mのシャボン玉を作ることができれば優勝となるため、開発当初から25mを目標に設定していました。

25mの目標を達成するために、特に工夫した点は?

シャボン液を供給する仕組みです。当初はロープに染み込ませたシャボン液だけで25m到達できるかも並行して試しましたが、17〜18mまでしか到達できませんでした。そのため、供給しながら進む方式に切り替えました。

マシンのスピードにもこだわった?

速すぎるとシャボン液がロープから離れてしまい、遅すぎると風が足りずにシャボン玉が伸びません。最適なスピードを最終日ギリギリまで調整しました。

シャボン玉液の配合も試行錯誤した?

50種類以上のシャボン液を試作しました。最終的には、グァーガムという増粘剤とこんにゃく粉を混ぜたものが最適であるという結論に至りました。

こんにゃく粉を選んだ理由は?

メンバーがさまざまなポリマー材を持ってきてくれた中に、こんにゃく粉がありました。試してみたところ、結果が良かったため採用しました。また、我々が開発を行っている群馬県がこんにゃくの名産地であることも、理由の一つです。

夜会では2回にわたり試技に挑戦したが、1回目と2回目で何か変更した点はあったか?

1回目の試技では路面の段差が影響したのか、シャボン玉が中央部から割れました。原因の特定ができず、段差の影響による揺れと判断し2回目はスピードを落として挑戦しましたが、1回目と同じようには伸びませんでした。

競技を終えた時の気持ちは?

競技が終わった後にチームだけで話す時間が設けられたのですが、その時にこれまでの苦労や達成感が込み上げてきて、号泣してしまいました。

勝利のカギ

チームの結束力とあくなき挑戦が生んだ栄光

今回のプロジェクトでのキーポイントは?

目標を高く設定し、チーム全員で共有できたことです。そのことでメンバーそれぞれが自主的に動き、最後まで諦めずに挑戦し続けることができたと感じています。

リーダーとしてチームをまとめる上で、特に意識したことは?

準備期間中、チームビルディングのためにメンバーの自己紹介や過去の番組のお題をピックアップして、検討会も実施しました。互いにニックネームで呼び合うことも提案して、関係性を深めました。プロジェクト中はメンバーに敢えて細かい指示はせず、大きな方向性だけを示すようにしました。各工程の締切だけは設けて、その期間中はメンバーが自分で考え自発的に動けるように、自由にチャレンジできる環境を作ることを心がけました。濃密な日々の中で一体感が生まれ、夜会当日には、昔から一緒に働いている仲間のように思えました。

今回の経験を通して、自身にとってどのようなことを得られた?

多くのことを得ましたが、特に大きかったのは、最後までチームを信じ抜くことの大切さを学べたこと。普段の業務ではつい細かい部分まで口を出してしまうのですが、今回はメンバーを信じ、任せたことで、チーム全員が力を最大限に発揮できたと感じています。これは今後も活かしていきたいです。

今後の展望

エンジニアの挑戦が未来を創る

今後、OKIとして、どのようなことに挑戦していきたい?

普段の業務ではなかなか挑戦できない、一見すると不可能に思えるようなテーマであっても、OKIのエンジニアは与えられた環境があれば積極的に取り組み、やり遂げられることが証明できました。メンバーはこれから各部署で、その学びを活かしてくれると期待しています。そしてOKIとしてはこれからも世の中にある技術を組み合わせさらに新たなものを生み出したり、不可能を可能にするといった挑戦を続けて、広く社会に貢献していきたいと思っています。

RESULT

巨大なシャボン玉がくれたのは、信じる力だった ―

複雑な条件に立ち向かい、

支え合いながら導き出した答え。

挑戦に込めた情熱と絆が限界の壁を越え、

不可能を可能にした。

OKIとは?

OKIの商品やサービスは、革新的なソリューションにより、街中のさまざまな場所で活躍しており、企業の生産性向上から公共の安全まで幅広く貢献しています。

また、人や環境にやさしい商品開発にも力を入れ、持続可能な未来づくりに尽力しています。

OKIは技術で人々の未来を照らし、「社会の大丈夫をつくっていく。」をキーメッセージとして、

より豊かな社会の実現のために取り組んでいきます。

-

モノづくりの仲間募集!

OKIおよびOKIグループの採用向けポータルサイトです。

「社会の大丈夫をつくっていく。」そのための

さまざまな仕事や取り組みを紹介しています。 -

モノづくりの課題を

共に解決しませんか?ビジネスのワクワクに繋がるビジネスコラムや

最新の商品紹介を中心に、さまざまな社会課題を解決するヒントを集めた情報プラットフォームです。